材料一 一位美国经济学家评论罗斯福“新政”说:“今天国家正对没有特权的人进行保护,增加国民收入,并把此项收入更公正地分配给各类生产者,为了达到这些目的,美国政府不仅承担起保证社会安全的全部工作.而且还要成为工商企业的参与者和创立……现在,这个国家却从事建设和开办工厂、买卖货物和劳务、借贷货币、储藏商品、开办航运、经营铁路。”

——《今天美国的问题》

材料二 而自里根始,美国进行了所谓的放松管制,从航空业开始,电信、电力、运输等行业,接二连三地进行改革.鼓励国有资本私有化,取消市场准入的禁令,规定任何人都可以进入该产业,而无须行政审批,这样就引入了竞争,打破以前的行政垄断。

——《历史上英、俄经济政策概览》

材料三 把全部国家经济机构变成一整架大机器,变成一个使几百万人都遵照一个计划工作的经济机体。

——摘自《列宁全集》第三卷

请回答:

(1)根据材料一回答,罗斯福新政期间,国家政权在社会经济中扮演了什么角色?结合史实分析这种“角色”所取得的效果。

(2)根据材料一、二回答,里根政府的改革与罗斯福新政的主要区别是什么?

(3)材料三反映的是什么经济体制?与20世纪30年代的资本主义世界相比,该体制具有很大的优越性。请用相关史实说明其优越性。

(4)从上述材料中,我们可以得到哪些启示?

材料一 两千多年来,中国一直是世界上最大的经济体,但到了1895年,中国经济受甲午战争战败的拖累,这个位置被美国所取代。……甲午战争时,中国的GDP大约是日本的5倍,没想到日军却打了胜仗。

材料二 第二次工业革命时期,美国GDP的发展与国内市场的不断扩大密切相关。二战后,美国又占据了广阔的国际市场,有力地推动美国经济的发展,1945—1969年,美国GDP翻了一番还多。

材料三 1937年,苏联的工业生产总值跃居世界第二位。二战后,苏联GDP长时间稳居世界第二,直至20世纪80年代,苏联的GDP被日本超过。对苏联GDP排名的升跌,有人感慨:“真是成也萧何,败也萧何。”对苏联和日本GDP排名的易位,有网友留言:“看看两国政府的财政支出,就能明白其原因。”

(1)某同学这样分析甲午战争中国战败的原因:“中国的GDP优势只胜在数量,在质量上却输给日本,工业化的进程远比日本缓慢是中国节节失利的经济原因。”他的分析有道理吗?请说明理由。

(2)第二次工业革命时期美国扩大国内市场迅速发展经济的政治前提是什么?二战后美国是如何占据广阔的国际市场的?

(3)材料三中的“萧何”指的是什么?中国后来是如何解决好这个问题的?请说明苏联和日本的财政支出对GDP增长的不同影响。

3 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 但对中国历史和世界历史而言,最重要的事实是,宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响,与西方与此相应的商业革命却对西方社会产生了爆炸性的影响。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 1936年,英国经济学家凯恩斯指出:“政府支出具有一种大于原始支出数额的连锁效应,一笔政府支出可以取得几倍于原始支出额的收入水平,这种现象被称为‘乘数效应’。”《泰晤士报》记者对其理论进行了广泛宣传,并报道了当时“乘数效应”在三个国家取得的经济奇迹。

从1928年起,苏联投资10亿卢布的高尔基汽车厂整套设备由美国生产,约有20家美国厂商为其提供了技术。1930年,意大利、瑞典等国对苏贷款达8亿美元,1931年增加至12亿美元。1932年,有2000名德国工人、730名美国工程师在苏联工作。1933年,美国政府投资40多亿美元成立公共工程署,兴建了18万个小型工程项目,包括校舍、桥梁、下水道、防护林、邮局等,先后吸引了400万人工作。1934年,美国国会拨款50亿美元成立的全国青年总署,总计雇佣人员达2300万,占全国劳动力的一半以上。1935年,国民党通过了《国民经济建设运动实施大纲案》,全面指导经济建设。财政部发行1亿元“金融公债”充实中央、中国、交通三大银行资本,推行法币政策。1936年,中国实业部建成各类机器厂2387家,超过了过去十年的总和。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史近代史编》

(1)依据材料一并结合所学知识,你认为宋朝的商业革命未对中国社会产生爆炸性影响的主要原因是什么?“西方与此相应的商业革命”对西方社会产生的“爆炸性的影响”是指什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析《泰晤士报》记者对凯恩斯理论广泛报道的原因。概括20世纪30年代苏、美、中三国“乘数效应”呈现的特色。

4 . 阅读下列材料:

材料一 列宁说:“我们在夺取政权时便知道,不存在将资本主义制度具体改造成社会主义制度的现存方法……我不知道哪位社会主义者处理过这类问题。……我必须根据实践做出判断。”

——摘自《苏联的共产主义》

材料二 斯大林认为社会主义只能实行计划经济;社会主义只能允许两种公有制形式的存在和发展;社会主义所有制越公就越优越;以重工业为中心的工业化道路就是社会主义区别于资本主义的工业化道路,加强党的领导就是一切权力越来越集中于党,社会主义越发展阶级斗争越尖锐。

——摘自《世界历史》杂志

材料三 邓小平说:“社会主义究竟是什么样?苏联搞了许多年也未完全弄清楚,可能列宁的思路比较好,搞了个新经济政策,后来苏联僵化了。……什么叫社会主义,我们过去对这个问题并不是完全清醒的,马克思主义最注重展生产力……计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场是经济手段,社会主义的本质是解放生产力,发展生产力。”

——摘自《邓小平文选》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出列宁的话表明了什么?列宁在实践中实行了哪些政策?

(2)根据材料二,归纳斯大林的社会主义制度的特点。

(3)根据材料三,指出邓小平关于社会主义的观点有什么特点?这种观点与上述两则材料有何联系?

5 . 阅读材料,回答问题。

材料一

为了不让文化落后拖住工业化的脚步,1928年秋,苏联政府掀起了群众性扫盲运动……全党和全国人民积极投入文化和技术的学习热潮中。从1929-1939年,热练工人增加了9倍,工程师增加了5倍多……1929年,正当苏联轰轰烈烈地进行工业化的时候,经济危机的飓风席卷了资本主义国家。斯大林巧妙地利用了由于生产过剩,资本主义国家之间竞争残酷和矛盾尖锐的时机,货比多家、少花钱多办事,成为当时世界市场上西方先进设备最大的买主。仅1932年,世界机器设备出口的一半被苏联买回家。同时,斯大林利用西方科技人员过剩的行情,招聘来了许多西方著名的技术专家。

——摘编自纪录片《世界历史》

材料二

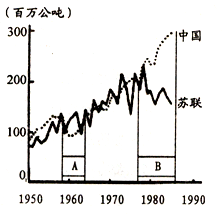

无论苏联最高领导层在“改革”方面唱的调子多高,他们也不想按照邓小平先生的做法,进行大规模的农业改革,达到中国式的“自由化”的程度,虽然情况很明显,苏联的农业产量大大低于它的勇于冒险的邻邦。(见下图)

——摘编自【美】保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

(1)至1937年,苏联工业总产值位居欧洲第一、世界第二。根据材料一并结合所学知识,分析苏联工业化建设能取得如此大的成就的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出A、B两个时间段苏联经济出现的问题,并分析其原因。

材料一 公营经济或称国营经济,古已有之。而1862年太平天国革命结束后,曾国藩、李鸿章等人又陆续办起了中国第一批大机器生产的近代公营企业。到上个世纪30年代,国民政府开始推行苏式计划经济体制……以有效利用资源,做好战争准备,同时注意改善人民生活。……这与苏俄以及斯大林时期的通行做法是一样的。这些合资公营企业多采用股东董事会制度,以调和各方势力和利益;不以赢利为目的,并以忠诚和精神鼓励为主导;企业具体管理方法有租客制、包工制、班组承包制、雇佣制、按时计工制等。其中租客制工人对租客的人身依附关系较强,包工制、班组承包制工人对包工头的依附较弱,而雇佣制、按时计工制的现代企业制度性质比较明显,工人人身自由。

——摘编自骆晓会《国民政府移植苏联经济模式的试验》

(1)据材料一和所学知识,分别指出中国古代和洋务派实行公营经济的目的。并分析国民政府推行苏式计划经济体制的原因及其利弊。

材料二 威尔斯:这次美国之行,给了我极强烈的印象。旧的金融界在崩溃,全国的经济生活以新的方式在改造。列宁当年曾经说过,要“学习做生意”,要向资本家学习。现在资本家应当向你们学习,以便领会社会主义精神。我以为,在美国,问题是在于进行深刻的改造,是在于建立计划经济,即社会主义经济。你和罗斯福是从两个不同的起点出发的。

斯大林:美国的目的和我们苏联的目的不同。美国人希望不改变经济基础,而在私人资本主义活动的基础上摆脱危机。可是在这种情况下,他们也不能消灭现存的资本主义制度所固有的无政府状态的根源。……如果不摆脱资本家,如果不废除生产资料私有制原则,那么你就不能建立计划经济。

——《斯大林和英国作家威尔斯的谈话》(1934年7月23日)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出斯大林时期的经济体制与国民政府、美国政府的做法有什么本质区别?

(3)据以上材料并结合所学知识,指出斯大林和邓小平关于“计划与市场”思想的本质区别。邓小平的“南方谈话”对社会主义建设理论的发展做出了哪些贡献?

材料一 第一条 苏维埃社会主义共和国联盟是工农社会主义国家。

第二条 苏联的政治基础,是由于推翻地主和资本家的政权并争得无产阶级专政,而成长和巩固起来的劳动者代表苏维埃。

第三条 苏联的一切权力属于城乡劳动者,由各级劳动者代表苏维埃实现之。

第四条 苏联的经济基础,是由于消灭资本主义经济体系、废除生产工具与生产资料私有制和消灭人对人的剥削,而确立起来的社会主义经济体系和生产工具与生产资料社会主义所有制。

第五条 苏联的社会主义所有制有两种形式:国家所有制(全民的财产);合作社—集体农庄所有制(各个集体农庄的和各个合作社的财产)。

——苏维埃社会主义共和国联盟宪法(根本法)1936年

材料二 第一条 中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。

第二条 中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

第四条 中华人民共和国依靠国家机关和社会力量,通过社会主义工业化和社会主义改造,保证逐步消灭剥削制度,建立社会主义社会。

第五条 中华人民共和国的生产资料所有制现在主要有下列各种:国家所有制,即全民所有制;合作社所有制,即劳动群众集体所有制;个体劳动者所有制;资本家所有制。

——《中华人民共和国宪法》1954年

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出中苏两国宪法内容中的相同点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较当时中苏两国宪法内容中的不同并简析其原因。

材料一:两千多年来,中国一直是世界上最大的经济体,但到了1895年,中国经济受甲午战争战败的拖累,这个位置被美国所取代。……甲午战争时,中国的GDP大约是日本的5倍,没想到日军却打了胜仗。

材料二:第二次工业革命时期,美国GDP的发展与国内市场的不断扩大密切相关。二战后,美国又占据了广阔的国际市场,有力地推动了美国经济的发展。1945—1969年,美国GDP翻了一番还多。

材料三:1937年,苏联的工业生产总值跃居世界第二位。二战后,苏联GDP长时间稳居世界第二,直至20世纪80年代,苏联的GDP被日本超过。对苏联GDP排名的升跌,有人感慨:“真是成也萧何,败也萧何。”对苏联和日本GDP排名的易位,有人说:“看看两国政府的财政支出,就能明白其原因。”

(1)有学者认为“中国的GDP优势只胜在数量,在质量上却输给日本,工业化的进程远比日本缓慢是中国节节失利的经济原因。”他的分析有道理吗?请说明理由。结合所学知识分析中日甲午战争对中国经济发展的危害。

(2)第二次工业革命时期美国扩大国内市场,迅速发展经济的政治前提是什么?二战后美国是如何占据广阔的国际市场的?

(3)材料三中的“萧何”指的是什么?中国后来是如何解决好这个问题的?请说明苏联和日本的财政支出的用途对GDP增长的不同影响。

材料一:斯大林指出:两年半以前,资本主义国家经济普遍增长,人们在高唱资本主义“繁荣”的胜利歌,“普遍”叫嚣苏维埃国家“必定灭亡”、“必定崩溃”。反而现在,几乎所有资本主义国家陷入经济危机,生产下降、商品滞销、大量工人失业,群众陷入贫困……当此之时,社会主义苏联不仅没有出现预言的“必定崩溃”,反而呈现出一片欣欣向荣的景象。失业人数日渐减少,人民生活水平提高,国民经济日益高涨,五年计划提前到四年完成……

——吴恩远《苏联社会主义体制与20世纪30年代的世界经济危机》

材料二:20世纪30年代中国现代化的萌动,以近百年中国现代化的探索为历史动力,以中国经济社会的发展变化为社会基础,以资本主义世界大危机、日本侵华和苏联的迅速发展为国际诱因。具体表现为知识界关于现代化问题的讨论、国民党关于现代化模式的选择和共产党关于现代化道路的探索,并在主客观两个方面表现出了社会主义的倾向和走向。

——秦正为《萌动与选择:20世纪30年代中国社会的现代化走向》

请回答:

(1)结合所学知识,概括20世纪30年代苏联“欣欣向荣”景象的具体表现,并指出这种景象背后潜在的问题。

(2)20世纪30年代中国出现了“现代化的萌动”。根据材料二,概括这种“萌动”出现的原因及特点。结合所学知识,分析这种“萌动”为什么没有使中国走向现代化。

——司马迁《史记·货殖列传》

生之有时而用之无度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今趋民而归之农,皆著于本,使天下各食于力。末技游食之民转而缘南亩,则蓄积足而人乐其所也。

——贾谊《论积贮疏》

世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工商固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——黄宗羲《明夷待访录》

材料二19世纪对美国来说,既是工业革命世纪,又是农业革命世纪。美国的农业革命主要发生在19世纪的最后40年。美国农业的迅速发展与土地制度分不开……还进行了品种改良、农田灌溉、改良土壤以及各种科学实验活动,为鼓励农业科学,国会专门立法……各州建立农学院、农业实验站等研究机构,推进农业教育。对工业革命成果的及时而有效的利用,是美国农业革命的优点之一。……在美国,农业革命与运输业革命和工业革命是同步进行的,共同成为迅速解决开发西部广大荒原这一重大难题的关键。这对美国自身迅速工业化提供强有力的经济基础。这一部门不仅成为吸引欧洲移民的巨大诱饵,而且也成为为工业提供充分的粮食和原料的基地,此外,农业出口还对平衡美国对外贸易收支起了重大作用。“农业是美国前进中的工业资本主义的救星”。

——摘编自罗荣渠《美国历史通论》

斯大林在苏联社会主义工业化时,早就提出过“工业是主导,农业是基础”,“要发展工业就必须从农业开始”的重要论断,他在理论上一再反对把农业作为发展工业的“殖民地”,但实际上是把农业作殖民地了。苏联工业化开始时,农民不但要交纳直接税和间接税,还得通过低价出售农产品和高价买进工业品的价格剪刀差的办法,使资金从农业流向工业。

——《斯大林时期苏联工业化的理论和实践》

(1)概括材料一中作者对农、工、商业关系的思想认识,结合所学对上述思想进行简要评析。

(2)根据材料二分析美国在处理农业与工业的关系方面与苏联有何不同?依据材料一、 二,你认为应当如何处理好农业和工商业发展的关系?