| A.中外之间文化交流频繁 | B.儒释思想开始出现融合 |

| C.佛教主动融入中国社会 | D.民族融合趋势不断增强 |

| A.反映了学术创新的停滞 | B.重振了百家争鸣的气象 |

| C.体现了政治统一的趋势 | D.阻碍了社会经济的转型 |

材料 自古以来,“中国”就是一个内涵在不断转换的重要词语。不同时期,“中国”一词的内涵也是不同的。如下表所示。

| 时期 | 内涵 |

| 西周 | “中国”最初的意思是“中央之城”,即周天子所居京师之地,与“四方”对称,是一一个地理概念,伴随政治衍生。后“中国”指代古代华夏族聚居地域,主要指黄河中下游及淮河流域 |

| 春秋战国 | 中原周边的各个少数民族先后称霸中原,从而将“中国”的地理范围扩大。文化意义上的“中国”已出现在众多史料中 |

| 秦 | “中国”范围进一步扩大,“及秦始皇筑长城界中国,然西不过临洮” |

| 汉唐 | “中国”涵盖范围在空间上又有所伸张,包括东、南到大海,西、北到达大漠的广阔领域 |

| 宋元明清 | 两宋时期,“中国”一词更加强调文化意义上的“中国”,元明清则沿袭这一趋势,文化意义上的“中国”在华夏大地流传开来。清代,中国的领土东到乌苏里江与黑龙江交汇处、西达帕米尔高原、北到漠河、南至南海,辽阔的疆域由此奠定 |

| 近代以来 | 民族国家意义上的“中国”是在清朝与西方列强建立条约关系时出现的,《南京条约》出现了“中国”与“英国”的对称,此后,清政府多以“中国”名义与外国签订条约。辛亥革命后,“中国”先后作为中华民国和中华人民共和国的简称,以正式国名被国人共用,并为国际社会普遍认可 |

——据史宏波《近代以来“新中国”名词的历史考察》

结合材料与所学中国史的相关知识,围绕“中国”一词的内涵”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

材料一 儒学之所以成为中国传统思想主干,还在于原始儒学本身的多因素多层次结构所具有的包容性质,这使它能不断地吸取融化各家,在现实秩序和心灵生活中构成稳定系统。由于有这种稳定的反馈系统适应环境,中国传统思想一般表现为重“求同”。它通过“求同”来保持和壮大自己,具体方式则经常是以自己原有的一套来解释、贯通、会合外来的异己的东西,就在这种会通解释中吸取了对方,模糊了对方的本来面目而将之“同化”。

——摘编自李泽厚《中国古代思想史论》

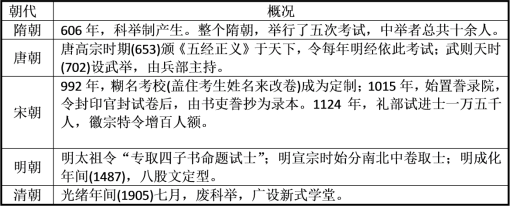

材料二中国科举大事记

——据翟国璋主编《中国科举辞典》整理

材料三平遥文庙是国家级重点文物保护单位,是平遥古城的重要组成部分,有着极高的历史文化价值。平遥文庙的历代修建扩建,都力求最大限度地达到左右对称。平遥文庙的主体建筑与附属建筑掩映相称,内部陈列有大量礼器和祭器,历代对从祀者都有严格的等次排位。其中的“明伦堂”是文庙学宫的主要教学之处,也是施行儒学教育的重要场所,“明伦”取“存天时,明人伦”之意。

——据柳雯《中国文庙文化遗产价值及利用研究》等整理

(1)材料一认为儒学的突出特点是什么?请以荀子思想、宋明理学为例加以说明。

(2)阅读材料二,结合所学,概述科举制演变的趋势。

(3)结合上述材料和所学,有两点认识可供选择作答:①科举制度和儒家思想密切关联。请你简述科举制对儒学和儒生的影响。②请你以平遥古城和平遥文庙为例,简述这些建筑中所体现的儒家思想文化内涵及观念。

| A.儒家思想并非万世不变之理 | B.统治者实施新政必须要坚决 |

| C.政治统一必然要求思想统一 | D.专制集权是历史的必然趋势 |

材料一 礼崩乐坏的社会大裂变,将原本属于贵族最底层的士阶层从沉重的宗法制羁绊中解放出来,在社会身份上取得了独立的地位,而汲汲于争霸事业的诸侯对人才的渴求,更助长了士阶层的声势。随着周天子“共主”地位的丧失,世守专职的宫廷文化官员纷纷走向下层或转移到列国,直接推动私家学者集团兴起。

——摘编自张岱年等《中国文化概论》

材料二 从西汉到隋唐的一千余年间,儒家学者偏重名物制度、章句训诂,讲求的是师承家法,对经义本身却无多少争论。反映在察举和科举的各种通经考试上,只是墨义、注疏,不允许对义理内涵作自由发挥。……从北宋中期起,唐代以来主要以诗赋、帖经、墨义取士的做法受到了抨击,经义考试逐渐在科举中取得了重要地位。当时的经义考试,既可承袭旧说,又可自为立说。

——摘编自朱绍侯、齐涛、王育济<中国古代史》

材料三 顾(炎武)王(夫之)两先生,是讲程朱理学的。黄(宗羲)先生是讲陆王之学的。他们读书都极博,考证都极精,而且都留意于经世致用,制行又都极谨严,和向来空疏,迂阔、猖狂的人,刚刚一个相反。……反观国内,则朝政日非,民生日困,风俗薄恶,寇盗纵横,在此都觉得相沿的治法,有破产的倾向。稍一深思熟虑,自知政治上、社会上都须加一个根本的改造。

——摘编自吕思勉《中国通史》

(1)根据材料一,概括春秋战国时期“士阶层”的演变趋势,并结合所学知识说明其原因。

(2)根据材料二,指出汉唐至宋代儒家学者学术风格的变化,并结合所学知识简析其对宋代政治文化的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明明末清初儒家学者的价值取向及其形成的历史背景。

材料一 重义轻利是中国封建社会占统治地位的价值观念,其核心是重精神的价值,轻物质的价值,好名而不好利,务虚而不务实。在先秦,持这种观念的代表人物是孔子和孟子。孔子把义和利对立起来,并赋予了一定的阶级内容。他认为,统治者只要讲文德,进行感化,就能使人民归服。孟子从国家的角度谈论问题,也是把义放在第一位。汉朝武帝以后,儒家思想开始处于正统地位,先秦儒家的义利观在董仲舒那里得到了充分发展,董仲舒要求人们一味追求道义,放弃功利,将道义和功利对立了起来。义利之辨在宋代朱熹那里得到了进一步发挥。朱熹认为人欲是利,天理是义,仁义道德与利欲是对立的,因而主张“存天理,灭人欲”。

——摘编自王鲁英《论洋务运动时期人们价值观念的转变》

材料二 近代义利价值观的演变分为四个时期:鸦片战争时期主张以义生利,兴利除弊;洋务运动时期主张重义兴利,利国利民;维新运动时期主张义利并重,义利和谐;辛亥革命时期主张义利统一,建立革命道德。中国近代义利价值观是对传统道德的继承与发展,呈现多元发展的趋势,贯穿着强烈的救亡意识。中国近代义利价值观呈现出比较复杂的面貌,这从一个侧面说明用以规范人们行为的传统伦理道德面临着新的危机和挑战,面临着从传统到近代的转型问题。尽管中国近代义利价值观错综复杂,但存在着一个慈的发展趋势,即由重义轻利的传统义利价值观向义利并重的近代义利价值观演变。

——摘编自赵璐、白俐《论中国近代义利价值观的演变及特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代义利观的演变趋势,并说明其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较中国古代与近代义利观的异同,并分析造成不同的原因。

| A.儒家理想人格的责任担当 | B.程朱理学与陆九渊心学的合流 |

| C.儒佛道三教融合趋势初显 | D.社会环境促进主流思想的转型 |

| A.代表市民阶层利益 | B.呈现世俗化的趋势 |

| C.反对君主专制制度 | D.超越时代发展要求 |

| A.儒家经典丧失其影响力 | B.思想领域出现融合趋势 |

| C.道家学说取得主流地位 | D.三教并立局面已被打破 |