材料一 新技术的发明和应用大大提高了工业劳动生产率,战后1946年至1970年,资本主义世界工业生产增长了大约4倍。同时,海陆空立体交叉交通运输网络形成,加强了世界各地之间的经济联系。随着高科技的发展,出现了许多新兴产业部门,如:信息技术产业己被人们从第三产业中独立出来,作为第四产业。科技革命造成的新的技术水平,使一个企业、一个国家很少能单独全面开发新产品,因此必须进行产品零部件开发的国际合作。

——摘编自王春明《科技革命的历史轨迹及对世界经济的影响》

材料二 1953年,以毛泽东为首的党和国家领导人即提出技术革命思想,主张将先进技术应用于工农业生产,并推广到国防建设中,以达到提高人民生活水平和巩固人民政权的双重目的。他们重视工农业领域的生产技术变革,也强调理论科学研究,同时反对用行政力量强制干预学派争论,保证科学技术按照自身的规律去发展。1956年,《1956年至1967年全国科学技术发展远景规划》制定,在计算机、自动化、无线电和核技术等领域提出57项重大课题。同时在企业和农村,群众性的科学实验和技术革新活动广泛开展。

——摘编自刘则渊《论毛泽东的科学技术政策思想》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪以来科技革命的特点,并简要分析其对世界经济发展产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国科技政策的特点,并简要分析其历史意义。

2 . 材料 新中国教育体制的形成,是建国初期一系列制度创新中的一项重要内容。1949年12月,教育部在北京召开第一次全国教育工作会议,提出中华人民共和国的教育是新民主主义的教育,它的主要任务是提高人民文化水平,培养国家建设人才,肃清封建的、买办的、法西斯的思想,发展为人民服务的思想。在中国共产党和新政府的领导下,在苏联的具体帮助下,我们完成了对旧教育的接受、整顿、改造,收回了教育主权,制订了学校规程;进行课程及教材改革;改革了学制,充实了教学内容,逐步实现了初等教育的普及;进行了大规模的院系调整,改变过去的“通才”教育目标,“以培养工业建设干部和师资为重点,发展专门学院和专科学校,整顿和加强综合大学”,确立了“专才”教育思想。在新中国教育体制形成过程中,苏联教育体制产生了重大影响。

——摘编自郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料并结合所学如识,说明新中国成立初期我国教育体制改革的背景。

(2)根据材料并结合所学如识,简析新中国成立初期我国教育体制改革的意义。

材料一 (西汉)由地方学即郡国学申送十八岁以上青年入太学,受业一年,经考试,以甲乙等分发。甲等得在宫廷充皇帝侍卫,乙等回归本乡作吏……凡属政府成员,皆须太学出身,或是由太学生服务地方政府为吏之双重资格为出身。此等人,皆经政府之教育与选择。每一成员,既通经术,亦称文学,又擅吏事,汉人谓之“通经致用”。

——钱穆《中国教育制度与教育思想》

材料二 新中国成立后,党和人民政府革故鼎新,大力发展人民教育事业,确立了中国共产党对高等学校的领导,明确了高等教育为工农开门,为生产服务的方向,将原有79所私立高等学校全部改为公办。1952年下半年,根据“以培养工业建设人才和师资为重点,发展专门学院,整顿和加强综合性大学”的方针,全国各地高校分期分批进行院系调整和专业设置工作,工科、师范、农林,财经院校和专业增多,而政治学、社会学、心理学、人类学等学科减少甚至被取消。同时实行全国高等学校统一招生和毕业生统一分配,并将沿海地区一些高等院校的专业、系迁至内地组建新学校。到1953年,全国共有高等学较181所,初步形成学科、专业设置比较齐全的高等学校体系。

——摘编自顾明远《中国高等教育传统的演变和形成》

材料三 1977年以恢复高考制度为标志,掀开了中国高等教育的新篇章。1993年,中共中央、国务院印发《中国教育改革和发展纲要》,指出要集中中央和地方等各方面的力量,分期分批地重点建设100所左右重点大学。同时“逐步建立政府宏观管理、学校面向社会自主办学的体制”。到2000年基本形成了两级(部委、省级)管理、以省为主的高等教育管理体制。2008年,全国普通高校在校生达到2021万人,是1998年的4.5倍,是1949年的172倍多,高等教育规模居世界首位。

——摘编自韩梦洁、宋伟《新中国成立以来高等教育区域结构的制度安排与反思》

请回答:

(1)依据材料一概括西汉太学教育的突出特点,并结合所学知识分析其影响。

(2)根据材料二概括建国初期我国高等教育改革的主要内容。并结合所学知识,简要评价建国初期我国的高等教育改革。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析20世纪80年代以来中国高等教育迅速发展的原因。

材料一 汉武帝实施“独尊儒术”政策后,引发了对学校教育的高度重视,使西汉的学校教育系统趋于完善,自隋唐以后,国家教育制度是学校与科举并行。南宋书院发达同理学的盛行有密切关系。明清两代,学校轻而科举重,当时国家全部教育差不多为科举所垄新。

——程舜英《中国古代教育制度史料》

(1)根据材料一,概括中国古代学校教育的特点。

材料二 中世纪时英国的教育深深烙上宗教的印记,天主教会控制着几乎一切有组织的教育。16世纪人们相信通过教育可以直接阅读《圣经》从而得救,教育日益走向民众。19世纪英国生产技术的进步客观上要求劳动者必须接受必要的教育。

——摘编自谢天冰《试论英国教育体制的近代化》

(2)根据材料二,概括英国近代教育的变化。结合所学知识分析变化的原因。

材料三 实施素质教育就是全面贯彻党的教育方针,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新能力和实践能力为重点,造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

——1999年《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》

(3)根据材料三,归纳中国深化教育改革的目的。结合所学知识,指出新时期国家复兴教育的举措。

材料四 2009年欧盟教育委员会的《教育与培训2020》战略报告提出:教育对欧洲“成为世界上最具竞争力和活力的知识经济体”有极其重要的作用。2012年,英国发布了《扩大高等教育入学机会》报告,确保低收入家庭学生接受大学教育。同时,发达国家各级教育机构基本上实现了计算机辅助教学和学习。

——摘编自徐辉《21世纪世界高等教育改革的若干趋向及启示》

(4)根据材料四,谈谈21世纪世界高等教育改革对我国新时代教育改革的启示。

材料一 19世纪英国民众文化水平的提高是在没有国家干预的情况下取得的工业革命中家庭消费观念的变革影响着民众受教育的行为和理念。通过一种经验性的、自发的方式自下而上地影响着英国的教育体系。英国既有的私立教育系统,如伊顿公学,主要是贵族教育;也有学徒制的工业教育方式,以师傅带徒弟的方式教授生产经验和技巧,为工业革命生产线培养人才;良好而完善的宗教和慈善教育制度,则是面对平民的教育,保证了英国初等教育的普及化。这些,产生了英国工业化的基础,并实现了英国工业化的飞跃

——摘编自周详《工业革命与英国教育的兴表》等

材料二 1952年6月至9月,中华人民共和国政府大规模调整了全国高等学校的院系设置,形成了20世纪后半叶中国高等教育系统的基本格局。调整前,全国共有高等学校211所,其中综合性院校55所,工科院校33所,师范院校12所,农林院校17所。调整后,全国高等学校减为182所,其中综合大学13所,工科院校39所,师范院校32所,农林院校29所,工科、师范、农林等科类的学生人数从7.04万人上升到13.84万人。政治学、社会学、心理学、人类学等学科被取消。政法类在校生也从37682人下降到3830人,由占大学在校学生总数的24%下降到2%。此外私立大学和原教会大学全部改为公立。

——摘编自陈辉《1952年中国高等院校的院系调整一“以苏联为师”的后果》等

(1)根据材料一,概括19世纪英国学校教育发展的特点,并结合所学知识分析原因。(2)根据材料和所学,比较中英两国教育改革的异同,并分析中国教育改革的影响

材料一 我国古代历次教育变革(除了春秋战国时期私学的兴起而外)均不同程度地体现了国家的意志,都以国家行政命今的方式推行。这样,实际上古代每一次教育变革都是一次政治变革。古代教育变革的“化民成俗”、“以法为教”、“独尊儒术”、“一宗朱子之学”等思想都强调教育的社会教化功能,注重对受教育者的道德伦理进行培养。这就导致过分夸大了教育对社会政治经济的影响力,对教育促进科技和社会经济发展的作用关注较少。也正因知此,才有了焚毁书籍、修订图书和“文字狱”等有碍教育及社会正常发展的事件发生。古代教育变革主要在管理体制、教育思想、教学内容和学制等方面做文章,而对教师的选拔和培养却关注不多,从一定程度上影响了教育的发展.

——摘编自刘瑛《中国古代教育变革大事、特点及启示》

材料二 伴随着生产力水平的提高,英国人口快速增加,人口基数变大了。而这时的英国基础教育仍是沿袭工业革命前的教育体系,主要包括宗教团体兴办的慈善学校和私立的文法学校。1743年,约克大主教指出他管辖的教区有四成没有学校。牛津主教的辖区则有70%没有学校。根据哈蒙德的研究结论,有人认为:新的专业化方法甚至不能为工人空余出一个小时的时间来满足他们的需要,在这个体系中,教育更足没有地位。一直到1833年,教育才得到了来自公共资金的带助。”

——摘编自霍振宇《工业革命时期英国墓础教育水平研究》

材料三 1983年国庆前夕,邓小平同志为北京景山学校题词:“教育要面向现代化、面向世界、面向未来。”

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国古代教育变革的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析英国工业革命时期基础教育落后的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要说明“三个面向”的意义。

材料一 孔子兴办私学,打破了学在官府的局面。孔子的私学赞美和尊重西周礼乐制度,《论语》、“六经”成为传统固定的教材,偏重伦理、强调仁和礼。孔子经常与学生共同生活,进行因材施教和平心静气的闲聊或讨论。孔子倡导“君子敏于行而讷于言”,反对巧言令色和言过其实。孔子把西周的礼乐文化落实为道德教育,把培养文质彬彬、“修己以安百姓”、积极从政作为最高目标。

西方最早的私学产生于古希腊,许多外邦的文化精英涌入雅典之后,收费授徒,他们来往于公共场所从事教学。智者主要是小范围的班级授课、课堂练习等,训练、培养演说论辩能力。他们的教学隐含着对传统的质疑,如普罗泰戈拉的名言“人是万物的尺度”。

——摘编自《中西最早的私学初探》

材料二 1905年,私立岭南学校允许女生插班,这是中国高等教育的第一次男女同校。1912年新加坡华侨陈嘉庚领导乡人捐资办集美小学堂,到1918年,集美学校师范部与中学部、厦门大学陆续建立。20世纪初,许多爱国人士纷纷投资办学,教育家马相伯先生创办了复旦公学(中国人自主创办的第一所高等院校),成为后来的复旦大学。那时,许多私立学校一开始选择的就是西方的教育制度,引进了体育、班级授课制与实验方法。

——摘编自《民办教育在民国的兴衰》

材料三 1982年《中华人民共和国宪法》规定:各种社会力量依法拥有举办各种教育事业的权利,1985年中共中央发文鼓励和指导社会团体和个人办学。80年代末90年代初,温州、广州、上海等地私立学校悄然兴办。人们的思想从热衷于姓“社”姓“资”的迷雾中解放出来,市场经济对技术技能型人才的需求更为渴望。

——摘编自《改革开放40年我国民办教育发展历程与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,比较孔子与古希腊私学教育的不同,并简述孔子教育思想对后世的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国兴办私学的历史意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析新时期兴办民办教育的历史条件。

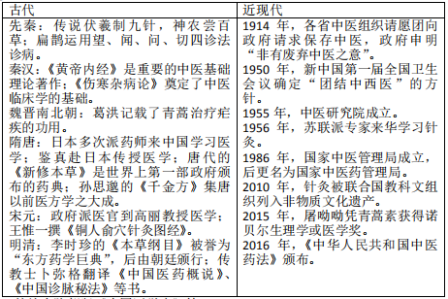

| 古代 | 近现代 |

| 先秦:传说伏羲制九针,神农尝百草;扁鹊运用望、闻、问、切四诊法诊病。 秦汉:《黄帝内经》是重要的中医基础理论著作;《伤寒杂病论》奠定了中医临床学的基础。 魏晋南北朝:葛洪记载了青蒿治疗疟疾的功用。 隋唐:日本多次派药师来中国学习医学;鉴真赴日本传授医学;唐代的《新修本草》是世界上第一部政府颁布的药典;孙思邈的《千金方》集唐以前医方学之大成。 宋元:政府派医官到高丽教授医学;王唯一撰《铜人俞穴针灸图经》。 明清:李时珍的《本草纲目》被誉为“东方药学巨典”,后由朝廷颁行;传教士卜弥格翻译《中国医药概说》《中国诊脉秘法》等书。 | 1914年,各省中医组织请愿团向政府请求保存中医,政府申明“非有废弃中医之意”。 1950年,新中国第一届全国卫生会议确定“团结中西医”的方针。 1955年,中医研究院成立。 1956年,苏联派专家来华学习针灸。 1986年,国家中医管理局成立,后更名为国家中医药管理局。 2010年,针灸被联合国教科文组织列入非物质文化遗产。 2015年,屠呦呦凭青蒿素获得诺贝尔生理学或医学奖。 2016年,《中华人民共和国中医药法》颁布。 |

——摘编自陈邦贤《中国医学史》等

表为中医药学发展史大事简表。请围绕“中华优秀传统文化的传承与发展”的主题,从表中提取相关的信息,自拟一个具体论题,并结合所学知识加以论证。(要求:论题明确,史论结合)。

表 3

——摘编自陈邦贤《中国医学史》等

表 3 为中医药学发展史大事简表。请围绕“中华优秀传统文化的传承与发展”的主题,从表中提取相关的信息,自拟一个具体论题,并结合所学知识加以论证。(要求:论题明确,史论结合)。

10 . 材料 1977年,中断了11年的高考制度恢复。在计划经济体制下,高考制度以知识立意为选拔标准。1985年,我国发布了《中共中央关于教育体制改革的决议》,决定以提高国民素质、多出人才、出好人才为教育体制改革的根本目的。1993年,《中国教育改革和友展纲要》颁布,提出中小学教育应实现从“应试教育”向“素质教育”的转轨。2000年,教育部实施综合改革,实行“3+X”高考改革试点,同时颁发《普通高校招收保送生工作办法》,制定具体的保送标准,缩减保送生名额,改革考试时间,试行分省命题。2010年,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》颁布,明确提出高考改革的三大任务:分类考试、综合评价与多元录取。2014年,国务院公布《关于深化考试招生制度改革的实施意见》,规定高考不再文理分科,提高中西部地区和人口大省高考录取率等措施,吹响了深化高考制度改号角。

——摘编自宗钰、邹放鸣《现代化发展与适应性变革:1977年以来高考制度改革创新的历史轨迹、现实审思、未来展望》

(1)根据材料并结合所学知识,指出1977年以来高考制度改革创新的特点并分析高考制度改革的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析1977年以来高考制度改革创新的意义。