材料一 1949年《共同纲领》规定:新民主主义的教育纲领已经确定了新中国的教育事业是为工农服务的,是为生产建设服务的。1950年,全国工农教育会议确定,工农教育首先以识字教育为主,扫盲教育应配合国家各项生产建设的开展。同年,高等院校进行了调整,在各类学校中优先录取工农子女入学接受教育。高等学校先后聘请苏联专家共861人,担任顾问或从事教学、科研工作。

——摘编自苏渭昌《中国教育制度通史》

材料二 1978年随着教育界拨乱反正,全国各地流行“尊师重教”的口号。1988年以后重视“数理化”“学好数理化,走遍天下都不怕”这一教育口号在当时深埋人心。在农村地.区则流行“再穷不能穷教育,再苦不能苦孩子”。1998年中共中央国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育决定》提出“全面推进素质教育,培养适应21世纪现代化建设需要的社会主义新人”的战略思想。

(1)根据材料一概括20世纪50年代初我国教育改革的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1978年以来人民教育事业蓬勃发展的原因。

材料 1955年聂荣臻抱病到重庆等地的军工厂调查,深切感受到了中国国防科技的落后。1956年,聂荣臻提出了《关于建立中国导弹研究工作的初步意见》,疾呼发展尖端国防科技,这一意见得到中央领导支持。同年,他亲自参与领导制定了国防科技建设的十二年规划纲要草案。不久,聂荣臻受命领导研制“两弹一星”,他积极组建研究机构、试验基地和国防科技高等院校。60年代初,苏联单方面停止援助,国防尖端项目陷入“下马”危机,聂荣臻顶住压力坚决反对“两弹”下马。他提出“自力更生为主,争取外援为辅”的方针,实行行政和技术“两个系统、两条指挥线”,强调科学家的事交给科学家去办。他还非常重视人才的培养,多次组织钱学森等老专家为大学生和技术骨干上课。经过几年艰苦努力,我国在国防科技建设方面取得举世瞩目的成就。

——摘编自周萌《聂荣臻与新中国国防科技建设》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括聂荣臻为新中国国防科技建设所作的贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,说明聂荣臻在领导我国国防科技建设中所体现的精神。

于敏,中国著名的核物理学家,中国核武器事业重要奠基人之一。1951年进入中国科学院近代物理研究所工作从事原子核理论研究。1959年,在成都主办我国第一个原子核物理培训班,出版了我国第一部原子核理论专著《原子核理论讲义》,为国家培养亟需的原子核理论科研人才。1961年于敏临危受命,从原子核理论研究转到氢弹理论研究。此时新中国的氢弹研究“一篇空白”,在1965年于敏找到突破氢弹的技术途径,形成了从原理到结构基本完整的中国氢弹理论设计方案。1967年氢弹爆炸成功。根据国家需要,于敏相继突破了核武器小型化、中子弹技术。1986年起草《关于中国核武器发展的建议书》,将我国核试验推进到实验室模拟水平,真正稳固了我国的国际地位。2019年,于敏获“共和国勋章”称号。

——摘编自《于敏:献身于中国氢弹事业的核物理学家》等

(1)根据材料,概括于敏对中国核事业的主要贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,简析于敏取得成功的原因。

材料一 1958年12月,前苏联最高苏维填通过了《关于加强学校同生活的联系和进一步发展苏联国民教育制度》的法律。该法律规定:中学修业年限由10年延长到11年,普及义务教育年限由7年延长到8年;学校大量增加生产教学和劳动时间,并兼施职业训练;高等学校优先招收有两年以上工龄的青年等等。这次改革加强了学校和社会的联系,但开始暴露出严重的缺点:生产劳动时间过多,严重地影响教学质量;学校中由于缺乏必备条件,组织生产教学和职业训练遇到困难。改革没有达到预期效果。

——张耀源《世界当代文化教育史)

材料二 50年代初,采取“一边倒”、“以俄为师”的方针,模仿苏联教育重建新中国教育制度。从教育理论到学制、学校教育、教学过程、教材、方法等各方面对“苏联经验”系统地全盘移植。为了适应工业化需要,加速培养专门人才,从1952年开始,高等学校进行大规模的院系调整。调整的方针是“以培养工业建设人才和师资为重点,发展专门学院,整顿和加强综合性大学”。其基本特点是教育计划与国民经济计划紧密相连,国家对高校实行高度集中统一的计划管理。

——杨东平《中国教育制度和教育政策的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳50年代苏联教育改革的特点以及存在的问题。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立初期我国教育发展的背景。

材料 袁隆平,1930年9月出生,江西德安人,他选择农业报国,源自袁隆平想让大家“吃饱饭”的强烈愿望。袁隆平不怕辛苦、淡泊名利,一生致力于杂交水稻研究,走出一条具有中国特色的农业自主创新之路。袁隆平为国家培养了大批农业科学人才,发明“三系法”籼型杂交水稻,成功研究出“二系法”杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系,使我国杂交水稻研究始终居世界领先水平。截至2017年,杂交水稻在我国已累计推广超90亿亩,共增产稻谷6000多亿公斤。多次赴印度、越南等国,传授杂交水稻技术以助克服粮食短缺和饥饿问题。为确保我国粮食安全和世界粮食供给作出了卓越贡献。

——改编自周勉、袁汝婷《一颗稻谷里的爱国情怀——记“杂交水稻之父”袁隆平》

(1)根据材料并结合所学知识,概括袁隆平在杂交水稻研究领域的主要成就。

(2)根据材料并结合所学知识,概括袁隆平体现的科学精神。

材料一 德国思想家席勒在人类历史上第一次提出“美育”概念。在他看来,人是现代文明的牺牲品,法国大革命无法给人带来真正的自由,而机器化大生产、分工的细化,更导致了人性分裂与艺术堕落。他在吸收康德哲学思想的基础上,试图通过美与艺术来改造人的灵魂,实现人的内在心灵自由。在《美育书简》中,席勒明确地将体育、智育、德育与美育区别开来,提出审美活动是人的感性、理性和谐运动的结果,指出未来是“审美的王国”,人应变成审美的人,进而发展成为人格健全的人,也即是自由的人。

——据黄健云《席勒的美育思想及其价值》等

材料二 19世纪末20世纪初,众多思想家、教育家在借鉴西学的基础上大力倡导美育思想,以期实现“立人”“新民”与“强国”。如王国维痛斥中国人嗜“利”与“官”的卑劣,欲糅合中国传统美学与西方美学治疗“国民精神上之疾病”;蔡元培针对晚清“忠君尊孔”的钦定教育宗旨,指出“以美育代宗教”是社会发展和科学进步的必然,并积极创办艺术院校,扩展美育影响;梁启超、鲁迅也写下大量文章,希图借美育辟出一条改造国民的大路。尽管美育成为了民国教育方针,尽管无论在学理还是实践层面美育界均做出了很大努力,但由于国家一直处于风雨飘摇、民不聊生的境地,美育终究不可能完成这份历史重任。

——据谭好哲、刘彦顺《美育的意义——中国现代美育思想发展史论》等

材料三 1950年,毛泽东在全国戏曲工作会议上提出“百花齐放、推陈出新”的方针,主张各种戏曲应该去其糟粕,取其精华。1953年,中国历史问题研究委员会就历史研究工作方针向毛泽东请示,毛泽东提出要“百家争鸣”。1956年2月,赫鲁晓夫在苏共二十大上对斯大林晚期专制主义的揭露,对毛泽东的触动很大。这使他意识到,人民内部矛盾处理不好,就会出现政治危机。1956年4月,毛泽东第一次明确提出“双百”方针。

——韩永进《新的文化发展观》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括席勒美育思想的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪末20世纪初中国美育思想产生的社会背景及其影响。

(3)根据材料三并结合所学,指出“百花齐放、百家争鸣”方针适用对象的变化,并分析这一变化产生的时代背景?

材料一 在中国人的传统意识中,自己的政治、经济、文化是完善的,从来不需要向任何“蛮夷狄戎”学习。在这种封建文化势力一统天下的背景下,近代中国引进西学,从“开眼看世界”向“师夷长技”发展,最方便而自然的做法就是从儒家文化中引经据典,并将其发展成为引进西学的理论依据。

——王韵秋《关于近代以来中国几次思想解放运动的历史反思》

材料二

(1)根据材料一,概括近代中国引进西学的特点,并结合所学知识举例说明。

(2)图1、图2、图3各有怎样的作用?请你就材料二概括一个主题。

材料一 “孔子以诗书礼乐教,弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人。”

——摘自司马迁《史记·孔子世家》

“父子有亲。君臣有义。夫妇有别。长幼有序。朋友有信。博学之。审问之。慎思之。明辨之。笃行之。”

——摘自宋代白鹿洞书院学规

材料二 “变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举,而一切要成,在变官制。

——摘自梁启超《变法通议》

材料三

(1)概括材料一反映的教育教学主张。

(2)据材料二指出,梁启超认为教育改革在变法中有何重要地位。结合所学知识,分析梁启超得出这一认识的理由。

(3)指出材料三中邓小平提出该教育方针的时代背景,并就2014年教育部发布的新高考改革配套方案,谈谈你的看法。

材料一 孔子和普罗塔哥拉对东西方丈艺的发展都做出重大贡献。

| 孔子 | 普罗塔格拉 |

| “《诗》可以兴(激发兴趣),可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名”; “不学《诗》,无以言。” “言之无文,行之不远” | “至于神,我既不知道他们是否存在,也不知道他们像什么东西。 有许多东西是我们认识不了的;问题是晦涩的,人生是短促的。” 人是万物的尺度 |

——人民版教材

材料二

| 作品 | 作者 | 内容简介 |

| 《歌集》 | 彼特拉克 | 以热情的笔调褒扬了人的纯真的爱情 |

| 《论贪婪》 | 波吉奥 | 人生的目的就是为了赚取财富,而不是为了拯救灵魂,“每个人具有追求金钱的天生欲望”,即便是教士也是如此。 |

| 《论人类的美德与尊严》 | 曼内蒂 | “上帝是把人作为最美丽、最诚实、最富有和最终是最有力创造物塑造出来的”,而且赋予人以“伟大的本性”,并创造了这一世界交给人去统治与管理 |

——据孟广林《人的发现与世界的发现》整理

材料三

《巴黎圣母院》 《自由引导人民》 《田园交响曲》

商业日益变成欺诈。革命的箴方“博爱”化为竞争中的蓄意刁难和嫉妒。贿赂代替了暴力压迫,金钱代替刀剑成了社会权力的第一杠杆。……总之,同启蒙学者的华美诺言比较起来,由“理性的胜利”建立起来的社会制度和政治制度竟是一幅令人极度失望的讽刺画。

——恩格斯

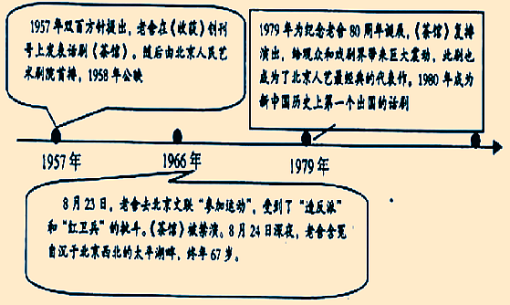

材料四 老舍与《茶馆》的故事就是一卷中国现代文艺史的缩影。

(1)结合时代背景,根据材料一分析比较孔子和普罗塔哥拉的主张有何不同?

(2)根据材料二,指出文艺复兴时期人文主义精神的新特点并分析其历史作用。

(3)根据材料三,给材料中的一组图片配上恰当的标题。结合所学知识分析出现这些文艺现象的原因有哪些?

(4)根据材料四结合所学知识,简要描述《茶馆》曲折发展历程。根据以上材料,简要谈谈你对发展当代文艺问题的看法?

材料一 1958年12月,前苏联最高苏维填通过了《关于加强学校同生活的联系和进一步发展苏联国民教育制度》的法律。该法律规定:中学修业年限由10年延长到11年,普及义务教育年限由7年延长到8年;学校大量增加生产教学和劳动时间,并兼施职业训练;高等学校优先招收有两年以上工龄的青年等等。这次改革加强了学校和社会的联系,但开始暴露出严重的缺点:生产劳动时间过多,严重地影响教学质量;学校中由于缺乏必备条件,组织生产教学和职业训练遇到困难。改革没有达到预期效果。

——张耀源《世界当代文化教育史)

材料二 50年代初,采取“一边倒”、“以俄为师”的方针,模仿苏联教育重建新中国教育制度。从教育理论到学制、学校教育、教学过程、教材、方法等各方面对“苏联经验”系统地全盘移植。为了适应工业化需要,加速培养专门人才,从1952年开始,高等学校进行大规模的院系调整。调整的方针是“以培养工业建设人才和师资为重点,发展专门学院,整顿和加强综合性大学”。其基本特点是教育计划与国民经济计划紧密相连,国家对高校实行高度集中统一的计划管理。

——杨东平《中国教育制度和教育政策的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳50年代苏联教育改革的特点以及存在的问题。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立初期我国教育发展的背景。

(3)结合苏联教育和新中国初期的教育改革,谈谈对今天教育的启示。