材料一 先秦儒学是在特定的时代气候之下,植根于前代文化的丰厚土壤而成长起来的。它既承担着前代文化传统传承接续的历史使命,也必须回答当时社会所面临的实际问题。春秋时代剧烈变化着的中国社会,在政治、经济、军事、伦理、文化等方面都向当时的思想家们提出了许多迫切需要解决的现实问题。这些问题大多是由于生产力发展到一定水平之上以后,人群之间的社会关系、社会交往、社会组织日趋复杂化而引发出来的,而其核心问题是社会政治与伦理道德问题。这也是先秦儒学所要着重解决的问题。

——摘编自徐克谦《先奏儒学及其现代阐释》

材料二 韩非子曾说:“世之显学,儒、墨也。”然而,实际情况却复杂得很。孔子为了宣传自己的学术理想,寄希望于周游列国,却以失败告终;孟子时代,则是“杨朱、墨翟之言盈天下”;秦始皇更是实行了“焚书坑儒”的决策。虽然,汉初儒学偶有机会露面,但很快就被道、法强势逼退,至汉武帝时,这一局面才逐渐被打破。公元前134年,董仲舒在武帝举贤良对策中崭露头角,并提出“邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣”的主张,获得汉武帝的采纳,“五经”成为法定的经典。

——摘编自钱耕森《董仲舒:儒学发展史上的一座丰碑》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明先秦儒学产生的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,简述先秦至汉代儒学地位的变化,并分析这一变化产生的原因。

材料一 中华民族和中国人民在修齐治平、尊时守位、知常达变、开物成务、建功立业过程中培育出和形成的基本思想理念,如革故鼎新、与时俱进的思想①,脚踏实地、实事求是的思想,患民利民、安民室民的思想②,道法自然、天人合一的思想③等可以为人们认识和改造世界提供有益启迪,可以为治国理政提供有益借鉴。

——《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》(2017年)

材料二东周社会……人的思想现在可以自由驰骋了……中国这一思想繁荣的时代与古希腊的哲人时代、希伯来的先知时代及古印度的佛陀及其他早期宗教领袖的时代几乎是同时产生的。……不过他们得出的答案大相径庭,从而使地中海文明、南亚文明和东亚文明就此分道扬镳,各自朝着不同的方向发展下去。

——【美】费正清《中国:传统与变迁》

材料三 世界文化发展的历程(部分)

| 时 间 | 历 程 |

| 16世纪以后 | 随着西方殖民者对美洲的征服,西方殖民者对残留下来的印第安人实行欧化,通过语言、宗教、艺术、教育等文化的移植来改变他们的生活方式。 |

| 19世纪以后 | 面对殖民侵略,中国面临“数千年未有之大变局”,清政府的洋务运动和戊戌变法,使一些新技术、新思想传入中国。 |

| 20世纪50年代后 | 独立后的印度接受来自西方的一些基本价值取向,同时又注重发展传统文化,走上了独特的发展道路。埃及成立了共和国后,政府大力复兴民族文化,现代埃及文化既具有阿拉伯文化的特点,又带有欧洲和西亚的文化元素。 |

| 20世纪60—80年代 | 新加坡和韩国在经济发展过程中,既发扬儒家文化的精华,又吸收西方文化的精华,努力创造一种现代的东方文化。 |

——摘编自人民教育出版社《文化交流与传播》等

(1)春秋战国时期的学术思想是中华传统文化发展的源头。材料一中①②③代表的思想分别可以追溯到当时哪一学派?根据材料并结合所学说明中华文化的价值。

(2)列举这一时代中“地中海文明”和“南亚文明”的思想家(或宗教领袖)。结合所学指出古希腊哲人们共同探究的问题。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出文化交流与传播的主要途径,并谈谈你对文化交流重要性的认识。

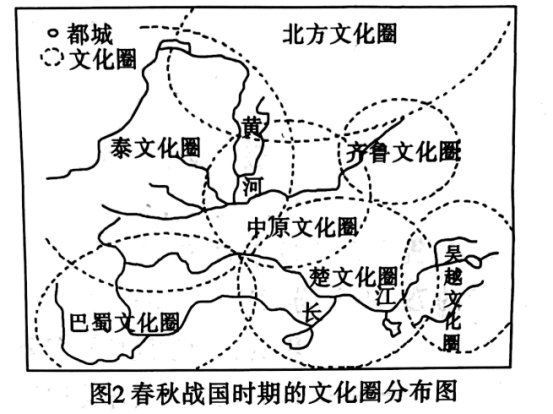

材料— 春秋战国时期是一个大变革的时代,各种思想相互激荡,是中华文化圈的集中创制时期,其主流文化对后世产生了深远的影响。

——冯天瑜、杨华、《中国文化史》

材料二 春秋战国时期蕴育出丰厚的中华传统文化基因;海纳百川,活跃开放;革故鼎新,开拓进取;忧国忧民,居安思危;英勇无畏,舍生取义等,这些文化基因增强了我们对传统文化的认同感和归属感。其中,《诗经》是北方文化的代表。据统计《诗经》中含有忧、患、惊、恐、禅、悲、哀等字眼的诗篇有140余篇,约占《诗经》的46%其中"忧"字竟出现90次之多。《诗经》之自觉而高度的忧患意识,成为中华民族的优良传统之一。

——整理自微博《诗经忧患意识》

(1)根据材料一,概括指出春秋战国时期中华文化圈的特点,并结合所学知识分析中华文化圈能在这一时期"集中创制"的原因。

(2)综合上述材料,任选材料一中某一地域文化圈,从史学角度对其主流文化基因进行阐释。

材料一 周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐……今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制,则安宁之术也。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二 世卿世禄制是贵族特权的残余,亦是对君主任免官吏权力的限制。由国君掌握任免权力的官僚制度,起源于春秋中后期。一大批没落中小贵族离开其原来的宗族,凭借其个人才能,以单纯士人的身份投身于有势力的卿大夫之家,与其投靠的卿大夫家族没有血缘宗法关系,仅仅是凭着对新家主的忠心而受新主人的豢养。战国时期,这种官僚制度由于士阶层的壮大而获得发展。其时教育制度亦正发生着根本变化,私学培养着官僚的后备人才。这个时期各国的变法,更是从立法与法制上对官僚体制作了制度上的规定,并最终宣告世卿世禄制退出舞台。

——摘编自沈长云等著《战国史与战国文明》

(1)根据材料一分别指出西周与秦的地方行政制度,并结合所学知识分析秦朝地方行政制度的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析战国时期官僚制度形成的历史条件。

材料一 韩非主张建立中央集权的统一国家,要做到“事在四方,要在中央。圣人执要,四方来效”。他认为君臣之间“利害有反”,必然要争权夺利,“上下一日百战”,因而君主必须对臣下用“术”来“探其怀,夺之威”。韩非主张从基层逐步提拔有实际经验而又经过考验的人,强调“宰相必起于州部,猛将必发于卒伍”,认为只有这样才能使得官职越大,政事治理得越好,这就是“王之道也”。韩非主张:“明其法禁,必其赏罚;尽其地力,以多其积;致其民死,以坚其城守……此必不亡之术也。”还主张:“能趋力于地者富,能趋力于敌者强,强不塞(闭塞)者王。”

——摘编自杨宽《战国史》

材料二 春秋战国之际,官学垄断的局面被打破,私学兴起,聚徒讲学成为一时风尚,著名学者无不聚徒讲学,知识分子也把从师作为进入仕途的门径。各国有权势的大臣都私家养士,培植学派。齐的孟尝君田文、赵的平原君赵胜、魏的信陵君魏无忌、楚的春申君黄歇、秦的文信侯吕不韦,门下食客动辄几千人。这些食客中,有各学派的士,为主人出谋划策,奔走游说,著书立说。于是,各学派之间互相诘难辩论,形成了百家争鸣的局面。

——摘编自樊树志《国史概要》

(1)根据材料一,概括韩非的主要观点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析战国时期出现百家争鸣现象的原因。

材料一 战国后期,诸子已开始尝试以自己的学说统一思想……《吕氏春秋·不二》篇宣称:“听众人议以治国,国危无日矣。”“故一则治,异则乱。一则安,异则危。”思想大一统被提到了十分醒目的位置。

——张岱年、方克立《中国文化概论》

材料二 (李斯上奏)“臣请史官非秦纪皆烧之;非博士官所职,天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,皆诣守、尉杂烧之;有敢偶语《诗》《书》者弃市;以古非今者族;吏见知不举者与同罪;令下三十日不烧,黥为城旦。所不去者,医药、卜筮、种树之书。若欲有学法令,以吏为师。”秦始皇采纳了李斯的建议,“下焚书之命,行偶语之刑”。

——张岱年、方克立《中国文化概论》

材料三 董仲舒向汉武帝建议说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡(无)以持一统……臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——《汉书·董仲舒传》

(1)三则材料反映了中国古代思想界怎样的发展趋势?原因何在?(2)根据材料,为了达到上述目的,自战国到西汉先后做了哪些努力?

(3)如何评价秦汉时期推行的思想文化政策?

材料一 柏拉图于公元前387年在雅典创办学园,以私人学者的身份主持学园进行讲学,传授自己的思想。学园在“三艺”课程,即文法、修辞学、逻辑学的基础上,增加了“四艺”,即算术、几何、天文和音乐。学园讲课方式是采用苏格拉底的问答法,在共同讨论问题的过程中,通过辩论、讨论,使学生明白道理,获得知识。柏拉图在学园中对于学术思想也采取比较开明的政策,允许不同的思想存在。柏拉图在讲学的同时著书立说,如《理想国》《法律篇》等都是在学园时期写成的。学园的目的就是要为城邦培养政治人才,讲述治国术,追求“理想国”的实现。学园培养出了许多优秀人才,如亚里士多德、立体几何的创始人泰阿泰德等。雅典学园成为当时希腊世界的自然科学研究中心,被后人认为是欧洲第一所大学,并对中世纪大学和近代大学产生了重要的影响.

——摘编自覃昕《柏拉图学院钩沉》

材料二 始建于公元前374年齐桓公田午时期的齐都临淄的稷下学宫,是战国时期学术文化的交流中心和诸子百家争鸣的重要场所。稷下学宫通过优厚的俸禄和待遇招揽天下有识之士,承担当时齐国君主政治智囊团的角色。游学是稷下学宫独特的教学方式之一,学生可以自由来稷下寻师求学,教师可以在稷下自由招生讲学.稷下学宫还定期举行讲演、讨论、辩论之类的学术交流会。稷下学宫的先生还纷纷著书立说,著作颇丰,例如《管子》《荀子》等三百余篇,分属儒、道、阴阳、法诸家.稷下学宫培育出了淳于髡、邹衍、荀子等一大批集大成式的学派代表人物和思想家,为战国思想学术的发展作出了无与伦比的贡献。

——摘编自王志民《世界教育史上的双子星曜》

(1)根据材料并结合所学知识概括雅典学园与稷下学宫在办学方面的异同点。

(2)根据材料并结合所学知识分析二者共同的历史价值

材料:兴盛于战国的百家争鸣导致了古代中国思想界认识领域的全面活跃,为民族的进步与发展提供了一种特有的、全新的思维模式。在争鸣中形成的儒、墨、法、道等学派,影响了后来整个封建社会的政治思想体系和社会生活。直到近代西方思想传入中国之前,这些学派的思想一直为后来者所继承。……为了给统治阶级提供改革方案,寻求出路,百家争鸣的思想家纷纷用现实主义、人文主义的眼光,深入探究各种政治原理,并将思维的角度置于天人关系、人与人的关系等方面,这标志着人类精神的觉醒。

——摘编自杨俊明《百家争鸣与古代中国人类精神的觉醒》

(1)根据材料并结合所学知识,指出战国时期儒、墨、法、道学派的代表人物以及各学派的核心思想。

(2)根据材料并结合所学知识,说明百家争鸣的意义。

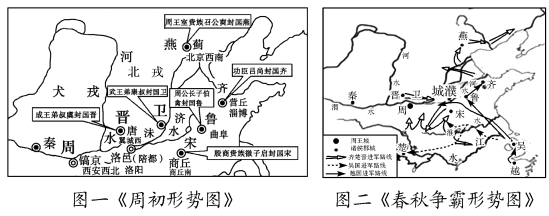

材料一

材料二

材料三 春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说、发表意见,并互相辩论,形成了“百家争鸣”的繁荣局面。

(1)观察材料一中的地图,图一主要体现了我国古代的什么政治制度?图二反映出当时社会出现了什么现象?这一现象的出现产生了什么历史影响?

(2)依据材料二中图三和图四说明当时我国农业生产领域出现了什么新现象?

(3)结合秦汉两朝的相关史实,说明“百家争鸣”对后世所产生的社会影响。

材料一 东周社会经历了巨大的变化……从这时起,中国哲学便将兴趣集中在对社会性和政治性的人的考察之上了。这是一种压倒一切的“人道主义”或曰“社会性的”思路,因为它着重的是社会而非个人。很难解释为什么中国思想是向这个方向发展。也许在一种巨大的单一文化格局下,东周列强纷争形成的无政府状态,使中国人感到政治和社会问题格外突出和迫切吧。……我们惊奇地发现,中国这一思想繁荣的时代与古希腊的苏格拉底时代几乎是同时产生的。

——摘编自费正清《中国:传统与变迁》

材料二 苏格拉底(公元前469—前399年)是开创希腊哲学研究新方向的划时代的思想家。他针对雅典社会世风日下、道德於丧的现象,认为放弃对人自身的探讨而去研究自然是愚蠢的,是不守本分。所以他的哲学追求便集中在认识人自己上。他提出的命题围绕人的精神修养,比如什么是幸福、美德、真理、正义等等,其中所贯穿的一个最严肃的主题就是说人们不要专注于对身外之物的追求,而应去改造自己的灵魂,追求真理和智慧,成为道德完善的、真正的人。从此,希腊哲学开始迈向一个新的高峰。

——据周启迪《世界上古史》等整编

请回答:

(1)结合所学知识,概括东周时期中国思想繁荣的表现。根据材料一,概括这一时期思想家开展哲学思想探讨的政治背景。

(2)根据材料二,归纳苏格拉底哲学思想的特点,并结合所学知识,分析其历史作用。

(3)综上,你获得了怎样的认识?