| A.强调人在探求理时的主体性 | B.否定了传统儒学的正统地位 |

| C.适应了商品经济发展的需要 | D.反对儒家思想对人性的束缚 |

| A."罢黜百家,独尊儒术" | B."三教合归儒" |

| C."存天理.灭人欲" | D."致良知" |

| A.重建儒家正统的艰难 | B.宋儒重建儒家信仰的文化自觉 |

| C.社会道德环境的恶劣 | D.儒家批判佛道思想的文明交融 |

人民群众是历史的创造者,杰出人物则对社会发展起重大作用。请从以下人物中任选两个人物:

老子、苏格拉底、董仲舒、瓦特、蔡伦、李白、魏源、毕昇、朱熹、爱因斯坦、王阳明、康有为、爱迪生、梅兰芳、严复。

结合所学知识,概括一个主题并简要说明。(要求:主题明确、史论结合、逻辑严密。)

| A.对程朱理学的否定 | B.儒学危机的出现 |

| C.新社会条件下儒学的新发展 | D.宋明理学内部的分歧 |

材料一 孔子极力倡导仁人君子之道。从理想人格的意义讲,孔子所谓的仁人君子不仅应关切个人自我道德品格修养,具备忠信、孝悌、克己、礼让、好学、知勇、仁恕等诸美德,而且更应怀抱经世济民的情怀,“老者安之,朋友信之,少者怀之”,“修己以安人”,“修己以安百姓”。

——林存光《孔子新论》

材料二 汉武帝时期,儒学确立了独尊地位,呈现繁盛之势。魏晋南北朝时,中国本土宗教道教在民间广为传播,外来宗教佛教在中国盛行,儒学自身也开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展。隋唐时期,儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论;在此基础上,唐朝统治者整体而言,奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇。面对佛教和道教的发展,儒学的正统地位也受到挑战,唐中期的韩愈率先提出复兴儒学,用儒学的天命论和封建纲常来反对佛教的观点,巩固儒学主流思想的统治地位。

材料三 唐代实行三教并行政策。统治者从政治需要出发,利用儒家君臣父子之义来巩固统治,也用佛道来安定社会,缓和矛盾……到了宋代,理学兴起,儒家思想发展到了一个新阶段,佛道的影响也随之减弱。理学家提出“理”是宇宙万物的本原,理学以儒家的礼法、伦理思想为核心,吸收佛道思想中的精粹,形成了析理精微、论证明确的哲学体系。理学家以儒家“圣人”为最高境界,充分肯定人的现实生活、道德精神的意义;他们摒弃佛道所宣扬的彼岸世界,不相信灵魂不灭、轮回转世之说,而力求在现实世界中实现崇高的理想。

——摘编自马克垚《世界文明史》

(1)材料一中,孔子心目中的“仁人君子”应具备怎样的品德?并结合所学指出孔子提出这一主张的实质。

(2)依据材料二简要概括从汉至唐推动儒学地位变化的原因。

(3)依据材料并结合所学知识,说明“到了宋代,理学兴起,儒家思想发展到了一个新阶段”。

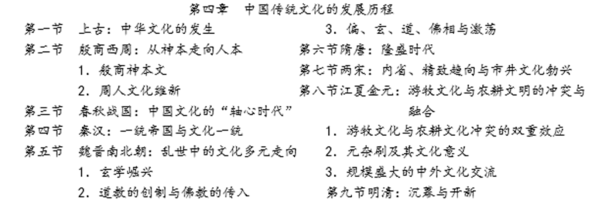

材料 下面是张岱年、方克立主编《中国文化概论》一书的目录摘编。

——据《中国文化概论》整理

(1)根据材料并结合所学,简要阐述作者以“一统帝国与文化一统”作为“第四节秦汉”子目标题的理由。

(2)在目录“两宋、明清”中任选一节,根据材料并结合所学完成其子目的编写并简要阐述你的编写理由。

材料 王艮,江苏泰州人,人称心斋先生,泰州学派创始人。三十七岁时拜王守仁为师,入学王门之后,他“时时不满其师说”,指出“圣人之道”就是“百姓日用”,如果不能保障百姓的物质生活需要,使他们丧失生存权利那就不是“圣人之学”。王艮用“愚夫俗子”的“日用之学”去取代经生文士的正宗儒学,力图创立士、农、工、商的“人人共明共同之学”。在《王道论》中王艮提出“天下治天下”,就是让天下人治理天下。李贽称王艮“非名教之所能羁络”,是为真英雄。晚年在泰州讲学时,四面八方的学者以及佣工、樵夫、农民、商人等普通平民百姓,纷纷入门拜师,门徒日众。《明史》载:王守仁“弟子遍天下,率都爵位有气势,艮以布衣抗其间,声名反出诸弟子之上”。

——摘编自白寿彝主编的《中国通史》等

根据材料,概括王艮的思想主张,并结合所学予以简要评价。

| 时期 | 思想家及出生地 | 历史地位或主张 |

| 春秋 | 孔子(鲁国人,今山东) | 儒家创始人,“至圣先师” |

| 战国 | 孟子(邹国人,今山东) | “亚圣” |

| 西汉 | 董仲舒(广川,今河北) | “汉代孔子” |

| 唐代 | 韩愈(河南河阳) | 古文运动先驱,开理学之先声 |

| 南宋 | 朱熹(福建尤溪) | 理学集大成者 |

| 明朝中期 | 王阳明(浙江余姚) | 心学集大成者 |

| 明清之际 | 李贽(福建泉州) | 早期启蒙思想家 |

| 顾炎武(江苏昆山) |

10 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一“未有天地之先,毕竟是先有此理。……宇宙之间,一理而已,天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性。……天理流行,触处皆是:暑往寒来,川流山峙,父子有亲,君臣有义之类,无非这理。……天理,只是仁、义、礼、智之总名,仁、义、礼、智便是天理之件数。”

——《朱子语类》

材料二“先生(王阳明)游南镇,一友指岩中花树问曰:‘天外无心外之物,如此花树,在深山中,自开自落,于我心亦何相关?’先生云:‘尔未看此花时,此花与尔心同归于寂。尔来看此花时,则此花颜色,一时明白起来,便知此花,不在尔的心外。’如此知一切可见不可见的事物,都在心中,便知心量之广大无边,放之则弥六合,退之则藏于密。”

——《传习录》

材料三“心学”是一种高扬“心”亦即人的主体性的主观唯心主义的哲学。作为理学家,王阳明与朱熹同样以建立伦理学主体性的本体论为目标,同样鼓吹“明天理去人欲”。然而,朱子与王阳明的思维走向却大不一样:程朱以“理”为本体,充分肯定“理”的客观性和人理性认识客观的“理”的可能性。但是,“理”哲学更多地突出了超感性现实的先验规范,而没有给人以应有的地位。对于它来说,人是受外部的天理或自身的人欲支配的客体,而不是具有自主性、能动性的主体。而“心”哲学则以心为主体,从而导出了人的主体性这一主调。

——冯天瑜《中华文化史》

(1)依据材料一,概括朱熹的主要观点。

(2)依据材料二,概括王阳明的主要观点。

(3)依据材料三,并结合所学知识,分析朱熹理学与王阳明心学的异同。