1 . 阅读材料,完成下列要求

材料一:道德家们将中国声消苗绘为一个大家庭,他们的家庭价值观念延伸到社会领域,像朝廷一样,中国的家庭也是等级森严。父权至上和专断独裁的,父亲是一家之主,并且将家庭的领导地位传给长子,国家将对祖先的崇敬作为儒家礼教的内容加以推广,子女的孝道是家庭价值的基石。中国家庭的社会,据推测,已扩展成一个父系血缘群体,如宗族,在家庭内部,儒家的道德标准是妇女要服从男子的权威。中国的父母们重男轻女,女孩被家庭看作社会和经济的负担。明清两朝,加在女性身上的父权权威大概比中国任何时期都要严厉。

——摘编自(美)杰里·本特利·赫伯特·齐格勒《新全球史》

材料二:在14世纪末24世纪初,近代学校的创办实际上表明政府已经取代家庭承担教育的责任.因此,当国家干涉家庭关系时,家族社会的政治支撑也就土崩瓦解了.在晚清和早期共和时代的新法典中,已承认个人不可剥夺的权利.男女平等.妇女的财产继承权等.外国商品的涌入和1895年以后外国人在中国设厂生产方面享有特权,给国内手工业和农业经济带来了灾难性的影响.被剥夺饭碗的手工业者和农民离开家乡进城谋生,同时也摆脱了家族和家庭对他们的控制,旧的家庭关系瓦解了

——摘编自徐中约《中国近代史》

(1)据材料一概括指出中国古代家庭关系的基本特征。结合所学知识,试析为什么明清两朝“加在女性身上的父权权威大概比中国任何时期都要严厉”?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出导致晚清家族社会土崩瓦解的主要因素。

(3)近代家族关系的变化折射出中国现代化模式的什么特点?

材料一“内圣外王”一词,最早见于道家著作《庄子·天下篇》:“是故内圣外王之道,暗而不明,郁而不发”,虽然内圣外王是由道家最先提出来的,但是儒家却将它进一步阐释,作为自己的奋斗目标和人生理想,对后世产生了深远的影响……儒家思想是一种积极入世的思想。“内圣”是指个人通过提高自身的心性修养而达到的一种高尚境界或者说是理想的境界;“外王”是指个人把这种高尚的心性修养推广到自身以外的社会领域,用这种高尚的心性修养来治国安民。儒家在其历史嬗变过程中……“内圣”和“外王”在不同的时期,其侧重点也不尽相同的。

——摘编自张立阳《儒家内圣外王的思想的内涵及其当代意义》

材料二 儒家的“内圣外王”体现了个人与社会、自我价值与社会价值的高度统一。儒家很重视人的社会本性,荀子说:“人生不能无群。”马克思也曾经说过:人无非是一切社会关系的总和。……“内圣外王”的理想人格,是建立在个人与社会关系的基础上。每个人都想实现自我价值,然而这个自我价值必须与社会价值相统一,在这种情况下,当自我价值转化为社会价值时,才是有意义的,才可以说是自我价值的实现……儒家“内圣外王”道德与政治的统一。儒家思想是一种伦理道德思想,又注重对民众的教化,那么怎么才能达到最好的效果呢?这就要将这种道德思想与国家政治相结合。才能把这种道德思想落实到现实之中。这种道德与政治的统一最好的例子就表现在儒家的“修身、齐家、治国、平天下”的观点上。孟子说:“其身正而天下归之。”离娄认为个人修养只有达到一定的程度才有资格治理国家……内圣外王思想作为儒家的核心思想之一,是中华民族的宝贵思想财富……通过内圣外王我们能够感受到一种自强不息、积极有为的精神。这种精神是我们整个中华民族的精神…

——摘编自张立阳《儒家内圣外王的思想的内涵及其当代意义》

材料三 在东西方文化中,“内圣外王”与“哲学王”是两个绕不开的概念。二者发轫早,源流长,影响深远。“哲学王”是柏拉图政治思想中的核心观念,也是柏拉图一生的信念。由“哲学王”统治的“理想国”这一乌托邦愿景,影响一代又一代西方思想家,亚里斯多德较乃师更为现实,但是也没有绕过“哲学王”……谁可以“内圣外王”,谁能成为“哲学王”?柏拉图将除去哲人、知识阶层以外的阶级排除在权利中心以外,认为“哲人”是少有的,只有具有伟器的人方可为之,毫无疑问,这是精英主义。由精英统治“庸众”。东方则不然,孟子认为,“人皆可以成尧舜”,无所谓贤或者不肖,是不为非不能,不仅告诉你可以成为智慧人,而且告诉你方法,比如慎独修身。所以东方无所谓精英,只有士大夫,不是坐而论道脱离群众,而是引导群众,发智明德,使努力向学,大家一齐动手,最终天下大同…

——摘编自《联合参谋学院》

(1)根据材料一的观点,联系所学知识,指出宋明理学与明清儒学是怎样表现“内圣外王”的。

(2)根据材料二材料三联系所学知识,概括“内圣外王”思想的特点与柏拉图的主要贡献。

(3)根据上述材料联系所学知识回答“内圣外王”思想与“哲学王”思想产生的历史条件。

材料一 明清时期,白银货币化在整个社会全面铺开,孕育了资本主义萌芽的同时也在基层民众中浇灌出以奢侈和时髦为导向的欲望之花。对“人欲”的肯定成为这个时代精神最突出的标志。庶族地主和富裕农民的心声体现在士大夫们“农商皆本”的舆论中,李贽对程朱理学大加鞭挞,称“穿衣吃饭,即是人伦物理”。通过对人之私欲的肯定,明朝人否定了皇帝一己之私的所谓天理之公。以黄宗羲为代表的文化反思派对君主进行了最严厉的批判,提倡君臣平等,主张限制君权。

——摘编自李宪堂《明清思想的背景、线索与问题》

(1)根据材料一,概括明清思想家的基本主张,并结合所学知识分析其出现的原因。

材料二 明清之交,顾炎武、黄宗羲痛心之余,对中国的文化,包括政治制度与思想方式,均有深刻的探讨;其破陈立新的精神对嘉靖、万历以来的文化风气有传承,但也有批判;这种精神,堪称中国近古以来的一段启蒙精神。如果没有清廷严酷的成权压制,斩断了这样的反思检讨与创新尝试,中国文化后来的演变,或未必再有三百年的僵化。

——许倬云《万古江河》

(2)综合上述材料并结合所学知识,简要评价明清之际思想领域的变化。

4 . 阅读下列材料,回答问题

材料一儒学自16世纪始大规模西传入欧,到17、18世纪在欧洲掀起了“中国文化热”,在宗教、哲学领域,欧洲的启蒙思想家们从孔子的“天道自然观”中找到了中国存在原始自然信仰的证据,他们认为,这种信仰不是天神论,而是“自然的道理”,并据此来批判被他称为“理性之大敌”、“文明之恶棍”的基督教神学。在道德伦理、政治制度方面,儒学的突出特征是侧重于道德伦理,并使之与社会政治相结合,以达到国家的“仁政德治”。伏尔泰对此无比推崇,百科全书派代表霍尔巴赫也呼吁“欧洲政府非学中国不可”,他们借此反对旧道德,期许建立新的社会秩序。

而此时,中国明清之际的启蒙思想家们也在积极地从先秦儒学中汲取营养。黄宗羲指出,“古者以天下为主君为客,凡君之所毕世经营者,为天下也”,得出“为天下之害者,君而已矣”的结论,这是对孟子“民贵君轻”民本思想的重新阐发;王夫之则对维护君主专制的宋明理学给予坚决批判,他认为“人欲”不能抹杀,“天地之产,皆有所用,饮食男女,皆有所负”,这是对先秦儒家“性也,天之就也”的“人性天就论”思想的重新焕发。

材料二17、18世纪中西方社会均处于较剧烈的变动之中,生产力发展的张力鼓动着先进的阶级或阶层要突破传统政治的失败和官方哲学的愚昧,因此,中国和欧洲的启蒙思想家们取用儒学精蕴的社会基础存有某种相似性。……二者都具有开启民智的启蒙功能……

——以上均摘编自谈家胜:《17、18世纪中西启蒙思想家取用儒学精蕴及其影响之比较》

(1)根据材料一,指出17、18世纪中国和欧洲的启蒙思想家借助儒家思想进行现实批判时所利用的理论和批判的对象上有何不同之处。

(2)结合材料二和所学知识,分析上述批判出现的相似社会基础和各自产生的积极影响。

5 . 【技巧演练3】阅读材料,完成下列要求。

材料今于国史,若细心留其动态,则有一至可注意之事项,即我民族文化常于“和平”中得进展是也。一民族一国家历史之演进,有其生力焉,亦有其病态焉。生力者,即其民族与国家历史所推进之根本动力也。病态者,即其历史演进途中所时时不免遭遇之顿挫与波折也。人类历史之演进,常如曲线形之波浪,而不能成一直线以前向。若以两民族两国家之历史相比并观,则常见此时或彼升而我降,他时彼降而我升。只横切一点论之,万难得其真相。

——摘编自钱穆《国史大纲》

结合材料与所学中国史相关知识,围绕“人类历史之演进”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

6 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一“天地之间,有理有气。理也者,形而上之道也,生物之本也。气也者,形而下之器也,生物之具也。是以人物之生,必禀此理,然后有性。必禀此气,然后有形。其性其形,虽不外乎一身,然其道器之间,分际甚明,不可乱也。”

君臣父子,定位不易,事之常也;君令臣行,父传子继,道之经也。夫天下之事,莫不有理。为君臣者有君臣之理,为父子者有父子之理,为夫妇、为兄弟,为朋友,以至于出入起居,应事接物之际,亦莫不各有理焉。

——摘编自朱熹《朱子大全》等

材料二清初之儒,皆讲“致用”,所谓“经世之务”是也。(黄)宗羲以史学为根柢,故言之尤辨。其最有影响于近代思想者,则《明夷待访录》也。使天下之人,不敢自私,以我之大私为天下之大公…...吾谓有法治而后有人治。此等论调,由今日观之,固甚普通甚肤浅,然在二百六七十年前,则真极大胆之创论也。故顾炎武见之而叹,谓“三代之治可复”?尔后此梁启超、谭嗣同辈倡民权共和之说,则将其书节钞印数万本,秘密散布,于晚清思想之骤变,极有力焉。

——梁启超《清代学术概论》

(1)根据材料一,结合所学知识,概括朱熹理学思想的核心内容及其实质。

(2)材料二中梁启超所说的“此等论调“指的是什么?

(3)根据以上材料并结合所学知识,指出清初儒学产生与宋代理学形成的不同原因。

7 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一儒学自16世纪始大规模西传入欧,到17、18世纪在欧洲掀起了“中国文化热在宗教、哲学领域,欧洲的启蒙思想家们从孔子的“天追自然观”中找到了中国存在原始自然信仰的证据,他们认为,这种信仰不是天神论,而是“自然的道理”,并据此来批判被他称为“理性之大敌”、“文明之恶棍”的基督教神学《在道德伦理、政治制度方面,儒学的突出特征是倒重于道德伦理,并使之与社会政治相结合,以达到国家的“仁政德治”。伏尔泰对此无比推崇,百科全书派代表霍尔巴赫也呼吁“欧洲政府非学中国不可”,他们借此反对旧道德,期许建立新的社会秩序。而此时,中国明清之际的启蒙思想家们也在积极地从先秦儒学中汲取营养。黄宗羲指出,“古者以天下为主君为客,凡君之所毕世经营者,为天下也”,得出“为天下之害者,君而已矣”的结论,这是对孟子“民贵君轻”民本思想的重新阐发;王夫之则对维护君主专制的宋明理学给予坚决批判,他认为“人欲”不能扳杀,“天地之产,皆有所用,饮食男女,皆有所负”,这是对先秦儒家“性也,天之就也”(《孟子•解蔽》)的“人性天就论”思想的重新焕发。

(1)根据材料一,指出17、18世纪中国和欧洲的启蒙思想家借助儒家思想进行现实批判的不同之处。结合材料二和所学知识,分析上述批判出现的相似社会基础。

材料二17、18世纪中西方社会均处于较剧烈的变动之中,生产力发展的张力鼓动着先进的阶级或阶层要突破传统政治的鹿败和官方哲学的愚昧,因此,中国和欧洲的启蒙思想家们取用儒学精蕴的社会基础存有某种相似性。但因二者的现实环境却存在着根本区别,欧洲正处于新旧思想,新旧力量激烈交锋的状态,而中国社会经济、政治并未发生根本变化,这就注定了二者产生的影响迥然不同,儒家学说在启蒙运动中产生了推波助澜的作用,进而促进了欧洲社会的巨大变革,而中国的启蒙活动却未能形成一种推动社会进步的择有力的思想运动。

——以上均摘编自谈家胜:《17、18世纪中西启蒙思想家取用儒学精蕴及其影响之比较》

(2)根据材料二并结合所学知识,分析导致17、18世纪中国和欧洲的启蒙思想家对现实进行批判产生影响迥异的历史原因。

材料一战国时期,士成为知识分子的代称。此时的“士”已与出身无关,他们可能来自贵族,也可能起于微贱,其共同的身份标志仅仅是知识、智慧和才能。战国以前的士受“六艺”教育,文武并重,如射、御都带有军事训练性质,而战国时期的士基本以学习文化典籍为主,是比较单纯的文士。这些文士已经脱离了分封制和等级制的束缚,能够自由流动。……很多国家出现了“布衣卿相”,国君礼贤下士,并不计较出身。于是士的社会地位同以前相比更加显赫,他们奔走于各国,成为各国官僚队伍的后备队。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二在外国侵略和国内动乱等重大问题迫在眉睫时,士人感觉到有义务对社会和政治的稳定贡献一份力量。即使是专研汉学的学者也放弃了传统的不问世事的态度,所有晚清士人都坚信,在公共事务上他们有着不可缺少的作用。士人对研究的领域和方法有广泛的兴趣,例如:政治家曾国藩试图把汉学、宋学和格物致用,融合成一个无所不包的基本学识,即礼学,以反映儒家“礼”的概念。康有为从理学研究转向今文学,再转向西方政治改革著作研究。

——摘编自徐中约《中国近代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出战国时期士阶层的变化及其变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清末士人阶层的社会贡献,并对其进行简要评价。

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料

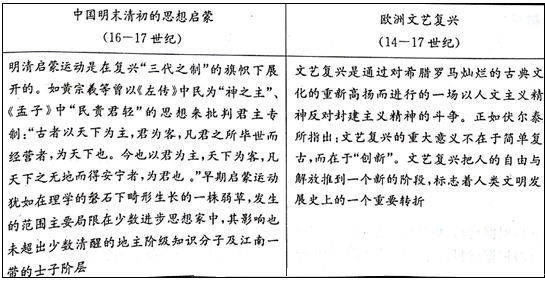

——摘编自刘念慈《试析中国早期启蒙运动与欧洲文艺复兴运动的异同》

上表为中国明末清初的思想启蒙与欧洲文艺复兴的对比表。从表中提取相互关联的中外历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,中外关联,史论结合)

材料 学在很长一段时间是被批判的。上世纪80年代,我们对儒学的态度开始有了一些改变,但基本上还是持一种批判、否定的态度。1988年,在儒学国际会议上,余英时先生说,儒学现在是一个游魂,东游西荡,没有一个附着的制度和实体。林毓生教授认为,儒学是一个封闭、一元的思想体系,现在已经陷入了“民主“科学”的困境,很难摆脱出来。我们国内的学者也提出了对儒学的一个全面批判。这么多年过去了,应该说现在儒学的复兴已经成为一个客观存在的事实,比如说很多地方都竖起了孔子像,有人说这是对儒学的一种认可。还有全球现在有400多所孔子学院以及当前的“国学热”。

——摘编自吴光《当代儒学发展的新方向》

评述材料中关于儒学思想发展的观点。(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合。)