材料一 一个公民的政治自由是一种心境的平安状态。这种心境的平安状态是从人人都认为他本人是安全的这个看法产生的。要享有这种自由,就必须建立一种政府。在它的统治下一个公民不惧怕另一个公民。

——孟德斯鸠《论法的精神》

(1)据材料一,概括孟德斯鸠“政治自由”的含义。为此他对国家权力的构建提出了怎样的设想?

材料二 国者何?积民而成也。国政者何?民自治其事也。爱国者何?民自爱其身也。故民权兴则国权立,民权灭则国权亡。爱国必自兴民权始。

——梁启超《爱国论》

(2)根据材料二,概括梁启超的核心思想,结合所学知识分析其思想产生的时代背景。

材料三 分明挂了共和招牌,而国会议员居然大声疾呼,定要尊重孔教……这腐旧思想布满中国,所以我们要诚心巩固共和国体,非将这班反对共和的伦理文学等等旧思想,完全洗刷得干干净净不可。

——1919 年5 月1 日《新青年》3 卷3 号

(3)据材料三结合所学知识回答为什么陈独秀说“尊重孔教”是腐朽思想?为反对“尊重孔教”,陈独秀为代表的先进的中国人掀起了什么运动?这场运动的核心内容是什么?

(4)综上,谈谈上述思想在人类历史进程中有何共同作用?

材料一 社会契约思想是经历了中世纪漫长的反专制、反宗教愚昧,提倡人性、争取个性解放的文艺复兴运动和追求信仰自由的宗教改革运动,以及反封建专制、要求建立政治自由的启蒙运动的浪潮中逐渐催生、渐次发展起来的。……从此,对人类智慧的信仰代替了对上帝的信仰,公民的概念取代了臣民的概念,自由契约观念取代了人身依附观念。这些观念重新肯定了人的价值和尊严,其实质是对人本身的关注,人的生命、安全、财富、自由与平等。

——杨国栋《社会契约理论的历史回溯、思想评价及宪政意蕴》

(1)据材料一,概括指出社会契约思想产生的历史背景及其价值。

材料二 社会契约绝不是要消除自然的平等状态,相反,它是用道德和法律上的平等代替了自然状态所加之于人类身体上的不平等;这样,不管人类在力量与智力上是如何的不平等,人类也可以凭借契约和权利来实现平等的状态。

——卢梭《社会契约论》

(2)据材料二,指出社会契约论的核心思想。

材料三 在社会契约论看来,国家只不过是一种政府与人民之间的契约,契约确立了作为统治者的政府和被统治者的人民的权利与义务关系。这种契约的成文形式就是宪法。……现代宪法的一个核心特征就是同时强调对政府权力的限制。现代宪法对个人权利的保障体现了社会契约论的精神,从某种意义上说,宪法实际上是政府与人民之间订立的一项契约。因为一个合法的政治社会应基于人民的同意,这种同意应在人们为建立政府而达成的社会契约中反映出来。

——蒋永甫《现代国家构建:社会契约的维度》

(3)据材料三,指出社会契约精神在现代国家建构中是如何体现的?综上,谈谈契约精神和社会进步的关系。

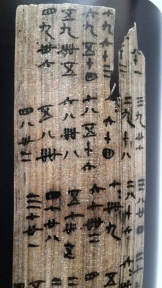

材料一 竹简木牍2002年,考古学家在我国湘西里耶古城遗址发掘出土了(甲)3万多枚秦简牍,主要是官署文书。文书格式由年月日、地名、职官、事件及办理时刻构成,内容包括政令、各级政府之间的往来公文、司法文书、吏员簿、物资登记及转运书等。(乙)简牍的时间是公元前222年至前210年。(丙)书写字体和楚国字体风格相距甚远。如图为我国发行的《里耶秦简》邮票。(丁)图中秦简内容为“乘法九九口诀”。

有的同学结合材料和所学,得出了如下的结论:

(1)请指出材料与结论对应准确的序号。如果要使其他序号的材料和结论准确对应,应该补充怎样的材料或者对结论进行怎样的修改?

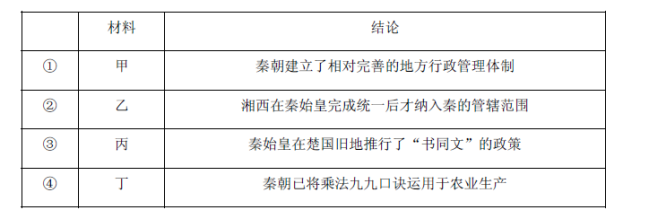

材料二 史料对比

(2)材料中的两位思想家最主要的共同之处是什么?分别简析这两种思想的作用?

材料三 史料分析清末创刊的《北京醒世画报》记录了宣统元年间的北京民众生活。其中,一则报道述评:“汪姓少妇时常与他(她)男人讲平权自由,前两天该妇人晚上出去没回家。他(她)男人一问他,他(她)反炸啦,说现在时代平权自由,我不能受你压制,我爱怎么就怎么,你管不了。男人反驳她(她),这叫野蛮不要脸,那能算自由吗?”此外,诸如反对女子公开抛头露面、斥责主家虐使婢女、同情女子外出摆摊补贴家用等均有报道。

(3)结合时代背景,谈谈你对材料所述社会现象的认识?

材料一 在中世纪,人类意识一直是在一层共同的纱幕之下,处于睡眠或者半醒状态。在意大利,这层纱幕最先烟消云散。十三世纪末,意大利开始充满具有个性的人物,人成了精神的个体,并且也这样来认识自己。当这种对于个人发展的推动力量和一种掌握当时一切文化要素的特性结合起来时,于是就产生了意大利所独有的“多才多艺的人”——全才。

——摘编自布克哈特《意大利文艺复兴时的文化》

材料二 在教权与王权的斗争中,天主教会确立了其在精神和信仰方面的权威地位,而随着民族意识的强化,各地区都强烈要求教会民族化、世俗化。1517年马丁·路德写出《关于赎罪券的95条论纲》,在论纲中提出“信仰得救”理论,个人可以通过阅读《圣经》和上帝直接对话,个人理解是支配自身行为的唯一指南。《论纲》得到了普通民众的支持。他坚持主张由国家掌握宗教领导权,得到部分诸侯和世俗统治者的认同。

——摘编自武寅主编《简明世界历史读本》

材料三 社会契约绝不是要消除自然的平等状态,相反,它是用道德和法律上的平等代替了自然状态所加之于人类身体上的不平等;这样,不管人类在力量与智力上是如何的不平等,人类也可以凭借契约和权利来实现平等的状态。

——卢梭《社会契约论》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括文艺复兴时期“人类意识”觉醒的表现。结合所学知识,分析导致纱幕在意大利消散的文化因素。

(2)结合所学知识,指出马丁·路德受到广泛支持的经济和政治背景。据材料二,分析马丁·路德思想的进步之处。

(3)据材料三,归纳启蒙思想家的观点。请你谈谈启蒙运动时期人文精神发展所起到的作用。

材料一 中世纪时的欧洲,很多人认为世界是一片广阔的陆地,尽头是万丈深渊。虽然……他们知道在遥远的东方,有一个神秘的国度中国,但中国和欧洲之间的交通非常困难,很少有人到过中国,也很少有中国人去过欧洲。

材料二 17—18世纪,中国古代的主要经典和儒家学说,通过传教士的介绍、研究,在欧洲知识界和上层社会得到了流传和宣扬,成为伏尔泰等启蒙运动者汲取精神力量的源泉。……中国历史上传统的仁君统治和政治大一统的思想,更是主张开明君主专制的启蒙思想家反对欧洲王权所追求的社会楷模。……(启蒙思想家)霍尔巴赫说:“中国是世界上唯一的将政治和伦理道德相结合的国家。

——沈福伟《中西文化交流史》

材料三 19世纪末20世纪初,中国(知识界)对外国作品的兴趣从纯科技转向制度和政治方面。……对自然科学和应用科学的热情向社会科学和人文科学转移。新的着重点对以后几年中国的政治和社会发展起着重大影响。

——费自清、刘广京《剑桥中国晚清史》

(1)材料一描述的世界东西方相互隔绝的局面被打破的标志性事件是什么?具有什么重要的世界意义?

(2)根据材料二,指出西方启蒙思想家汲取中国文化的主要内容。这对他们的政治主张产生了什么影响?

(3)根据材料三指出,中国知识界在学习西方文化过程中关注的重点有何变化?“新的着重点”的核心内容是什么?从社会政治、思想、文化方面各举一例说明这种“新的着重点”对中国历史发展产生的重大影响。

(4)综上,简要谈谈你对世界人类文明发展的认识。

(1)根据材料,概括各个时期中国和西欧国家思想发展史的历史特征。

(2)结合所学知识,指出孔子和苏格拉底思想的共同点,分析②时期中西方思想文化政策在目的和影响上的相似性。

(3)据材料概括李贽和马丁·路德的思想主张。结合所学知识分析④时期中西方思想家思想主张产生的原因有何相似点。

(4)综上,谈谈你对中西方思想发展演变的认识。

7 . 历史学是历史与现实的对话,阅读下列材料,回答问题。

材料一 《春秋》是我国现存最早的编年体史书,记载了鲁国及各诸侯国二百余年的历史,内容以诸侯、大夫的政治、军事活动为主。

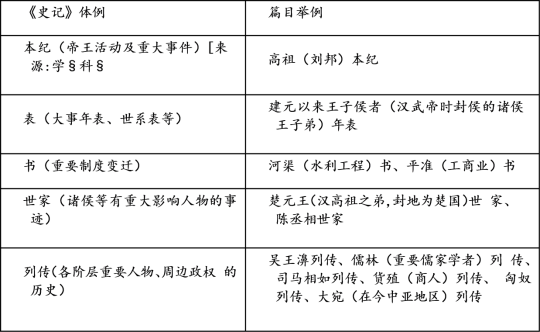

《史记》成书于西汉,是我国第一部纪传体通史,包括十二本纪、十表、八书、三十世家、七十列传,记载了上古至汉武帝时期的历史。

(1)比较《史记》与《春秋》的不同之处。从“篇目举例”中任选一则,简述其反映的西汉社会状况。

材料二 在欧洲19世纪被誉为“历史学的世纪”,历史研究发生了很大变化。越来越多的学者认为,自然界的规律适用于人类社会,自然科学的研究方法适用于历史研究。历史研究应该以回忆录、日记、外交报告等原始文献为材料,通过科学的解释方法,寻求人类社会进步的规律。法国大革命和拿破仑战争引起欧洲史学界的普遍关注,成为史学研究的重点之一。很多

史学家批判拿破仑对各国的侵略,认为历史是体现民族特性的标志。各国相继整理出版自己民族的大型史料集,编纂各自的国家通史。普鲁士的《民族历史评论》发刊词说,历史“比任何学科都有助于全体德国人民的统一”。历史研究的主要对象仍然是社会上层,但包括工人在内的社会下层的历史也逐渐受到关注。1850年,斯坦因的《1789年至今的法国工人运动史》和恩格斯的《德国农民战争》问世,恩格斯指出:“一切重要历史事件的终极原因和伟大动力是社会的经济发展,是生产方式和交换方式的改变,是由此产生的社会之划分为不同的阶级,是这些阶级彼此之间的斗争。”

(2)根据材料二,概括19世纪欧洲历史学发展的特点。结合时代背景分析这些特点的成因。

材料三 史学者,学问之最博大而最切要者也,国民之明镜也,爱国心之源泉也。今日欧洲民族主义所以发达,列国所以日进文明,史学之功居其半焉。然则,但患其国之无兹学耳,苟其有之,则国民安有不团结,群治安有不进化者?

——梁启超《新史学》(1902年)

(3)材料三中梁启超认为新史学的特点与地位是什么?结合当时的政治环境,说明梁启超观点的主要目的。

(4)有学者认为,历史不仅是指过去的事实本身,也是指人们对往事的记录。谈谈你对这句话的理解。

8 . 阅读材料,回答问题

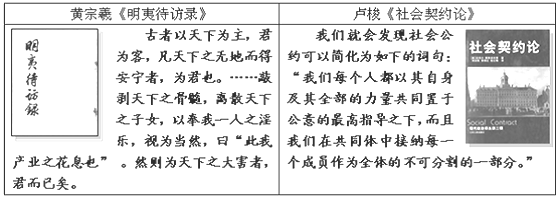

中国和西欧不同历史时期思想发展史

| 历史时期 | 中国 | 西欧国家 |

| ①公元前6世纪~公元前3世纪 | 春秋战国时期,百家争鸣局面出现,形成中国历史上的第一次思想解放潮流。 | 古希腊涌现出普罗泰格拉、苏格拉底等人文主义思想家,形成了欧洲历史上的思想解放潮流。 |

| ②公元前3世纪~公元15世纪 | 秦始皇:“焚书坑儒” 汉武帝:“罢黜百家,独尊儒术” 朱元璋:科举以朱熹等“传注为宗” | 公元4世纪末,罗马帝国规定:信奉基督教之外的异端为犯罪行为,反对教会就是反对帝国。 1231年天主教会设立宗教裁判所,对宗教异端进行侦查、审判和裁决。 |

| ③16世纪 | 李贽:“夫天生一人,自有一人之用,不待取给于孔子而后足也。若必待取足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人能被代表。” | 马丁.路德:“我不接受教皇的权威,我的良心之系于福音。”“每个人都是自己的牧师。” |

| ④18~19世纪 | 严复指出封建君主皆为“大盗窃国”,主张国家属于人民,王侯将相是人民的公仆 | 卢梭:“人民主权是至高无上的,必须有人们直接指使,不能被代表。” |

(1) 据材料,比较中国和西欧不同历史时期思想发展史,概括各个时期相同的历史特征。

(2) 根据材料概括“公元前3世纪~公元15世纪”中国和西方思想文化政策的相同点,结合所学知识,分析其在目的和影响上的相似性。

(3) 据材料概括李贽和马丁·路德的思想主张。结合所学知识分析18~19世纪中西方思想家思想主张产生的原因有何不同。

(4)综上,谈谈你对中西方思想发展演变的认识。

9 . 材料一 战国时期,士成为知识分子的代称。此时“士”已与出身无关,他们可能来自贵族,也可能起于微贱,其共同的身份标志仅仅是知识、智慧和才能。战国以前的士受“六艺”教育,文武并重,而战国时期的士基本以学习文化典籍为主,是比较单纯的文士。他们已经脱离了分封等级制的束缚,能够自由流动。……很多国家出现了“布衣卿相”,国君礼贤下士,并不计较出身。于是士的社会地位同以前相比更加显赫,奔走于各国,成为各国官僚队伍的后备队。

——张帆《中国古代简史》

(1)依据材料一并结合所学知识,概况战国时期士阶层的变化之处并分析其原因。

材料二 在外国侵略和国内动乱等重大问题迫在眉睫时,士人感觉到又义务对社会的稳定贡献一份力量。即使是专研汉学的学者也放弃了传统的不问世事的态度,所有晚清人士都坚信,在公共事务上他们有着不可缺少的作用。士人对研究的领域和方法有广泛的兴趣,例如:政治家曾国藩试图把汉学、宋学和格物致用,融合成一个无所不包的基本学识,即礼学,以反映儒家“礼”的概念。康有为从理学研究转向今文学,再转向西方政治改革著作研究。

——徐中约《中国近代史》

(2)根据材料二并结合所学知识,概述清末士人阶层的多领域探索。

材料三 法国波旁王朝视庶民如草芥,一些启蒙思想家“各奋于学文,各发为议论,以天赋之才为贵,不以人授之爵为贵,中下民之困顿,烛世间之情理”,于是爆发了法国大革命。

——高毅、徐前进《中国语境中的欧洲启蒙运动》

(3)依据材料三并结合所学知识,概括启蒙运动的主要思想主张及其社会影响。

(4)综上,谈谈你对知识分子的认识。

材料一 美国联邦党人当年设计政治制度的基本精神是什么呢?简单地说,就是两个字——“有衡”。政治制度的“有衡”包括两层含义:其一,不同权力之间的相互制衡;其二,不同利益之间的相互均衡。

——《论政治文明的内在灵魂》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明美国是如何实现政治制度的“有衡”的,确立这种“有衡”的目的是什么?

材料二 总的来说,美国的民主之所以能够做到“原则民主”与“程序民主”并重,主要就是因为它产生于对英法政治文化民主性精华的综合,这种综合并不容易:它是人们通过许许多多的“妥协”来完成的,而任何成功的妥协,都既需要足够的气度,也需要高超的技巧。

——《世界文明史》

(2)结合所学知识,谈谈你对材料二中美国民主“产生于对英法政治文化民主性精华的综合”这—论断的理解。

材料三 第十二条 中华人民共和国的国家政权属于人民。人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府。各级人民代表大会由人民用普选方法产生之。……

第十三条 中国人民政治协商会议为人民民主统一战线的组织形式。……普选的全国人民代表大会召开以前,由中国人民政治协商会议的全体会议执行全国人民代表大会的职权。……

——摘自1949年9月《中国人民政治协商会议共同纲领》

材料四 中华人民共和国是统一的多民族的国家。各民族一律平等。禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏各民族团结的行为。各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由,都有保持或者改革自己的风俗习惯的自由。各少数民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

——《中华人民共和国宪法)(1954年)

材料五 根据中华人民共和国宪法制定的《中华人民共和国民族区域自治法》,是实施宪法规定的民族区域自治制度的基本法律。1984年5月31日第六届全国人民代表大会第二次会议通过,2001年2月28日根据第九届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改(中华人民共和国民族区域自治法>的决定》修正通过。

(3)材料三、四、五主要体现了我国哪些民主政治制度?请结合所学知识指出这些制度得以确立的前提条件并概括现代中国政治制度的特点

材料六 在现代社会中,无论是哪一个统治阶级,只要实行民主政治,都普遍采取代议制的形式,只是具体方式有所不同。

(4)以英、美、中三国为例,分别阐述英国议会、美国国会和中国人民代表大会在国家政权体系中的地位。