材料一 唐代外商聚集之处,主要在广州、扬州及长安、洛阳。唐政府在广州设管理外贸的官员——市舶使,要求外国商船缴纳“舶脚”(关税),税率为输入货物之十分之三,宋代降为十分之一。宋初在广州、杭州、明州设外贸管理机构——市舶司,并修定管理对外贸易的“市舶条(法)”。南宋中期,有广、杭、明、泉、秀、温等州及江阴军七所市舶司。南宋政府还对有能力大幅增加关税收入的外商授予官职。

——摘编自侯家:《中国经济史》

材料二 1850年代以后,受内部变化与外力冲击的影响,重商的呼声开始一浪高过一浪。郑观应等早期改良派宣扬通商的重要性,把对外贸易看作振兴商务、发展国民经济的中心环节,重视金银货币外溢问题,因此要求政府实行关税保护政策,帮助国内出口商对外竞争。到戊戌前后,政府已认识到商务为富强要图,自由贸易思想占了上风。严复主张废除对外贸易中的垄断与限制,放弃国家干预,任其自由发展,只有这样才能促进国内民族工商业的发展。

——据肖绣文:《中国晚清重商思想与西方重商主义比较研究》等——摘编

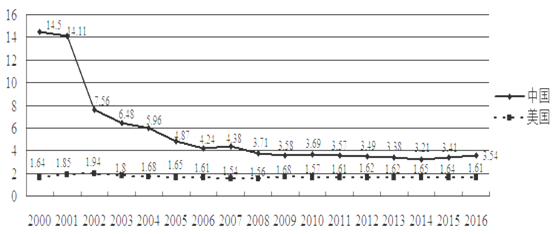

材料三 图为《中美关税(加权平均)税率变化趋势和比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代对外贸易的特点,并说明其积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清时期改良派关于对外贸易主张的变化,分析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,比较中美关税税率变化的特点。

材料一 中国一直以“天朝”自居,从来不把世界上的其它国家当作是国家……中英鸦片战争已经打两年了,道光帝居然问大臣这样的问题:英吉利到底在何方向?女王有无婚配?和俄罗斯是否接壤?与新疆有无旱路可通。可笑不?没有国家观念,又何来国旗一说?

“亚罗号事件”是第二次鸦片战争的导火索。这个事件起因就是“华船冒挂洋旗”,和国旗有关。1862年又发生了一起中英水兵斗殴事件。在交涉过程中,占尽便宜的英国人硬说船只没有挂国旗,不知道那是中国兵船,拒不负责。恭亲王奕䜣痛定思痛,考虑制定一面旗帜。在曾国藩的建议下,选定三角龙旗。但这并不是国旗,真正国旗的诞生,是在1888年。

当时参与过很多外交活动的李鸿章,深感“无旗可挂”的尴尬,于是奏请慈禧太后,选定四角龙旗。《北洋海军章程》中第一次在官方文件中出现了“国旗”这一概念。

——摘自冯玄一《中英水兵斗殴事件,逼出中国历史上第一面国旗》

(1)为什么在清朝前期没有国旗,哪些因素推动了清朝后期制定国旗?

材料二 1843年中国第一批被迫开放的通商口岸正式形成……到1894年通商口岸共有34个。甲午战争后,列强又通过一系列不平等条约增开通商口岸40余处……19世纪末清政府面临严重的经济危机,一些官僚认为自开一些口岸是增加财政收入的重要途径。自1898年到民国年间自开通商口岸达30多处(至此)可供外国人贸易的口岸达到110个。除极少数由于种种原因未能发展起来,绝大多数后来都发展成为我国的经济中心和主要城市。

——摘自《近代中国专题研究》

(2)依据材料二,概括通商口岸发展的趋势,分析通商口岸带来的主要影响。

材料三 鸦片战争时,中国人看到的仅是西方的坚船利炮,学西方仅是仿造船炮。魏源提出了学习西方军事和民用科学技术的主张,具有离经叛道的意味,时人认为这背离了“用夏变夷”的传统,而是“用夷变夏”。洋务派“中体西用”可以追溯到“师夷长技”。西技就是西方近代的自然科学和工艺技术。洋务派和早期改良派企图用西方科技思想来纠正和弥补儒家文化的不足。洋务派兴办近代工业,同时引入西方科学技术知识,形成第一次译介西学的高潮。到1895年,翻译西学书籍354种,大部分是科学技术书籍。西方科学技术的引进,冲击了儒家的传统价值观。

——摘编自张岱年等主编《中国文化概论》

(3)依据材料三和所学知识,简述晚清时期西方近代科学引入中国的背景、过程和影响。

材料四 郑观应在《盛世危言》中指出,中国“连地广矣,在南则与法之越南、英之缅甸交界,在西则与印度比邻,在东北、西北由东三省、内外蒙古迤逦而至新疆,以在与俄接壤,皆强邻也。”故强调加强边防之重要。另一位洋务家王韬提出对新疆地区移民实边,“以固我边陲。”他还在《言战》中提出“中国海疆,南北逶迤万有余里”,宜加强驻军,重视对海疆的防护。又在《宜索归澳门议》中提出,“首宜索还澳门一隅,归我管辖,画疆置守,设官治民,建炮台,戍兵卒,以固我边圉,用资屏蔽。”

——摘编自邹逸麟《论清一代关于疆土版图观念的嬗变》

(4)依据材料四,概括王韬、郑观应关于边疆问题的主要观点。结合所学知识,分析其观点产生的背景及影响。

| 时期 | 思想 |

| 1849—1862 | 影而上者中国也,以道胜;形而下者西人也,以器胜。 |

| 1862—1874 | 英国风俗醇……无论中土,外邦之风俗尚有如此者,吾见亦罕矣。 |

| 1874—1897 | (英国)国家有大事则集议于上下议院,必众论金同,然后举行。……政治之美,驶驳平可与中国上古比隆焉。 |

| A.提出了中体西用的观点 | B.坚持盲目自大的观念 |

| C.接受了自由平等的思想 | D.深受传统文化的影响 |

| A.思想理性化在艰难中前进 | B.学习西政已成为时代潮流 |

| C.士人仍视科举为终极目标 | D.报刊利于启民智挽救危亡 |

材料一 近代中国是一个外侵内腐、多灾多难的屈辱时代,也是爱国主义思想喷涌激发、大放异彩的光辉时代。从鸦片战争到五四运动,外国侵略者对中国发动过5次大的侵略战争,虽然每次都以中国的失败而告终,但每次都表现了中国人民的勇敢抗暴精神,中国人民从来没有屈服过。这样的格局决定了中国要战胜自己的对手,不但要与他们进行面对面的勇敢拼搏,而且要向他们学习,学习他们的长处。在鸦片战争中,林则徐的爱国思想还是与忠君联系在一起的。随着民权观念的传播,从19世纪七八十年代王韬、郑观应等发出通下情、开议院的议论开始,到戊戌时期发展成声势浩大的要求“伸民权”的变法运动,从1900年孙中山惠州起义,一直到1911年武昌起义,中国资产阶级在挽救民族命运的斗争中表现出来的英雄气概、英雄行为,并不比欧洲资产阶级逊色。

——摘编自陈旭麓《中国近代史上的爱国主义》

材料二 第二章大地之子——李四光努力向学,蔚为国用;艰难回国路,满腔报国情;甩掉“贫油国”的帽子……

第四章袁隆平——杂交水稻之父动荡流离的童年;两次重大的选择;安江农校来了一位大学生;禾下乘凉梦成真

第五章两弹元勋——邓稼先少年立伟志;西南联大物理系;娃娃博士;青春热血挥洒戈壁……

第八章中国申奥的见证人——何振梁不卑不亢,为国家尊严而斗争;有礼有节,级横世界体坛;追梦奥运……

——摘编自刘世英《10位功勋人物的奇迹背后》

(1)根据材料一并结合所李知识,概括近代中国爱国主义的特点,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立后爱国主义的表现及其意义。

材料一 在林则徐、魏源等人“师夷长技以制夷”思想的启蒙下,受两次鸦片战争失败的刺激,学习西方、变法图强已经获得越来越多的共识。开明士大夫和部分掌权官员开举打出“自强”“求富”的旗号,一种以自强为基础的重商主义思潮开始深化取代经世致用思想,愈来愈成为社会的主流思潮……在这批人物中,比较有代表性的有王韬、郑观应等,而在实践领域中,则以奕䜣、曾国藩、李鸿章等晚清重臣为代表……王韬指出:“且夫通商之益有三:工匠娴于艺术者得以自食其力,游手好闲之徒得有所归,商富即国富,一旦有事,可以供糈饷,此西国所以恃商为国本。”他又指出:“英国以商为本,以兵为辅,商之所往,兵亦至焉。”中国也应该“兵力、商力两者并用,则方无意外之虞”。

材料二 严复说:“自由贸易非他,尽其国地利、民力二者出货之能,恣贾商之公平为竞,以使物产极于至廉而已。”进步思想家陈炽写了《劝工强国论》,强调对一个国家来说,“一富一贫,一强一弱,一兴一废,一存一亡,而皆以劝工之一言,为旋转乾坤之枢纽。”1895年,张謇批驳郑观应等人提出的“以商立国”的号召,提出了“富民强国之本在于工”……从农业与工业的相互关系的角度阐述了立国之本在实业的重要思想。张謇进一步提出了以“稀铁主义”为主线纲领的机器大工业的发展计划,并围绕棉、铁两种行业的发展配合作为起点,来推动国民经济各部门进行工业化的主张。

——以上材料均摘编自刘斌《近代中国经济思潮变迁研究》

(1)根据材料一,概括19世纪中期中国重商主义思潮的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明19世纪末中国经济思想的变化,并分析变化的原因。

7 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一

天算推步之学,中法固远不逮西法,今法固大胜于古法,以疏密之不同也。故韬以为古法有用而今法无用。今法易时必变,而古法可以历久无弊。……数者六艺之一耳,于学问中聊备一格。……即使天地间尽学此法,亦何裨于身心性命之事,治国平天下之道;而使天地间竟无此法,亦非大缺陷事也。若夫鸟兽草木之学,其精者谓能得一骨可知全体,得一叶可辨全株,徒闻其语,未见其人。

﹣﹣王韬《弢园尺牍》卷四

材料二

天之聚数十西国于一中国,非欲弱中国,正欲强中国,非欲祸中国,正欲福中国。故善为用者,可以转祸而为福,变弱而为强。不患彼西人之日来,而但患我中国之自域。无他,在一变而已矣。

﹣﹣王韬《弢园文录外编》卷五

材料三

顾论者徒夸张其水师之练习,营务之整顿,火器之精良,铁甲战舰之纵横无敌,为足见其强;工作之众盛,煤铁之充足,商贾之转熟负贩及于远近,为足见其富,递以为立国之基在此。不知此乃其富强之末而非其富强之本也。英国所恃者,在上下之通情,君民之分亲。

﹣﹣王韬《弢园文录外编》卷四

材料四

王韬这一代,也只有这一代,才经历了中国近代史上从无火车到有火车的巨大跃进。这些也同样适用于王韬和孙中山个人。虽然孙中山代表了革命进程的稍晚阶段,在这种意义上他比王韬要新。但若就他们个人一生所包括的文化变化容量而言,从代际变化的相对观点(而非积累或展望的观点来看),王韬却比孙中山要新。

﹣﹣【美】柯文《在传统与现代性之间﹣﹣王韬与晚清改革》

(1)根据材料一,概括王韬有关中西文化的观点。

(2)根据材料二、三和所学知识,指出王韬思想较之前有哪些变化?试分析其思想发生变化的原因。

(3)结合材料和所学知识,你是否赞同材料四的观点,请谈谈你的看法并简要说明原因。

材料一 印度,大地最古之国也,守旧不变,夷为英藩矣;突厥地跨三洲,立国历千年,而 守旧不变,为六大国执其权,分其地矣;非洲广袤,三倍欧土,内地除沙漠一带外,皆植物饶衍,畜牧繁盛,土人不能开化,拱手以让强敌矣;波兰为欧西名国,政事不修, 内订日起,俄普奥相约,择其肉而食矣。

————《论不变法之害》

材料二 夫倒满洲以兴民政,公义也;而借勤王以兴民政,则今日之时势最相宜者也。古人曰:“虽有智慧,不如乘势。”弟以为宜稍变通矣。·······何必故划鸿沟,使彼此永远不相合哉?弟甚敬兄之志,爱兄之才,故不惜更进一言,幸垂采之。

————《致孙逸仙书》

材料三 夫共和国体之难以图存,公等当优能言之矣;吾又谓君主国体之难以规复者,则又何也?盖君主之为物,原赖历史习俗上一种似魔非魔的观念以保其尊严;此种尊严自能于无形中发生一种效力,直接间接以镇福此国。君主之可贵,其必在此。虽然尊严者不可亵者也,一度亵焉,而遂将不复能维持。

————1915年8月《异哉所谓国体问题者》(1)根据材料一所反映的现象,试简要分析作者言论的历史背景和主要意图。

(2)根据材料二和所学知识分析作者和收信人思想的异同。

(3)根据材料三及所学知识分析文章发表的历史背景,概括梁启超的主张。

(4)结合上述材料和所学知识,并分析造成梁启超思想主张变化的原因,据此你得出什么启示。

材料一(梁启超等13位弟子联名写给康有为的信中说)“国事败坏至此,非庶政公开,改造共和政体,不能挽救危局。今上(即光绪)贤明,举国共悉,将来革命成功之日,倘民心爱戴,亦可举为总统。吾师春秋已高,大可息影林泉,自娱晚景,启超等自当继往开来,以报师恩。”

——冯自由《革命逸史》

材料二梁启超于(1903年)5月16日至21日访问美国首都华盛顿,对美国的民主制度及其总统选举过程作了认真的考察,……随后他又比较英国与美国两种政体的选举制度说:“英国但求党员在议院中占多数耳,既占多数,则其党魁自得为大宰相而莫与争;……美国反是,胜败之机,专在一着,夫安得不于此兢兢也。”于是他得出结论说,“美国争总统之弊,岂直此而已,其他种种黑暗情状,不可枚举。吾游美国,而深叹共和政体,实不如君主立宪者之流弊少而运用灵也”。……“若夫数百年卵翼于专制政体之人民,既乏自治之习惯,复不识团体之公益,惟知持个人主义以各营其私。”

——郑海麟《从<新大陆游记>看梁启超思想的突变与还原》

(1)根据材料一和所学知识,指出梁启超的政治主张有何变化,分析这一变化的历史背景。

(2)材料二中梁启超的主张是其思想的“突变”还是“还原”?它实际指什么?根据材料概括梁启超持该主张的理由。