| A.民众觉悟是实现民主政治的关键 | B.国民党的一党专制独裁不得人心 |

| C.新文化运动的开展需与民众结合 | D.中国不具备推行民主政治的条件 |

| A.会导致社会私欲的膨胀 | B.肯定传统经世致用思想 |

| C.批判了儒家重义轻利观 | D.有利于马克思主义传播 |

材料一:实现近代化(现代化)是近代以来世界各国发展的必由之路,在向近代化迈进的过程中,中国和西方各走了一条不同的道路。学者认为,西方近代的变革首先是精神层面的变革,然后是制度方面的变革,最后才是器物方面的变革,而中国在近代的变革顺序却是正好相反的。

(1)依据15~19世纪上半期西方世界所发生的重大历史事件,阐述西方变革的发展历程。

(2)中国在思想层面上的变革主要是指哪些事件?有何影响?

材料二:……站在世纪之交的门槛回首望去,一个世纪几代中国人为之奋斗的目标不外乎是使中国走向近代化,中国走向近代化的过程也是不断向西方学习的过程,在向西方学习的过程中,国人先后拜了三位老师,即欧美、日本和苏俄。

……中国走向近代化的历史始于1861年,自此,中国的近代化运动走过了自强、变法和革命的历程。……中国走向近代化的历史路程清晰在目,但留下的脚步并非是一条直线。从器物层面到制度层面,再到观念层面,国人每向前迈进一步都异常艰难,但却是一种不断提高的过程。

——《深圳商报》(2000年1月2日)《世纪之交的回望和断想》

(3)作者认为“中国走向近代化的历史始于1861年,自此,中国的近代化运动走过了自强、变法和革命的历程”。请分别说明自强、变法、革命所对应的历史事件的名称。概述中国以欧美和苏俄为师的主要内容和成就。

(4)在我国近代化的历程中各阶级所担负的主要任务是什么?你认为在我们国家的现代化进程中应如何正确对待外来的文明成果?

4 . 阅读材料,完成下列要求。

| 就思想文化的新旧嬗递而言,戊戌前后是一个新蕾茁长的时期。无锡人裘廷梁创白话报,提出了“论白话为维新之本”的主张;他列举白话文的八益;一曰省日力,二曰除矫气,三曰免枉读,四曰保圣教,五曰便幼学,六曰省炼心力,七曰少弃才,八曰便贫民,并“一言以蔽之曰:文言兴而后实学废,白话行而后实学兴”。……启超“笔端常带感情”的新文字风靡一时,其传布之广泛实在是超迈前人的。在新思想突破旧思想的时候,新文体也突破了旧文体。 | 新文化运动在除旧布新过程里所体现出来的破和立的具体统一,在白话文运动中表现得尤为显著。以白话取代文言,并不仅仅是一场反对文言文的文化运动,而且还是一场深刻的双重意义上的语言革命;一方面改变了传统的书面语,使书面语与口语统一起来,从而克服了传统语言的内在分裂;另一方面重建了全新的文学语言,使文学内容与形式之间获得了内在的和谐与统一语言的变革并不仅仅是形式的变革,它与思维相联系,因而又是一种思维层次上的变革。以清晰、精确的白话取代言约义丰的文言,其实质乃是以精确性、严密性为特征的近代思维方式取代带有模糊性特点的传统运思维方式。 |

——以上材料均摘自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

围绕材料,结合中国近代史的具体史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合。)

| A.“一切历史都是当代史” |

| B.“历史就是过去的人和事” |

| C.“人民是历史的创造者” |

| D.“历史是任人打扮的小姑娘 |

| A.国人对国学的认知趋向客观 | B.新文化运动儒学批判不彻底 |

| C.民主与科学思想不符合中国需要 | D.教育救国成为中国社会各界共识 |

近代以来,中国进行了多次学制改革,逐步引领教育走向近代化。

材料一

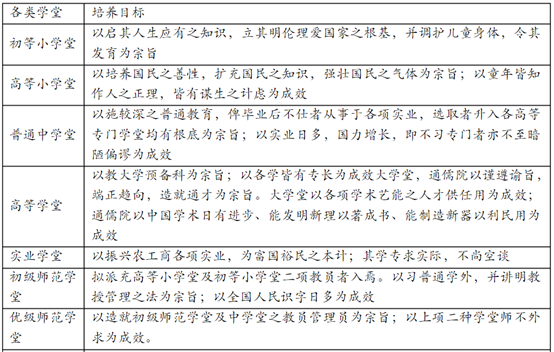

1904年1月,清政府推出由张百熙、张之洞、荣庆等人主持修订的《奏定学堂章程》。因该年为农历癸卯年,史称“癸卯学制”。“癸卯学制”明确设定 了各类学堂及其培养目标。如表所示:

——摘自《中国近代学制史料》第二辑(华东师范大学出版社)

材料二

1922年9月,北洋政府召开全国学制会议,对提案稍作修改后,提交 全国教育会联合会第八届年会再征求意见。在此基础上制定了《学制改革案》,于同年11月1日以大总统的名义颁布,这就是“壬戌学制”。它是五四运动教 育改革的一个成果结晶,也是集国内外教育理论和教育经验于一体的产物。壬戌 学制采用当时美国一些州已经实行了 10 多年的“六三三制”,它的颁布施行,标 志着中国现代教育制度的正式确立。“壬戌学制”以七项标准作为改革的指导思 想,即:(1)适应社会进化之需要;(2)发挥平民教育精神;(3)谋个性之发展;

(4)注意国民经济力;(5)注意生活教育;(6)使教育易于普及;(7)多留各 地方伸缩余地。

——许静《浅议壬戌学制》

(1)根据材料一,指出癸卯学制的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出壬戌学制与癸卯学制相比有何新变 化,并对壬戌学制进行评析。

| A.具有明显的反封建斗争精神 |

| B.否定了传统的道德观念 |

| C.宣传了民主科学的思想 |

| D.体现了文学革命的成果 |