材料一 在近代中国民族意识的觉醒当中,梁启超扮演了重要的角色。1901年,梁启超在《国家思想变迁异同论》指出“民族主义者,世界最光明正大之主义也。不使他族侵我之自由,我亦勿侵他族之自由”。1902年,梁启超在《新民说》中指出:“民族主义者何?同宗教,同习俗之人,相视如同胞,务独立自治,组织完备之政府,以谋公益而御他族是也。”这是中国人首次给民族主义下的比较科学的定义。这期间,梁启超又在给康有为的书信里写道:“今日民族主义最发达之时代,非有此精神,决不能立国……而所以唤起民族精神者,势不得不攻满洲。日本以讨幕为最相宜之主义,中国以讨满为最相宜之主义。”

——摘编自哲学园《梁启超与近代中国国家主义》

材料二 在中世纪,民族和国家是分离的,王权也没有绝对的权威。“大部分人的忠诚呈现出这样的顺序:首先我是基督教徒,其次是勃艮弟人,最后才是法国人。”16世纪,欧洲国家普遍发生了政治体制的重大转型,专制王权起到重要作用。西班牙最早建立了君主专制政体,在16世纪的大部分时间里雄居欧洲强国的地位。法国国王早在15世纪中叶就将全国的军权集中在自己手中,甚至还迫使教会听命于自己。16世纪起伏跌宕的宗教战争最终强化了专制王权。新兴国家在北方兴起,瑞典在1523年由古斯塔夫瓦萨复国,而荷兰成为欧洲强有力的共和国。“国王的政权依靠市民打垮了封建贵族的权利,建立了巨大的,实质上以民族为基础的君主国,而现代的欧洲国家就在这种君主国里发展起来”。

——摘编自杨宁一《世界历史视野中的民族主义》

(1)根据材料一并结合所学,归纳梁启超民族主义观的内涵,并分析其产生的原因。

(2)根据材料二并结合所学,概括欧洲近代民族国家观产生的积极影响。

材料一 家族是古代中国最基本的社会单位。祖先崇拜是家族宗教的核心,家长死后成为祖先,因此对祖先的敬畏也就转化为对父权的敬畏,强化了家长的权威。君权则是父权在社会中的延伸,父权则为国内政治生活中的个人专制提供了基础。在家族中,家族利益高于个人利益,每个个体都有责任和义务维护家族整体利益,因此自古就有“一人得道,鸡犬升天”“一人犯法,夷灭三族”的认识。大多数家族都置有大量的族田,清代广东一些县的族田占到了耕地面积的50%以上,主要用于宗族祭祀、赈济贫困的族人,以及资助族人入学接受正统教育。族田、父权和祭祀一起成为维系家族的重要手段。

——摘编自杨知勇《家族主义与中国文化》

材料二 孙中山号召“合各宗族之力来成一个国族,以抵抗外国”,就是“用宗族的小基础,来扩充国族”。具体做法是:先让一个一个姓去联合,次让已经联合的若干姓氏联合起来,结成大的团体,在此基础上再行大联合,“便可以成一个极大中华民国的国族团体”。毛泽东在著名的《湖南农民运动考察报告》中将家族主义视为统治人民的一个绳索——“族权”,要加以消除。祠堂族长压迫族下子孙,对农民实行“打屁股”“沉潭”“活理”的肉刑和死刑等,所以毛泽东教育农民觉醒,起来造族长的反,以此促进农村阶级分化,破坏、战胜家族主义,推翻祠堂族长的族权和封建政权。

——摘编自冯尔康《18世纪以来中国家族的现代转向》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代家族的基本特点,并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳孙中山和毛泽东对古代家族认识的不同之处,并对两人的观点进行简要评价。

材料一 (贫农)乃是农民协会的中坚,打倒封建势力的先锋,成就那多年未曾成就的革命大业的元勋。没有贫农阶级(照绅士的话说,没有“痞子”),决不能造成现时乡村的革命状态,决不能打倒土豪劣绅,完成民主革命。

——毛泽东《湖南农民运动考察报告》

材料二 红军、游击队和红色区域的建立和发展,是半殖民地中国在无产阶级领导之下的农民斗争的最高形式,和半殖民地农民斗争发展的必然结果;并且无疑义地是促进全国革命高潮的最重要因素。

——摘编自毛泽东《星星之火,可以燎原》

材料三 在土地改革过程中,毛泽东非常强调“普遍发动群众”作为涂改的第一个阶级和“一个最基本的环节”,实现“土地还家”,这种改革通过推翻旧政权,代之于人民政权,彻底砸碎旧秩序,重构了中国几千年的农村社会结构。我们已经在北方约有一亿六千万人口的地区完成了土地改革,我们的解放战争主要就是靠这一亿六千万人民打胜的。

——摘编自龚云《毛泽东与中国农民问题》

完成下列要求:

(1)根据材料一,毛泽东认为农民问题的核心是什么?指出当时农民在乡村革命中的任务。

(2)根据材料二,概括毛泽东对农民斗争的认识。结合所学知识,这一时期毛泽东提出了哪些新的理论?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出土地还家”的实质。概括土地改革对中国社会的影响

(4)综合上述材料并结合所学知识,归纳毛泽东认识中国革命与农民问题的主要依据。

材料一:孙中山出身贫农,十岁始入私塾,但儒家思想对其影响至深,后来他曾说:“真正的民生主义,就是孔子所望之大同世界,”并多次亲笔书写《礼运,大同》的全文以激助全党——1896年广州起义失败后,孙中山移居英国。后来他对张国焘说:“我在欧洲的时候,与社会主义各派的领袖人物都有过接触,各派的理论也都研究过。我参酌了社会主义各派的理论,汲取它们的精华,并顾及中国的实际情形,才创立三民主义。”

——秦正为《孙中山与社会主义中国化》

材料二:以为不要城市工人而用农村包围城市可以取得胜利,这无论在理论上与事实上都是行不通的,假使没有城市做领导,则任何乡村都是不能“联合起来”的,并且,没有城市工人激烈斗争,则一切“包围城市”的计划完全是空谈。

——《红旗》(1930年5月24日)

材料三:毛泽东思想承担的具体历史使命主要是回答和解决半殖民地半封建的旧中国向何处去的问题,即新中国的建立及向社会主义过渡,并使社会主义在中国得以巩固和发展的问题,中国特色社会主义理论体系承担的具体历史使命是,在中国进入社会主义后,如何从我国处于社会主义初级阶段的实际出发,巩固和发展社会主义的问题

——摘编自张开年《论中国特色社会主义理论体系的作用》

请问答:

(1)据材料一归纳孙中山创立“三民主义”的思想渊源。结合所学知识,指出“三民主义”的实践成果。

(2)概括材料二中关于中国革命道路的分歧并分析其实质。

(3)指出材料三中两种理论的不同历史使命,并分析它们之间的关系。

(4)综合上述材料,谈谈你对理论成果的认识。

材料一 恩格斯在1893年的一篇文章中写道:“马克思的整个世界观不是教义,而是方法。它提供的不是现成的教条,而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。

列宁也说过:“现在必须弄清楚一个不容质疑的问题,这就是马克思主义者必须考虑生动的实际生活,必须考虑现实的确切事实,而不应当抱住昨天的理论不放。因为这种理论和任何理论一样,至多只能指出基本的、一般的东西,只能大体上概括实际生活中的复杂情况。”

(1)据材料一,归纳恩格斯和列宁是怎样看待马克思主义理论的指导作用的?

材料二 辛亥革命以同旧的反动势力的妥协而告终,革命的果实落到以袁世凯为首的北洋军阀手里。帝国主义在中国的势力没有受到削弱,封建势力依然在中国每一个角落盘根错节。中华民族面临的两大历史任务一个也没有解决,中国人民依然生活在贫穷、落后、分裂、动荡、混乱的苦难深渊中。从这个意义上说,辛亥革命又失败了。它的失败,给中国的先进分子以深刻的启发,使他们逐渐觉悟到必须另外探寻新的救国救民的道路。

(2)毛泽东是伟大的马克思主义者,中华人民共和国的主要缔造者,据材料二并结合所学知识分析,他是在怎样的时代背景下信仰马克思主义的?大革命失败后,在中国革命道路的选择上,他对马克思主义的创新主要体现为 理论的提出。

材料三 经济发展是当时的时代要求。没有人会说当时的毛泽东是一个乌托邦的幻想主义者。因为当时毛泽东……接受了马克思主义关于物质生产力的高度发展是向社会主义社会过渡的根本前提的这一基本观点。——莫里斯.迈斯纳《毛泽东的中国及后毛泽东的中国》

(3)马克思主义经典作家构建的未来社会的基本特征是:生产资料公有制、计划经济、工业的发展。据材料三,结合所学知识,概括20世纪50年代毛泽东如何将马克思主义经典作家对未来社会的构想付诸实践?

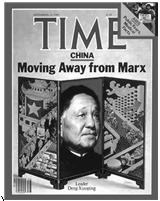

材料四 《时代》是美国影响最大的新闻类周刊,有世界“史库”之称,邓小平曾八次登上其封面,两次被评为该刊的“年度风云人物”,即1978年和1985年。右图是1985年9月23日邓小平第六次成为《时代》封面人物,题目是“Moving Away from Marx”,画面很清晰的对毛泽东和邓小平两个不同时代的生活进行了对比。一边是游行的队伍高举马克思的画像,农民在田里插秧;另一边是忙忙碌碌的上班族、高楼大厦,人们携带汉堡包、照相机等消费品。

(4)你如何看待材料四的图片中《时代》周刊题目的观点?

请从政治和经济的角度,用改革开放30年的实践来论证你的观点。(2分

材料一 倾覆满洲专制政府,巩固中华民国,图谋民生幸福。此国民之公意,文实遵之,以忠于国,为众服务。至专制政府既倒,国内无变乱,民国卓立于世界,为列强公认。斯时,文当解临时大总统之职,谨以此誓于国民。

——大总统誓词

材料二 必须把落后的农村造成先进的巩固的根据地,造成军事上、经济上、文化上的伟大的革命阵地,借以反对利用城市进攻农村区域的凶恶敌人,借以在长期战争中逐步地争取革命的全部胜利。

——毛泽东《中国革命和中国共产党》

材料三 革命是解放生产力,改革也是解放生产力。社会主义基本制度建立以后,还要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制,建立起充满生机和活力的社会主义经济体制,促进生产力发展。

(1)根据材料一,指出孙中山奋斗的革命目标。

(2)根据材料二,归纳毛泽东提出的中国革命道路。

(3)材料三中的观点在中共十四大得到怎样的创新?

(4)根据所学知识,举出三位伟人共同的精神品质。

材料一

材料二 在半殖民地半封建的中国,共产党人的任务就是把立足点从城市转入农村,发动和依靠农民群众,在农村建立根据地,开展以农民为主体的土地革命战争,发展和壮大革命力量,最后占领城市,夺取全国革命的胜利。

——节选自人民版教材

材料三 以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放。

——节选自人民教育版教材

请回答:

(1)材料一所示内容是哪一革命政党的纲领?这一政党在中国的历史地位?

(2)材料二阐述的是适合当时中国国情的革命道路的理论内容,这条革命道路通俗的表述是什么?依据材料归纳出这条革命道路的三个基本内容。

(3)材料三表述的是邓小平理论的核心内容,这一理论通常又称为什么?这一理论解决的根本问题是什么?

材料 我们一年来转战各地,浑感全国革命潮流的低落。一方画有少数小块地方的红色政权,一方而全国人民还没有普通的民权,工人、农民以至民权派的资产阶级,一概没有言论集会的权利,加入共产党是最大的犯罪。红军每到一地,群众冷冷清清,经过宣传之后,才慢慢地起来。……我们深深感觉寂寞,我们时刻 盼望这种寂寞生活的修了。要转入到沸热的全国高涨的革命中去,则包括城市小资产阶级在内的政治的经济的民权主义斗争的发动,是必经的道路。……打击小贵产阶级的过左的政策,把小资产阶级大部驱到豪绅一边,使他们挂起白带子反对我们。近来逐渐改变这种政策,情形渐渐好些。在遂川特别收到了好的效果,县城和市镇上的商人不畏避我们了,颇有说红军的好话的。……中央要我们发布一个包括小资产阶级利益的致纲,我们则提议请中央制订一个整个民权革命的政纲,包括工人利益、土地革命和民族解放,使各地有所遵循。以农业为主要经济的中国的革命,以军事发展暴动,是一种特征。我们建议中央,用大力做军事运动。

——摘自毛泽东《并冈山的斗争》(1928年11月)

(1)根据材料,概括毛泽东的主要观点。

(2)根据材料并结合所学知识,说明《井冈山的斗争》写作的背景。

材料一 马克思主义是发展的理论,它随着社会实践的发展而发展。中国共产党把马克思主义基本原理同中国具体实际结合起来,在推进马克思主义中国化的历史进程中产生了毛泽东思想和有中国特色社会主义理论。

(1)参照示例,结合具体背景,举两个历史时期的例子,分别说明毛泽东思想是对马克思主义的中国化。

示例:在探索建设社会主义时期(1956~1966年),针对我国社会的主要矛盾发生变化,毛泽东创造性的提出两类矛盾学说和正确处理人民内部矛盾的理论,科学阐明了社会主义的矛盾问题。

材料二

《交锋:当代中国三次思想解放实录》目录(部分)

第一次思想解放 一石激起千重浪——1978年战胜“两个凡是”

第二次思想解放 东方风来满眼春——1992年冲破姓“社”姓“资”

姓“社”姓“资”搞得人心惶惶

焦虑的邓小平敦促大胆突破

纠缠姓“社”娃“资”要害是否定改革

“左”倾思潮维护计划经济统治地位

“以阶级斗争为纲”呼之欲出

黄钟大吕压倒瓦釜之鸣

邓小平南方谈话震动全国

中国经济鲤鱼跃龙门

十四大开辟新纪元

历史选择了市场经济

实施“软着陆”推动改革深化

第三次思想解放 晴空排云上碧霄——1997年冲破姓“公”姓“私”

(2)依据材料二概括邓小平南方谈话的历史意义。

材料一 在十月革命的影响下,马克思主义在中国广泛传播,并于“五四”之后以异常迅猛之势形成高潮。研究马克思学说的团体相继在各大城市组成,一个个传播马克思主义的中心活跃于各地论坛。舆论界表现出来的热情,正是反映出马克思主义适应灾难深重的中国社会改革之急需。马克思主义在先进的中国人的心目中,被作为能够使国家民族解危救难的理论和方法受到热切欢迎。

——摘编自《胡绳论“从五四运动到人民共和国成立”》

材料二 八七会议后,革命应该走什么道路,便成为摆在党面前的根本性的问题。中国共产党人不可能像俄国十月革命那样,通过首先占领中心城市来取得革命在全国的胜利,而必须首先在农村建立革命根据地,积蓄革命力量,在条件成熟时夺取城市,最后夺取全国革命胜利。农村包围城市、武装夺取政权的思想,是马克思主义在中国创造性地运用和发展。

——摘编自《中国共产党简史》等

(1)指出材料一中马克思主义传播在“五四”之后形成“高潮”的表现,分析当时先进的中国人对马克思主义的认识。

(2)根据材料二并结合所学知识,从马克思主义中国化的角度,概括“中国革命道路”的伟大意义。