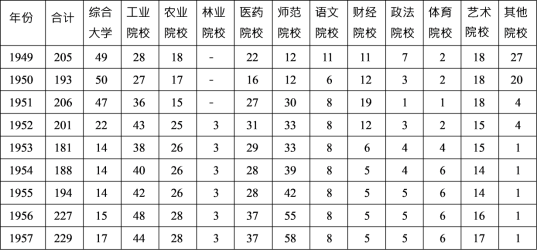

材料 下表是1949要1957年我国各类高校数量及构成情况(单位:所)

——数据来源:《中国教育年鉴(1949-1981)》

上表能够反映我国高校变化的多种趋势,指出其中一种变化趋势,并说明形成的历史原因。

材料一 1872年,清政府第一批留美幼童30人从上海乘船赴美,拉开了中国近代留学教育史的序幕。甲午战争后,留日学生从1896年的13名迅速增加到1904年的2400余人、1906年的12000多名,形成了规模空前的留日热潮。民国时期,封建的教育宗旨被否定,留学政策有较多改进,民主自由的观念深入人心,留学的自由度较大,规模空前,成就显著,培养了一大批近代化人才:如留美学生茅以升,留法学生邓小平,留苏学生刘少奇,留日学生郭沫若,留欧学生李四光等。新中国成立后,由于特定的国际环境和一边倒政策的影响,出国留学大多局限于苏联和东欧社会主义国家,直到1965年,才批准50名人员向资本主义国家学习自然科学。改革开放后,留学潮出现了开放和谐的新格局,从70年代中期到现在的近20余年时间即有30万余人出国留学。

——摘编自《近代中国留学生群体的形成、发展、影响之分析与今后趋势之展望》

(1)根据材料一归纳近现代留学生群体的特点。

材料二 20世纪20年代,许多有识之士重新思考中国的前途与命运,出现了以留美、留法、留苏为主的一波留学热潮。“留美热”从1911年美国设立留美预备校——清华学堂开始,至1925年,在美学习科学与文化的中国留学生已达2500多人。“五四”前后,留法勤工俭学运动兴起,留法学生开始接触马克思主义,并积极向国内介绍和传播。国民革命期间又出现“留苏热”,国共两党多次选派青年去苏联学习。为此,1925年苏联当局设立“莫斯科中山大学”,专门培养中国留学生的革命理论和军事知识。

材料三 新中国成立后“留苏热”再度兴起。1950年教育部规定,留学生直接归所在国中国大使馆领导定期汇报学习成绩及生活情况。从1950年到1966年,新中国派往苏联、东欧各国的留学生约一万余人,其中80%是留苏生。“文化大革命”十年间,出国留学人数急剧下降。1978年,随着50名留美学者的启程,出国留学逐渐回暖,留学人数逐年递增。至20世纪80年代末90年代初,出国留学生遍及世界一百多个国家和地区,达到二十多万人。至2004年更达70万人,除公派之外,自费留学占很大比重。1992年国家出台“支持留学,鼓励回国,来去自由”的留学政策,从而给予了留学生以更大的自由度和施展自己才华的空间。

——据李喜所《百年留学潮与中国现代化》

(2)根据材料二、三并结合所学知识,比较20世纪20年代与50年代“留苏热”的不同影响。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,指出20世纪70年代末80年代初留学热潮重现的背景。概括与新中国初期相比,新时期留学热潮的主要变化。

材料 表1 1949—1957年我国各类高校数量及构成情况(单位:所)

| 年份 | 合计 | 综合大学 | 工业院校 | 农业院校 | 林业院校 | 医药院校 | 师范院校 | 语文院校 | 财经院校 | 政法院校 | 体育院校 | 艺术院校 | 其他院校 |

| 1949 | 205 | 49 | 28 | 18 | — | 22 | 12 | 11 | 11 | 7 | 2 | 18 | 27 |

| 1950 | 193 | 50 | 27 | 17 | — | 16 | 12 | 6 | 12 | 3 | 2 | 18 | 20 |

| 1951 | 206 | 47 | 36 | 15 | — | 27 | 30 | 8 | 19 | 1 | 1 | 18 | 4 |

| 1952 | 201 | 22 | 43 | 25 | 3 | 31 | 33 | 8 | 12 | 3 | 2 | 15 | 4 |

| 1953 | 181 | 14 | 38 | 26 | 3 | 29 | 33 | 8 | 6 | 4 | 4 | 15 | 1 |

| 1954 | 188 | 14 | 40 | 26 | 3 | 28 | 39 | 8 | 5 | 4 | 6 | 14 | 1 |

| 1955 | 194 | 14 | 42 | 26 | 3 | 28 | 42 | 8 | 5 | 5 | 6 | 14 | 1 |

| 1956 | 227 | 15 | 48 | 28 | 3 | 37 | 55 | 8 | 5 | 5 | 6 | 16 | 1 |

| 1957 | 229 | 17 | 44 | 28 | 3 | 37 | 58 | 8 | 5 | 5 | 6 | 17 | 1 |

表1能够反映我国高校变化的多种趋势,指出其中一种变化趋势并说明形成的历史原因。

4 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一中国的节日习俗源远流长,内容十分丰富。

春节已有4千年历史,许多习俗在先秦时已出现。春节正值一年农事活动全部结束,人们祭祀神明,祈愿福佑。同时也是合家团圆、敦亲祀祖的日子。

清明节正值春耕春种的大好时节,同时也是祭祀祖先的重要时刻。

中秋节起源于西周,当时人们在秋收之际,拜谢月神和土地神的庇护。中秋节月亮圆满,象征阖家团圆,因而又叫“团圆节”。

腊八节源于先秦时,用来祭祀祖先和神灵,祈求丰收。

(1)据材料一,从政治、经济两方面分析中国传统节日是如何形成的。

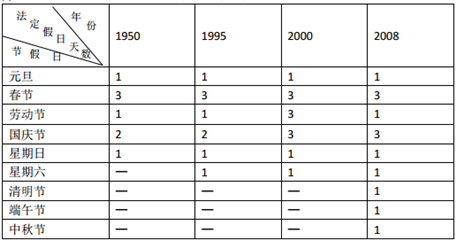

材料二1950~2008年我国部分节假日一览表

(2)上表能够反映我国节假日变化的多种趋势。指出其中一种变化趋势并说明形成的原因。

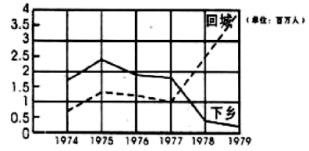

1974-1979年知识青年下乡和回城的情况

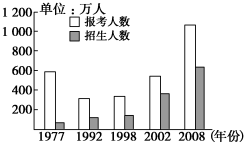

| A.改革开放 | B.恢复高考 | C.出国留学 | D.剩余劳动力转移 |

| A.民众对高等教育的越来越重视 | B.国家义务教育的政策得到落实 |

| C.我国人口急剧膨胀造成教育资源紧张 | D.“文革”严重影响了高校的正常招生 |

| A.注重身体锻炼成为社会共识 | B.国家战略对新中国教育的要求 |

| C.竞技体育目标深入教育领域 | D.新中国教育方针发生重大变化 |

| A.国家发展工业的迫切要求 |

| B.教育体制照搬苏联模式 |

| C.全面建设社会主义的需要 |

| D.意识形态色彩日益淡化 |

材料一 中国最早的共同话,可远溯至三千多年前的“雅言”,它以销束音为标准音。随者改朝换代,雅言的基础方言不断变化,如秦汉时的关中话、唐代的长安话、宋代的汴梁话等,都曾先后为各代之标准音。元代后北京话的影响逐渐增大,地位日益重要。明清时期以北京话为基础的“共同语”被称为“官话”。清来变法维新的思潮中出现了推广民族共同语的呼声。“国语”是日本明治维新发明的共同语名称,被学者借用到汉语中。1911年,清政府学部议决了《统一国语办法案》,“官话”退出历史舞台,旨在向士农工商普及的“国语”正式确立。

——摘编自潘佳《普通话的前世今生》驾

材料二 中华人民共和国成立之初,中央确定商化汉字、推广普通话、制定和推行汉语拼音方案为语言文字工作的三大任务,将推广普通话的工作方针确定为“大力提倡、重点推行,逐步普及”。改革开放后,中央提出了促进语言文学规范化、标准化的工作目标:1982年,将“国家推广全国通用的普通话”写入《中华人民共和国宪法》:1992年,明确了“大力推行,积被普及,还步提高”的推广普通活方针:200年,颁布《国家通用语言文字法》,月确了普通话作为国家通用语宫的法定地位。

——摘编自田学军《谱写国家通用语言文字推”普及新篇章》等

(1)根热材料并结合所学知识,根据中国共间语移调的变化,并分析影响中国共同语发展的因素。

(2)根据村样二共结合所学知识。概指中华人民共和国普通话投广工作的特点,井说明推广普通话的意义。

| A.受益于民族工业的迅速发展 | B.是近代教育体制变革的结果 |

| C.表明政治形势左右教育格局 | D.折射出社会结构的剧烈变迁 |