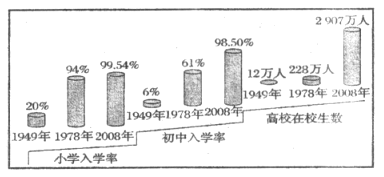

| A.教育总体成发展的趋势 | B.义务教育已经完全普及 |

| C.“科教兴国”战略全面实施 | D.“全面发展”的教育方针落实 |

材料一 中国近代以来留学生情况统计表

| 时期 | 留学方向和群体 | 人数 | 留学生代表 | 学习内容 | 结果 |

| 1872—1881 | 留美幼童学生群 | 120人 | 唐绍仪、詹天佑等 | 军政、船政、步算、制造诸书,仍兼中学,课以孝经、小学、五经及国朝律例等书。 | 共选派四批,因守旧势力阻挠,其中绝大多数未完成学业而被撤回国。 |

| 1894—1911 | 留日学生 | 推算当22000人以上 | 黄兴、宋教仁、陈独秀、李大钊等 | 以读速成科和普科为主。多学政治专业,习军事者也不少,学习理工科者较少。 | 由于不少留日学生在新思想的影响下,成立了“排满反清”为目标的革命团体,清政府开始调整流入政策。 |

——据周棉著《近代中国留学生群体的形成、发展、影响之分析与今后趋势之展望》

(1)依据材料和所学任选其中一个阶段,对这一时期的留学情况进行简要解读。

材料二 1992年8月政府制定了“支持留学,鼓励回国,来去自由”的留学工作方针。1996年国家留学基金管理委员会正式成立,负责中国公民出国留学和外国公民来华留学的组织、资助和管理工作。截止2006年9月底,国家留学基金管理委员会共派出各类留学人员26658人,回国率达到97.16%,留学归国人员和在外留学人员通过各种途径和形式,在各个行业和工作岗位为我国文化教育、科学技术、社会经济发展做出了巨大贡献。

——摘编自蒋凯《近代以来中国留学教育的历史变迁》

(2)依据材料和所学,分析现阶段留学迅速发展的原因。

材料一 新中国成立以来,中学历史教学几经变化,大致可以划分为四个发展阶段。

| 阶段 | 时间 | 基本情况 |

| 第一 阶段 | 1949-1965 | 建国初期,中学历史课程以老解放区教材为主,世界史则以苏联教材为蓝本;1954--1956年,人教社编写了新中国第一套较好的历史教材并在全国中小学系统使用。此套教材及时地采用了历史科学的新的研究成果,突出表现在对中国近代经济情况的叙述上,增加了经济的篇幅。1963年秋,人教社有编出了新的历史教科书。是在摈弃了1958―1959年史学界“左”的思想影响后编成的。 |

| 第二 阶段 | 1966-1976 | …… |

| 第三 阶段 | 1977-1986 | 1976年底,教育部决定建立全国中小学教材编写委员会,负责各科教材的编辑、出版。从1980年起,人教社对它进行了修订。增写了刘少奇、彭德怀等老一辈革命家的活动;重新评价一些历史人物的功过是非;增加了文化史的内容;增加了彩色插页和黑白插图,使教科书显得更加直观和生动,提高了学生学习的兴趣,也增强了教科书的美感。 |

| 第四 阶段 | 1987-1999 | 1986年,原国家教委颁布了新的《全日制中学历史教学大纲》。1987年,根据这个大纲,人教社对教材作了一次较大的调整和修改。……增加了抗日战争正面战场的部分重要史实和中华人民共和国历史的4章教材;20世纪80年代末,在原国家教委提出的“一纲多本”的原则指导下,义务教育初中历史教材的编写和实验工作开始进行。,高级中学的历史教材改革也在进行。当时高中出现两套教材:一套……另一套根据上海中小学课程教材改革委员会制定的高中历史课程标准编写的教材,供经济文化比较发达地区(主要是上海市)学校使用。 |

(1)阅读材料,以建国后中学历史教材的改革为视角,结合所学知识对前三个阶段的信息进行解读。(要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整:解释和分析逻辑清晰。)

材料二

| 新编的高中历史课本《中外历史纲要》(上)的目录 | 新编的高中历史课本《中外历史纲要》(下)的目录 |

| 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战 | 第三单元 走向整体的世界 |

| 第13 课 从明朝建立到清军入关 | 第6课 全球航线的开辟 |

| 第14 课 清朝前中期的鼎盛与危机 | 第7课 全球联系的基本确立和世界格局的演变 |

| 第15 课 明直清中叶经济与文化 | 第四单元 资本主义制度的确立 |

| 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存 | 第8课 西欧的思想解放运动 |

| 第16 课 两次鸦片战争 | 第9课 资产阶级革命和资本主义制度的确立 |

| 第17 课 国家出路的探索与列强侵略的加剧 | 第五单元 工业革命与马克思主义诞生 |

| 第18 课 挽救民族危亡的斗争 | 第10课 影响世界的工业革命 |

| 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立 | 第11课 马克思主义的诞生于传播 |

| 第19 课 辛亥革命 | 第六单元 世界殖民体系和亚非拉民族独立运动 |

| 第20 课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化 | 第12课 资本主义世界殖民体系形成 |

(2)基于上表提供的信息结合所学知识,为“高中历史课本《中外历史纲要》(上)和高中历史课本《中外历史纲要》(下)”部分单元的学习,设计一组思考题。(要求:设计3~4个思考题;多角度、多层次涵盖该单元的主要内容;能够揭示单元与单元、课程与课程之间的内在联系;揭示中外历史之间的内在联系,体现创新性和思考深度。)

《史记秦本纪》记载:(秦孝公)十二年,(商鞅)并诸小乡聚,集为大县,县一令,四十一县。为田开阡陌。

《资治通鉴周纪二》记载:以卫鞅(即商鞅)为左庶长,卒定变法之令。令民为什伍而相收司(约束监督)连坐,告奸者与斩敌首同赏,不告奸者与降敌同罚。有军功者,各以率受上爵。为私斗者,各以轻重被刑大小。僇力本业,耕织致粟帛多者,复其身(免其徭役)。事末利及怠而贫者,举以为收孥(通“奴)。宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅、臣妾、衣服。有功者显荣,无功者虽富无所芬华。

(1)依据上述材料,概括商鞅变法的主要措施。这些措施体现了法家思想的哪些特征?

南京临时政府的法令和措施

政治方面 | 经济方面 | 文化教育方面 | 社会生活方面 |

颁布《临时约法》,通令停止刑讯,保护华侨,严禁买卖人口 | 设立实业部,鼓励和保护工商业,废除苛捐杂税 | 不读四书五经,教科书必须符合共和民国宗旨 | 提倡“自由、平等”的公民道德,革除历代官厅“大人”、“老爷”等称呼,禁止蓄辫、缠足、赌博 |

(2)有学者认为,辛亥革命是中国近代化历程中第一块最醒目的界碑,请结合材料说明这一观点。

19世纪初,英国国王还有可能按照自己的意愿选任首相和内阁大臣。但是,到19世纪中期,议会选举不再是候选人之间的个人竞争,而变成两大政党之间的权力角逐。大选中获胜的多数党上台组阁。

1832年议会改革法案,使工业资产阶级获得了更多席位,但工人阶级仍与选举无缘,因此在1836年,掀起了一场独立争取议会改革的“宪章运动”,要求获得普选权。

(3)依据材料,概括19世纪前半期英国社会在政治领域的变化。结合所学分析英国出现上述变化的原因。

政策措施与社会进步

美国实行联邦制 | 中国实施义务教育 | 凯末尔建立各级各类学校 | 唐朝设立三省六部 | 清政府放宽民间设厂限制 |

日本推行“殖产兴业” | 1977年中国恢复高考 | 穆罕默德阿里创办近代工厂 | 苏联实施工业化 | 新中国实行民族区域自治 |

(4)阅读上表,从“政策措施与社会进步”的某个侧面,选出三项内容,提炼一个主题,并阐释该主题下每项措施对社会进步的作用。要求:主题立意明确;内容选择准确;文字说明逻辑清晰。

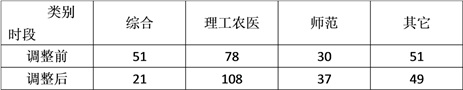

| 类别时段 | 综合 | 理工农药 | 师范 | 其它 |

| 调整前 | 51 | 78 | 30 | 51 |

| 调整后 | 21 | 108 | 37 | 49 |

这一变化反映的高等院校调整的任务是

| A.将近代科学各个门类引进高等院校 |

| B.满足以工业化为主的经济建设需要 |

| C.提高广大工农群众的科学文化水平 |

| D.建成学科专业齐全的高等学校体系 |

这一变化反映的高等院校调整的任务是

| A.满足以工业化为主的经济建设需要 | B.将近代科学各个门类引进高等教育 |

| C.建成学科专业齐全的高等学校体系 | D.提高广大工农群众的科学文化水平 |

①留学生的变化与时代发展、国家政策等因素紧密相连

②新中国成立初期,中国流学生主要流向苏联

③改革开放后,中国国际交往日益频繁,外国留学生到中国学习

④近代以来中国留学生经历了向美国、日本、苏联和世界各国学习的过程

| A.①②③④ | B.①②④ | C.①②③ | D.②③④ |

材料一 天命难言,非圣人莫能见。舜、禹、契(商朝祖先)、后稷(周朝祖先)皆黄帝子孙也。黄帝策天命而治天下,德泽深后世,故其子孙皆复立为天子,是天之报有德也。人不知,以为泛从布衣匹夫起耳。夫布衣匹夫安能无故而起王天下乎?其有天命然。

——司马迁《史记·三代世表》

(1)依据材料一,概括司马迁的史学观点。结合所学知识,分析该观点产生的社会背景。

材料二 前者史家,不过记载事实;近世史家,必说明其事实之关系,与其原因结果。前者史家,不过记述人间一二有权力者兴亡隆替之事,虽名为史,实不过一人一家之谱牒,近世史家,必探察人间全体之运动进步,即国民全部之经历,及其相互之关系。

——梁启超《中国史叙论》(1901年)

今日欲提倡民族主义,使我四万万同胞强立于此优胜劣败之世界乎?则本国史学一科,实为无老无幼、无男无女、无智无愚、无贤无不肖所皆当从事,视之如渴饮饥食,一刻不容缓者也。……呜呼,史界革命不起,则吾国遂不可救。

——梁启超《新史学》(1902年)

(2)依据材料一、二,比较“前者史家”与“近世史家”史学研究的不同点。

材料三 《历史研究》于1954年2月创刊,到1966年5月停刊。这一时期中国史学界就许多问题进行了争鸣和讨论,《历史研究》是开展学术争鸣的一个重要园地。1966年6月以后,《人民日报》发表了《〈历史研究〉是资产阶级史学的反动堡垒》等文章, 1967年,《历史研究》被迫停刊。1974年国务院下发通知,指出“为适应批林批孔和国内外阶级斗争的需要”,决定出版《历史研究》。从1979年起,《历史研究》开始实现向学术刊物回归,鼓励学术争鸣,召开学术会议;开拓研究领域,借鉴国外史学研究成果,倡导社会史研究……出现了前所未有的活跃局面。

——摘编自宋德金《<历史研究>:新中国历史学发展的缩影》

(3)依据材料三并结合所学,解读《历史研究》发展变化的历程。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

| A.社会主义教育方针的确立 |

| B.国民教育体系的初步形成 |

| C.高考制度的恢复 |

| D.《义务教育法》的实施 |