名校

1 . 19世纪中期,资本主义制度得到巩固和扩展。美、俄两国分别废除了本国的奴隶制和农奴制,其共同之处是

| A.由对外战争失败激化社会矛盾引起 |

| B.在平定内部叛乱过程中颁布了法令 |

| C.在发展经济的同时保留了封建残余 |

| D.为工业资本主义发展提供了劳动力 |

您最近一年使用:0次

2022-01-13更新

|

609次组卷

|

14卷引用:北京市海淀区2022届高三上学期期末考试历史试题

北京市海淀区2022届高三上学期期末考试历史试题北京市第一○一中学2024届高三10月月考历史试题北京师范大学附属实验中学2023-2024学年高一下学期期中考试历史试题新疆可克达拉市镇江高级中学2021-2022学年高一下学期第一次月考历史试题青海省西宁市湟中区多巴高级中学2021-2022学年高二下学期第一次月考历史试题(已下线)专题07 俄乌冲突透视国际局势的变幻-2022年高考历史【热点·重点·难点】专练(全国通用)广东省汕头市潮阳第一中学2021-2022学年高一下学期第二次月考历史试题浙江省平阳县万全综合高级中学2021-2022学年高一下学期期中历史试题福建省南平市高级中学2021-2022学年高一下学期期中历史试题吉林省长春市十一高中2021-2022学年高一下学期第二学程考试历史(选考)试题河南省许平汝九校2021-2022学年高一5月联考历史试题第9课资产阶级革命与资本主义制度的确立(名题荟萃)-2023届高三统编版历史一轮复习云南省曲靖市罗平县第五中学2021-2022学年高一4月月考历史试题2024届统编版一轮通史版课时夯基专题练-世界史专题提升训练(九)

2 . 18世纪末,俄国国内市场的粮食需求随着城市人口的增加而上升。19世纪中叶,俄国市场上的粮食有90%来自地主的庄园。列宁对此评价道:“地主为出卖而生产粮食(这种生产在农奴制后期特别发达).这是旧制度崩溃的先声。”对列宁所说的“生产”起推动作用的是

| A.市场和工业生产的发展 | B.俄国的农奴人口比重大 |

| C.农奴获得法律上的自由 | D.地主对农民的控制加强 |

您最近一年使用:0次

2021-01-21更新

|

678次组卷

|

12卷引用:北京市海淀区2021届高三上学期期末考试历史试题

北京市海淀区2021届高三上学期期末考试历史试题陕西省延安市黄陵中学2020-2021学年高二下学期第一次月考历史试题江苏省徐州市邳州市运河中学2020-2021学年高一下学期期中考试历史试题(实验班)上海市金山区2021届高三二模历史试题青海省西宁市湟中区多巴高级中学2020-2021学年高二下学期第二次月考历史试题四川省内江市威远中学校2021-2022学年高二下学期第一次月考历史试题河南省郑州市荥阳市京城高中2021-2022学年高二下学期第一次月考历史试题(已下线)自创单元讲练测(纲要下)第四单元资本主义制度的确立(测)2023年四省联考 变式试题专练四川省乐山沫若中学2022-2023学年高二4月月考历史试题全国新教材普通高中2021-2022学年高二学业水平等级考试仿真模拟历史试题(一)海南省海口观澜湖华侨学校2023-2024学年高一下学期期中历史试题

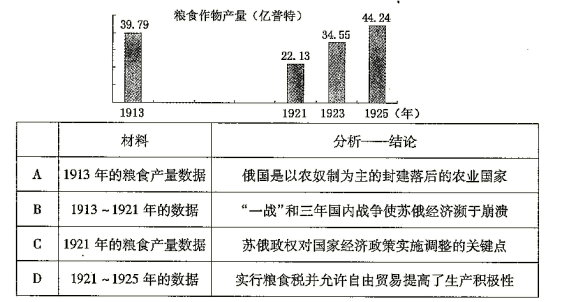

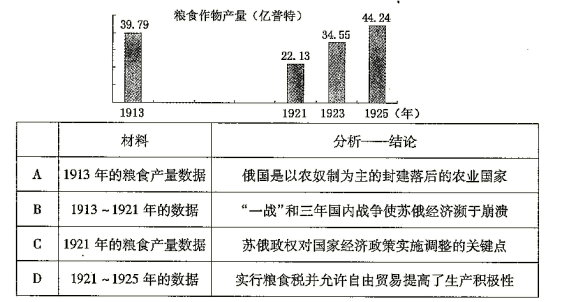

3 . 观察分析俄国1913、1925年粮食作物产量示意图,下列解释中不合理的是

| A.A | B.B | C.C | D.D |

您最近一年使用:0次

4 . 1861年改革推动俄国社会发展和进步的具体表现是

①模仿西方建立地方自治机构 ②为工业化提供了市场和劳动力

③符合俄国知识分子改革派愿望 ④自上而下用改良方式推动变革

①模仿西方建立地方自治机构 ②为工业化提供了市场和劳动力

③符合俄国知识分子改革派愿望 ④自上而下用改良方式推动变革

| A.①② | B.②④ | C.①③ | D.③④ |

您最近一年使用:0次

2020-07-18更新

|

119次组卷

|

5卷引用:北京市海淀区2015届高三上学期期末考试历史试题

5 . 法国历史学家托克维尔曾说:“经验告诉我们,对于一个坏政府来说,最危险的时刻通常就是它开始改革的时刻。”以下史事符合此观点的是

| A.中国商鞅变法 |

| B.俄国1861年改革 |

| C.日本明治维新 |

| D.宋代王安石变法 |

您最近一年使用:0次

2019-01-16更新

|

134次组卷

|

2卷引用:【区级联考】北京市丰台区2019届高三上学期期末考试历史试题

6 . 下表中史实与结论对应正确的是

| 序号 | 史实 | 结论 |

| A | 俄国农奴制改革 | 彻底废除封建制度 |

| B | 王安石变法 | 核心内容是选拔人才和改革官制 |

| C | 日本明治维新 | 大力发展私人企业,初步奠定了工业化基础 |

| D | 戊戌变法 | 是从学习西方技术向学习西方政治制度发展的一个尝试 |

| A.A |

| B.B |

| C.C |

| D.D |

您最近一年使用:0次

2018-09-20更新

|

399次组卷

|

2卷引用:【全国区级联考】北京市东城区2017-2018学年下学期高二年级期末考试历史试题

7 . 制度化的流动推动社会进步。

小华同学在阅读中对复旦大学姜义华教授的这一观点留下了深刻印象:中华文明有两种制度化的流动推动了社会的不断进步:一是人的身份地位流动。人没有固定不变的身份地位,但可以经过自身的努力而得到改变。二是土地的流动。“商鞅变法”后,土地一直在流动中,土地流动是中华民族几千年来维持理性发展的最根本财富。

(1)小华发现以上观点在中国历史发展中能找到一些史实印证,为此做了一张学习卡片,请你帮他填写完整。

土地流动:北魏孝文帝改革推行的①,一定程度上使农民获得了无主荒地,推动了北方经济的恢复和发展。

身份流动:隋炀帝时,始设进士科,②形成,在唐宋元各朝沿用并完善。这种通过读书、考试改变身份的制度,它的积极作用是③。

(2)小华依托以上观点解读了商鞅变法和梭伦改革。请你模仿示例,完成表格。

| 商鞅变法 | 梭伦改革 | |

| 经济基础 | 春秋战国时期,以铁犁牛耕为代表的生产力获得了发展。 | 工商业是雅典发展的经济基础。 |

| 财富流动 | ④ | “解负令”,使债务奴隶重获土地和自由;鼓励发展农业和工商业,扩大了下层平民的就业机会,保证了工商业者的核心利益。 |

| 身份变革 | 奖励军功,实行二十等爵制,使平民们获得了提高社会地位的途径。 | ⑤ |

(3)社会进步是曲折的。小华发现一些国家的改革在“身份变革和财富流动”的同时,存在着“流动并不彻底”的问题,这些都会影响社会发展。请你结合1861年俄国农奴制改革来说明这一观点。

您最近一年使用:0次