1 . 20世纪的战争与和平

材料一19世纪中叶的欧洲,重大政治问题一向是依靠武力加以解决的。德意志帝国是在以武力建立的新的国际结构中最强大和最显赫的国家,但所有欧洲国家都得出了结论:大规模的军事力量对它们的民族生存是不可或缺的。欧洲国家在和平时期从来没有像20世纪初期那样保持如此庞大的军队。……1914年,欧洲大陆上每一个强势国家不仅拥有一支庞大的常备军,而且在公民中间拥有数百万经过训练的后备军。几乎没有什么人渴望战争。除了少数几个爱采用耸人听闻手法的作家以外,所有的人都希望欧洲和平。然而,每个人都认识到,战争总有一天会到来。在1914年以前的那几年里,战争迟早要爆发的想法,可能使得一些国家里的某些政治家更决心去发动战争。不管怎样,民众对未来战争的预期,连同大规模的常备军,促成了这场1914年爆发的横跨欧洲的大战。不过,这场大战的出现也有其他的原因,包括国际同盟的连锁体系,德国想在世界事务中发挥更大作用的期望(这对英国早先形成的优势地位构成挑战,在法国则引起民族主义忧虑)以及巴尔干半岛上正如火如荼的种种冲突。

——(美)RR帕尔默《现代世界史》

材料二关于第一次世界大战的战争责任问题,中国学者罗天焕认为,两大集团中各国所应承担的责任是不尽相同的。潘人杰、李巨廉认为,应从“时代”、“格局”和“人”三个层面来看待战争缘起和战争责任。从时代看,现代条件下的大国霸权主义,主要资本主义大国经济和技术的迅猛提高,是20世纪初可能发生世界大战的条件;从“格局”看,20世纪初两大对立的同盟体系和军事集团的新格局的形成,为从局部战争演化为全面战争埋下了祸根;从“人”看,通向一战的道路有很大的自发性特点,这与大国当权人物的决策行动和对危机的处理有关。政策和行动僵硬,缺乏必要的妥协和绥靖,促成了两大集团迅速迎头相撞。

——潘人杰等《时代、格局和人——关于世界大战起源问题的若干思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出第一次世界大战爆发的历史背景。

(2)根据材料二,说明中国学者对于第一次世界大战战争责任的认识。

材料一在十九世纪中叶的欧洲,重大的政治问题都是依靠武力加以解决的。……但所有欧洲国家都得出了结论,大规模的军事力量对它们的民族生存是不可或缺的。……1914年,欧洲大陆上每一个强势国家不仅拥有一支庞大的常备军,而且在公民中间拥有数百万经过训练的后备军。几乎没有什么人渴望战争。然而,每个人都认识到,战争总有一天会来。在1914年以前的那几年里,战争迟早要爆发的想法,可能使得一些国家里的某些政治家更决心去发动战争。不管怎样,民众对未来战争的预期,连同大规模的常备军,促成了这场1914年爆发的横跨欧洲的大战。不过,这场大战的出现也有其他的原因,包括国际同盟的连锁体系,德国想在世界事务中发挥更大作用的预期(这对英国早先形成的优势地位构成挑战,在法国则引起民族主义忧虑)以及在巴尔干半岛正如火如荼的种种冲突。

—(美)R. R.帕尔默《现代世界史》

材料二关于一战的战争责任问题,中国学者潘人杰、李巨康认为,应从“时代”“格局”和“人”三个层面来看待战争缘起和战争责任。从时代看,现代条件下的大国霸权主义,主要资本主义大国经济和技术的迅猛提高,是20世纪初可能发生世界大战的条件;从“格局”看,20世纪初两大对立的同盟体系和军事集团的新格局的形成,为从局部战争演化为全面战争埋下了祸根;从“人”看,通向一战的道路有很大的自发性特点,这与大国当权人物的决策行动和对危机的处理有关。政策和行动僵硬,缺乏必要的妥协和绥靖,促成了两大集团迅速迎头相撞。

(1)根据材料一,分析一战爆发的历史背景。

(2)根据材料二,概括中国学者对于一战战争责任的认识。

材料 第一次世界大战期间,英国失去了其对外投资的之一,法国失去了之一,而德国则失去了全部对外投资。……欧洲许多工业区已遭破坏,而美国的工厂却在战时极大需求的推动下,犹如雨后春笋惊人地发展起来。……欧洲已不再像在19世纪时那样,是世界的银行家和世界的工场,这两方面的领导权已转到大西洋彼岸。

战争的浩劫使欧洲人士气沮丧,失去信心。在欧洲大陆的各个地方,古老的秩序正受到怀疑和挑战。英国首相劳合·乔治在1919年3月的一份秘密备忘录中写道:“在反对战前形势的工人中间,存在着一种不仅是不满,而且是忿怒和反抗的强烈意识,所有现存的政治、社会和经济方面的秩序都受到了欧洲各地广大人民的怀疑。”

在这一革命的紧要关头,许多欧洲人都期待美国的威尔逊和苏俄的列宁这两位非欧洲人的指导。威尔逊的《十和平纲领》引起了一场民主愿望和期望的骚动。1918年12月,当威尔逊踏上欧洲血染的土地时,户大民众以发狂的热情把他当作“人类的国王”、“救世主”、“和平王子”来欢迎,他们贪婪地聆听着他的有关和平与安全的远景规划。

——(美)斯塔夫里阿洛斯《全球通史》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳“这一革命的紧要关头”出现的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,指出威尔逊的远景规划及其受到欧洲民众欢迎的主要原因。

4 . 阅读材料,回答问题:

材料一1916年5月30日,他订出一个方案,想把英国皇家海军诱入圈套。他的诱饵是游弋在挪威海岸的弗兰茨·冯·希佩尔海军上将指挥的由战列巡洋舰和轻巡洋舰组成的舰队。他推论,英国人是不会派出整个舰队来拦截一次有限的偷袭的。舍尔指挥的公海舰队的全郑力量在五十英里之后跟踪着。如果英海军出击,希佩尔进行象征性的抵抗后就转舵,把追击者引进舍尔的大舰队的射程内。

材料二历时12个小时的海战,英方搜失战舰14艘,价亡6800余人;德方损失战舰11艘,伤亡3100余人。《纽约时报》报道:“德国痛殴了英国狱卒,但最后仍被关在牢房里。”

——《影响世界历史的21场经典海战》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出日德兰海战爆发的主要背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出你对“德国痛殴了英国狱卒,但最后仍被关在牢房里”的理解。结合材料一,说明材料二中“德国痛殴了英国狱卒”的原因。

材料 第一次世界大战的社会记忆以及二战前和平主义思潮的盛行,使得一战期间英国政府“为了国王和国家而战”的口号失去吸引力。在二战前的和平主义运动中,经验丰富的政治家和数百万民众寄希望于国联来防止战争。英国对德宣战后,和平主义和绥靖主义思潮在英国仍有很大影响力。英国民众不再像一战时那样用欢呼声以及对军事荣耀的期待去迎接战争,相反,二战被视为一场人们缓慢接受的、不可避免的战争。政府与人民之间缺乏信任,政府的战争动员话语较少涉及人民。负责政府战时宣传的信息部由于机构庞杂、分工不明、人员业余等弊病,给人留下愚蠢且无能的负面印象。在此背景下,政府动员话语逐渐出现“人民战争”的转向。“人民战争”话语延续到战后初期英国的社会转型中。在1945年大选中,工党领导人艾德礼表示,“人民”在战争中做出了巨大牺牲,必须建立“人民的和平”即符合“人民”利益的经济和社会秩序。工党最终赢得大选,映射出“人民战争”话语承载的价值理念在战后英国的社会吸引力,为战后英国共识政治的确立提供了基础。共识政治的基础主要包括混合经济、充分就业和福利国家。

——摘编自莫磊《第二次世界大战期间英国“人民战争”话语的生成、传播及其影响》

根据材料说明英国“人民战争”话语生成的历史背景并谈谈你的认识。

材料 中国作为远东唯一战场,青岛商民损失惨重。据 1918 年青岛商民损失统计结果显示,共计受损失者 1548 户,因受枪弹殒命者 40 人,损失总额计银元 19128993.42 元。1918 年下半年,青岛总商会应政府要求,缮具商民损失、欠债等材料,作为参加巴黎和会的中国代表团对德索赔的证据之一。为抗议列强将德国原在山东的权益转让给日本,中国代表团最终未签署《凡尔赛和约》,因此中国只能在会后与德国就赔偿问题进行双边谈判并获得了数额尚可的赔偿款。与此同时,青岛总商会不断地向各级政府机关申诉,请求政府拨出部分赔偿款补偿商民损失。但因中国当时内外交困,政府需款孔亟,总商会人微言轻,所作种种努力皆未能奏效,青岛商民未得到任何赔偿。

——摘编自张维缜《一战后中国对德索赔初探》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国青岛总商会开启对德索赔的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简评青岛总商会的索赔行动。

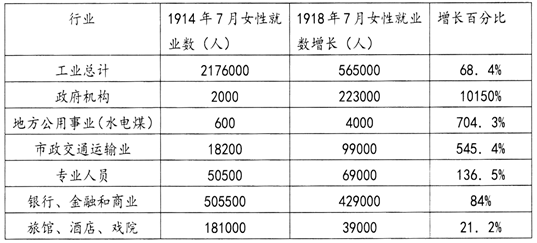

材料一 1914—1918年英国女性就业增长

——摘编自陆伟芳《第一次世界大战中的英国妇女选举权运动》

材料二 从19世纪初开始,英国有人呼吁给予妇女选举权,让她们参与国家的政治生活。19世纪70年代后,妇女选举权问题在英国导致了一场持久的全国性的社会运动,各种妇女选举权运动组织不断涌现,运动也从温和走向激进,并在一战前达到高潮。……《1918年人民代表法》最终出台。根据这部法案,英国的选民人数增长3倍,从战前的770多万增加到2140多万,其中女性选民840万。

——摘编自薛永生《论一战与英国妇女选举权的实现》

(1)根据材料一,概括一战期间女性就业情况的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析19世纪以来英国女性争取选举权的背景。

材料一 一战促使列强在中国的均势机制逐渐瓦解,这为中国寻求国际化谋求平等待遇提供了有利的国际环境。一战期间日本乘机加紧侵略中国,由于战争局势严峻,英法俄亟需外援,支持中国参战。1917年,中国正式向德奥宣战,并立即宣布废除与德奥的不平等条约,收复德奥租界,终止支付德奥庚款……在巴黎和会上,中国代表团大义凛然地拒签对中国不利的凡尔赛和约,把“中国问题”带到了世界最高论坛,为之后山东问题的解决提供了契机。

——摘编自姜良芽、孙杨《中国近现代史研究导引》

材料二 1918年11月11日,历时4年有余的一战结束,中国参加的协约国阵营是战争的胜利方。而早在和会召开前,“欧西报纸颇有中国参战不力,且闻有人拟趁机破坏,不使加入之说。”因此,中国的所谓“战胜国”地位不过是虚幻的,列强从未将中国视为平等一员。

——《中国近代通史》(十卷)(姜涛主编)

材料三 (华盛顿)会议期间,中国方面曾提出收回关税自主权,取消领事裁判权,撤退外国驻华军队和收回租界、租借地等要求,但均遭拒绝。……对中国来说,这是一次失败的会议,因为中国的多项要求遭到拒绝。……以共同宰割中国而告终。

——徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

(1)根据材料一,概括中国参加一战的背景。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,概括指出一战后列强“从未将中国视为平等一员”的表现。

| A.飞速进步的科学技术是一把“双刃剑” |

| B.狂热或极端的行为,只能招致矛盾的升级 |

| C.对于这次战争的持久性,矛盾双方战前均有充分的准备 |

| D.帝国主义国家间经济政治发展的不平衡性是国际动荡的根源 |