材料一 中国古代监察体制是一项系统性的制度设计。中国古代地方监察机关与地方行政机关相分离,直接从属于中央监察机关。中国古代监察范围宽泛,如汉初的《监御史九条》中,监察有讼者、盗贼者、伪铸钱者、非所当服者等。弹奏对象既可纠弹“官非其人”,也可议奏言“政非其理”。据统计,清代科道官共上奏疏687篇,其中弹勒之疏约占30%,言事之疏约占70%,许多事项实际上都是国家治理和社会管理中的一般事务。中国古代的监察不仅“劫”,还有“举(荐)”,其功能是罚赏俱有。此外,古代监察在违法犯罪发生之前就介入”事前监察”。在帝国政体下,监察的独立只能是外在的、相对的,而依附皇权是内在的、绝对的。

——摘编自艾永明《中国古代监察体制》

材料二 孙中山在中国监察史上第一次提出了“监察权”的概念,至今仍为理论界和我们的法律法规所采用。监察权必须独立的思想,则是孙中山监察思想最主要最核心的内容,亦是他长期一贯的思想。同时,他主张监察权是由国民大会授予的,必须对国民大会负责并接受其监督。孙中山认为监察权应当与立法权、行政权和司法权一样独立,主张建立立法、行政、司法、考选和纠察“五权分立”的政府架构。孙中山的监察思想,作为他民权主义理论的一个重要组成部分,立足于中国国情,“集合中外之精神”,达到了同时代人所难以达到之高度。

——摘编自王晓天《孙中山的监察思想》

材料三 新时代国家监察体制改革是对反腐败体制机制的完善与发展。中国的监察体制改革正逐渐步入深水区,面临着一系列需要探索实践的国境。从斯大林开始,苏联监察体制逐渐失去效力,导致苏联出现了高度集权的政治体制。中国的改革必须坚定不移贯彻创新发展理念,从监察职能延伸、监察主体的合理构建、纪法与法法的街接以及权力监督格局上进行路径创新,进一步提升国家腐败治理能力。

——摘编自聂应德、付扬《试论我国监察体制的创新发展》

(1)根据材料一,概括中国古代监察体制的基本特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析孙中山提出“监察权”的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新时期重视监察体制建设的意义。

(4)结合上述材料,谈谈你的认识。

材料 中山陵是近代中国“记忆之场”的范本,具体而微地见证了公共记忆和国族认同的生成过程、构造机制。1925年孙中山逝世之际,国民党人借助墓葬政治的途径,努力将中山陵构造为一个政治象征符号,让它承载起有关孙中山形象的选择性记忆,以及新生“党治国家”之下历史记忆的内核。与此同时,国民党人通过组织途径,持续开展集体谒陵活动,使“中山陵”迅速成为国民党统治大陆时期最重要的仪式场所。在这种仪式性的政治和记忆规训之下,以“孙中山”“国民革命”为关键词建构起来的核心记忆,在国人公共记忆中的主流地位日益得到强化。尤为重要的是,中山陵还被打造成为一处重要的景观空间,与市民休闲生活乃至旅游观光产业的发展紧密相连,亦帮助南京确立起民国时期的核心都市地位。在此过程中,象征符号和仪式规训的内涵逐渐隐身于幕后,原先由国民党人主导建构的关于近代中国历史进程的核心记忆,逐渐转化为一种嵌入日常生活深处的公共记忆。通过观光游览行为的普及,随着自然而然“习得”过程的展开,不仅增加了对“地方名胜”中山陵的了解,也使游客开始对“民族伟人”“孙中山”产生印象,播下了国族记忆的种子。以至于时光流转将近一个世纪之后,中山陵依然能够成为联系海内外华人共同历史记忆的纽带。

——摘编自李恭忠《“记忆之场”与国族认同:以中山陵为案例的探讨》

(1)据材料,指出国民政府将中山陵营造成近代中国“记忆之场”的途径。

(2)据材料并结合所学知识,分析将中山陵营造成近代中国“记忆之场”的意义。

材料 孙中山诞生于1866年,他生于一个农民家庭。在长兄孙眉的资助下,孙中山先后在檀糞山、广州、香港等地比较系统地按受西方的近代教育。透过1883-~1885年的中法战争,孙中山目睹了清政府的腐败,产生强烈改造中国的思想。他明确宣告:建立“兴中会”的唯一目的就是振兴中华,以申民志而扶国宗”;他在诠释“民生主义”时说“人民对于国家不只是共产,一切事权都是要共的。这才是真正的民生主义,就是孔子所希望之大同世界”。孙中山解决民生观问题的方法就是“平均地权”和“节制资本”。他强调“平均地权”与“耕者有其田”互补,“节制私人资本”与“发达国家资本”互补。

——摘编自吴铎《孙中山民生观研究》

(1)根据材料结合所学知识,说明孙中山民生观产生的社会背景。

(2)根据材料结合所学知识,简要评价孙中山的民生观。

材料 孙中山所追求的目标一直是现代化的强大中国,而这一目标的实现必须要以坚强的经济实力作为基础,其总体目标即实现民生主义工业化。而甘地认为正是大工业的到来使印度变得“堕落”,他找到的医治印度“堕落”的方法便是回归传统。在孙中山那里,追求民主建国以后的和平与追求过程中的暴力手段形成了鲜明的对比,而甘地则强调了目的和手段的一致性。

——摘编自王波《孙中山与甘地民族主主义思想比较研究》

(1)据材料,指出孙中山和甘地思想的不同之处,结合所学知识说明甘地找到的医治印度“堕落”的方法。

(2)据材料并结合所学知识,比较孙中山与甘地民族主义思想的异同,谈谈孙中山和甘地的民族主义思想对当今世界的启示。

材料 甘地所处的时代是英国殖民统治者用工业社会的文明猛烈冲击着印度农业社会文明的时代。甘地多次悲愤地宣布,英国用廉价工业纺织品打碎了印度的手工纺织业,从饥饿的农民和手工业者手中抢走了最后一碗饭。他指出,西方经济秩序建筑在工业文明基础之上,它使社会生活变成缺乏道德伦理规范的纯物质利益的东西。甘地把手纺车当作复兴印度的物质武器。他认为,手纺车是印度文明的象征,体现着农村经济在道德方面的“合作精神”,在他看来,振兴农村经济的关键在于用土布对抗洋布。恢复手纺车不仅可使农村经济自给,而且有助于印度自治。甘地为这个运动奔走宣传了20多年合,他认为这是非暴力抵抗运动的一个组成部分。

——摘编自彭树智《甘地的农村经济思想及其道德观》

(1)根据材料,概括甘地提倡手工纺织运动的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析甘地提倡手工纺织运动的作用。

材料一 在战后,亚洲国家对西方列强集体失望。英国没有兑现印度期待的自治。反而变本加厉,加深了印度的殖民枷镇。这导致甘地等印度精英从支持英国参战变成了一个不折不扣的民族主义者,开始推动印度独立。……比之外,一战使得亚洲的知识分子们经历了期望和失望,也让他们开始反思西方文明。亚洲人到底还要不要向西方学习?还是要自己另起炉灶?亚洲的价值和未来的归宿是怎么样的?

——摘编自徐国琦《亚洲为什么要重新审视一战的历史?》

材料二 1942年2月,蒋介石访问印度,目的之一是调和英国殖民地当局和印度独立势力的对立情绪,以便英国整合印度人力物力全力对抗法西斯。“彼受英人统治之苦痛而演成今日铁石心肠,无论任何革命热忱,亦不能转移其忍心之毫末。余对其观念之综论,彼惟知爱印度有印.度……乃印度哲学与传统精神所造成。只知忍痛而毫无热忱,实非革命首领之特性。余乃断言印度革命之不易成功也。”

——摘编自《蒋介石访问印度内幕>蒋介石日记》

(1)根据材料一,结合所学,简述一战结束后英国对印度加深“殖民枷锁"及甘地演变为“民族主义者”的表现。指出甘地在对西方文明反思的基础上提出的经济主张。

(2)根据材料二,结合所学,用史实说明“英国与印度独立势力的对立”,并概括蒋介石对甘地的印象。

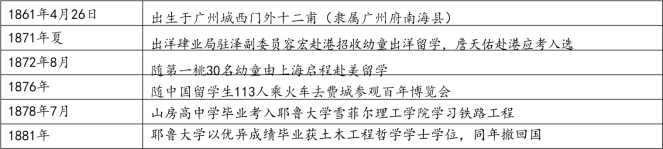

材料一 詹天佑早期经历(部分)

——摘编自经盛鸿《詹天佑评传》

材料二 中国数十年来为主义而奋斗者,中山先生一人而已。中国政界中之人格,不屈不变,始终 如一者,中山先生一人而已。中山先生真爱国者也;于为国之外,无其他杂念,可谓纯洁之爱国者。 中山先生真实行者也;不顾成败,不问毁誉,可谓勇往之实行者。以中国今日之情形言,人才少, 奸佞多;有所措施,每反初愿,不能尽如人意;此乃社会之孽,而非中山之罪也。故以有名于世者, 中山先生诚中国一人而已。

——摘自李菁《天下为公:孙中山传》

(1)根据材料一及所学知识,概述詹天佑“科学报国”思想形成的背景,并简述詹天佑回国后的报国实践。

(2)根据材料二,并结合所学史实加以说明“中山先生诚中国一人而已”。

材料 孙中山最终安葬于南京紫金山,而不是广东或别的地方,这一选择包含了丰富的信息。对于孙中山来说,辛亥革命具有无比重要的意义,既是毕生事业的巅峰,也是一生最大的遗憾和未竟期望的寄托。建成后的中山陵高度超过南京历代所有陵墓,比紫金山南麓的明孝陵还高90多米。中山陵的空间布局呈钟形,体现警钟长鸣、唤醒国人的政治寓意。墓后第一层为水泥步道,第二层植有广玉兰等,为游人休憩之所。与古代帝王陵寝锁闭于高墙密林之中不同,国民党人将中山陵设计成一个开放的纪念空间,也将负载整个国家的记忆和认同。中山陵的衬饰文字充分利用了民族文化心理,尤其孙中山手书的“天下为公”等遗训文字,无不提示着墓主的身份地位和期望,昭示着后来者的责任和义务之所在,即建造一个渊源有自而又适应世界大势的现代国家。

——摘编自李恭忠《中山陵——一个现代政治符号的诞生》

(1)根据材料并结合所学知识,简述中山陵选址于南京紫金山的深意。

(2)根据材料并结合所学知识,简析中山陵体现的历史价值。

材料一 大战期间,英国殖民当局减少了对印度的商品倾销,客观上有利于印度民族经济的发展。20年代,国大党改变以往同英国合作实行宪制改革的立场,主张用和平和合法手段,实现民族自治目标。1920年印度国大党通过了甘地拟订的“非暴力不合作计划”。甘地领导的不合作运动与哈里发委员会结成联盟,印度教徒和伊斯兰教徒在共同的反英斗争中团结起来,并肩战斗。1921年不合作运动同印度工人运动、农民运动交织在一起,形成了民族斗争的高潮。

——摘编自王斯德《世界现代史》

材料二 1922年到1924年,孙中山在数次讲演中一再谈到甘地领导的印度反英斗争。他充分肯定并赞赏甘地领导的非暴力不合作运动,但是,在民族斗争的具体策略问题上,孙中山与甘地存在分歧。例如,在抵制帝国主义“经济压迫”方面,孙中山把废除不平等条约等作为经济问题解决的前提。孙中山对甘地及非暴力斗争的看法反映了东方民族主义和民族运动的统一性与多样性相结合的特征。

——摘编自尚劝余《20世纪20年代初至70年代末中国的甘地研究》

完成下列要求:

(1)据材料一,分析一战后印度民族解放斗争形成高潮的原因,并说明这场运动的特点。

(2)据材料二和所学知识,指出孙中山和甘地在抵制“经济压迫”方面的策略。结合所学知识,简述他们领导的民族解放斗争共同的历史意义。

材料:1924年,孙中山在一次演讲中说:“我们要将来能够治国平天下,便先要恢复民族主义和民族地位。用固有的道德和平做基础,去统一世界,成一个大同之治,这便是我们四万万人的大责任。诸君都是四万万人的一分子,都应该担负这个责任,便是我们民族的精神。”孙中山所说的治国,是指中国的独立、自由和富强(包括均富);而平天下,则是发扬“济弱扶倾”的传统理念,帮助其他被压迫民族谋求各自的独立、自由和富强。孙中山所说的“用固有的道德和平做基础”,包括两层意思:一是把道德范围的东西放在知识范围中来探讨,认为应该先从个人的内省与自我完善做起,讲究自身的文明修养,然后才谈得上齐家、治国、平天下。孙中山沿袭中国的传统观念,认为家族是国家的基层团体,由家族而宗族而国族,合群图强然后才能讲民族主义,而且只有先恢复民族主义才能讲世界主义。二是力图以王道与霸道这两个古老词汇来区分东西方文化的本质差异。他曾经明确指出:“东方的文化是王道,西方的文化是霸道;讲王道是主张仁义道德,讲霸道是主张功利强权;讲仁义道德,是由正义公理来感化人,讲功利强权,是用洋枪大炮来压迫人。”

--摘编自章开沅《王道与霸道--试论孙中山的大同理想》

(1)根据材料并结合所学知识,概括孙中山大同思想的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,分析孙中山阐释大同思想的背景。

(3)孙中山阐释大同思想是基于自身和社会两方面出发的。首先社会基础是中国当时的国情以及西方文明对中国的冲击。当时国共合作已经建立,国民革命兴起,价值西方思想的深入使得孙中山开始思考这一问题。此外,孙中山自身已经有三民主义的理论做基础,在此基础上进一步发展。