1 . 人的中脑边缘多巴胺系统是脑的“奖赏通路”,通过多巴胺兴奋此处的神经元,传递到脑的“奖赏中枢”,可使人体验到欣快感,因而多巴胺被认为是引发“奖赏”的神经递质,下图是神经系统调控多巴胺释放的机制,毒品和某些药物能干扰这种调控机制,使人产生毒品或药物的依赖。

(1)释放多巴胺的神经元中,多巴胺储存在______ 内,当多巴胺释放后,可与神经元A上的______ 结合,引发“奖赏中枢”产生欣快感。

(2)多巴胺释放后,在其释放的突触前膜上有回收多巴胺的转运蛋白,该蛋白可以和甲基苯丙胺(冰毒的主要成分)结合,阻碍多巴胺的回收,使突触间隙中的多巴胺______ (“增多”“减少”或“不变”)长期使用冰毒,会使神经元A上的多巴胺受体减少,当停止使用冰毒时,生理状态下的多巴胺“奖赏”效应______ (“减弱”或“增强”),造成毒品依赖。

(3)释放多巴胺的神经元还受到抑制性神经元的调控,当抑制性神经元兴奋时,其突触前膜可以释放Ƴ-氨基丁酸,Ƴ-氨基丁酸与突触后膜上的受体结合,使Cl⁻______ ,从而使释放多巴胺的神经元______ (“兴奋”或“抑制”),多巴胺的释放量______ (“增多”或“减少”)。抑制性神经元细胞膜上有吗啡的受体,当人长时间过量使用吗啡时,抑制性神经元的兴奋性减弱,抑制性功能降低,最终使得,“奖赏”效应增强。停用时,造成药物依赖。

(1)释放多巴胺的神经元中,多巴胺储存在

(2)多巴胺释放后,在其释放的突触前膜上有回收多巴胺的转运蛋白,该蛋白可以和甲基苯丙胺(冰毒的主要成分)结合,阻碍多巴胺的回收,使突触间隙中的多巴胺

(3)释放多巴胺的神经元还受到抑制性神经元的调控,当抑制性神经元兴奋时,其突触前膜可以释放Ƴ-氨基丁酸,Ƴ-氨基丁酸与突触后膜上的受体结合,使Cl⁻

您最近一年使用:0次

2023-12-15更新

|

258次组卷

|

10卷引用:江西省吉安县立中学2020-2021学年高二12月月考生物试题

江西省吉安县立中学2020-2021学年高二12月月考生物试题2015届北京市丰台区高三一模理综生物试卷【全国百强校】山东师范大学附属中学2019届高三上学期第四次模拟理科综合生物试题(已下线)【南昌新东方】2020年3月师大附中高二年级月考生物试卷 005北京市海淀区101中学2020-2021学年高二上学期期中生物试题内蒙古集宁新世纪中学2021-2022学年高二上学期期中生物试题湖南省长沙市湖南师范大学附属中学2021-2022学年高三下学期第七次月考生物试题北京市宣武外国语实验学校2021-2022学年高二上学期期中生物试题2024届云南省大理白族自治州民族中学、怒江傈僳族自治州民族中学高三上学期联合模考理综生物试题内蒙古鄂尔多斯市西四旗2023-2024学年高二上学期期末生物试题

名校

2 . 氯胺酮是静脉全麻药,其作用原理是抑制兴奋性神经递质(如乙酰胆碱)与受体的相互作用。下列有关叙述错误的是( )

| A.乙酰胆碱与受体结合后引起突触后膜电位变化,使膜内Na+浓度高于膜外 |

| B.神经递质在突触间隙扩散到突触后膜受体附近,不消耗细胞产生的ATP |

| C.长时间使用氯胺酮,可能会导致人的脑部神经细胞产生不可恢复的损伤 |

| D.氯胺酮抑制兴奋性神经递质与受体结合的过程发生在内环境中 |

您最近一年使用:0次

2023-09-24更新

|

429次组卷

|

5卷引用:江西省吉安市泰和县泰和中学2023-2024学年高二10月月考生物试题

3 . 2021年诺贝尔生理学或医学奖获得者破解了人类感知疼痛的机制,该团队发现了辣椒素引起疼痛。TRPV1是感觉神经元上的一种膜蛋白,P物质是A神经元分泌的痛觉神经递质,细胞内的Ca2+能促进Р物质的释放。图1表示炎症痛产生的分子机制,IL-6表示炎症因子,IL-6R为其受体;图2表示痛觉产生及止痛原理,A、B、C为不同的神经元。回答下列问题:

(1)由图1、图2可知,炎症痛的产生是因为炎症因子最终促进________ 的合成,并运送到细胞膜上,使Ca2+内流增加,从而推测辣椒素引起痛觉产生的原因是通过以上过程促进了________ 释放,进而引起B神经元兴奋,将兴奋传理到_________ 产生痛觉。

(2)图2中C神经元释放的内啡肽能止痛,它可以与A神经元上的________ 结合,通过抑制________ ,进而抑制痛觉产生。

(3)吗啡是一种阿片类毒品,也是麻醉中常用的镇痛药且镇痛效果较好,据图2分析,吗啡镇痛的原理可能是________ 。长期使用吗啡可致依赖成瘾,一旦停用吗啡会出现更强的痛觉,请解释出现该现象的原因:________ 。

(1)由图1、图2可知,炎症痛的产生是因为炎症因子最终促进

(2)图2中C神经元释放的内啡肽能止痛,它可以与A神经元上的

(3)吗啡是一种阿片类毒品,也是麻醉中常用的镇痛药且镇痛效果较好,据图2分析,吗啡镇痛的原理可能是

您最近一年使用:0次

2023-04-11更新

|

275次组卷

|

2卷引用:2023届江西省吉安市高考模拟测试(一模)理综生物试题

名校

4 . 河豚虽营养丰富,味道鲜美,但其体内的河豚毒素毒性很大。研究表明,河豚毒素一旦进入人体,就会像塞子一样凝固在Na+通道的入口处,导致血管运动神经和呼吸神经中枢麻痹,人体迅速死亡。下列说法错误的是( )

| A.Na+通道受阻会使神经细胞外的Na+不能内流 |

| B.极微量的河豚毒素有作为局部麻醉剂的可能 |

| C.河豚毒素致人中毒的机理是导致神经冲动持续发生 |

| D.促进Na+通道开放的药物可缓解河豚毒素中毒症状 |

您最近一年使用:0次

2022-11-10更新

|

258次组卷

|

13卷引用:江西省吉安市遂川中学2021-2022学年高二上学期第三次月考生物试题(A卷)

江西省吉安市遂川中学2021-2022学年高二上学期第三次月考生物试题(A卷)四川省泸州市2020-2021学年高二上学期期末生物试题(已下线)解密16 神经调节(分层训练)-【高频考点解密】2021年高考生物二轮复习讲义+分层训练河南省中原名校2021-2022学年高二12月联考生物试题四川省遂宁中学校2021-2022学年高二上学期期中生物试题(已下线)湖北省2021年普通高中学业水平选择性考试生物试题(5)四川省乐山市2021-2022学年高二上学期期末教学质量检测生物试题山西省大同市浑源县七中2022-2023学年高二10月月考生物试题四川省宜宾市叙州区二中2022-2023学年高二上学期期中生物试题辽宁省锦州市某校2022-2023学年高二上学期期中生物试题江苏省盐城市响水县清源高级中学2022-2023学年高二上学期期末测试生物试题黑龙江省鸡西市一中2022—2023学年高二上学期期中考前训练生物试题黑龙江省哈尔滨市6中2023-2024学年高二上学期期中生物试题

名校

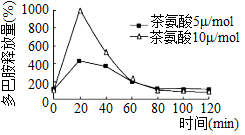

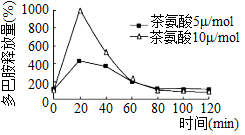

5 . 研究人员以大鼠为研究对象,探究茶叶中茶氨酸对脑腺体多巴胺(一种神经递质)释放的影响,结果如图所示。下列相关叙述正确的是( )

| A.该实验缺少一组不添加茶氨酸、其他条件与另两组相同的对照组 |

| B.由图推测,茶氨酸浓度越大,促进多巴胺释放的作用时间越长 |

| C.多巴胺能与突触后膜上的受体结合,受体决定了多巴胺释放的位置 |

| D.多巴胺发挥作用后,突触后膜内侧钠离子浓度比外侧高 |

您最近一年使用:0次

2022-06-20更新

|

1634次组卷

|

12卷引用:江西省吉安市一中2022-2023学年高二11月期中生物试题

江西省吉安市一中2022-2023学年高二11月期中生物试题2023届湖北省名校联盟新高三第一次摸底联考生物试题2023届湖北省名校联盟新高三摸底联考(新高考)生物试题2022年湖南卷真题变式题1-42023届九师联盟高三摸底联考生物试题山东省枣庄滕州市一中2022-2023学年高二10月考生物试题山东省滨州市沾化区实验高级中学2022-2023学年高二10月月考生物试题四川省成都市树德中学2022-2023学年高二上学期期中生物试题(已下线)考点13 神经调节(已下线)第37讲 神经冲动的产生和传导(好题帮)-备战2023年高考生物一轮复习考点帮(全国通用)湖北省黄冈市黄梅县二中2022-2023学年高二11月周考生物试题课堂例题苏教版2019选必一1.1神经调节

名校

解题方法

6 . 已知突触前神经元释放的某种递质可使突触后神经元兴奋,当完成一次兴奋传递后,该种递质立即被分解。某种药物可以阻止该种递质的分解,这种药物的即时效应是( )

| A.突触前神经元持续性兴奋 | B.突触后神经元持续性兴奋 |

| C.突触前神经元持续性抑制 | D.突触后神经元持续性抑制 |

您最近一年使用:0次

2020-12-11更新

|

1709次组卷

|

169卷引用:2016-2017学年江西省吉安一中高二上第一次段考生物试卷

2016-2017学年江西省吉安一中高二上第一次段考生物试卷(已下线)2010届安徽省蚌埠二中高二下学期期中考试生物卷(已下线)2010年福建省莆田一中高一下学期期中考试生物卷(已下线)2009~2010学年度浙江省杭州市萧山区三校高二下学期期中联考文科生物试题(已下线)2010年抚顺市重点高中协作校高二下学期期末考试生物试题(已下线)2010年河南省河南大学附属中学高二上学期期中考试生物卷(已下线)2010年福建省福州市八县(市)协作校高二上学期期中联考理科生物卷(已下线)2011届北京五中高三上学期期中考试生物试卷(已下线)2011~2012学年广东省汕头市金山中学高二期中考试生物(文)试卷(已下线)2011-2012学年黑龙江省鹤岗一中高二上学期期中考试生物试卷(已下线)2011-2012学年吉林省扶余一中高二上学期期中考试生物试卷(已下线)2011-2012学年福建省厦门六中高二上学期期中考试生物(理)试卷(已下线)2011-2012学年四川省南山中学高二上学期期末模拟试题生物试卷(已下线)2011-2012年度黑龙江省绥棱县第一中学高二上学期期末生物试卷(已下线)2011-2012学年山东省济宁市鱼台二中高二上学期期末模拟生物试卷(已下线)2011-2012学年陕西省西安市第一中学高二上学期期末生物(理)试卷(已下线)2011-2012学年汕头金山中学第一学期期末考试高二文科生物试卷(已下线)2011-2012学年广东省中大附中高二下学期期中考试文科生物试卷(已下线)2011-2012学年北京三十一中高二下学期期中考试生物试卷(已下线)2011-2012学年甘肃省甘谷一中高二下学期期中考试生物试卷(已下线)2011-2012学年江苏省苏州五中高二上学期期中考试生物试卷(已下线)2011-2012学年陕西省延长县中学高一下学期期中考试生物试卷(已下线)2012-2013学年贵州省遵义四中高二上学期期中考试文科生物试卷(已下线)2012-2013学年辽宁省朝阳县柳城高级中学高二上学期期末考试生物卷(已下线)2012-2013学年河南省郑州市第四中学高一下学期期中考试生物试卷(已下线)2012-2013学年北京市房山区房山中学高二下学期期中考试文生物试卷(已下线)2012-2013学年广东惠州市实验中学高二上学期期中考试文科生物试卷(已下线)2013-2014学年福建厦门六中高二上期期中生物卷(已下线)2013-2014学年安徽师大附中高二上期期中考试生物卷(已下线)2013-2014学年河南开封第二实验高级中学高二上期期中考试生物卷(已下线)2013-2014学年福建厦门杏南中学高二上期期中考试生物卷(已下线)2013-2014学年北京市第六十六中学高二下期期中考试生物卷(已下线)2013-2014学年福建省福州八中高一下期末考试生物卷(已下线)2014-2015学年河南信阳市高二上学期模块检测生物试卷2014-2015学年福建省泉港一中高二上学期期末考试生物试卷2014-2015学年山东省潍坊第一中学高一4月月考生物试卷2014-2015学年北京市房山区周口店中学高二下学期期中考试生物试卷2014-2015学年福建省泉州第一中学高二12月月考生物试卷2015-2016学年河北省行唐启明中学高二上学期第一次月考生物试卷12015-2016学年吉林第一中学校高二9月检测生物试卷2015-2016学年四川省成都市第七中学高二上期中生物试卷2015-2016学年河北省行唐启明中学高二上学期第一次月考生物试卷22015-2016学年河北省正定中学高二上学期第一次联考生物试卷2015-2016学年河北定兴第三中学高二上学期第一次月考生物试卷2015-2016学年山西省大同市一中高二上期中生物试卷2015-2016学年云南省玉溪市一中高二上期中文科生物试卷2015-2016学年黑龙江省实验中学高二上期中文科生物试卷2015-2016学年吉林省扶余市一中高二上学期期末生物试卷2015-2016学年重庆市开县实验中学高二(上)第二次月考生物试卷2015-2016学年辽宁省葫芦岛八中高二实验班上第二次月考生物试卷12015-2016学年辽宁省葫芦岛八中高二实验班上第二次月考生物试卷22015-2016学年河北省保定市清苑一中高二上第一次月考生物试卷2015-2016学年河北省唐山市滦南一中高二上10月考理科生物试卷2015-2016学年河北省唐山市滦南一中高二上10月考文科生物试卷2015-2016学年黑龙江省实验中学高二上第一次月考生物试卷2015-2016学年湖北省随州市广水市文华高中高二上12月考生物试卷2015-2016安徽师范大学附属中学高二上期末考试生物试卷2015-2016学年辽宁省营口市大石桥二中高二上期末生物试卷2015-2016陕西西安长安第一中学高一下第一次月考生物卷2015-2016学年玉溪峨山彝族自治县一中高二上期末生物卷2015-2016学年海南省东方市八校高二下学期期末考试模拟生物试卷2016-2017学年山东省淄博市淄川一中高二上开学考试生物试卷2016-2017学年河北定州中学高二上9.25周练生物卷2016-2017学年青海西宁五中高二上第一次月考生物试卷2016-2017学年甘肃天水一中高二文上第二阶段考生物卷2016-2017学年江苏如东高中高二上学期期中考试生物试卷2016-2017学年青海省西宁五中高二11月月考生物试卷山东省菏泽市2016-2017学年高一下学期期中考试生物试题山东省淄博市淄川中学2018届高三上学期开学考试生物试题河北省滦县二中2016-2017学年高二下学期期中考试生物试题青海省西宁市第二十一中学2017-2018学年高二9月月考生物试题陕西省西安电子科技中学2017-2018学年高二上学期第一次月考生物试题广西宾阳县宾阳中学2017-2018学年高二9月月考生物试题黑龙江省大庆大庆十中、二中、二十三中、二十八中2017-2018学年高二第一次联考生物试题福建省晋江市季延中学2017-2018学年高二上学期期中考试生物(文)试题高中生物人教版 必修3 第2章 动物和人体生命活动的调节 第1节 通过神经系统的调节 兴奋在神经元之间的传递、神经系统的分级调节、人脑的高级功能陕西省西安市长安区第一中学2017-2018学年高二上学期期末考试生物(文)试题内蒙古杭锦后旗奋斗中学2017-2018学年高二上学期期末考试生物试题广东省惠州市2017-2018学年高二上学期末学分认定及期末考试(理科)生物试题广东省惠州市2017-2018学年高二上学期末学分认定及期末考试(文科)生物试题【全国市级联考】陕西省咸阳市2017-2018学年高二上学期期末考试生物试题【全国百强校】北京师范大学附属中学2017-2018学年高二下学期期中考试生物试题【全国百强校】北京市第四中学2017-2018学年高二下学期期中考试生物试题(已下线)【全国百强校】北京市北京四中2017-2018学年高二下学期期中考试(文科)生物试题【全国百强校】北京101中学2017-2018学年高二下学期期中考试(理科)生物试题【全国校级联考】山西省汾阳市第二高级中学、文水县第二高级中学2016-2017学年高二上学期第一次联考生物试题【全国百强校】内蒙古自治区杭锦后旗奋斗中学2018-2019学年高二上学期第二次(12月)月考生物试题【全国百强校】北京市第四中学2018-2019学年高二上学期期中考试生物试题【全国百强校】黑龙江省大庆实验中学2018-2019学年高二上学期期末考试生物试题1【全国百强校】黑龙江省大庆实验中学2018-2019学年高二上学期期末考试生物试题2【区级联考】安徽省宿州市埇桥区2018-2019学年高二上学期期末考试生物试题北京市东城区2018-2019学年高二上学期期末生物试题河北省石家庄市2018-2019学年高二上学期期末生物试题云南省玉溪市民族中学2018-2019学年高二(文)下学期月考生物试题沪科版高二生物-5-2《神经系统中信息的传递和调节》试题江苏省南通市田家炳中学2019-2020学年高二上学期第一次学情调研生物试题江苏省连云港市东海县白塔高级中学2019-2020学年高二上学期暑假检测生物试题山西省运城市景胜中学2019-2020学年高二上学期(9月)月考生物试题江苏省南通市海门市包场高级中学2019-2020学年高二上学期开学检测生物试题辽宁省沈阳市城郊市重点联合体2018-2019学年高二上学期期中考生物试题北京市八十中2019-2020学年高二上学期期中生物试题山西省大同市一中2019-2020学年高二上学期期中生物试题陕西省延安市黄陵中学2019-2020学年高二上学期期末生物试题福建省三明市一中2019-2020学年高二上学期第二次月考生物试题北京师范大学附属实验中学2017-2018学年高二下学期期中生物试题北京市2019年春季学业水平考试生物试题(已下线)新课练 13通过神经系统的调节-2020年【衔接教材·暑假作业】新高二生物(人教版)(已下线)第02章 动物和人体生命活动的调节(单元测试)-2019-2020学年上学期高二生物同步精品课堂(人教版必修3)山东省滨州市博兴县三中2020-2021学年高二上学期第一次月考生物试题黑龙江省大庆中学2020-2021学年高二10月月考生物试题江苏省苏州市吴江汾湖高级中学2020-2021学年高二上学期10月月考生物试题山西省临汾市古县一中2020-2021学年高二上学期期中生物试题湖南省衡阳市二十六中2020-2021学年高二上学期期中生物试题青海省海西州高级中学2020-2021学年高二上学期期中生物试题江西省南昌市十中2020-2021学年高二上学期第二次月考生物试题吉林省白山市抚松县五中2020-2021学年高二上学期期中生物试题内蒙古乌兰察布市北京八中乌兰察布分校2020-2021学年高二上学期期末生物试题湖南省湘潭市一中2020-2021学年高二(高考班)上学期期中生物试题四川省自贡市田家炳中学2020-2021学年高二下学期开学考试生物试题吉林省吉林市五十五中2020-2021学年高二上学期期末生物试题黑龙江省哈尔滨市哈师大附中2020-2021学年高二上学期期末生物试题河北省石家庄市藁城区一中2020-2021学年高二上学期第一次月考生物试题安徽省六安市新安中学2020-2021学年高二12月月考生物试题山东省菏泽市一中老校区2018-2019学年高二上学期期末生物模拟试题安徽省安庆市白泽湖中学2020-2021学年高二下学期期中生物试题甘肃省金昌市一中2020-2021学年高二下学期期中生物(理)试题甘肃省天水市田家炳中学2020-2021学年高二下学期期中生物(理)试题江苏省七校联盟2018-2019学年高二上学期期中联考生物试题(必修)安徽省合肥市二中2019-2020学年高二上学期期中生物试题湖南省张家界市一中2019-2020学年高二上学期期中生物试题辽宁省盘锦市辽河油田二中2019-2020学年高二上学期期中生物试题辽宁省大连市2017-2018学年高二上学期期末考试生物(理)试题河南省南阳市一中2021-2022学年高二上学期第一次月考生物试题河南省新乡市原阳县三中2020-2021学年高二下学期期末生物试题(已下线)第2章 神经调节 第2节 神经冲动的产生和传导 思考与练习安徽省宿州市十三所重点中学2021-2022学年高二上学期期末质量检测生物试题云南省曲靖市罗平县五中2021-2022学年高二上学期期末生物试题贵州省贵阳市花溪六中2021-2022学年高二上学期第一次月考文科生物试题广西桂林市十九中2021-2022学年高二上学期期中生物试题甘肃省白银市靖远县四中2021-2022学年高二下学期期中生物试题广西柳江中学2018-2019学年高二10月月考生物试题江苏省盐城市某校2021-2022学年高二上学期期中生物试题(选修)河南省安阳市二中2018-2019学年高二10月月考生物试题河南省开封县三中2022—2023学年高二上学期开学考试生物试题福建省泉州市六中2021-2022学年高二上学期期中模块测试生物试题陕西省榆林市十中2022—2023学年高二上学期第一次月考生物试题北京市中国农业大学附中2021-2022学年高二上学期期中学业水平调研生物试题北京市中国农业大学附中2021-2022学年高二上学期期中学业水平调研生物试题河北省唐山市十县一中2022-2023学年高二11月期中生物试题陕西省汉中市洋县中学2022-2023学年高二上学期期中生物试题河南省驻马店市汝南县二中2022-2023学年-高二上学期第一次月考生物试题四川省成都市新津区成都外国语学校2022-2023学年高二10月月考生物试题陕西省西安市阎良区关山中学2022-2023学年高二上学期第二次质量检测(期中)生物试题(文科)西藏拉萨市二中2022-2023学年高二上学期期末生物试题湖南省株洲市攸县2022-2023学年高二上学期月考生物试题云南省怒江州泸水市怒江新城新时代中学2022-2023学年高二上学期期末生物试题福建省莆田市仙游县枫亭中学2022-2023学年高二上学期期中生物试题浙江省台州市路桥区东方理想学校2021-2022学年高二10月阶段性考试生物试题陕西省渭南市白水中学2022-2023学年高二12月月考生物试题河北省唐山市二中2022-2023学年高二11月期中生物试题黑龙江省哈尔滨师范大学附中2023-2024学年高二10月月考生物试题天津市朱唐庄中学2023-2024学年高二10月月考生物试题陕西省西安市周至县六中2023-2024学年高二10月月考生物试题陕西省汉中市城固县二中2023-2024学年高二11月期中生物试题陕西省西安市周至县六中2023-2024学年高二上学期期中生物试题四川省凉山州宁南中学2023-2024学年高二上学期第二次月考生物模拟题(三)陕西省西安市周至县第六中学2023-2024学年高一下学期4月月考生物试题浙江省宁波市余姚中学2023-2024学年高一下学期期中考试生物试题浙江省宁波市余姚中学2023-2024学年高一下学期期中考试生物试题