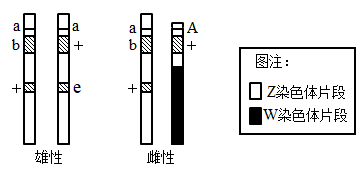

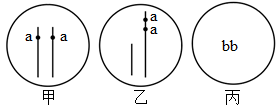

1 . 与雌蚕相比,雄蚕在生命力、桑叶利用率和吐丝结茧等方面具有更大的优势。科学家利用诱变和杂交的方法构建了一种家蚕品系,实现了专养雄蚕的目的。该家蚕品系雌雄个体基因型组成如下图所示。A/a为控制卵色的基因,显性基因A决定黑色,隐性基因a决定白色,b、e是纯合时引起胚胎死亡的突变基因(注:ZbW、ZeW为纯合子),“+”代表野生型基因。研究发现,在该家蚕品系的性染色体上存在交换抑制因子,能避免四分体中染色体片段互换,从而保留该品系用于育种。下列有关叙述正确的是( )

| A.在构建该品系过程中发生了基因突变和染色体变异 |

| B.该品系产生的黑色受精卵为雌蚕,白色受精卵为雄蚕 |

| C.由上图可知该品系不可能产生的基因型配子是Za++、Zabe、Zab+、WAb、Wa+ |

| D.该品系能产生四种受精卵,其中胚胎致死的基因型为Zab+Zab+、Za+eWA+ |

您最近一年使用:0次

2024-05-22更新

|

220次组卷

|

3卷引用:湖南省永州市2024届高考第三次模拟考试生物试卷

名校

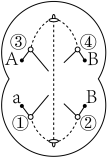

2 . 某二倍体高等动物(2n =4)的基因型为AaBb,现将其一个精原细胞的DNA都用放射性同位素32P标记并放入含31P的培养基中培养并分裂,其中某个子细胞染色体及其基因位置如图所示,且形成该细胞的过程中只发生了一次遗传物质的异常变化。下列叙述错误的是( )

| A.若只有1条染色体有放射性,说明形成该细胞过程中发生了基因突变 |

| B.若只有2条染色体有放射性,说明该精原细胞在减数分裂前只进行了一次有丝分裂 |

| C.若只有3条染色体有放射性,说明形成该细胞过程中发生了染色体互换 |

| D.若4条染色体均有放射性,说明该精原细胞经过一次有丝分裂后进行减数分裂。 |

您最近一年使用:0次

2023-03-05更新

|

1154次组卷

|

6卷引用:湖南省长沙市雅礼中学2022-2023学年高三下学期月考卷(六)生物试题

名校

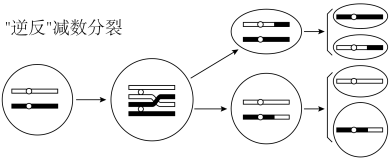

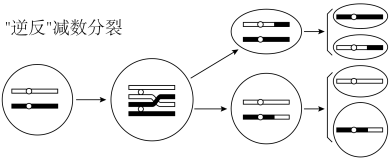

3 . 某生物的卵原细胞在培养液中既能进行有丝分裂也能进行减数分裂。研究人员在该生物卵原细胞进行减数分裂过程中,发现了“逆反”减数分裂现象。将一个双链均被14C标记的基因A和一个双链均被13C标记的基因A插入一个卵原细胞的一条染色体的两端。将此卵原细胞在普通12C培养液中培养,先完成一次有丝分裂,再发生如图所示的“逆反”减数分裂,共产生8个子细胞。下列叙述错误的是( )

| A.“逆反”减数分裂时,同源染色体在减数分裂Ⅰ分离,姐妹染色单体在减数分裂Ⅱ分离 |

| B.8个子细胞中,最多有4个卵细胞同时含有13C标记和14C标记 |

| C.8个子细胞中,可能有1个卵细胞同时含有13C标记和14C标记、1个卵细胞含13C标记 |

| D.8个子细胞中,可能有2个卵细胞同时含有13C标记和14C标记、6个极体都不含14C标记和13C标记 |

您最近一年使用:0次

2022-12-16更新

|

1486次组卷

|

4卷引用:湖南省长沙市一中2022-2023学年高三上学期月考卷(四)生物试题

名校

4 . 用含3H-TdR(胸腺嘧啶脱氧核苷)培养液培养海拉细胞适当时间,使所有细胞的核DNA都完全标记;加入DNA合成抑制剂培养适当时间,直至所有细胞都停止分裂;洗去抑制剂,将细胞移至无放射性的完全培养液中培养并开始计时,定期测量分裂期细胞的放射性,结果如下:经过3.5小时后第一次测量到有放射性的分裂期细胞,经过5.5小时后第一次测量到有放射性的分裂末期细胞,经过9.5小时后发现有放射性的分裂期细胞开始减少,经过22.5小时后第二次测量到有放射性的分裂期细胞。下列分析错误的是( )

| A.细胞周期是19小时,G1期是9.5小时,M期是6小时,G2期是3.5小时 |

| B.加入DNA合成抑制剂后,有的细胞能够完成完整的细胞周期,在G1期合成DNA聚合酶 |

| C.第二次测量到的有放射性的中期细胞中,每条染色体都带有放射性且缩短到最小程度 |

| D.9.5小时时,细胞内被标记的大分子物质只有DNA,部分细胞有大量TdR进入细胞核 |

您最近一年使用:0次

2022-11-29更新

|

817次组卷

|

3卷引用:湖南省常德市临澧县一中2023-2024学年高三上学期第二次阶段考试生物试题

名校

5 . 苯丙酮尿症是一种常见的氨基酸代谢障碍病,绝大多数患者病因是苯丙氨酸羟化酶(PAH)基因突变导致苯丙氨酸羟化酶缺乏。已知人群中染色体上PAH基因两侧限制性核酸内切酶MspI酶切位点的分布存在两种形式(图1)。图2是某患者的家族系谱图,其中部分成员I1、I2、Ⅱ1和Ⅱ2的DNA经限制性内切酶MspI酶切后进行电泳分离,并利用荧光标记的PAH基因片段与酶切片段杂交,得到DNA条带分布情况如图3,在电泳过程中,分子量较小的条带会因电泳速度过快导致难以观察。下列分析错误的是( )

| A.图2中Ⅱ1与Ⅱ4基因型相同的概率为4/9 |

| B.I2个体19kb的DNA条带中一定含有正常PAH基因 |

| C.Ⅱ3个体一定为PAH基因纯合体,可能有1个探针杂交条带 |

| D.若Ⅱ4电泳只有19kb的DNA条带,则为PAH基因杂合体的概率为1/2 |

您最近一年使用:0次

2022-04-28更新

|

870次组卷

|

2卷引用:湖南省长沙市一中2021-2022学年高三下学期第九次月考生物试题

名校

6 . 生态学家将生物大体上分为两种不同的生活史对策,即R对策和K对策。R对策生物通常是个体小、寿命短、生殖力强但存活率低,亲代对后代缺乏保护;K对策生物通常是个体大、寿命长、生殖力弱但存活率高,亲代对后代有很好的保护。制约种群数量的因素分为两类:密度制约因素和非密度制约因素。下列说法错误的是( )

| A.东北虎的生活史对策为K对策,K对策的生物易受非密度制约因素影响 |

| B.东亚飞蝗的生活史对策为R对策,R对策的生物易受密度制约因素影响 |

| C.R对策生物能在短时间内产生较多后代,以便在特定的环境中占据优势 |

| D.有效保护K对策生物的措施是改善它们的栖息环境以提高其环境容纳量 |

您最近一年使用:0次

2022-02-20更新

|

1823次组卷

|

8卷引用:2022届湖南省大联考雅礼十六校高三二模生物试题

名校

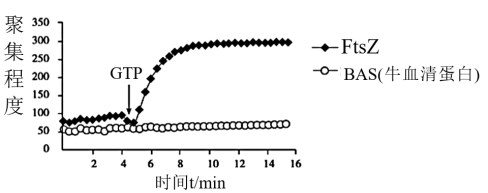

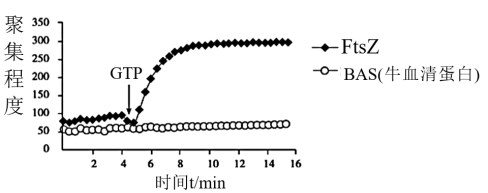

7 . 丝状温度敏感蛋白(FtsZ)是细菌中一种含量丰富且结构稳定的蛋白质,几乎存在于包括结核杆菌的所有病原细菌中。FtsZ也是一种GTP酶,有一个GTP(三磷酸鸟苷)的结合位点,在GTP存在的条件下,可以在分裂细菌中间部位聚集成Z环,Z环不断收缩,引导细菌的细胞分裂,寻找靶向向FtsZ的抑制剂,可有效抑制细菌的细胞分裂。人类病原微生物耐药性的提高,严重影响传染性疾病治疗的成功几率。为建立靶向,FtsZ的新型抗菌药筛选模型,科研人员对大肠杆菌表达的FtsZ蛋白进行了如下的相关研究。图示表示利用荧光散射法测定FtsZ蛋白在体外的聚集程度。下列叙述正确的是( )

| A.分裂细菌中间部位形成的Z环与植物细胞有丝分裂末期质膜缢缩形成的环沟相似 |

| B.FtsZ抑制剂与以往的抗菌药相比不易形成耐药性,原因是FtsZ蛋白结构稳定 |

| C.当加入GTP时,FtsZ蛋白迅速聚集,由此可见,FtsZ在体外依然具备催化功能 |

| D.实验选取BSA作为对照,原因是BSA不会在GTP的诱导下发生聚合反应 |

您最近一年使用:0次

2020-11-03更新

|

2180次组卷

|

6卷引用:湖南省常德市临澧县一中2023-2024学年高三上学期第二次阶段考试生物试题

湖南省常德市临澧县一中2023-2024学年高三上学期第二次阶段考试生物试题2019年浙江省高中生物学竞赛初赛试卷(已下线)二轮拔高卷07-【赢在高考·黄金20卷】备战2022年高考生物模拟卷(山东专用)江西省景德镇一中2022-2023学年高一上学期期中(18班)生物试题2023年3月浙江省高中生物竞赛(初赛)试卷2023届山东省高三学业水平等级考试模拟卷(二)生物试题

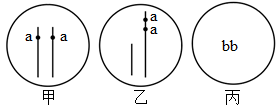

8 . 在某严格自花传粉的二倍体植物中,发现甲、乙两类矮生突变体(如图所示),矮化植株无A基因,且矮化程度与a基因的数量呈正相关。丙为花粉不育突变体,含b基因的花粉败育,株高正常。下列说法正确的是( )

| A.甲类变异属于基因突变,乙类变异为染色体的结构发生了易位 |

| B.乙减数分裂产生2种花粉,一个四分体中最多带有4个a基因 |

| C.乙的自交后代中,F2植株矮化程度数量比为3∶2∶3 |

| D.将丙与甲杂交得F1,F1自交得F2若F2中正常∶矮化=1∶1,则基因a、b位于同源染色体上 |

您最近一年使用:0次

2020-11-03更新

|

235次组卷

|

3卷引用:2022届湖南省大联考雅礼十六校高三二模生物试题