名校

1 . 基因突变在自然界普遍存在,研究者以拟南芥为材料对基因中不同位置的碱基序列的突变概率进行了分析。

(1)依据现代生物进化理论的观点,突变和基因重组丰富了种群中的变异,为生物进化提供了___ 。在自然选择的作用下,种群的___ 定向改变,使生物向一定的方向进化。

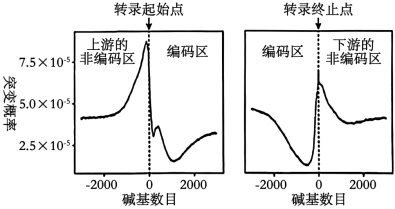

(2)在基因结构中仅编码区的碱基序列能编码蛋白质,位于编码区上游和下游的非编码区不编码蛋白质。研究者对数百种拟南芥的基因进行测序,发现了超过100万个突变,利用生物信息学方法,计算得到不同位点的突变概率,如下图。___ 。

(3)研究者发现,基因中编码区的组蛋白修饰程度高,能招募错配修复蛋白到DNA,DNA修复程度显著高于非编码区;编码区中功能相对保守的、生长发育必需的基因突变率低,响应环境变化、生长发育非必需的基因突变率高。请从基因结构与功能和生物进化与适应的角度,分析其生物学意义___ 。

(1)依据现代生物进化理论的观点,突变和基因重组丰富了种群中的变异,为生物进化提供了

(2)在基因结构中仅编码区的碱基序列能编码蛋白质,位于编码区上游和下游的非编码区不编码蛋白质。研究者对数百种拟南芥的基因进行测序,发现了超过100万个突变,利用生物信息学方法,计算得到不同位点的突变概率,如下图。

(3)研究者发现,基因中编码区的组蛋白修饰程度高,能招募错配修复蛋白到DNA,DNA修复程度显著高于非编码区;编码区中功能相对保守的、生长发育必需的基因突变率低,响应环境变化、生长发育非必需的基因突变率高。请从基因结构与功能和生物进化与适应的角度,分析其生物学意义

您最近一年使用:0次

7日内更新

|

34次组卷

|

2卷引用:2024年北京市海淀区高一业水平考试生物试题

解题方法

2 . 青蒿素是治疗疟疾的特效药,现有研究发现青蒿素可通过各种作用抑制或杀灭疟原虫达到治疗疟疾的效果。

(1)人体感染疟原虫后,严重时会出现酸中毒的情况,原因可能是___(单选)。

(2)研究发现,青蒿素可特异性破坏疟原虫的线粒体,通过影响___(单选)抑制疟原虫的生长和增殖。

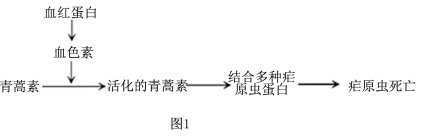

另有研究发现,青蒿素不仅对疟原虫的线粒体造成损伤,还对疟原虫有更广泛的抑制和杀灭原理,其部分机理如图1,其中血色素是疟原虫吸食红细胞血红蛋白后的代谢产物之一。

(4)据图1推测疟原虫死亡的直接原因体现了___(单选)。

陆续有研究发现,现有一些疟原虫对青蒿素产生了耐药性。某生物兴趣小组进行探究实验过程如图2,试管1中培养的是从青蒿素疗效不理想的患者身体中获得的疟原虫。

(6)实验过程中需要控制的一些操作是___(多选)。

(7)从实验结果分析,试管___ (1/2/3)的培养基中添加了青蒿素,进一步研究发现,青蒿素耐药性的产生是因疟原虫中K13基因发生突变所致,那么在该试管的疟原虫中,突变K13基因的频率应___ (升高/降低/无显著变化)。

(8)尝试阐述试管2和试管3虫体密度变化有所差异的原因___ 。

(1)人体感染疟原虫后,严重时会出现酸中毒的情况,原因可能是___(单选)。

| A.疟原虫有氧呼吸产生乳酸 |

| B.疟原虫无氧呼吸产生乳酸 |

| C.疟原虫有氧呼吸产生酒精 |

| D.疟原虫无氧呼吸产生酒精 |

(2)研究发现,青蒿素可特异性破坏疟原虫的线粒体,通过影响___(单选)抑制疟原虫的生长和增殖。

| A.ATP的供应 | B.O2的供应 |

| C.CO2的供应 | D.葡萄糖的供应 |

另有研究发现,青蒿素不仅对疟原虫的线粒体造成损伤,还对疟原虫有更广泛的抑制和杀灭原理,其部分机理如图1,其中血色素是疟原虫吸食红细胞血红蛋白后的代谢产物之一。

| A.血色素 | B.氨基酸 | C.青蒿素 | D.葡萄糖 |

(4)据图1推测疟原虫死亡的直接原因体现了___(单选)。

| A.血红蛋白为机体输送氧气的作用 |

| B.血色素的激活作用 |

| C.活化青蒿素的结合作用 |

| D.蛋白质是生命活动主要承担者的作用 |

陆续有研究发现,现有一些疟原虫对青蒿素产生了耐药性。某生物兴趣小组进行探究实验过程如图2,试管1中培养的是从青蒿素疗效不理想的患者身体中获得的疟原虫。

| A.疟原虫个体 | B.疟原虫种群 |

| C.疟原虫的基因 | D.疟原虫的基因型 |

(6)实验过程中需要控制的一些操作是___(多选)。

| A.从试管1取样到试管2和3之前,需震荡摇匀 |

| B.试管2和3加入的样品体积要相等 |

| C.试管2和3的所有培养条件应相同且适宜 |

| D.试管2和3除自变量以外的其他培养条件应相同且适宜 |

(7)从实验结果分析,试管

(8)尝试阐述试管2和试管3虫体密度变化有所差异的原因

您最近一年使用:0次

名校

解题方法

3 . 某种观赏植物的花色有红色和白色两种。花色主要是由花瓣中所含色素种类决定的,红色色素是由白色底物经两步连续的酶促反应形成的,第1步由酶1催化,第2步由酶2催化,其中酶1的合成由A基因控制,酶2的合成由B基因控制。现有甲、乙两个不同的白花纯合子,某研究小组分别取甲、乙的花瓣在缓冲液中研磨,得到了甲、乙花瓣的细胞研磨液,并用这些研磨液进行不同的实验。

实验一:探究白花性状是由A或B基因单独突变还是共同突变引起的

①取甲、乙的细胞研磨液在室温下静置后发现均无颜色变化。

②在室温下将两种细胞研磨液充分混合,混合液变成红色。

③将两种细胞研磨液先加热煮沸,冷却后再混合,混合液颜色无变化。

实验二:确定甲和乙植株的基因型

将甲的细胞研磨液煮沸,冷却后与乙的细胞研磨液混合,发现混合液变成了红色。

回答下列问题。

(1)新基因产生的途径为________ ,这种变异类型的重要意义是_______ 。

(2)实验一②中,两种细胞研磨液混合后变成了红色,推测可能的原因是________ 。

(3)根据实验二的结果可以推断甲的基因型是_______ ,乙的基因型是_______ ;若只将乙的细胞研磨液煮沸,冷却后与甲的细胞研磨液混合,则混合液呈现的颜色是_______ 。

实验一:探究白花性状是由A或B基因单独突变还是共同突变引起的

①取甲、乙的细胞研磨液在室温下静置后发现均无颜色变化。

②在室温下将两种细胞研磨液充分混合,混合液变成红色。

③将两种细胞研磨液先加热煮沸,冷却后再混合,混合液颜色无变化。

实验二:确定甲和乙植株的基因型

将甲的细胞研磨液煮沸,冷却后与乙的细胞研磨液混合,发现混合液变成了红色。

回答下列问题。

(1)新基因产生的途径为

(2)实验一②中,两种细胞研磨液混合后变成了红色,推测可能的原因是

(3)根据实验二的结果可以推断甲的基因型是

您最近一年使用:0次

解题方法

4 . 蚕豆病是一种单基因遗传病,患者因红细胞膜缺乏正常的G6PD(葡萄糖-6-磷酸脱氢酶)导致红细胞易受损伤而发生破裂溶血,图1为一蚕豆病家系遗传图谱,相关基因用G/g表示。

(2)若要调查蚕豆病的发病率,调查对象应是___ (人群/患者家系),若要调查并分析蚕豆病的遗传方式,调查对象应是___ (人群/患者家系)。

(3)由图1可知,蚕豆病可能属于___ (编号选填)。

①常染色体隐性遗传病

②常染色体显性遗传病

③X染色体隐性遗传病

④X染色体显性遗传病

(4)对图1中的家系个体进一步进行基因检测,发现I-2个体无蚕豆病致病基因,据此推测Ⅱ-1个体的基因型应为___ (编号选填)。

①GG②GG或Gg③Gg④XGXG⑤XGXG或XGXg⑥XGXg

(5)若I-1和I-2个体再生育一个孩子,孩子患病的概率为___(单选)。

(6)Ⅱ-2个体的下列细胞时期会发生XY染色体分离的是___(单选)。

(7)Ⅱ-2个体从亲代获得的致病基因所经历的传递途径为___ (编号选填)。

①I-1初级卵母细胞→第一极体→卵细胞→Ⅱ-2

②I-1初级卵母细胞→次级卵母细胞→卵细胞→Ⅱ-2

③I-2初级精母细胞→第一极体→精细胞→Ⅱ-2

④I-2初级精母细胞→次级精母细胞→精细胞→Ⅱ-2

(8)将正常人与蚕豆病患者的红细胞分别和疟原虫一起进行培养,观察到相对于正常人红细胞,蚕豆病患者红细胞内少见寄生活虫,据此推测,在疟疾高发的地区,蚕豆病的发病率与其他地区相比较会___ (编号选填)。

①较高②较低③无显著差异

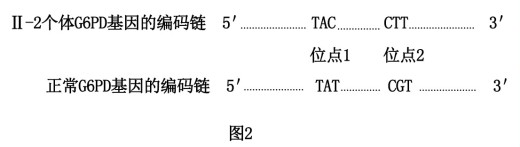

对图1中的Ⅱ-2个体的G6PD基因进行碱基检测,并与正常的G6PD基因进行对比,结果如图2,未呈现的部分碱基序列完全相同,涉及的密码子编码的氨基酸如表。

(9)据图2可知,Ⅱ-2个体G6PD基因发生了两个位点的突变,结合相关信息判断并解释:该个体红细胞易受损伤而发生破裂溶血,是仅仅位点1或位点2突变导致,还是两个位点突变都对其有影响___ 。

| A.真实地记录数据 |

| B.采用科学的方法处理数据 |

| C.进行调查时注重隐私保密 |

| D.应取得被调查者的同意 |

(2)若要调查蚕豆病的发病率,调查对象应是

(3)由图1可知,蚕豆病可能属于

①常染色体隐性遗传病

②常染色体显性遗传病

③X染色体隐性遗传病

④X染色体显性遗传病

(4)对图1中的家系个体进一步进行基因检测,发现I-2个体无蚕豆病致病基因,据此推测Ⅱ-1个体的基因型应为

①GG②GG或Gg③Gg④XGXG⑤XGXG或XGXg⑥XGXg

(5)若I-1和I-2个体再生育一个孩子,孩子患病的概率为___(单选)。

| A.0 | B.1 | C.1/2 | D.1/4 |

(6)Ⅱ-2个体的下列细胞时期会发生XY染色体分离的是___(单选)。

| A.造血干细胞分裂后期 |

| B.造血干细胞分裂前期 |

| C.初级精母细胞分裂后期 |

| D.次级精母细胞分裂后期 |

(7)Ⅱ-2个体从亲代获得的致病基因所经历的传递途径为

①I-1初级卵母细胞→第一极体→卵细胞→Ⅱ-2

②I-1初级卵母细胞→次级卵母细胞→卵细胞→Ⅱ-2

③I-2初级精母细胞→第一极体→精细胞→Ⅱ-2

④I-2初级精母细胞→次级精母细胞→精细胞→Ⅱ-2

(8)将正常人与蚕豆病患者的红细胞分别和疟原虫一起进行培养,观察到相对于正常人红细胞,蚕豆病患者红细胞内少见寄生活虫,据此推测,在疟疾高发的地区,蚕豆病的发病率与其他地区相比较会

①较高②较低③无显著差异

对图1中的Ⅱ-2个体的G6PD基因进行碱基检测,并与正常的G6PD基因进行对比,结果如图2,未呈现的部分碱基序列完全相同,涉及的密码子编码的氨基酸如表。

| 密码子 | UAC | UAU | CUU | CGU |

| 氨基酸 | 酪氨酸 | 酪氨酸 | 亮氨酸 | 精氨酸 |

(9)据图2可知,Ⅱ-2个体G6PD基因发生了两个位点的突变,结合相关信息判断并解释:该个体红细胞易受损伤而发生破裂溶血,是仅仅位点1或位点2突变导致,还是两个位点突变都对其有影响

您最近一年使用:0次

名校

解题方法

5 . 生命系统中很多结构的形成和细胞代谢的进行均依赖两种生物分子形成‘复合体’的方式。若用模型‘M-N’表示上述‘复合体’(其中M、N分别为两种生物分子),下列相关说法正确的是( )

| A.若M是DNA,N是蛋白质,则该复合体形成时,可能导致基因突变几率提高 |

| B.若M是糖类,N是蛋白质,则该复合体可能存在于细胞膜上,与信息交流有关 |

| C.若M是RNA,N是氨基酸,则该复合体可能在基因的转录和翻译过程中起重要作用 |

| D.若M是脂质,N是蛋白质,则在该复合体上可能存在固定光能的色素分子 |

您最近一年使用:0次

7日内更新

|

79次组卷

|

2卷引用:2024届辽宁省东北育才学校科学高中部高三下学期高考适应性测试生物试题

名校

解题方法

6 . TGF-β1—Smads是一条抑制肿瘤的信号传递途径。研究表明,胞外蛋白TGF-β1与靶细胞膜上受体结合,激活胞内信号分子Smads,生成复合物转移到细胞核内,诱导靶基因的表达,阻止细胞异常增殖,抑制恶性肿瘤的发生。下列叙述正确的是( )

| A.恶性肿瘤细胞膜上糖蛋白增加,因此易分散转移 |

| B.从功能来看,复合物诱导的靶基因属于原癌基因 |

| C.复合物的转移实现了细胞质向细胞核的信息传递 |

| D.若靶细胞不能正常合成受体蛋白,靶细胞仍能正常凋亡 |

您最近一年使用:0次

7日内更新

|

82次组卷

|

3卷引用:陕西省咸阳市实验中学2023-2024学年高一下学期第三次考试生物试题

名校

7 . 植物远缘杂交可能会造成核仁显性现象,即源于一个亲本的基因组沉默,而源于另一个亲本的基因组表达。现采用人工去雄授粉的方法,以萝卜(RR,2n=18)为母本、芥蓝(CC,2n=18)为父本进行杂交,并通过胚抢救(一种育种手段)得到6株F1植株。回答下列问题:

(1)萝卜与芥蓝远缘杂交的后代一般不育,主要原因是_________ 。经胚抢救得到的6株F1幼苗用_________ 处理,可使其成为四倍体,恢复其育性。

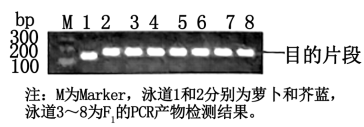

(2)若核仁显性使全部后代只表达萝卜或芥蓝一方的基因组,则上述6株F1植株的表型可能有________ (填“一种”“两种”“多种”或“都有可能”)。研究人员提取了亲本萝卜、芥蓝及F1的总RNA并逆转录得到cDNA,以cDNA为模板用特定引物进行PCR,经1.5%琼脂糖凝胶电泳的结果如图所示。结合电泳图谱分析,核仁显性使F1表达了_________ 一方的基因组。

①由此推测,F2中圆形萝卜的基因型有________ 种,圆形萝卜自由交配,F₃中基因型为Aadd的萝卜所占比例为________ 。

②随机选取F2中一个圆形萝卜,现欲鉴定其是纯合子还是杂合子,可选择表型为________ 的萝卜与其交配。若后代表型及比例为________ ,可证明其为纯合子;若后代表型及比例为________ ,可证明其为杂合子。

(1)萝卜与芥蓝远缘杂交的后代一般不育,主要原因是

(2)若核仁显性使全部后代只表达萝卜或芥蓝一方的基因组,则上述6株F1植株的表型可能有

①由此推测,F2中圆形萝卜的基因型有

②随机选取F2中一个圆形萝卜,现欲鉴定其是纯合子还是杂合子,可选择表型为

您最近一年使用:0次

2024-06-18更新

|

121次组卷

|

6卷引用:2024届河南省名校联盟5月联考三模生物试题

8 . 高产、优质、多抗一直是水稻杂交育种的三大目标。科研上作者选育了抗稻瘟病水稻雄性不育系谷丰B与感病水稻LTH杂交,子代植株对不同稻瘟病菌系的抗感表现如下表所示。回答下列问题:

(1)水稻植株对稻瘟病抗病与感病的不同表现,属于相对性状,其中隐性性状为_______ ,判断的依据是______ 。

(2)表中的数据表明,稻瘟病抗性的遗传机制______ (填“遵循”或“不遵循”)孟德尔的遗规律,且抗病与感病这一对相对性状至少受_______ 对等位基因控制。相同亲本对不同的稻瘟病菌系产生不同的抗感表现,可能的原因是_______ 。

(3)水稻在整个生育期内都有可能爆发稻瘟病,请尝试利用高产、优质、不抗病水稻品种为材料,提出一种培育高产、优质、抗稻瘟病水稻品种的定向育种方案:______ 。

菌系 | 杂交组合 | 抗感表现 | ||

F1 | F2/株 | |||

抗病 | 感病 | |||

2003313B297054 | 谷丰B×LTH | 抗病 | 601 | 40 |

97054 | 谷丰B×LTH | 抗病 | 333 | 111 |

(2)表中的数据表明,稻瘟病抗性的遗传机制

(3)水稻在整个生育期内都有可能爆发稻瘟病,请尝试利用高产、优质、不抗病水稻品种为材料,提出一种培育高产、优质、抗稻瘟病水稻品种的定向育种方案:

您最近一年使用:0次

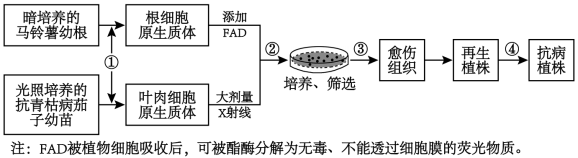

9 . 研究发现,异种植物细胞融合时受体细胞会排出结构完整的供体细胞染色体。若在融合前用大剂量的X射线使供体细胞染色体发生断裂、易位、染色体消除等破坏后,与一个正常受体细胞原生质体融合,可得到含全部受体遗传物质及部分供体遗传物质植株。该技术称为不对称植物体细胞杂交技术。下图为利用不对称植物体细胞杂交技术培育抗青枯病马铃薯植株的过程示意图。______ 试剂对外植体进行消毒,然后用含有___________ 的培养液来处理细胞即可获得原生质体。

(2)过程②常用_______ 试剂对原生质体进行诱导融合,且该过程需要在培养液中加入一定量的渗透压缓冲物质,目的是_______ 。

(3)过程③选择________ 的细胞进行培养,形成的愈伤组织更容易获得抗青枯病的马铃薯植株。

(4)对过程④获得的15株抗病马铃薯植株检测,发现所有植株细胞内染色体数目与普通马铃薯一致,但有部分植株随机获得了供体茄子的其他性状,据此推测产生此现象的原因可能是_____ 。

(2)过程②常用

(3)过程③选择

(4)对过程④获得的15株抗病马铃薯植株检测,发现所有植株细胞内染色体数目与普通马铃薯一致,但有部分植株随机获得了供体茄子的其他性状,据此推测产生此现象的原因可能是

您最近一年使用:0次

解题方法

10 . 据报道,某科研团队发现了一个新的人体“器官”,其曾被认为是遍布全身的密集结缔组织,但实际上是充满流动液体的间质网络,贯穿于淋巴系统,是淋巴液的来源之一,还可介导癌细胞的扩散及转移。下列推断不合理的是( )

| A.间质网络中的液体有运输物质的功能,其成分一般稳定 |

| B.与血浆和组织液不同,间质网络中的液体属于细胞内液 |

| C.淋巴液还可来源于组织液,淋巴液回流受阻可造成水肿 |

| D.间质网络的发现对癌细胞的追踪及癌症治疗有重要意义 |

您最近一年使用:0次

2024-06-18更新

|

31次组卷

|

2卷引用:广西河池市2023-2024学年高三三模生物试题