解题方法

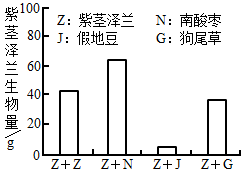

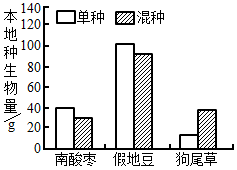

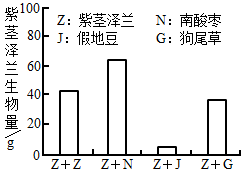

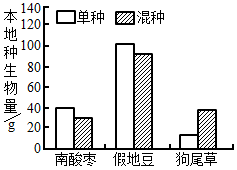

1 . 紫茎泽兰原产于中美洲,入侵我国后在某些区域泛滥,危害当地生态和农业生产。研究人员拟采用替代控制法防治紫茎泽兰,筛选出3种本地植物(南酸枣、假地豆和狗尾草)分别与紫茎泽兰混种,一段时间后测定植物的生物量(有机干物质量),结果如图所示。回答下列问题:

图1紫茎泽兰与3种植物混种后的生物量 图2本地植物单种及与紫茎泽兰混种后的生物量

(1)紫茎泽兰能在入侵生境大量繁殖,主要原因是____ (答出1点)。紫茎泽兰泛滥后降低了入侵地群落的物种丰富度,使生态系统的____ ,导致自我调节能力下降。

(2)根据实验结果,能有效控制紫茎泽兰生长的本地植物是____ ,判断依据是____ 。利用本地植物控制紫茎泽兰生长,其机理可能是____ 。

(3)紫茎泽兰粉碎后可作为燃料,或加工后作为饲料,体现了生物多样性的____ 价值。

图1紫茎泽兰与3种植物混种后的生物量 图2本地植物单种及与紫茎泽兰混种后的生物量

(1)紫茎泽兰能在入侵生境大量繁殖,主要原因是

(2)根据实验结果,能有效控制紫茎泽兰生长的本地植物是

(3)紫茎泽兰粉碎后可作为燃料,或加工后作为饲料,体现了生物多样性的

您最近一年使用:0次

真题

2 . 阅读下列材料,回答问题。

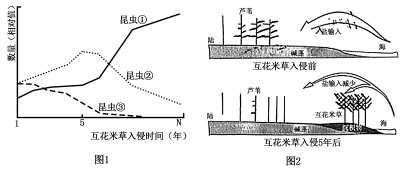

有研究发现,在某滨海湿地,互花米草入侵5年后,导致耐高盐的碱蓬大面积萎缩而芦苇扩张,这种变化的关键驱动因素是不同生态系统之间的“长距离相互作用”(由非生物物质等介导),如图1所示。

假设有3种植食性昆虫分别以芦苇、碱蓬和互花米草为主要食物,昆虫数量变化能够反映所食植物种群数量变化。互花米草入侵后3种植食性昆虫数量变化如图2所示。_____ 。

(2)图2中,若昆虫①以互花米草为食,则昆虫③以_____ 为食;互花米草入侵5年后,昆虫②数量持续降低,直接原因是_____ 。

(3)物种之间的关系可随环境变化表现为正相互作用(对一方有利,另一方无影响或对双方有利)或负相互作用(如:竞争)。1~N年,芦苇和互花米草种间关系的变化是_____ 。

(4)互花米草入侵5年后,该湿地生态系统极有可能发生的变化有_____(多选)。

有研究发现,在某滨海湿地,互花米草入侵5年后,导致耐高盐的碱蓬大面积萎缩而芦苇扩张,这种变化的关键驱动因素是不同生态系统之间的“长距离相互作用”(由非生物物质等介导),如图1所示。

假设有3种植食性昆虫分别以芦苇、碱蓬和互花米草为主要食物,昆虫数量变化能够反映所食植物种群数量变化。互花米草入侵后3种植食性昆虫数量变化如图2所示。

(2)图2中,若昆虫①以互花米草为食,则昆虫③以

(3)物种之间的关系可随环境变化表现为正相互作用(对一方有利,另一方无影响或对双方有利)或负相互作用(如:竞争)。1~N年,芦苇和互花米草种间关系的变化是

(4)互花米草入侵5年后,该湿地生态系统极有可能发生的变化有_____(多选)。

| A.互花米草向内陆和海洋两方向扩展 |

| B.群落内物种丰富度逐渐增加并趋于稳定 |

| C.群落水平结构和垂直结构均更加复杂 |

| D.为某些非本地昆虫提供生态位 |

| E.生态系统自我调节能力下降 |

您最近一年使用:0次

2023-10-31更新

|

3008次组卷

|

3卷引用:2023年重庆高考真题生物试卷

解题方法

3 . 亚马孙森林已经存在至少上千万年了,中间尽管经常遭受洪涝、火烧、虫害,也遭受人类的砍伐与放牧等活动的干扰,但现在依然保持着生态平衡。

(1)维持生态平衡的亚马孙森林应具有哪些特征?____

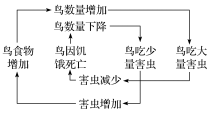

(2)如图为亚马孙森林中食虫鸟种群和害虫种群之间的调节关系。

由图分析亚马孙森林维持生态平衡的主要原因是什么?____

(1)维持生态平衡的亚马孙森林应具有哪些特征?

(2)如图为亚马孙森林中食虫鸟种群和害虫种群之间的调节关系。

由图分析亚马孙森林维持生态平衡的主要原因是什么?

您最近一年使用:0次

解题方法

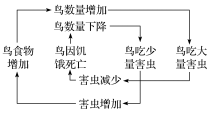

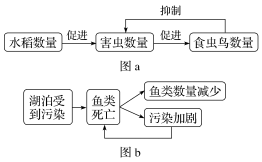

4 . 图a和图b分别表示农田生态系统和湖泊生态系统中发生的某种调节活动,据图回答下列问题:

(1)图a属于____________ 调节,其是生态系统具备________________________ 的基础。

(2)图b属于________________ 调节,该实例说明生态系统的自我调节能力是________________ 。

(1)图a属于

(2)图b属于

您最近一年使用:0次

名校

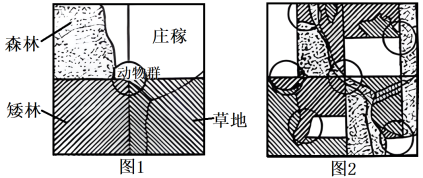

5 . 两个或多个群落之间(或生态地带之间)的过渡区域,称为群落交错区,如图1所示。群落交错区的环境条件比较复杂,在群落交错区的物种的数目及一些物种的密度的增大趋势被称为边缘效应。在庄稼——草地交错区生存了许多天性警觉的啮齿类动物,如大足鼠。图2中的圆圈处为放养鹌鹑的群落交错区,养殖人员通过增加边缘的长度、交错区面积的方法来提高鹌鹑的产量和质量。回答下列问题:___________ (填“偏大”或“偏小”),根据以上信息分析,理由是____________ 。大足鼠等动物在生态系统中的作用是___________ 。

(2)治理沙漠的过程中会出现群落交错区,该交错区具有较高的_______________ 能力,其基础是_______________ 。若要研究群落交错区的特殊性,往往需要研究_______________ (写出2个即可)等群落层面的问题。

(3)明代著名医学家李时珍在《本草纲目》中曾指出,鹌鹑的肉、蛋有补五脏、益中续气、实筋骨、耐寒暑、消热结之功效。利用群落交错区的边缘效应,养殖人员采用图2中的鹌鹑放养模式,主要原因是______________________________ 。

(2)治理沙漠的过程中会出现群落交错区,该交错区具有较高的

(3)明代著名医学家李时珍在《本草纲目》中曾指出,鹌鹑的肉、蛋有补五脏、益中续气、实筋骨、耐寒暑、消热结之功效。利用群落交错区的边缘效应,养殖人员采用图2中的鹌鹑放养模式,主要原因是

您最近一年使用:0次

2024-05-17更新

|

167次组卷

|

2卷引用:2024届四川省成都市第七中学(林荫校区)高三下学期三诊热身考试理综试题(5月6日)-高中生物

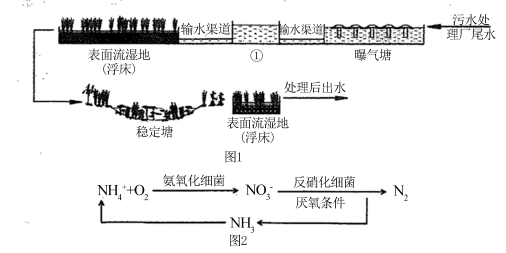

6 . 污水处理厂排放的尾水,仍残留某些难以降解的含氮、磷的物质,直接排放尚未达标的尾水已成为重要的污染源。研究者设计了一条生态水处理通道(图1)。图2为微生物去除水体中含氮无机盐的反应原理。请回答下列问题:_____ 能力,其基础是_____ 机制。

(2)曝气塘利用太阳能电机系统使底层水体与表层水体的交换,提高水体溶解氧,塘中加入的微生物是图2中的_____ 。由于曝气塘未能彻底清除含氮物质,为了提高总氮去除率,据图2分析图1中①号塘设置的最佳方案是_____ 选择的理由是_____ 。

A.曝气塘+氨氧化细菌

B.厌氧塘+反硝化细菌

C.兼性塘+氨氧化细菌+反硝化细菌

(3)为进一步进化污水,在曝气塘和①塘之后设置多个人工湿地的作用是_____ 。表面流湿地和稳定塘中混种不同植物,也需要根据植物的_____ 差异,合理布设高度不同、对光能需求不同的植物,

(4)反硝化细菌对污水总氮去除具有重要作用,为了分离筛选反硝化细菌,先使用_____ 培养基(“液体”或“固体”)进行富集。利用含溴麝香草酚蓝(酸性显黄色,中性显绿色,碱性显蓝色)的培养基平板筛选反硝化细菌,挑选_____ 色菌落,原理是_____ 。

(2)曝气塘利用太阳能电机系统使底层水体与表层水体的交换,提高水体溶解氧,塘中加入的微生物是图2中的

A.曝气塘+氨氧化细菌

B.厌氧塘+反硝化细菌

C.兼性塘+氨氧化细菌+反硝化细菌

(3)为进一步进化污水,在曝气塘和①塘之后设置多个人工湿地的作用是

(4)反硝化细菌对污水总氮去除具有重要作用,为了分离筛选反硝化细菌,先使用

您最近一年使用:0次

名校

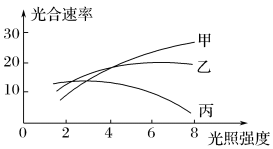

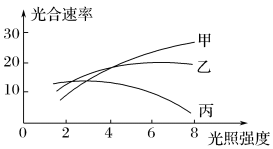

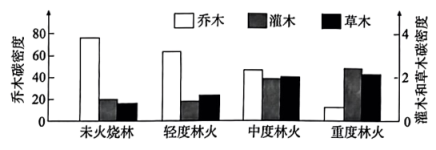

7 . 被弃耕的农田多年后将演替至顶极群落(演替所达到的最终平衡状态),其上物种甲、乙、丙的光合速率受光照强度的影响如图所示,据图回答下列问题:

(1)在气候条件适宜的情况下,该弃耕农田最终将演替到相对稳定的____ 阶段,这种演替属于____ 。在从未有过生物生长或虽有过生物生长但已被彻底消灭了的裸地上发生的演替,称为____ 。群落演替的主要标志是____ ,但演替也是群落长期变化积累的体现。

(2)物种甲、乙、丙在演替的不同阶段开始生长,最先定居于该生态系统的物种可能是____ ,至顶极群落后三者在垂直结构上的分布自下而上依次为____ 。

(3)该生态系统中,物种甲种群的增长会受到其他生物及无机环境的抑制,这反映了生态系统中普遍存在的____ 调节。

(1)在气候条件适宜的情况下,该弃耕农田最终将演替到相对稳定的

(2)物种甲、乙、丙在演替的不同阶段开始生长,最先定居于该生态系统的物种可能是

(3)该生态系统中,物种甲种群的增长会受到其他生物及无机环境的抑制,这反映了生态系统中普遍存在的

您最近一年使用:0次

名校

解题方法

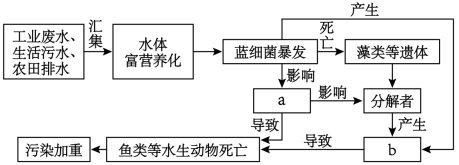

8 . 近年来,巢湖在每年的梅雨季节都会不同程度地发生水华现象,下面是发生水华现象时,巢湖生态系统中一些成分的关系图。请回答下列问题:

(1)图中水体富营养化主要是指水中____________ 等矿质元素增多。

(2)水华现象发生后,一般不会导致巢湖生态系统的崩溃,这是因为巢湖具有一定____________ 的能力。

(3)图中a、b分别代表____________ 、____________ 。水华现象发生后,会导致水体污染加重,这一调节方式是 ③ 。

(4)面对全球生态环境问题,人类的必然选择是____________ ,即在不牺牲未来几代人发展的情况下,满足我们这代人的需要。

(1)图中水体富营养化主要是指水中

(2)水华现象发生后,一般不会导致巢湖生态系统的崩溃,这是因为巢湖具有一定

(3)图中a、b分别代表

(4)面对全球生态环境问题,人类的必然选择是

您最近一年使用:0次

2024-01-11更新

|

244次组卷

|

2卷引用:湖南省长沙市长郡中学2023-2024学年高二12月阶段性检测生物试题

名校

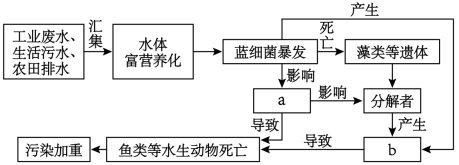

9 . 碳汇造林是实现“碳中和”的重要举措。请回答以下问题:

(1)碳汇造林一定程度上可以“抵消”全球的碳排放,实现“碳中和”,这体现出碳循环具有____ 特点。森林动物捕食同化的能量,一部分通过自身呼吸作用以热能形式散失,另外一部分用于____ 。

(2)科研人员以桉树林为研究对象,研究不同强度林火干扰对植被碳密度(反映各组分在光合作用中固碳能力的差异)的影响,结果如图:____ 。从全球碳循环的主要途径来看,减少____ 和增加____ 是实现“碳达峰”和“碳中和”的重要举措。

②由图分析可知,轻度林火干扰对植被碳密度影响差异不显著,说明生态系统具有____ 能力。但是林火干扰能提高草本植物的碳密度,其主要原因是____ 。

(1)碳汇造林一定程度上可以“抵消”全球的碳排放,实现“碳中和”,这体现出碳循环具有

(2)科研人员以桉树林为研究对象,研究不同强度林火干扰对植被碳密度(反映各组分在光合作用中固碳能力的差异)的影响,结果如图:

②由图分析可知,轻度林火干扰对植被碳密度影响差异不显著,说明生态系统具有

您最近一年使用:0次

2024-01-11更新

|

113次组卷

|

2卷引用:河北省保定市部分高中2023-2024学年高三1月期末生物试题

10 . 红树林湿地是大陆和海洋间的生态过渡带。在全球气候变化和人类活动的双重干扰下,部分红树林湿地生态系统受到破坏,红树林湿地生态修复的核心是红树林群落修复,修复模式如图1所示。请回答下列问题:______ 等特点,该种选择体现了生态工程的_____ 原理。

(2)配置群落结构时应稀疏种植红树,为后期红树林的自然修复提供_____ ;在浅水区域的红树林间隙还可种植多种本地挺水植物,营造多样化水生生境,其目的是提高红树林生态系统的_____ 能力。

(3)红树林湿地所处地理位置独特,湿地沉积物中有机氮含量较高,氮循环主要过程如图2所示。____ 。

②土壤中的硝化细菌与氮循环密切相关,可利用_____ 释放出的化学能将CO2和H2O合成糖类。

③红树主要吸收土壤中的___ 等含氮无机盐;若湿地中氮元素过量会造成富营养化,而图中的___ 作用可使湿地“脱氮”。

④湿地土壤是产生温室气体N2O 的主要场所,人类的______ 等活动会增加N2O的排放而加剧全球气候变暖。

(2)配置群落结构时应稀疏种植红树,为后期红树林的自然修复提供

(3)红树林湿地所处地理位置独特,湿地沉积物中有机氮含量较高,氮循环主要过程如图2所示。

②土壤中的硝化细菌与氮循环密切相关,可利用

③红树主要吸收土壤中的

④湿地土壤是产生温室气体N2O 的主要场所,人类的

您最近一年使用:0次

2024-05-08更新

|

402次组卷

|

3卷引用:2024届江苏省苏锡常镇四市高三下学期5月教学情况调研(二) 生物试题