1 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

“偷梁换柱”多指以假代真,用欺骗的手段改变事物的性质,然而在古建筑工程领域,“偷梁换柱”却属于一种科学实用的修缮加固方法。

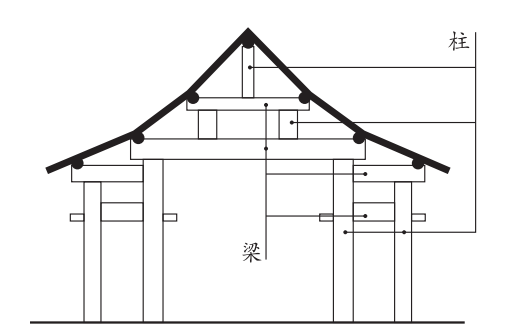

梁是截面形状一般为长方形的木料,且木料的长度尺寸远大于截面尺寸。梁为水平放置,两端的底部有支撑构件。梁主要用于承担建筑上部构件及屋顶的全部重量,并把这些重量向下传给支撑构件。柱为梁的支撑构件。柱子截面形状一般为圆形,长度尺寸远大于截面直径。柱子为竖向放置,主要用于承担上部梁传来的重量,并向下传递给下部的梁或直接传至地面。梁与柱采用榫卯形式连接,形成稳固的大木结构体系。位于屋架内的若干梁在竖向被层层往上“抬”,上下梁之间由短柱支撑,底部的梁由立于地面的立柱支撑。梁、柱均为中国木结构古建筑的核心受力、传力构件,缺一不可。

对于古建筑而言,立于地面的立柱,或因长期承受上部结构传来的重量而产生开裂残损,或因柱底部位长期受到地面潮气影响而出现糟朽残损,这导致木柱强度下降,无法正常支撑梁。此时可采用“偷梁换柱”的加固方法。“偷梁换柱”实际就是“托梁换柱”。其基本做法为:首先将“假柱”(即临时的竖向支撑构件)安装在梁底部、原柱(原有立柱)旁边;再抽去原柱,使梁传来的重量暂时由“假柱”承担;然后安装新柱,新柱的材料、尺寸及安装位置与原有立柱相同;最后将“假柱”移去。

完善的“偷梁换柱”加固方法具有科学性,其原理主要包括三个方面:其一,从梁的角度而言,它是水平受力构件,并把外力向下传给立柱。梁只有保持水平稳定状态,才能保证整个大木结构的稳定。在加固古建筑的过程中,梁始终受到支托,因而能一直保持水平稳定状态。其二,从柱的角度而言,它是竖向支撑构件,并最终把上部构件的重量传给地基。只有立柱具有充足的承载力,且与梁有可靠连接时,才能有效承担梁传来的作用力。加固过程中,技术人员虽然将原柱抽去,但是预先将“假柱”设置于原柱附近,让“假柱”代替原柱发挥支撑作用,因而换柱过程对结构整体的稳定基本无影响。换柱完成后,新柱与原柱有着同样的材料、尺寸,且与梁有着相同的可靠连接方式,它完全能够代替原柱发挥支撑作用。其三,从梁、柱整体结构角度而言,“偷梁换柱”方法对整体结构干扰小,且能达到良好的加固效果:原柱被新柱原位替换,新柱不仅有很好的支撑作用,而且与梁仍有可靠连接;“假柱”仅用于加固过程的临时支撑,且在原柱撤去后新柱安装前,能够与梁临时组成稳定的结构体系。因此,在“偷梁换柱”过程中,梁、柱结构整体始终处于稳定状态。

中国古建筑大木构架剖面示意图

(摘编自周乾《故宫建筑细探》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.“偷梁换柱”这一成语在现今的使用中多含有贬义的色彩,但在古建筑工程领域,它是指一种修缮加固的科学方法,完全没有贬义。 |

| B.中国古建筑大木构架剖面示意图展示了几种不同位置、不同尺寸的柱,这些柱子中,立于地面的立柱比较容易发生糟朽残损的情况。 |

| C.结合图文可以发现,屋顶的重量由上层柱承担,然后传给梁,再由梁传递给其下的短柱,依次向下传递,最终由底部的立柱传至地面。 |

| D.“偷梁换柱”的加固方法包括托梁、抽柱、换柱等步骤,在每一个步骤中梁一直会得到很好的支撑,从而始终能够保持水平稳定状态。 |

工程实例:故宫太和殿是我国最大的木构大殿,明清两代帝王即位或节日庆典都在此举行。2004年,技术人员在对太和殿进行勘查时,发现有一根立柱下部三分之一的位置出现了严重糟朽,于是采取了“偷梁换柱”的方法对该立柱进行加固。具体过程如下:先使用“假柱”托住原柱上部的梁。“假柱”为完好的木料,被安装在

2 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

“偷梁换柱”多指以假代真,用欺骗的手段改变事物的性质,然而在古建筑工程领域,“偷梁换柱”却属于一种科学实用的修缮加固方法。

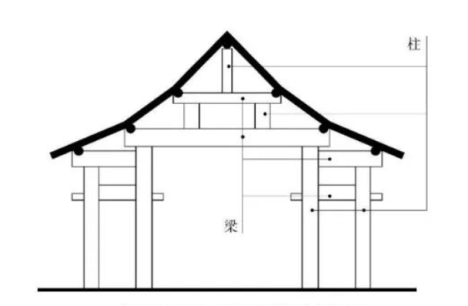

梁是截面形状一般为长方形的木料,且木料的长度尺寸远大于截面尺寸。梁为水平放置,两端的底部有支撑构件。梁主要用于承担建筑上部构件及屋顶的全部重量,并把这些重量向下传给支撑构件。柱为梁的支撑构件。柱子截面形状一般为圆形,长度尺寸远大于截面直径。柱子为竖向放置,主要用于承担上部梁传来的重量,并向下传递给下部的梁或直接传至地面。梁与柱采用榫卯形式连接,形成稳固的大木结构体系。位于屋架内的若干梁在竖向被层层往上“抬”,上下梁之间由短柱支撑,底部的梁由立于地面的立柱支撑。梁、柱均为中国木结构古建筑的核心受力、传力构件,缺一不可。

对于古建筑而言,立于地面的立柱,或因长期承受上部结构传来的重量而产生开裂残损,或因柱底部位长期受到地面潮气影响而出现糟朽残损,这导致木柱强度下降,无法正常支撑梁。此时可采用“偷梁换柱”的加固方法。“偷梁换柱”实际就是“托梁换柱”。其基本做法为:首先将“假柱”(即临时的竖向支撑构件)安装在梁底部、原柱(原有立柱)旁边;再抽去原柱,使梁传来的重量暂时由“假柱”承担;然后安装新柱,新柱的材料、尺寸及安装位置与原有立柱相同;最后将“假柱”移去。

完善的“偷梁换柱”加固方法具有科学性,其原理主要包括三个方面:其一,从梁的角度而言,它是水平受力构件,并把外力向下传给立柱。梁只有保持水平稳定状态,才能保证整个大木结构的稳定。在加固古建筑的过程中,梁始终受到支托,因而能一直保持水平稳定状态。其二,从柱的角度而言,它是竖向支撑构件,并最终把上部构件的重量传给地基。只有立柱具有充足的承载力,且与梁有可靠连接时,才能有效承担梁传来的作用力。加固过程中,技术人员虽然将原柱抽去,但是预先将“假柱”设置于原柱附近,让“假柱”代替原柱发挥支撑作用,因而换柱过程对结构整体的稳定基本无影响。换柱完成后,新柱与原柱有着同样的材料、尺寸,且与梁有着相同的可靠连接方式,它完全能够代替原柱发挥支撑作用。其三,从梁、柱整体结构角度而言,“偷梁换柱”方法对整体结构干扰小,且能达到良好的加固效果:原柱被新柱原位替换,新柱不仅有很好的支撑作用,而且与梁仍有可靠连接;“假柱”仅用于加固过程的临时支撑,且在原柱撤去后新柱安装前,能够与梁临时组成稳定的结构体系。因此,在“偷梁换柱”过程中,梁、柱结构整体始终处于稳定状态。

中国古建筑大木构架到面示意图

(摘编自周乾《故宫建筑细探》)

1.请根据原文内容,在下面文段的横线处补写出恰当的词语。工程实例:故宫太和殿是我国最大的木构大殿,明清两代帝王即位或节日庆典都在此举行。2004年,技术人员在对太和殿进行勘查时,发现有一根立柱下部三分之一的位置出现了严重糟朽,于是采取了“偷梁换柱”的方法对该立柱进行加固。具体过程如下:先使用“假柱”托住原柱上部的梁。“假柱”为完好的木料,被安装在

3 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

中国建筑以木材为主要结构材料,在平面上是离散的独立的单座建筑物,严格的,我们便不应以单座建筑为单位,与欧美全座石造繁重的建筑物作任何比较。但是若以今日西洋建筑学和美学的眼光来观察中国建筑本身之所以如是,和其结构历来所本的原则及其所取的途径,则这系统建筑的内容,的确是最经得起严酷的分析而无所惭愧的。

我们知道一座完善的建筑,必须具有三个要素:适用,坚固,美观。但是这三个条件都不是有绝对的标准的。因为任何建筑皆不能脱离产生它的时代和环境来讲。所谓适用者,只是适合于当时当地人民生活习惯气候环境而讲。所谓坚固,更不能脱离材料本质而论;建筑艺术是产生在极酷刻的物理限制之下的,天然材料种类很多,不一定都凑巧被人采用,被选择采用的材料,更不一定就是最坚固、最容易驾驭的。既被选用的材料,人们又常常习惯继续将就它,虽然在另一方面,或者又引用其他材料、方法,在可能范围内来补救前者的不足。所谓建筑的坚固,只是不违背其所用材料之合理的结构原则,运用通常智识技巧,使其在普通环境之下能有相当永久的寿命。例如石料本身比木料坚固,然在中国用木的方法竟达极高度的圆满,而用石的方法甚不妥当,且建筑上各种问题常不能独用石料解决,即有用石料处亦常发生弊病,反比木质的部分容易损毁。

至于论建筑上的美,当然是其轮廓、色彩、材质等,但美的大部分精神所在,却蕴于其权衡中;长与短之比,平面上各大小部分之分配,所谓增一分则太长、减一分则太短的玄妙。但建筑是主要解决生活上的各种实际问题而用材料所结构出来的物体,所以无论美的精神多缥缈难以捉摸,建筑上的美,是不能脱离合理的、有机能的、有作用的结构而独立的。

中国建筑曾经具备过以上所说的三个要素:适用,坚固,美观。在木料限制下经营结构“权衡俊美的”“坚固”的各种建筑物,来适应当时当地的种种生活习惯的需求。我们只说其“曾经”具备过这三要素,因为中国现代生活种种与旧日积渐不同。所以旧制建筑的各种分配,随着便渐不适用。尤其是因政治制度和社会组织忽然改革,与先前迥然不同。一方面许多建筑物完全失掉原来功用,如宫殿、庙宇、官衙、城楼等;另一方面又需要因新组织而产生的许多公共建筑,如学校、医院、工厂、图书馆、商场等。在适用一条下,现在既完全换了新问题,旧的答案之不能适应,自是理之当然。

中国建筑坚固问题,在木料本质的限制之下,实是成功的。直至近代科学猛进,坚固标准骤然提高之后,木造建筑之不永久性,才令人感到不满意。但是近代新发明的科学材料,如钢架及钢骨水泥,作木石的更经济更永久的替代,其所应用的结构原则,却正与我们历来木造结构所本的原则符合。所以即使木料本身有遗憾,因木料所产生的中国结构制度的价值则仍然存在,且这制度的设施,将继续应用在新材料上,效劳于我国将来的新建筑。

以往建筑即使因人类生活状态之更换,至失去原来功用,其历史价值不论,其权衡俊秀或魁伟,结构灵活或诚朴,其纯美术的价值仍显然绝不能讳认。古埃及的陵殿,希腊的神庙,中世纪的堡垒,文艺复兴中的宫苑,皆是建筑中的至宝,虽然其原始作用已全失去。

(摘编自林徽因《林徽因讲建筑》)

1.下列关于原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.虽然中国单座建筑与欧美全座建筑有很大区别,但若以西方建筑学和美学标准审视中国建筑,中国建筑是经得起推敲的。 |

| B.坚固是建筑的一大要素,但人们选择的材料不一定是最坚固的,建筑材料的选取有偶然性,而且人们习惯沿用所选的材料。 |

| C.建筑美的大部分精神在于对建筑的权衡中,这种美的精神依附于合理适用的结构上,是与生活中的实际问题相关联的。 |

| D.建筑三要素中,适用是一个重要因素,失掉功用的建筑,会因失去价值而退出历史舞台,具有新功用的建筑也在不断产生。 |

| A.建筑的三个要素都不是有绝对标准的,西方石材建筑也是时代与环境的反映,时空发生变化,建筑标准也会相应改变。 |

| B.在中国,建筑上既可使用木料,也可使用石料,使用石料能弥补木料建筑易损毁的不足,使建筑具有更加长久的寿命。 |

| C.政治制度和社会组织的改革,导致木料被科学材料所代替,可以想象,随着社会的发展,建筑材料还将会不断变化。 |

| D.坚固标准骤然提高后,人们开始不满意木造建筑的不永久性,因此旧有的中国木料建筑结构制度在新建筑中将会被抛弃。 |

4 . 阅读下面的文字,完成小题。

黑洞是宇宙中最神秘的天体之一。它本身不发光,看不见摸不着,具有超强的引力,任何从其身边经过的物质,包括速度最快的光都无法逃离。如果把太阳压缩为半径3公里的球体--对于人而言,3公里大约需要步行40分钟--太阳压缩后的密度相当于黑洞的密度。可以说,黑洞是研究极强引力和极高密度条件下物理规律的宇宙天然实验室。

天文学家按照质量将黑洞分为三类:位于大型星系中心、如饕餮巨兽般吸积周围物质的超大质量黑洞(百万倍太阳质量以上),大质量恒星死亡坍缩产生的恒星级黑洞(100倍太阳质量以下),以及数量极为稀有、被称为前面二者之间桥梁的中等质量黑洞。

在现有超新星爆炸理论模型下,给定银河系恒星的初始质量函数,人们预测银河系中应该有数千万颗恒星级黑洞,黑洞的质量连续分布于3倍太阳质量到20倍太阳质量之间,并且质量越小,黑洞的数量越多。然而,到目前为止,人们在银河系中只证认了约20颗恒星级黑洞,这些黑洞的质量分布和理论上的连续分布非常不同,表现为没有低于5倍太阳质量的黑洞,也就是小质量黑洞缺失问题。

究其原因,是现有的超新星爆炸理论不完善,需要进行修改。由于在理论上研究超新星爆发过程还存在诸多不确定因素,很难给出决定性的判断依据,因而在银河系中搜寻恒星级黑洞等致密天体并建立大规模样本,研究其空间和动力学质量分布成为解决上述问题的关键,也是最为可行的技术手段。到目前为止,天文学家搜寻恒星级黑洞主要依靠五种方法,且有各自的适用范围:引力波方法适用于双致密星系统;X射线方法适用于双星距离较近且存在吸积(强X射线辐射)的情况;视向速度方法适用于双星距离较远且无吸积(无X射线辐射)的情况;引力透镜适用于发现孤立黑洞;天体测量方法在发现距离遥远且轨道周期很长的双星系统方面具有独特优势。

天文学是一门观测驱动的学科,其发展与望远镜的性能息息相关,而一项新技术的发展也会催生新的黑洞搜寻方法。以视向速度方法为例,1783年,英国物理学家约翰·米歇尔就曾提出,可以通过观测周围天体的运动来寻找看不见的天体。20世纪60年代,天文学家已经调集大量观测资源,试图利用径向速度监测的方法寻找黑洞,但是由于设备灵敏度、数据质量等问题,最后无功而返。直到我国的“大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜”,即郭守敬望远镜(LAMOST)的建成,才使得利用视向速度方法大规模搜寻黑洞成为可能。

LAMOST 是我国自主研制、全世界光谱获取率最高的光谱望远镜之一。它拥有4000颗眼睛(光纤),因此每次能观测近4000个天体。2023年3月30日,中国科学院国家天文台对国内天文学家和国际合作者发布了LAMOST DR10数据集。该数据集包含光谱总数超过两千万条,约是目前国际上其他巡天望远镜发布光谱数之和的3倍。LAMOST成为世界上首个发布光谱数突破两千万的巡天项目,为天文学家搜寻特殊天体、探索银河系形成与演化等提供了最有力的数据支持。

以此为契机,中国科学院国家天文台联合厦门大学、南京大学、武汉大学、上海天文台等研究团组,成立了“黑洞小分队”,通过“超团组”的合作方式,优势互补,资源共享,开展了“黑洞猎手计划”:以LAMOST等获得的大规模光谱巡天数据为基础,通过视向速度方法发现一大批“深藏不露”的宁静黑洞。

除视向速度方法以外,其他方法在不久的将来都会在致密天体搜寻方面大有作为:激光干涉引力波天文台(LIGO)、引力波探测器(Virgo)和日本大型低温引力波望远镜(KAGRA)的第四轮观测将在2023年5月开始,预计一大批双致密星系统将会被发现。

未来,天文学家有望批量发现银河系的恒星级黑洞,并对它们进行充分测量,构建具有统计显著性的黑洞质量分布,解答大质量恒星演化、黑洞形成的一系列基本问题。

(摘编自王松《黑洞“猎手”;如何捕捉“深藏不露”的宁静黑洞》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.黑洞非常神秘,具有极强的引力,而且密度极大,是研究物理规律的宇宙天然实验室,吸引着人类积极向这一所知甚少的领域进军。 |

| B.“小质量黑洞缺失”是指银河系中已经证认的恒星级黑洞在太空中的质量分布与理论上的设想不同,低于5倍太阳质量的黑洞尚未发现。 |

| C.人类目前搜寻恒星级黑洞的主要方法有5种,而郭守敬望远镜的建成,让视向速度方法成为可能,这是中国科学家的巨大贡献。 |

| D.随着世界各国观测活动的不断进行,越来越多的恒星级黑洞将很快会被发现,大质量恒星黑洞形成的一系列问题有望得到解答。 |

| A.文章先论述了黑洞的特点和分类,再交代探索的意义与方法,最后设想未来可能的突破,条理清晰,层次分明。 |

| B.第一段用压缩太阳说明黑洞密度,又用人类的大约步行时间来说明3公里的长度,既形象生动,又通俗易懂。 |

| C.依据超新星爆炸理论,人类对银河系中恒星级黑洞的证认数量明显与预测不符,这也说明了相关理论的谬误。 |

| D.文章中“饕餮巨兽”和“深藏不露”两个词语,分别说明超大质量黑洞的强大吸附能力和探索宁静黑洞的不易。 |

5 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

甘薯营养丰富,且具有良好的食疗保健功能和药用价值,被称为蔬菜中的“保健之王”。近年来,随着加工技术的迅速发展,新型甘薯加工食品不断涌现。甘薯加工食品因具有浓郁诱人的香味、香甜可口的口感,而深受大众喜爱。但由于人们对不同加工方式下甘薯糖类物质转化规律及其对香味和甜度的影响认识不足,这在很大程度上制约了甘薯加工业的发展,也影响甘薯制品的质量档次和营养价值。

烘干法和晒干法这两种干燥方式均可使甘薯粗淀粉含量显著减少,还原糖含量显著增加。但这两种干燥方式处理的甘薯糖含量变化幅度差异较大。与烘干法相比,晒干法粗淀粉含量降幅和还原糖增幅明显偏低。甘薯中含有α—淀粉酶和β—淀粉酶,前者最适温度70℃~75℃,热稳定性好,能水解淀粉粒;而后者只能水解糊化淀粉,甘薯淀粉糊化温度为73℃~75℃,所以,在70℃~80℃干燥条件下两种淀粉酶活性最大。而烘干法处理温度较高,更接近于甘薯内源淀粉酶最适温度,因而更有利于淀粉糊化进而转化为还原糖。

研究人员对不同加工方式下甘薯中还原糖的动态变化进行了研究,结果表明:在煮制的初始阶段,甘薯还原糖略有下降,而在煮制10min~20min内,还原糖含量迅速增加,在煮制后期还原糖含量有所下降。与煮制不同,蒸制甘薯不直接与热水接触,因而在其开始阶段,甘薯还原糖含量大幅增加,随着蒸制时间延长,还原糖含量仍持续缓慢增加。在烤箱烤制过程中,甘薯还原糖含量呈现先降低,而后升高,最后又降低的趋势。与烤箱烤制不同,在烘箱烘制的前2小时内,甘薯还原糖有所增加,而在随后的2h~4h内,还原糖含量大幅度降低,但在后续4h~10h中还原糖含量几乎不变。在微波加热初期,甘薯还原糖含量急剧降低,而在加热中期,由于甘薯内源淀粉酶对淀粉的降解作用,还原糖含量明显提高,加热后期还原糖含量有所下降。

研究人员还研究了不同加工处理对紫甘薯淀粉及还原糖含量影响,结果表明:蒸煮和烘烤处理后,紫甘薯淀粉含量分别减少2.68%和3.21%,还原糖含量分别增加5.87%和5.27%,而经烘干和晒干后,紫甘薯淀粉含量分别减少9.98%和7.34%,还原糖含量分别增加31.07%和12.24%,蒸煮和烘烤甘薯糖类变化幅度也比烘干和晒干小很多。与烘干法、晒干法、蒸煮法、烘烤法相比,经微波加热和油炸加工后,紫甘薯淀粉和还原糖含量变化率相近,变化幅度最小,说明微波加热法和油炸法的酶促糖化作用较弱。这可能与其传热特点有关,微波加热法使甘薯各部分在同一瞬间获得热量而升温,加热时间短,β—淀粉酶尚未能完全发挥作用即被灭活;油炸法由于油温过高,β—淀粉酶失活较快,紫甘薯糖化强度不足。

烤制甘薯糖含量最大,其次煮制,微波处理的甘薯糖含量明显偏小,由于热处理后甘薯糖含量差异,其香味特征明显不同,感官评定人员可轻易区分出三种加工方式下的甘薯香味。相比于传统烤制方式,蒸煮和微波处理的甘薯只产生54.26%和6.43%的香味活性物质,研究人员还从烘烤、蒸煮、微波处理的甘薯中分别检测出了37、20、32种风味物质,其中风味稀释因子≥100的挥发性化合物,分别有21、12、14种,香味活性物质的总浓度分别为26.87、14.58、1.73μg/kg。

甜度是评价甘薯食味的最重要品质指标,在甘薯品种选育时,生鲜薯甜度常被作为品种筛选的有效指标。然而,随着研究的不断深入,近年来,大量研究表明:鲜薯可溶性糖与甘薯食味无关,甘薯的甜度主要来源于热加工过程中产生的糖分,熟薯可溶性糖具有较高的品种间差异和与甜度相关性,更适合作为甘薯的甜度评价指标和食用品质指标。研究人员对甘薯储藏期淀粉酶活性和淀粉率降低的动态研究发现,淀粉率下降速度与淀粉酶活性高低相关性不显著,显然α、β—淀粉酶未必是生甘薯淀粉降解和产生糖分的来源。理论上α—淀粉酶只能对糊化淀粉起作用,对原淀粉没有作用,显然在热加工过程中,淀粉边糊化边糖化使得蒸煮后的可溶性糖大幅度增加,而还原糖的增加主要来自于β—淀粉酶在蒸煮中对生薯可溶性多糖的进一步糖化。

基于对甘薯热加工过程中糖转化的不断研究,课题组成功研制了一种甘薯浸膏香料,并验证其在卷烟调香领域的潜在价值。这一探索对于提高甘薯经济附加值、拓展甘薯应用范围,进而促进我国甘薯加工产业的发展壮大具有重要意义。

(摘编自杨金初、王宏伟等人的《加工方式对甘薯糖类、香味及甜度影响研究进展》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.甘薯之所以深受大众喜爱,是因为其营养丰富,具有良好的食疗保健功能和药用价值,加工后还具有浓郁的香味、香甜的口感。 |

| B.蒸煮和烘烤加工均能使紫甘薯淀粉含量降低,还原糖含量增加。但是与干燥法相比,蒸煮法和烘烤法还原糖含量的幅度稍微高一些。 |

| C.烘干或晒干处理后甘薯中均有部分淀粉发生酶解反应,产生还原糖。但是这两种干燥方式糖含量变化幅度不同,可能与其干燥温度有关。 |

| D.文章深入分析并总结了加工方式对甘薯糖类、香味及甜度的影响,在一定程度上为选育加工专用型甘薯品种和研制新型甘薯制品提供了理论依据。 |

| A.甘薯甜味不是由生甘薯总糖含量决定,而是与热加工过程中淀粉的糖化程度密切相关。 |

| B.烤制甘薯香味的物质种类和浓度均比煮制和微波的甘薯高,因而香味更为浓郁。 |

| C.紫甘薯加工后甜度增加的主要原因是α—淀粉酶作用,且淀粉糖化速度与其活性强弱有关。 |

| D.加工方式可影响传热和升温速度,进而影响甘薯内源淀粉酶的作用效果和时间,从而引起还原糖生成量的显著差异。 |

6 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

2050年,你可能每个月定期做一次体检。但这时,你已不再需要做包括静脉穿刺采血等各种痛苦而烦琐的检查,也不需要等待一周才能看到你的血液检测结果,你只要坐着不动,从你口鼻中呼出的,或从你的体内释放出来的挥发性分子会慢慢进入复杂的人工智能仪器,它就是被称为“深鼻”的未来的电子鼻“医生”。“深鼻”对收集到的人体发出的气体分子进行分析,并将其与庞大的嗅觉数据库进行比较,将气味与导致这些气味产生的各种病症进行对比匹配,生成并打印关于你的健康状况的诊断结果。医生会根据检查结果,制订相应的治疗方案或进行药物调整。

这是研究人类嗅觉系统工作原理的美国科学家阿列克谢•库拉科夫向我们展示的有关未来医疗保健的一个场景。库拉科夫是一位神经科学家,他正在研究人类如何感知气味,并根据气味的“可闻”特性对数百万挥发性分子进行分类。他计划将现有的气味编入一个综合性人工智能网络。该网络一旦建成,“深鼻”将能够识别某个人特有的气味,也能识别医学上或其他领域内为人们感兴趣的任何其他气味。而能为你识别气味并作出诊断的将是一块计算机芯片。届时,医生诊断病情也变得轻松多了,患者也可免去许多痛苦且烦琐的检查。

那么,气味真的能够说明一个人的健康状况吗?当然可以。气味作为一种信息源非常有用,研究人员正在研究如何将丰富的气味信息用于病情诊断。

最新研究发现,许多疾病,包括癌症、肺结核和帕全森病,都可以通过挥发性化合物改变人的气味。我们的身体会释放代谢产物,其中一些分子是挥发物,成为人体释放的气味的一部分,或被称为“气味指纹”。当人生病时,身体的代谢功能会产生变化,会释放出一些与以往不同的挥发性分子,我们的“气味指纹”也会随之发生变化,这些“气味指纹”会携带我们健康状况的信息。例如,帕金森病患者的皮肤皮脂腺会分泌一种蜡状富含油脂的生物液体,敏感的“深鼻”可以从稀薄的空气中检测发现它的存在。电子鼻“嗅闻”诊病可以让医生更早、更容易地发现疾病,甚至可以避免一些侵入性的诊断方式。这将从根本上改变医疗诊断系统。

因此,科学家们开始思考利用电子鼻的可能性。构建一种人工嗅探器,配备可定期更新的专用标准软件。它可以像鼻子一样捕捉气味,也可以像大脑一样对气味进行解释,这就是阿列克谢•库拉科夫设想的“深鼻”,一种电子嗅觉人工智能。要做到这一切,“深鼻”需要模仿人脑的神经机制,但是,目前科学家们还未弄清楚人脑识别不同气味的内在机制。

从生物学的角度来看,嗅觉行为比我们的视觉能力更复杂,也更难理解。识别一种气味是一个精确而复杂的过程。在这个过程中,化学、生物学和物理学必须共同“奏响”一曲“协奏曲”。

鼻腔里有数以百万计的嗅觉神经元。这些神经元有着微小的手指状突起,它们被称为“纤毛”。鼻上皮组织表面覆盖着一层黏液,纤毛就悬浮在这些黏液中。神经元的另一端是轴突,轴突向上伸展,穿过颅骨内的特殊通道,一直通向大脑中一个叫作“嗅球”的区域。这个大脑区域因其形似洋葱而得名。气味分子进入鼻腔,与纤毛结合,鼻腔里的嗅觉神经元将这些信息传送到大脑嗅球,由嗅球进行解释,从而产生我们的嗅觉感知。同时,嗅觉神经元将这些信号传递给大脑嗅觉皮层,由嗅觉皮层的神经机制来确定气味的浓淡程度。

一些分子与某些嗅觉感受器结合,但不与其他嗅觉感受器结合。这取决于气味分子与受体的具体组合,我们会闻到玫瑰的香味或狗屎的难闻气味,但气味分子与嗅觉感受器的组合非常复杂,即使是看似简单的“握手”也是神秘难测。

“深鼻”研究者仍然面临巨大的挑战。模拟鼻腔中神经元的电子鼻需要配备一些化学传感器,这些传感器与进入的气味分子相互作用,检测它们的存在,随后向电子大脑——“深鼻”发送电信号,对检测到的分子作出解释。在库拉科夫的设想中,电子鼻应是一个多层网络,能够识别不同的气味分子,以及其中不同的化学基团。

电子嗅觉诊断疾病要真正走进我们的生活,大概还要几十年。现有的技术已经可以观察到实验动物经过着色的神经元反应,但是模拟鼻腔内嗅觉神经元与气味分子结合所需的技术——检测我们代谢物的化学传感器还没有发明出来。一旦这项工作完成,构建一个电子鼻来发现健康问题就相当简单了。

(摘编自方陵生《电子鼻:未来的疾病诊断专家》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.未来的电子鼻“医生”“深鼻”,使用起来将更快捷方便,有助于人类医生诊断病情,也使患者在治疗过程中免受各种痛苦。 |

| B.人身体释放的代谢产物中有一些分子是挥发物,成为人体释放的气味的一部分,这些挥发物可以为电子鼻诊断提供依据。 |

| C.未来的电子鼻“医生”“深鼻”,需要安装一种人工嗅探器,配备可定期更新的专用标准软件,具备模仿人脑神经机制的功能。 |

| D.识别一种气味是一个由化学、生物学和物理学共同参与的精确而复杂的过程,因此,嗅觉行为比视觉能力更复杂,更难理解。 |

| A.2050年,到医院看病时,坐着不动,人工智能仪器就能根据你口鼻中呼出的,或从你的体内释放出来的挥发性分子,给你作出准确诊断。 |

| B.鼻腔里有数以百万计的嗅觉神经元,其一端是微小的手指状突起叫“纤毛”,另一端是轴突,气味分子和“轴突”结合,从而产生嗅觉感知。 |

| C.我们之所以能闻到不同的气味,是由于一些分子与某些嗅觉感受器结合,但不与其他嗅觉感受器结合,气味分子与嗅觉感受器的组合非常复杂。 |

| D.模拟鼻腔中神经元的电子鼻需要配备一些化学传感器,进入的气味分子与之相互作用,随后向电子大脑——“深鼻”发送电信号,从而确定其存在并作出解释。 |

7 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

正所谓:“一日三餐,人间烟火。”活着就需要食物来滋养,以往我们食物主要来源于自然界可以直接或者间接食用的自然资源,比如谷薯、蔬果、肉蛋奶和菌藻等。几千年来,我们已经习惯了这种饮食,你可有想过在未来某一天,我们的食物可能是被造出来的吗?

人造食品又叫仿生模拟食品,顾名思义,就是用科学手段把原料制作成类似天然食品口味的新型食品。

人造食品并不是假冒伪劣食品。提起人造,不少人会联想到少数不法分子利用技术手段制造的伪劣食品,比如此前报道过的用塑料制作的大米和紫菜。人造食品与传统食品一样具有可食用性和营养价值,区别就在于获取的途径不同而已。所以,人造食品的安全性是完全可以保证的。

人造食品的制造是仿生学原理和现代科技的结合。首先,需要确定需模拟食品的外形和结构,尤其要考虑到食品的用途、口感、色彩等多个方面因素。其次,根据需求准备相应的原材料,如植物纤维、糖类等,并进行筛选和处理。再则,采用相应的技术手段制造食物,例如3D打印技术和微生物发酵等。不同的食品制造的方法略有不同。

以人造肉为例,可分为两种,其中一种人造肉又称植物蛋白肉,主要靠大豆蛋白制成,富含大量的蛋白质和少量的脂肪。而另一种是利用动物干细胞制造出的细胞培养肉,用这种技术获取的肉类更受关注。

2012年,荷兰马斯特里赫特大学的科学家马克·波斯特博士,终于在全球首次成功培育出了细胞培养肉。他首先在活着的动物身上提取一小块肉,然后将他拿到的肌肉组织进行过滤,把它分离成肌肉细胞和脂肪细胞,再把需要的肌肉细胞放置在培养皿中,加入血清进行培养。

血清会给肌肉细胞提供必要的营养物质,如氨基酸、维他命、碳水化合物等,给细胞营造出仍存在于活体组织身上的感觉。细胞利用培养液中的各种营养成分进行自我复制与增殖,细胞增多后,会形成带状,就像自然的肌肉细胞在活体组织中形成纤维,最终的组织就如同处理过的无骨肉一样,最终就获得了我们想要的细胞培养肉。

与人造肉不同,人造牛奶使用的是3D打印技术。首先将奶牛的DNA序列打印出来,然后插入酵母菌的DNA序列中。再通过酵母菌的发酵获得了酪蛋白、乳蛋白和乳球蛋白。然后再将这些蛋白质与植物营养物质及脂肪进行混合,最终获取与牛奶相近的液态食品。合成的牛奶与普通牛奶营养价值相差不大,但保质期比普通牛奶明显要长许多。

人造食品增加了食品获取途径,缩短了生产周期,有更广的应用前景。受地理、季节、气候等条件限制,传统食品获取存在一定限制性。比如,即便再高产的水稻,也要受气象条件和病虫害的影响,产量也无法做到稳定。人造大米则不同,利用食用菌对粗粮进行发酵加工,可以不分春夏秋冬,也不用在乎雨雪冰雹,只需3到4个月就可以获取人造的大米。

人造食品可以对食物营养成分进行改良,提升食物的营养价值。无论是人造牛奶、人造肉还是人造大米,它们的出发点都是基于传统食品的营养成分组成和味道,采用合成生物学等手段进行复制与模仿。不但绝大部分营养成分与传统食物一致,而且可以根据人类的需要进行适当的变更。

人造食品和传统食品都将是我们餐桌的主要营养来源。即便人造食品的营养成分与传统食物差异较小,同时也有望在未来进行低成本和批量化生产,但在风味以及人们长久以来形成的饮食文化方面仍无法取代传统食品。

食物中成分和功能的认定需要时间和过程。随着现代食品分析技术的不断发展,我们对食品中的主要营养成分的种类和含量都已经有了比较明确的认识,但是对食品中某些成分及其功能尚未完全深入研究。例如,以往我们认为膳食纤维是人类无法吸收和利用的“垃圾”,但随着对肠道微生物重要性的认知,膳食纤维其重要性也逐渐清晰,乃至于被归结为第七大营养素。

以人造牛奶为例,很多人认为牛奶中87%是水,剩下的就是蛋白质、碳水化合物、脂肪和维生素等物质。实际上除了基本营养物以外,还有很多含量极低但有生物功效的活性物质,如具有生物活性的β-乳球蛋白、α-乳球蛋白、乳铁蛋白、免疫球蛋白等等。目前,我们的科学研究尚未完全搞清楚牛奶中到底有多少种生物活性物质,都起着什么样的作用。从这个层面而言,人造奶只能做到对牛奶的简单模仿,无法做到真正意义上的替代和超越。

传统食品在人类的饮食文化中扮演着重要的角色,不会被人造食品完全取代。在这个快速发展的时代,我们需要在传统食品和人造食品之间找到平衡点,既保留了传统的文化元素,又提供了更多的选择和健康选项。无论人造食品未来的发展如何,都是必然的趋势。我们在抱有乐观态度的同时,还是需要保持审慎。

(摘编自张宇《太空旅行吃什么?人造食品或成未来主流》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.谷薯、蔬果、肉蛋奶和菌藻等都是自然界的天然食品,可以被直接食用以满足人类的生存需求。 |

| B.人造食品是一种与天然食品并无差别的新型食品,是仿生学原理与现代科技手段相结合的产物。 |

| C.利用动物干细胞制造出的细胞培养肉因更接近天然肉类而比靠大豆蛋白制成的植物蛋白肉受欢迎。 |

| D.食品中以前被认为是人类无法吸收和利用的某些成分,随着研究的深入,其功能可能会被重新定义。 |

| A.文章开头由人们所熟知并习惯了的饮食情况切入,用一个问句引起读者的思考和阅读兴趣。 |

| B.文章列举人造肉和人造牛奶的例子,说明不同的人造食品采用的相应技术手段也略有不同。 |

| C.文章讲述马克·波斯特成功培育出细胞培养肉的过程,增强了科普说明文的知识性和趣味性。 |

| D.凭借目前的食品分析技术尚不能完全认识传统食品中的成分及其功能,相关研究还有待深入。 |

8 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

专家常说:“当树木生长得过度密集,就需要把它们分开,以免阻挠树木的生长。”意思就是砍除一棵或数棵树木,为没被伐除的树木留下足够的树冠空间。实际上,这只道出了一半的实情。在天然的环境中,树木间并不像专家所认为的那样,它们其实是极少竞争的。与之相反的是,不同树种间会互相联系,互相扶持,还会通过纤细的根毛互赠“甜品”——健康的树给生病的树供给糖液以维持生命。

不过在许多情况下,人工林中的树木并不存在天然的“友情联结网”,因为它们一旦根系受到干扰,就只能勉强使根部达到一个半吊子的稳定状态,而这个伤害会影响树木终生,所以它们毫无多余的时间与精力经营社群友谊。而且上文中的专家说法,显然是出自人工林的林务员。毫无疑问,他们指的是林相单一的人工林,比如只种植云杉或是只种植一种阔叶树树种。在大自然中,绝对找不到这种在广大的土地上,以相同间隔、在同一时间,种植同龄树种并一起成长的原生林相。在开阔的人工林区“幼儿园”里,树木个体争相生长,只想超越身旁的同伴。事实上,人工林区是如此脆弱、不稳固,树木就像稻田里的禾秆,虽互相依靠、支持,但只要暴雨过境,便会成片地倾倒。

在天然原生林里及自家的花园里,我们却常常能观察到全然不同的现象:相同树种的树木彼此之间会建立友谊。我们已在前面章节提到过,树木会经由树根相互联系。这种地下的深层联结自然无法让我们轻易看见,但树冠之间的游戏竞赛是暴露在外的。

当两棵树木争取光源时,会不惜以枝干互相争抢,各自将枝干伸向对手,想尽办法推挤对方以抢夺其日照地盘。大约100年后,这种竞争才会渐渐平息,但它们仍会为了填补树冠缝隙、抢占生长位置而争吵不休。

两棵树木若结为朋友,它们之间的互动则会与上述情况截然不同。它们只会将柔嫩的小枝往朋友的方向伸展,小枝丫间会温柔地相互推拉,好像只想轻轻地碰触一下对方;它们也只会向外侧生长较粗的树枝,而不会向朋友的方向生长。远观两棵树木,就像结合为一体的一棵树木,最后也会变成一对快快乐乐、白头偕老的终身伴侣。

此时,我们若遵从专家的建议,为了使一棵树木得到更多光线而砍伐其中一棵树木,必然造成相反的后果。一旦其中一棵树木被砍除,它的同伴就立刻会变得病恹恹的。再也没有同伴可以互相支撑,一起度过温带气旋的侵袭,被留下的树木孤零零并痛苦地活着。除此之外,真菌还会从互相交错的根系入侵活着的树木,导致原本还健康的另一棵树木在几年后也会死去。

另一个极罕见的现象是树木之间会互相帮忙。林内最紧密相邻的树枝会相交生长在一起,有时可能只是一根枝条环绕着另一根枝条生长并将其紧紧包覆。然而这种联系还是很脆弱的,因为两根树枝依然各自保留了树皮,阻碍了两者一起生长。当面对强大的外力时,比如温带气旋的侵袭,两者的连接处便可能断开。

有时树皮的外层刚好因为互相摩擦而脱落,两根树枝的木质部跟木质部、形成层与形成层因而相互接触,形成事实上的结合生长,并构建出共同的新系统。这样的连理枝结盟是非常稳定的,两者开始联结输送并交换水分与养料,这已经是超乎寻常的现象。然而更罕见的是,两种不同树种的树枝会合并生长。若想成为这种连理枝,前提是不同种的树木能够真正好好相处,山毛榉、千金榆两种树木和柳树之间就属于这种情况!

想找到异体连理枝,就像从众多的三叶草中寻找幸运的四叶草,可遇而不可求,需要相当奇特的缘分。你下次漫步于森林或公园时,可以多多注意有没有类似的情况,这会是一种令人兴奋的冒险。抑或在你家院子周围,说不定就隐藏着一对异体连理枝。

你若是暂时看不出连理枝的苗头,也有可能听见树枝之间这种结盟合作活动刚刚展开时发出的声音。当微风吹拂,两根枝条互相摩擦,发出响亮的“叩喽叩喽”声,常常被漫步林中的人误以为是啄木鸟在敲啄树干。

(摘编自彼得·渥雷本《树的秘密语言》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.专家认为树木如果生长得过度密集,就会影响树的生长,但其实大自然中的树木不仅很少竞争,反而可能互相扶持。 |

| B.林相单一的人工林中,树木之间的关联度比较低,林区脆弱不稳固,但在大自然的原生林相中,这种情况就少一些。 |

| C.树木在树冠方面的争夺较为明显,它们在争夺光源时枝干会互相推挤,但树木间也会建立友谊,根系也会相互联系。 |

| D.仅仅出现树枝之间的环绕还不算紧密,两根树枝之间联结并互相输送水分和养料的结盟才更稳定,这也是最罕见的。 |

| A.由于人工林中的树木没有多余的时间和精力经营社群友谊,因而人工林中的树木并不存在天然的联结网,也无法互相获取养分。 |

| B.文章中大量运用拟人的手法,将树木人格化,一方面使得语言生动有趣,让读者更容易接受,另一方面也避免了科普文章的枯燥。 |

| C.单个植物虽然可以尽情享受生长资源,但面对强大的外力时太脆弱,需要同伴来互相支撑,这说明只有合作才能在大自然生长。 |

| D.山毛榉、千金榆、柳树都属于异体连理枝,它们之间能够好好相处,然后逐渐联结并共生,体现了大自然的奇妙之处。 |

9 . 阅读下面的文字,完成小题。

几千年来,人们把从水中捕获的鱼带到人类世界主要有两方面的用途。第一种也是最重要的一种,就是把它当作食物。捕鱼来吃的观念已经根深蒂固,所以在英文里,“鱼(fish)”和“捕鱼(fish)”是同一个词。然而,“鹿”和“猎鹿”却不是,“野猪”和“猎野猪”也不是同一个词。捕捞野生鱼类是一种古老的技能。在日本冲绳县的一个洞穴里,考古学家发掘出一个距今至少有3万年之久、用贝壳制成的鱼钩。在北京近郊,人们也发现了一具4万年前的人类骨骼化石,对其进行化学分析的结果表明,这个原始人吃了很多来自河流湖海的鱼。

如今,全球渔业每年捕获的鱼约达1万亿条至3万亿条,这些鱼为世界上大约1/3的人口提供了主要的蛋白质来源。对渔民而言,特别是从事小型渔业的渔民,他们的生活仍然与鱼的生命息息相关。但对于大多数消费者来说,尤其在高收入国家,越来越多的人不清楚自己吃的食物来自哪里。在英国,近1/5的儿童为炸鱼条是用鸡肉做的。通常,一条鱼死去很久之后,人们才能接触到它。这时,它的头、鳍、器官和骨头已不见了,只剩下用塑封袋整齐包裹着的残余部分,或是用罐头密封起来的残骸。同样,就像牛排不会让联想到哞哞叫、正在咀嚼食物的牛一样,那些白色和粉色的肉片也几乎不可能让人联想到一条野生的活鱼。在辨别鱼类时,这种认知断层则更为明显。我们都知道牛长什么样子,但对许多鱼的外表仍然很陌生。

在英国,人们每年吃掉7万吨大西洋鳕鱼,即大约每人吃掉1公斤,但只有1/3的海鲜消费者能认出这种2米长的鱼。它们的身长比人类的手臂要长得多,身体表面有闪闪发光的青铜色斑点,下巴上挂着与山羊相似的白色胡子。只有不到1/5的英国消费者能分辨出长满斑点、身体扁平、两眼突出向上、嘴巴扭在一起的是鳎目鱼,而身形似子弹、通体银色、长有宽大嘴巴的是鳀鱼。以上这些还都是餐桌上最受欢迎的鱼类,就更别指望人们能够认出那些只偶尔出现在菜单上、鲜为人知的鱼类了。比如海鲂,俗称多利鱼,这种鱼背鳍上的棘形如“莫西干头”发型,古铜色的皮肤上布有大理石花纹以及带金边的大斑点;还有一种鲂鱼,全身呈猩红色,身体两侧各有3条手指状的鳍条,用于感知海底的食物。

除了我们吃的鱼,还有一些鱼因神话故事和民间传说而为人所知。在全世界各种文化中,都有关于鱼的故事,它们讲述了人们对这些深海居民的固有印象和常常相互矛盾的情感。神话中的鱼既可能是善良友好的,能给它们的人类同伴带来好运、繁荣、复兴和智慧也可能是暴躁易怒且危险可怕的,就像变幻多端的恶魔,能引发洪水、暴风雨和地震。有时是出于自愿,有时是作为惩罚,神仙们会变成一条鱼,或是双腿变成了鱼尾。在许多国家,原始版本的美人鱼故事通常阴森恐怖,令人不适。那些被驱逐的女人逃到水里,化身为美人鱼,然后诅咒、折磨遗弃她们的人类,并引诱他们去死。安徒生笔下的小美人鱼非常渴望改变自己半人半鱼的样子,于是心甘情愿与海妖做交易,割掉舌头,将鱼尾换成一双人类的腿。她觉得每走一步都像是踩在碎玻璃上,却心甘情愿忍受这种痛苦。

这些故事大多反映了人们难以理解鱼类的心理障碍,因而更谈不上喜欢甚至同情。鱼类似乎缺少任何我们能够解读并理解的情感,它们的嘴唇没有微笑的弧度,只是一成不变地噘嘴,仿佛永远在发脾气。当你把手放在一条活鱼身上时,可能感觉像在触碰超市冷冻柜里的死鱼一样冰冷,这种冰冷的感觉不像任何活物能够散发出来的(并非所有的鱼都是冷血动物)。我认识一些人,他们之所以不愿在海里游泳,是因为害怕碰到冷冰冰、黏糊糊的鱼。要克服这种恐惧,最好的办法不是任由这些臆想中的鱼游过,对其视而不见,而是把头埋进水里,仔细瞧瞧它们。

(摘编自海伦·斯凯尔斯《鱼的好奇心:关于生命、海洋及一切》,王小可、谭然译)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.考古学家在日本冲绳县发掘出一个用贝壳制成的鱼钩,在北京发现吃过鱼的人类骨骼化石,都可证明早期人类生活与鱼有关系。 |

| B.渔民熟悉鱼类,是因为他们的生活与之相关,而多数消费者不清楚自己吃的鱼类的来源,是因为他们所关注的只是食物的味道。 |

| C.在英国,大约每人每年会吃掉一公斤大西洋鳕鱼,令人遗憾的是,只有部分海鲜消费者能认出这种身长比人类的手臂长得多的鱼。 |

| D.在许多国家,原始版本的美人鱼故事并非人们如今普遍听到的那样,通常是阴森恐怖、令人不适的,有的版本的美人鱼甚至是邪恶的。 |

| A.人类捕获鱼的最重要的用途是食用,这一观念历经数千年而未曾动摇,但“猎鹿”“猎野猪”与“捕鱼”的目的完全不同。 |

| B.文章第二段引用具体数据说明多数鱼类消费者对鱼的陌生,并分析了产生这种现象的原因是他们缺乏从活鱼到鱼肉的联想能力。 |

| C.对于餐桌上最受欢迎的鱼类,很多消费者尚且不能识别,就更别指望他们能够认出偶尔出现在菜单上的海鲂、鲂鱼之类的鱼了。 |

| D.海伦·斯凯尔斯认为,人们因为害怕碰到冷冰冰、黏糊糊的鱼而不愿去海里游泳,而且她认为这种恐惧心理是有办法可以克服的。 |

10 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

如果到我国北方的大兴安岭中的某处针叶林里散一会儿步,你可能会出现一种错觉:不管朝哪个方向走,走多远,遇见的好像基本都是那几种杉树或松树,很少遇到其它的树种。但如果到赤道周围的某片热带雨林去逛逛,你可能每走一步路都会遇见好几种之前没有见过的树,琳琅满目、应接不暇,反而很难遇见之前见过的那些树种。事实上,在热带的森林里,你可能难以见到一种树“扎堆”生长的情况,相反,一棵树旁更容易出现和它不同种的树。

科学家发现,在位于热带的巴拿马的巴鲁科罗拉多岛上,平均来说,一种树和与它同种树之间的距离,是和不同种树之间距离的三倍。按理说,越靠近一棵树的成年个体,土壤里这种树的种子密度应该越大,也更有可能出现另一棵同种大树。但在这个岛上,很多树和另一棵同种树之间的最近距离,甚至会大于其大多数种子能传播的距离。事实证明在靠近大树、种子掉落多的区域,反而不如离大树远、种子掉落更少的区域容易出现同种大树。

早在半个多世纪之前,科学家丹尼尔詹曾和约瑟夫·康奈尔就各自独立发现了这个现象,并分别发表文章提出:越接近与其同种的成年树木,种子和幼苗的存活率越低,这后来被称为詹曾—康奈尔假说。该假说认为,距成年树木越近,针对其种子或幼苗的特异性“天敌”就越多,比如只感染该树种的土壤病原体和专门以该树种种子或幼苗为食的植食性动物。这些特异性“天敌”通常会让这些树木周围的种子和幼苗,在发育为成年树木之前就得病死掉或被吃掉,从而抑制了该成年树周围同种树的生长。詹曾在他的论文中,描述了这个假说:尽管距离一棵成年大树越近,它的种子散播得越多,但由于特异性“天敌”的制约,反而让距离它更远的种子生长为另一棵成年大树的概率越高。所以,在距离成年大树足够远且种子能够到达的地方,才更可能生长出另一棵同种的大树。后来,其他研究者补充道,除了特异性“天敌”的作用,大树间对一些同物种特需营养物质的竞争,以及自毒作用,都可能会降低成年大树附近种子或幼苗的存活率。而正是这些作用,让靠近大树的区域里难以再长出同种大树,从而抑制了热带森林中同种树的密度过度增长,这个结果也被称为“同种负密度依赖”。大量的研究结果证明,“同种负密度依赖”普遍存在于热带甚至一些温带的森林里,并且越靠近赤道,其作用越强。

但是,热带森林中的大树对和自己不同种的大树的态度却截然不同。许多研究表明,大多数热带树种对同类的排斥,通常远大于与自己异种的树,都符合“同种负密度依赖”远大于“异种负密度依赖”的现象。也就是说,针对同类,它们过于“社恐”,但对于其它种的树,相比起来它们甚至有些“社牛”,可以说是非常双标。

在一般情况下,你也不必太担心数量稀少的“稀有物种”会在当地灭绝。那些“稀有树种”,之所以成为“稀有树种”,可能不是因为生存能力不如其它树,而是自己的存在抑制了附近同类的生长。因为一旦种群数量受到干扰,“同种负密度依赖”的作用就会解除,新的个体会迅速生长,使种群数量迅速恢复。另一方面,由于周围其它树的种子仍然被自己同种成年大树的“同种负密度依赖”作用抑制,因此这棵稀有树的种子和幼苗更容易在与其他树的竞争中胜出,成功生长为新的大树,取代原来那棵树的位置,使种群数量保持稳定。

(摘编自《如何让“社恐”变成“社牛”?建议向树学习一下》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.詹曾—康奈尔假说指出,成年大树附近种子或幼苗的成活率降低是树种的特异性“天敌”和同物种特需营养物质的竞争所致。 |

| B.由于气候原因造成热带森林同种树的密度过度增长,因而出现了大多数热带树种对同类排斥的“同种负密度依赖”现象。 |

| C.文中用“社恐”与“社牛”,形象说明了热带雨林中的树木排斥周围同类树木的生长,却对和自己不同种的树木很包容的表现。 |

| D.“稀有树种”能够自我抑制,种群数量减少到一定程度,同种树木间的抑制作用就会消除,种群树量便会迅速恢复。 |

| A.文章第一段,将在大兴安岭和热带雨林看到的不同景象进行对比,形象地说明了热带森林的树种更丰富。 |

| B.为了说明热带树种喜欢和同类保持距离,文章将巴拿马的巴鲁科罗拉多岛上的树作为举例对象,有理有据。 |

| C.第三段从热带雨林物种的特异性“天敌”以及同物种对特需营养物质的竞争两方面,论述了出现“同种负密度依赖”的原因。 |

| D.某些树种之所以成为“稀有物种”,是因为“同种负密度依赖”的作用导致,而并不是因为这些物种的生存能力更弱。 |