四川省什邡中学2018-2019学年高一下学期第三次月考语文试题

四川

高一

阶段练习

2020-10-28

46次

整体难度:

适中

考查范围:

作家作品、阅读与鉴赏、名句名篇默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

“火烧阿房宫”:一场历史的修辞战火

张若渔

两千多年来,项羽“火烧阿房宫”几乎成了人尽皆知的历史常识。但一份调查证明,这极有可能是一场天大的误会。中国社科院考古所和西安市文物保护考古所组成的阿房宫考古队,经过5年艰苦、细致的工作,近日揭开了这座“天下第一宫“所包含的种种谜团——阿房宫只是一个半拉子工程,并没有建成。传说中西楚霸王项羽的军队攻入咸阳,将阿房宫及所有附属建筑纵火焚烧也是历史误传。

(《华商报》12月11日)

其实早在2003年,在阿房宫考古队的挖掘和勘察过程中,考古工作者们就曾基于诸多发现“大胆假设”——火烧阿房宫纯属子虚乌有。经过又四年艰苦细致的发掘、调查工作,上述推断只不过“进一步明晰”而已。

真相大白于天下的时刻,也是历史的尴尬时刻。两千年来,不管是在正史还是在野史上,西楚霸王项羽都因火烧阿房宫被塑造成千夫所指的千古罪人,甚至成为残暴成性和暴殄天物的标本人物,每每被后世信手拈来实施“口头鞭尸”;阿房宫本身显然也成为秦始皇穷奢极欲、劳民伤财、自取灭亡的象征。而今,这一切被证明,我们不过是如堂吉诃德大战风车般悲壮却虚无——不是说项羽和秦始皇本无罪,只是不管他们做过多少罪孽深重的事,不应算在他们头上的历史账单终不能无妄加之。历史就是历史,真相就是真相,这是一件严肃得不能再严肃的事。

历史的讹误耐人寻味。追究其来,“火烧阿房宫”从真真假假的传说沉淀为人们头脑中的“事实”,唐代大诗人杜牧的名篇《阿房宫赋》可谓“功不可没”。文中言”六王毕,四海一,蜀山兀,阿房出。覆压三百余里,隔离天日”,极力铺陈阿房宫的雄伟气势:继而又言“戍卒叫,函谷举;楚人一炬,可怜焦土”,又以仰天长叹般的愤懑极力渲染阿房宫被付之一炬的伤情。

诗人的瑰丽辞赋及其暗藏汹涌的悲绪,显然不可阻挡地深入了后世观者的内心,引发同仇敌忾的情绪,众声喧哗之时哪还管什么事实真相如何?与之相比,司马迁的《史记》倒是审慎的,《高祖本纪》说项羽“屠烧成阳秦宫室”,《秦始皇本纪》也说项羽“遂屠咸阳,烧其宫室”,从头至尾都没有“火烧阿房宫”的影子。但历史的诡秘之处就在于,人们宁愿相信杜牧的辞赋也不愿相信司马迁的《史记》,谬种流传,一至于斯!

在历史的强大裹胁下,人们的头脑和思想其实如脆弱的芦苇。或许此事件给我们的最大的“历史教训”,正是法国哲学家雷蒙·阿隆在《知识分子的鸦片》中所一再强调的:“世间没有真理,只有对知识的永恒探询。”要时刻保持一种坚不可摧的独立性和批判精神来遍观周遭事物,避免走火入魔以至精神错乱而不自知。对于影响深远的历史界来说,这尤其重要。而对于民众来说,哈耶克的名言不妨引为座右铭一一我们的无知是如此重要,不要陷入自己编织的意识形态而不能自拔。

(摘编自《当代人》,有删改)

1.下列对阿房宫的说法,正确的一项是( )| A.2003年,中国社科院考古所和西安市文物保护考古所组成的阿房宫考古队经过调查证明,阿房宫其实并没有建成,只是一个半拉子工程,根本不能叫做阿房宫。 |

| B.阿房宫并不存在,项羽也没有“火烧阿房宫”,所以两千年来的正史和野史把西楚霸王塑造成残暴成性、暴殄天物的标本人物是错误的,是没有历史依据的。 |

| C.无论是历史事实还是文学描述,气势雄伟的阿房宫本身显然都是秦始皇穷奢极欲、劳民伤财、自取灭亡的象征。 |

| D.唐代大诗人杜牧笔下的阿房宫,现在看来实为想象中的阿房宫,《阿房宫赋》中对其极力渲染只是为了文学感情表述的需要。 |

| A.阿房宫考古队基于诸多发现“大胆假设”火烧阿房宫纯属子虚乌有,之后又经过四年艰苦细致的发掘、调查工作,最终还原阿房宫的本来面目。这体现了考古队对知识永恒探询的精神。 |

| B.后世的人宁愿相信杜牧的辞赋,将罪过毫不保留地推给项羽,却不愿意相信司马迁的《史记》中的历史真实。这是因为人们憎恶残暴制度,与知识探询精神无关。 |

| C.司马迁《史记》中《高祖本纪》和《秦始皇本纪》都只说了项羽烧毁咸阳宫室,这种审慎的态度也印证了雷蒙·阿隆的这句经典名言。 |

| D.作者引用雷蒙的名言意在告诉人们:应该时刻保持独立性和批判精神来观察周围事物,避免走火入魔以致精神错乱而不自知。 |

| A.历史的尴尬时刻,指的就是在千百年来被人们公认为是项羽火烧阿房宫之后,经过科学证明这却是错误认识的那一刻。就在那一刻,科学战胜了情感,真相战胜了虚构。 |

| B.项羽和秦始皇本身并非无罪,但是,评价历史人物要尊重客观事实。不管他们做过多少罪孽深重的事,不属于他们的历史罪名也不能无妄地强加在他们身上。 |

| C.杜牧之所以在《阿房宫赋》里极力描写阿房宫的雄奇,是因为他想通过文学,点燃人们对项羽的怒火,更有力地揭示项羽的残暴,以营造“人人得而诛之”的氛围。 |

| D.哈耶克的名言要求我们要重视自己的无知,要敢于跳出自己固执的意识范围,敢于否它自己的认识,从而不断减少自己的无知。 |

材料一:

春节假期里,一部电影引发观影热潮。《流浪地球》以超过22亿的票房,成为春节电影票房冠军。一部成熟的电影,不是偶然出现的,而是源于强大文化体系的支撑。刘慈欣的《三体》等作品屡获国际大奖,带热了中国科幻文学。《战狼》《无名之辈》等风格各异的电影作品,在抬高电影创作水位的同时,也一次次抬高中国电影票房——刚刚过去的春节档期,电影总票房已接近60亿。这些,同样是观众对中国科幻电影充满期待的文化与心理背景。

更重要的是,就像刘慈欣所说,今天的中国有着强烈的“未来感”。科技创新的“中国浪潮”让世界侧目,也打开了中国人对于科学的认知。在刚刚过去的春节假期,贵州山区的“中国天眼”,成为一个旅游热点,人们渴望在这里了解未知、聆听未来。这与一部“硬核科幻电影”成为热点话题一样,都可以说是当代中国科学热情高涨的缩影。

(摘编自金苍:《〈流浪地球〉提升期待的水位》,《人民日报》2019年02月13日)

材料二:

对于电影产业影响最大的,还是观众本身。科幻电影不是从零开始讲解的科教片,其对于观众科学素养要求较高,从上世纪80年代至今,国民受教育程度不断提高,培育了大量科幻电影受众,特别是已经成为观影主力的80后、90后一代人。

国家统计局的数字显示,人口抽样调查中,大专以上教育程度者,从2002年的4.7%上升到2017年的13.8%,高中教育程度者从12.4%上升到17.5%,2017年每10万人口中高等学校在校生人数,是1998年的4.96倍。庞大的中高等教育群体,使得科幻电影的消费群体扩大。

(摘编自《科幻片能否成为电影产业新增长点》,《工人日报》2019年2月13日)

材料三:

材料四:

科幻片在中国的历史成绩惊人,但好莱坞进口片占领了中国科幻电影票房。在好莱坞电影的冲击下,再加上国产科幻电影制作水平拙劣,内外因夹击导致国产科幻电影成绩堪忧。

具体来说,在外因方面,首先,类似于《阿凡达》《变形金刚》的科幻商业大片屡屡创下票房纪录,进口大制作科幻片使本类型影片门槛升高,国产科幻生存空间变小;其次,2012年中美双方签订的《中美双方就解决WTO电影相关问题的谅解备忘录》已在今年到期,进口片的配额限制极有可能被进一步放开甚至取消。

在内因方面,首先,传统教育体制不重视培养创造性人才,中国的编导们热衷对现实生活进行挖掘、表现,创新力不足,科学基础薄弱,对哲学和思想层面疏于表达,对全新世界观的建构同样缺乏;其次,美国电影界和资本界的紧密联系,国内制作水平拙劣,只有稳妥的资金流才能保证前端进一步的产品制作;最后,公众整体科学素质需要进一步提升,社会中科技文化氛围较弱。

(摘编自:《内外夹击国产科幻电影难获一席之地》,《经济日报》2017年09月07日)

4.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是| A.《流浪地球》之所以成为2019年春节电影票房冠军,是因为有我国强大文化体系的支撑。 |

| B.“中国天眼”与“硬核科幻电影”一样成为不同领域的热点,都能体现出当代中国科学热情高涨。 |

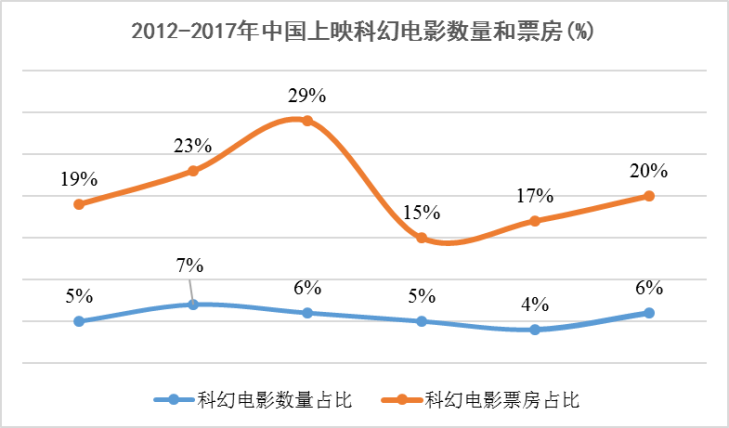

| C.材料三表明,国内科幻电影上映数量占比较稳定,票房占比相对来说波动不大。 |

| D.好莱坞进口片占领了中国科幻电影票房,在其冲击下导致国产科幻电影成绩堪忧。 |

| A.由材料四可知结合外国的经验,只要有了稳妥的资金流,就能保证前端进一步的产品制作。 |

| B.由材料二可知,近年来科幻电影消费群体扩大,对我国科幻电影产业发展将产生积极影响。 |

| C.80后、90后所受的教育程度在提高,故而80后、90后能成为科幻电影的主要受众群体。 |

| D.一旦进口片配额限制被取消,进口大制作科幻片涌入,中国国产科幻电影面临更严峻的考验。 |

【知识点】 新闻、通讯、访谈

看戏

侯发山

这是一个真实的故事。

时间生在1951年的秋天。故事的主人公是我的老乡,所以我清楚事情的来龙去脉,绝对没有添油加醋的成分。

听说郑州有唱大戏的,三个孩子嚷嚷着要去看戏。小玉不到7步,小青5岁,嘉康3岁。看着这三个不谙世事的孩子,老张愁死了,甚至后悔把他们从西安的幼几所接回来。

老张重重叹了口气,无奈地说:“孩子们,咱这里到郑州七八十里,远着呢,咋去?”嘉康扬着脸,天真地说:“姥爷,咱坐妈妈的汽车去。”

小玉嘟囔道:“咱妈把汽车卖了。”说到这里,小玉的小嘴撅得能栓头驴。小香歪着小脑袋想了想,说:“姥爷,咱坐火车去。”

那时,巩县有到郑州的火车,基本上都是货车,老百姓去外地,没钱坐客车,都是扒火车。铁路就从家门口过,每次路过的火车的车厢上,全都坐满了人,好像车厢是个磁铁,把他们牢牢地吸在上面。有一次,小玉问姥爷:“姥爷,火车跑来跑去,都去哪里啊?”老张说:“往东到郑州,往西到洛阳。”“姥爷,哪里是东啊?”“日头出来的地方就是东,落山的地方就是西。”……

现在听说小香要扒火车出门,老张说:“就你们小屁孩?甭想。”忽然,小香“哇”地一声哭了。

老张忙拉过小香:“小香,好好的哭啥呢?不看成就不看戏呗?有恁委屈?”小春止住哭泣,说:“姥爷,我,我想回家。”

老张没好气地说:“你妈把房子都卖了,哪还有家?”闺女真憨,好不容易在西安买了一套房子,却把房子卖了。

小香不知道姥爷为什么生气了,哼唧道:“姥爷,我……我想妈妈。”

小香这一说不当紧,嘉康的嘴一咧:“姥爷,我也想妈。”说罢,咧着小嘴哭起来。几乎是同时,小香和小玉也哭起来。

一时间,老张束手无策。说实话,他也想闺女。可是,闺女在哪里,他也不知道。不过,道听途说了不少消息,今天这个说在新乡,明天那个说在广州,还有的说在武汉。你说说,一个女娃,三十岁不到,出去疯啥呢?就你中,就你能?!看着三个孩子一个个哭得跟没娘孩子似的,老张眼角的泪也止不住流起来。

老张这么一哭,三个孩子倒吸溜着鼻子,不哭了。

小玉到底年龄大一些,说:“姥爷,俺不想妈了,俺也不去郑州看戏了。”小香说:“姥爷,您不哭,俺不坐火车了。”说罢,小香哭得更厉害了。

第二天早上,老张一觉醒来,忽然发现三个孩子不见了!他回过神来,才明白他们离家出走了。老张急忙起来寻找,先是在村里,后来到城……那时候,没有交通工具,没有通讯工具,可以想象寻人的艰难。老张用脚步丈量着巩县的每一寸土地,见人就打听,

就在老张在巩县疯一般找三个孩子的时候,他们已经到了郑州的街头。头天晚上老张扯起呼噜后,三个孩子就溜出了家门。他们不敢扒火车,害怕迷路,顺着铁路走。小香说:“姐,到郑州能找到妈妈吗?”小玉说:“只要有唱戏的,找不到,也能打听到。天黑漆漆的,路边的秋虫此起彼伏,还有不知名的夜鸟,冷不丁地怪叫一声,小香带着哭腔说运。“姐,我害怕。”嘉康“哇”地声哭起来。

小玉也害怕,但谁让她是姐姐呢,她说:“不怕,小香,咱唱吧。”“中。”小香哽咽道。嘉康记不住词,跟着两个姐姐也哼起来:“刘大哥讲话理太偏,谁说女子不如男,男子打仗到边关,女子纺织在家园……”

妈妈在家的时候,三个孩子经常听她唱这一段。

这一走,就是一个晚上。他们的鞋子已经全都磨烂了,脚趾头都从里面露出来。脸上花花搭搭的,是汗水、泪水和尘土的混合物。小玉背着嘉康,小香搀扶着小玉,一步一趔趄。好心人还是多,以为他们是叫花子,有的给块馍,有的给碗水……在路人的指点下,他们来到了演出的地方。幸好,小孩子是免票的。他们挤过人群,站在观众席的最前边。

台上演出的是豫剧《花木兰》:

“……

为从军比古人我好说好讲,

为从军设妙计女扮男装,

为从军与爹爹俺比剑较量,

胆量好,武艺强,

喜坏了高堂,

他二老因此上才把心来……”

三个孩子看傻了,高兴得跟着现场观众一起拍巴掌。

掌声未息,演唱花木兰的演员快步走下台,上前抱住了三个孩子,一下子泪眼婆娑——那是他们的妈妈,常香玉。

后来的新闻是这样报道的:1951年8月,常香玉把房子和汽车都卖了,把孩子送到托儿所,然后带领剧社人员从西安出发,先后在开封、郑州、新乡、武汉、广州、长沙6个城市进行了半年的巡回义演,演出170多场,义演捐款达到15.2亿元旧币(相当于现在的4000多万元人民币)。常香玉和香玉剧社终于实现了为志愿军捐献一架飞机的愿望,飞机被命名为“常香玉剧社号”。中国人民志愿军空军驾驶着“常香玉剧社号”战斗机在朝鲜上空穿云破雾同美军搏击,打击侵略者。

(选自《小说月刊》2019年第4期,有删改)

7.下列对这篇小说有关内容的分析和鉴赏,不正确的一项是( )| A.小说以“这是一个真实的故事”开头,紧接着采用第一人称叙述,交代故事发生的时间、“我”和主人公的关系等,反复强调故事的真实性。 |

| B.小说以白话口语为主,又夹杂方言,这样的语言带有地域特色,充满生活气息。祖孙之间的对话,既符合人物的身份,又凸显了浓浓祖孙情。 |

| C.小说中关于“扒火车”这一情节的叙述,看似闲笔,实则不闲,既说明了当时生活条件的艰苦,又为后文写三个孩子沿着铁路去郑州找妈妈作了铺垫。 |

| D.小说通过对老张的内心独白和“他眼角的泪也止不住流起来”这样的细节描写,表现了老张对闺女的不理解以及深深的埋怨。 |

9.小说的最后一段采用了什么样的叙述方式?这种叙述方式有什么好处?请结合小说简要分析。

【知识点】 其他中国现当代作家 分析结构,概括主题 分析情节、语段的作用 中国现当代小说

二、文言文阅读 添加题型下试题

世美堂后记

归有光

余妻之曾大父

后三年,倭奴犯境,一日抄掠数过,而宅不毁;堂中书亦无恙。然余遂居县城,岁一再至而,

注①俗呰窳:(zǐyǔ)俗习懒惰。②訾省:过问,指计算、核查财目。③遘悯:遭受患难。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

| A.先是县人争以不利阻余/余称孙叔敖请寝之丘韩献子迁新田之语/以为言众莫不笑之 |

| B.先是/县人争以不利阻余/余称孙叔敖请寝之丘/韩献子迁新田之语/以为言/众莫不笑之 |

| C.先是县人争以不利阻余/余称孙叔敖请寝之丘/韩献子迁新田之语以为言/众莫不笑之 |

| D.先是/县人争以不利阻余/余称孙叔敖请寝之丘/韩献子迁新田之语以为言/众莫不笑之 |

| A.第一段对他人的称呼有尊称,有直称。如“王翁致谦”就是对长者王致谦的尊称,“杨太守守险”是以官职尊称杨守趾,而“叶公盛”则是直呼其姓名。 |

| B.古人纪年的方式主要有:帝王、年号和干支纪年法。文中的“至顺”“成化”“嘉靖”都是年号纪年,而“庚戌”“辛亥”“辛西”都是用干支来纪年。 |

| C.题目中的“记”指一种记叙性文体,我们学过这类文体还有陶渊明的《桃花源记》柳宗元的《小石潭记》欧阳修的《醉翁亭记》王安石的《游褒禅山记》 |

| D.古人对每月的一些特殊日子有专称,如“晦日”指农历每月的最后一天,“朔日”指农历每月初一,"望日”指月圆的那一天,即农历每月十五或十六。 |

| A.世美堂原是归有光妻子王氏曾祖父的遗产,世美堂之匾额于起造之时即已题写,有将近百年的历史,当时的太守杨守趾已为此写有《世美堂记》,因而此文以“后记”为名。 |

| B.第二段提到的《黍离》出自《诗经·王风》,周王室东迁后,周大夫行经西周故城镐京,见宗庙宫室毁坏,长了庄稼,不胜感慨,就写下此诗。文章借以表达家园即将破灭的悲哀。 |

| C.此文名为《世美堂后记》,却少有记堂的笔墨,很多文字都在表达作者对亡妻王氏的深深追念,虽然是为了更好地抒情,但从写作详略安排来看,显得有些喧宾夺主。 |

| D.作者笔下的妻子几乎具备传统女性的所有美德。王氏于外治田有方,致家人丰衣足食;于内任劳任怨,孝顺公婆,礼待亲友:对丈夫,更是全力扶持,从不逼迫丈夫求取功名利禄。 |

(1)乃谋质金以偿鬻者,不足,则岁质贷。五六年,始尽雠其直。

(2)以余好书,故家有零落篇牍,辄令里媪访求,遂置书无虑数千卷。

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

暮 归①

杜甫

霜黄碧梧白鹤栖,城上击柝②复乌啼。

客子③入门月皎皎,谁家捣练④风凄凄。

南渡桂水⑤缺舟楫,北归秦川多鼓鼙⑥。

年过半百不称意,明日看云还杖藜⑦。

【注】①此诗为杜甫于大历三年(公元768年)自夔州出峡,寓居公安时所作。②击柝:打更。柝,巡夜打更用的梆子。③客子:杜甫自称。④捣练:用木杵捶平绢帛,以便缝制寒衣。⑤桂水:在湖南郴县,位于公安之南。⑥鼓鼙:指战争。⑦杖藜:拄着手杖。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

| A.首句“黄”字在此处用作动词,即“染黄”意,既写出了秋霜之酷寒,也展现了由梧桐黄叶点染的秋景,颇见锤炼功力。 |

| B.首联首句着眼于视觉感受,一句中用三个表颜色的字,见安插顿放之妙;第二句重在表现听觉感受,“击柝”暗示入夜已深。 |

| C.颔联写深夜归来时的所见所闻,突出了寒冷、凄凉的感受。深秋夜晚的月光给人清冷之感,飒飒寒风中捣练声声,引人生悲。 |

| D.整首诗紧扣“暮归”,前两联写暮归的景色,后两联转入抒情,结构严谨。全诗纯粹写实,以“复”起,以“还”结,卒章显志,章法井然。 |

【知识点】 杜甫(712-770) 诗 近体诗(律诗和绝句)解读 评价思想内容