吉林省榆树市实验高级中学2020-2021学年高一上学期第二次月考语文试题

吉林

高一

阶段练习

2021-04-01

44次

整体难度:

适中

考查范围:

作家作品、阅读与鉴赏、名句名篇默写、语言文字应用、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

中国古代的典籍汗牛充栋,但真正的“经典”却屈指可数。其中尤以《五经》最为重要。《诗经》是《五经》之中最特殊的一种,它既是“经”,也是“诗”:它也是《五经》之中最重要的一种,出现时间最早,最为可靠,“精金美玉,字字可宝”(渠启超语)。“五四”以后,《诗经)因其自身的特质更多地被视为“文学”。而纵观两千余年的经学历程,我们不难断言,它对中国传统文化的影响最重要的一点,还应当说是其“礼乐教化”的功能,以及由此所造就的“诗教”传统。

形成于西周初年的礼乐制度,旨在维护社会的秩序与和谐。“诗”“乐”不分,《诗经》天然地成为礼乐制度的重要组成部分。相传由孔子编订的《诗经》三百余篇,其内容丰富,具有巨大的阐释空间,因而其“诗教”意义,也是多层次、全方位的。

秦始皇三十三年,《诗经》遭遇“泰火”,但仍得以保全。汉兴。传诗者有鲁、齐.韩、毛等诸家。经过东汉前期的今、古文斗争。《毛诗)流传渐广,又因郑玄总结诸古文经师的成果,兼采今文经说,为毛氏《诗诂训传》作笺,终于大显于世,成为后世诵习《诗经》的主要读本,也可以说是唯一的版本。《毛诗》之所以能够超越“三家诗”,原因很多,但很重要的一点是其《诗序》的存在。及其“依序解诗”的补实学风,最终“把《三百篇》做了政治课本”(闻一多《匡斋尺牍》)。《毛诗》之“序”是诗经学史上最为错综复杂、最为重要的问题之一,尤其是宋代以后,对“序”的态度,成为今文经学与古文经学重要的分水岭。而“五四”以后,不少学者甚至将《诗序》视为《诗经》研究的最大障碍。当今也有学者基于《诗序》明确提出的“故正得失,动天地,感鬼种,莫近于诗”,将《诗经》对于社会安定与世俗教化方面的巨大功用,提高到前所未有的高度。《诗序》对诗教的规范做了明确的总结:“上以风化下,下以风刺上,主文所谲谏。言之者无罪,闻之者足以戒,故曰风。”

在汉代确立其地位的《毛诗》及其“诗教”传统,经魏晋面北朝的演变,在唐代得到系统性的强化,汉唐诗经学也由此达到顶点。唐人在汉代“美刺”现念的基础上,又进一步发挥《毛诗》的“雅”“颂”之政教功能,并将其用于日常政治活动之中。同时,唐代的料举考试,也突出雅、颂的作用和意义。宋代以后,理学大兴,但《诗经》的政较功能一直不曾弱化,其影响依然不减。科举时代,《五经》取士,《诗经》是学子必读的教科书。由学而仕,士子表率社会,进而影响四野,经典就这样一代代如春雨润物无声。

古代中国的礼乐制度,不仅仅是一种典章制度,在实际生活中,它规定着人们的行为方式、伦理道德和风俗习惯等诸多方面,几千年来,中国这片土地虽也饱经灾难,但社会依然能够保持一种平和之气,百姓温柔敦厚,经典的教化和滋养,不能说没有功劳。

(摘编自马庆洲《<毛诗>中国礼乐制度》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.《诗经》在《五经》中具有最重要的地位,堪称“精金美玉,字字可宝”的经典。 |

| B.《诗经》虽然有“礼乐教化”的功能,但他的“文学”特质才是最重要的一个方面。 |

| C.《诗经》是古代礼乐制度的重要组成部分,起到了维护社会的秩序与和谐的作用。 |

| D.《诗经》虽遭遇了“秦火”,但得以保全,经过东汉前期今、古文斗争,《毛诗》流传断广。 |

| A.文章以《诗经》对中国传统文化的重要影响是它的”礼乐教化”的功能为中心论点逐层分析论证。 |

| B.文章引用名人的原文来增加文章的说明力,如引用闻一多的话来阐述《毛诗》能够超越“三家诗”的原因。 |

| C.文章列举“五四”之后学者们的争论事实论证了《毛诗》之“序”是诗经学史上最为错综复杂最为重要的问题之一的观点。 |

| D.文章以《诗经》与中国古代的礼乐制度关系为前提,引导人们在实际生活中保持一种平和之气。 |

| A.《毛诗》成为后世诵习《诗经》的主要读本,原因甚多,而郑玄在其中的作用居功至伟。 |

| B.“五四”以后,《诗序》被视作《诗经》研究的最大障碍是因为《诗序》内容销综复杂。 |

| C.科举时代,《诗经》是学子必读的教科书,随着宋代理学兴起,“诗教”受到了很大的冲击。 |

| D.唐代《毛诗》中“雅”“颂”的政治教化功得到强化,而“风”的政治教化功能却被忽视了。 |

材料一:

近日,教育部公布了第二批1035所全国中小学中华优秀文化艺术传承学校(以下简称“传承学校”)。在全国中小学开展传承学校创建活动,旨在全面贯彻落实党的十九大精神,以社会主义核心价值观为引领,根植中华优秀传统文化深厚土壤,传承中华文化基因,引导青少年学生在学习中华优秀传统文化艺术、参与丰富多彩的美育活动的过程中,培育深厚的民族情感,增强文化自信。

第二批传承学校体现了三个特点。一是实现了31个省(区、市)全覆盖,实现了城区、镇区和乡村学校的全覆盖。二是传承项目种类丰富。各地各校充分发掘传统文化资源,培育传承项目,各级非物质文化遗产项目占比近55%。三是凸显育人特质。传承学校以教育教学为基础,以实践活动为载体,以师资队伍建设为支撑,采取专兼职教师结合的方法,聘请社会艺术工作者、民间艺人、非遗传承人进校园开展传承项目教育教学活动。以成果展示为助推,营造向真、向善、向美、向上的校园文化。

(摘自2018年2月7日中华人民共和国教育部网,有删改)

材料二:

某杂志社进行了一次关于传统文化进校园的调查,部分调查结果如下:

教师对传统文化的了解程度

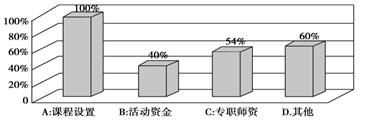

教师眼里导致活动开展困难的因素

材料三:

2014年,教育部印发了《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》,要求把中华优秀传统文化融入课程和教材体系,有序推进中华优秀传统文化教育。然而,轰轰烈烈的活动之后,不少学校发现,师资缺、涵养浅,不系统,课时紧、不持久,家校分成为实践中几乎所有学校都要面对的问题。

弘扬传统文化,学校是最现场,课堂是主阵地,教师是基础。“教师本身的素养、人文价值,学术专业水平和教书育人的精神非常重要。仅从这三个方面来说,我们传统文化教育的师资仍很欠缺。”在中国人民大学国学院教授袁济喜看来,教师数量不足、内涵不够使系统的传统文化教育难以展开。

“当前,传统文化进校园以一种嵌入式、掺沙子式的模式开展,是对现有教育体制的有益补充,应该充分肯定这种进步。”在袁济喜看来,当下主要是在现有课程体系中加入一些传统文化的元素等,要与现在的西式教育体系融合还需要一个过程。

(摘自2016年12月17日《中国教育报》,有删节)

材料四:

传统文化进校园更多的是一种熏陶和感染,校园文化要有活动设计方案,扩大师生参与度。校园文化活动的目的不是比赛拿奖,少数特长生参加的活动虽然有“看点”,但受众面不广,要提供给更多学生锻炼成长的机会和平台。

从学理上而言,文化有“道”与“术”两个层面。“道”是理念,是文化的内核、本质;“术”是形式、方法。“道”承载的是价值观体系,抽去“道”,文化将成为没有生命的空壳。两者孰轻孰重,毋庸赘言。因此,传统文化进校园不是简单地开展一系列文体活动来“堆积”,不能仅仅停留在活动层面,而要不断挖掘校园文体活动的思想内涵。校园文化其实也是一种和谐文化,和谐能激活教育的潜力,成为促进教育教学发展的正能量。

对于传统文化教育存在的“弱势”问题,要整合现有教材,结合师生需求,进行版块式的专题教育,形成有学校特色的校本课程,真正实现课程育人。当前,“互联网+”浪潮如火如荼,要充分利用网络优质资源进行传统文化教育,来弥补师资不足的“短板”。

(摘自2017年12月6日《中国教育报》,有删改)

4.下列对材料相关内容的表述,不正确的一项是()| A.第二批传承学校覆盖了31个省(区、市),传承项目种类丰富,其中各级非物质文化遗产项目占比近55%。 |

| B.弘扬传统文化,学校是最现场,教师本身的素养、学术专业水平和教书育人的精神都影响着传统文化进校园的成效。 |

| C.被调查教师普遍认为课程设置是导致传统文化教育活动开展困难的主要障碍,而袁济喜教授则认为师资力量不足、内涵不够才是主要问题。 |

| D.文化有“道”与“术”两个层面,传统文化进校园不是要在活动层面开展文体活动,而是要不断挖掘文体活动的思想内涵。 |

| A.戏曲、书法、传统手工技艺等进校园是传统文化进校园,在现有课程体系中加入一些传统文化的元素也是传统文化进校园。 |

| B.虽然近年来传统文化进校园活动开展得轰轰烈烈,但调查显示,比较了解传统文化的教师不足40%,这有可能成为制约传统文化进校园的一个因素。 |

| C.当前传统文化进校园主要以嵌入式、掺沙子式的模式开展,虽然值得肯定,但不如在现有课程体系中加入一些传统文化的元素等方式好。 |

| D.传统文化进校园更多的是一种熏陶和感染,开展具有文化内涵的校园文化活动有利于创建和谐的校园文化,促进教育教学的发展。 |

沙枣花开

季明

十八岁那年,我在河西走康一个叫石磨盘的地方支教,等来到石磨盘后,我才知道,世界上竟还有如此荒凉落后的地方,满眼都是黄沙戈壁盐碱地,村小学除了几间破旧的房屋,几乎一无所有。

晚上,就只有我和老杜,住在这个偏远的学校里。

那些天,我快要疯掉,一到傍晚,就像只困兽,在学校破败的院子里,烦躁地跑来跑去。

那时候,老杜六十多岁,已经在学校里借住几十年了。

老杜蹲在屋檐下,抽烟,他光着脑袋,满头满脸都是伤疤,漠然看着我瞎折腾。有一天,他忽然冲我扔过来一支烟。

我停下脚,愕然问;干啥?

瞧你那熊样,抽支烟就不烦了。

我才十八岁!我焦躁地喊,不能抽烟!

老杜重重咳了一声,响亮地吐了口痰,他说,十八岁咋的?老子十八岁都当团长了。

见我不信,老杜又说,这不算啥,在那个年代,十八岁当军长、师长的都有。

我这才知道,老杜是个老红军。

老杜的生活很单调,除了吃饭睡觉抽烟,就是去戈壁上垦荒。每天清晨,他扛起大锄、带着干粮出门,只到傍晚才回来。

老杜在戈壁荒漠上,努力把一片片土地刨起来,又平整好,再播上沙枣树的种子。这活儿,老杜已经干了几十年,他的身后,是上千亩沙枣林,都是他种的。

这令我异常饮佩,说,老杜真是个好同志啊!

老杜翻了翻眼睛说,狗、屁,老子在寻宝!

的确,老杜干活非常仔细,他每挖几下,都会伏下身,像只大鸵鸟,奋力把脑袋扎进土坑里,似乎在寻找什么。

寻啥宝?我问。

老杜长叹了一口气,说,大洋,一百九十块大洋!

接下来,我知道了老杜的故事。

老杜曾经是西路军的一名团长,突围时被打散了,在石磨盘村,他碰上一个身负重伤的军需科长,军需科长临死前,把一个包裹交给他,说,这里边有两百块大洋,军费;你向东走,过黄河,一定要把它们带回延安。

老杜知道,通向黄河的路口,早就被马家军堵死,自己死不足惜,但军费,绝不能落到马匪手里。于是,老杜写了张借条,拿出十块大洋作为路费,然后,把剩余的军费连同那张借条,裹在一件破羊皮袄里,深埋在一棵沙枣树下,并用刺刀在树上刻了记号。

老杜转向西南,一路乞讨,绕道回到老家,住了几天后,冲母亲磕几个响头,又毅然往延安的方向奔去。老杜走回延安,是一年之后的事了,按照规定,老杜必须接受审查。其它事情都好说,但关于军费的事,却死活也说不清了。审查者疑惑地盯着老杜,说,只拿了十块大洋,这谁知道?谁信呢?我们可不可以认定,你把那些军费都挪用了?一听这话,老杜火冒三丈,掀翻桌子,吼:给老子一个连,杀回石磨盘,把军费挖回来。

但这,是根本不可能的事。

军费,成了老杜的心病,也成了他的历史河点,记录在案,这对老杜的人生,影响非常大。解救后,在老社的强烈要求下,他带着组织上的人,来到石磨盘村,以沙枣树为参照物,收狂地挖了几个月,却一无所获。

组织上的人不耐须了,撤了回去。但老杜坚决留了下来,他发誓,就是把石磨盘村翻个底朝天,也要找到那些大洋。孤身一人的老杜,跟石磨盘较上了动,跟戈壁荒漠较上了劲,更确切地说,是跟沙枣树,较上了劲!他一边翻地,一边种沙枣树。

这一干,就是三十年!

知道老杜的故事后,只要没事,我就会陪着他一起去垦荒。这活儿异常枯操,干了不久,我就泄气了。我说,算了,不就是一百九十块大洋吗,别找啦!

老杜倏地赤红起脸,脑门上青筋乱跳,吼:不行!难道老子的清白,就这么不值钱?

紧接着,老杜又说,他娘的,清白,比命都重要!

两年之后,我离开了石磨盘村。

一晃,又是三十多年过去,我常常会想起老杜,他若活着,应该快百岁了吧?不知是否已经找到了那些大洋?

今年上半年,我到M县出差,参观当地文史馆时,我在一个展柜前停住了脚步,里面,是一件破羊皮袄和190块银圆,还有一张陈旧的借条,上写:暂借大洋10块作为路费,落款人是——杜大富。

杜大富,就是老杜。

我急忙问讲解员:这是在哪里找到的?讲解员说,两年前修公路,在石磨盘村挖到的。

这里也有石磨盘村?是啊,整个河西走廊,有十多个叫石磨盘的村子哩!

我猛地明白了:老杜,找错了地方!

我待不住了,急三火四地赶到A县石磨盘村。

老杜早已去世多年,他种下的那上千亩沙枣树,已被命名为:红军林。老杜的墓,就在林子里。

在墓前,我默默拿出在文史馆里拍的照片,烧给老杜。

我说:老爷子,这,是你的清白。

眼前的沙枣树林,金黄色的花,开得正旺,满世界清香。

(《小说月刊》2018年第9期)

7.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是| A.小说开头对石磨盘村的环境描写,突出其荒凉落后的特点,衬托出“我”的烦躁和“老杜”的坚忍。 |

| B.“伏下身,像只大鸵鸟,奋力把脑袋扎进土坑里”,运用比喻手法写出“老杜”干活非常仔细的特点,引出下文“寻宝”的情节。 |

| C.小说采用第一人称的叙述角度,显得真实、自然、亲切,但并非平铺直叙,而是将回忆、插叙和现实交融在一起。 |

| D.老杜坚持半生却找错了地方,被命运开了个大大的玩笑,小说结尾出人意料,旨在引导读者为老杜感到深深的悲哀。 |

9.小说以“眼前的沙枣树林,金黄色的花,开得正旺,满世界清香”结尾,有何表达效果?

【知识点】 其他中国现当代作家 其他小说 分析情节、语段的作用 鉴赏作品中的艺术形象

二、文言文阅读 添加题型下试题

桓谭字君山,沛国相人也。谭以父任为郎,好音律,善鼓琴。简易不修威仪,博学多通,能文章,有见地,不谄媚,而喜非俗儒,由是多见排抵。

哀、平间,位不过郎。傅皇后父孔乡侯晏深善于谭。是时,高安侯董贤宠幸,女弟为昭仪,皇后日见疏,晏默默不得意。谭进说曰:“昔武帝欲立卫子夫①,阴求陈皇后之过,而陈后终废,子夫竟立。今董贤至爱而女弟尤幸,恐有子夫之变,可不忧哉!”晏惊动,曰:“然,为之奈何?”谭曰:“刑罚不能加无罪,邪枉不能胜正人。今或驱使医巫,外求

世祖即位,征待诏。后大司空宋弘荐谭,拜议郎给事中,因上疏陈时政所宜,曰:“臣闻国之废兴,在于政事;政事得失,由乎辅佐。辅佐贤明,则俊士充朝而理合世务;辅佐不明,则论失时宜而举多过事。”书奏,帝不悦,不省。是时,帝方信谶③,多以决定嫌疑。有诏议灵台所处,帝谓谭曰:“吾欲以谶决之,何如?”谭默然良久,曰:“臣不信谶。”

初,谭著《新论》,言当世政事,世祖善焉。《琴道》余一篇未成,

(节选自《后汉书•桓谭传》,有删改)

【注】 ①卫子夫:汉武帝的皇后。②悫(què) :诚实、谨慎。 ③谶(chèn) :指秦汉间巫师、方上端造的预示吉凶的隐语,也指将要应验的预言、顶兆。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

| A.帝问其故/谭复极言谶之非经/帝大怒曰/恒谭非圣无法/将下斩之/谭叩头流血/良久乃得解 |

| B.帝问其故/谭复极言谶之非/经帝大怒曰/恒谭非圣/无法将下斩之/谭叩头流血/良久乃得解 |

| C.帝问其故/谭复极言谶之非经/帝大怒曰/恒谭非圣/无法将下斩之/谭叩头流血良久/乃得解 |

| D.帝问其故/谭复极言谶之非/经帝大怒曰/枉谭非圣无法/将下斩之/谭叩头流血良久/乃得解 |

| A.方士,又称方术之士,是指中国古代好讲神仙方术、从事巫祝术数求仙炼丹活动的人。 |

| B.出,京城官员到地方任职,如《琵琶行》中“予出官二年”;地方官到京城任职为“入”。 |

| C.肃宗,“肃”意为“整肃清明”,汉章帝的谥号,其统治与汉明帝统治合称“明章之治”。 |

| D.巡狩,巡行视察诸侯为天子所守的疆土,义同“巡视”“视察”,是上级对下级的关系。 |

| A.桓谭博学多才,不拘小节。他擅长写文章,喜好音律,不重仪表,好发表意见批评那些庸俗的读书人,所以常受排挤。 |

| B.桓谭睿智通透,应对得法。他劝谏傅晏提防医巫、方士为害,同时遗散门客,保持廉洁谨慎;傅氏一家得以躲避灾祸。 |

| C.桓谭不事谄媚,为人正直。他想和董贤结交,于是写信陈述辅佐国家保全自身的办法,董贤并未采纳,谭遂不往来。 |

| D.桓谭著书立言,受到重视。他写作《新论》,议论当世的政事,世祖称好;未完成的《琴道》,肃宗令班固继续完成。 |

遂逮后弟侍中喜,诏狱,无所得,故傅氏终全于哀帝之时。