2021届江西省鹰潭市高三一模语文试题

江西

高三

一模

2021-04-05

234次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

汉字字序为什么从上至下

汉字最初的行款应该是自由的,字序、行序并没有明确的规则。如江苏吴县澄湖良渚古井出土的黑陶贯耳壶,腹部的四个字呈横斜状排列;而江苏高邮龙虬发现的刻文陶片,可以分为两组,四个字的那组应是竖排。不过,这种自由式的行款在面临字数增多,或是有其他更高功能需求的记录时,不足就非常明显,新型的行款必然出现。

对新行款真正起关键作用的,应是新需求。根据早期汉字的应用情况,我们不难猜测,它就是甲骨文占卜、竹简记录等活动。所以,能对行款样式起主要作用的主要是两个方面:一是甲骨和竹简本身,二是活动性质的影响。

第一个方面的甲骨常被略去,因为甲骨本身对字序、行序没有多少约束;而竹简常受关注,学者们常从持简习惯、书写习惯等方面入手,认定竹简起到了决定性作用。然而,对于自上而下的字序,尤其是单简书写时,无论是“方便说”,或是“持简习惯说”,都略显牵强。

“方便说”认为,汉字字形便于竖写,所用的竹简宜于竖写,这是汉字书写的决定性条件。但事实上,尚没有真正讲究书写顺序的初期汉字,是无所谓竖写横写的,这时候的书写是为字形服务,而非字形为书写服务。而就竹简而言,客观上也没有明确的适宜横写或竖写,同样构不成竖写字序的决定性因素。

“持简习惯说”认为,古人应是席地而坐,左手持简,置于胸前,右手执笔而书。正是持简的习惯性动作决定了字序的下行。这个说法的前提条件是古人必须有竖向持简的习惯,而这其实是很难确定的。正如北京大学教授李零所说:“我们最容易犯的错误,不是别的,就是‘以今人之心度古人之腹’。”比如,甲骨是种不易写也不易刻的“不方便”材料,却被选为早期一个重要的书写载体,可见古人有时候对书写的目的更为重视,方便性反而是其次的。

这样,就剩下第二点,即活动本身。它具有两个先天优势。

首先,地位优势。“生民之初,必方士为政”,当时以卜问吉凶、占福祸、决犹豫、定嫌疑,占卜可以用来指导一切活动。其次。亲缘优势。很多学者认为,汉字的诞生与巫及其活功有密切关联。那么,汉字应用相关规则的制定,很大程度上会遵循巫相关活动的需求,而甲骨占卜是先民最重要的巫术活动之一。

从目前出土的甲骨文内容来看,它绝大部分是占卜的结果,即神意由甲骨兆相表达出来的文字呈现,是一种来自神灵的从天而降的“天垂象”式的昭示。行款自上而下的字序,从形式上正好吻合这个特点。

对于这种“天垂象”式的自上而下,我们还可以找到几个辅证:

其一,骨板上多个段落阅读次序的设定。一个完整骨板上,如有若干段卜辞,那么这些段落的阅读是自下而上的,就是从下一段开始,按照次序逐段上读。这正好切合处于下方的占卜者先问问题,然后逐步往上,高居在上的神灵给予昭示的过程,也与占卜活动的性质相契合。

其二,对应“上达”“下传”方式。古代常用火烟作为祭祀“上达”的媒介,它是自下而上;那么表示“下传”内容的神昭示文字。自然就是自上而下了。

(选自《中国青年报》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,符合作者观点的一项是( )| A.汉字最初的行款是自由的,字序没有明确的规则,是因为早期需要书写的汉字不多。 |

| B.甲骨本身对字序、行序没有多少约束,对汉字新行款的形成,不像竹简那样有决定性作用。 |

| C.甲骨和竹简材料本身及活动性质的影响两个方面决定了汉字行款采用什么样式。 |

| D.汉字早期应用于甲骨文占卜、竹简记录等活动,这对新行款的出现起到了关键的作用。 |

| A.文章首段提出中心论点,之后主要运用先破后立的方式,明确了甲骨在汉字行款形式形成中的作用。 |

| B.文章明确反对竹简在汉字行款形成中起主要作用的观点,论据翔实,论证有力。 |

| C.文章采用了举例论证、引用论证等多种方式,从而使论证更具体、更有说服力。 |

| D.文章引用李零教授的话,是为了说明“持简习惯说”难以令人信服,其预设的前提往往主观,未必准确。 |

| A.“方便说”和“持简习惯说”均缺乏令人信服的证据,但也不能因此就否定它们作为一种假说的存在意义。 |

| B.远古先民生活中的一切活动都可以用占卜来指导,目前出土的甲骨文内容一定程度上印证了这一说法。 |

| C.甲骨骨板上的汉字,书写时要自上而下,阅读时要自下而上,这是符合神意从天而降的“天垂象”的形式的。 |

| D.用甲骨来占卜是先民重要的巫术活动,与之相关的需求对汉字应用规则的制定有着非常重要的影响。 |

【知识点】 学术论文 筛选并整合文中信息 分析论点、论据、论证方法 分析概括作者的观点态度

材料一:

作为我国民事法律的集大成者,民法典是新中国成立以来第一部以“法典”命名的法律,也是第一部直接以“民”命名的法典。以“法典”命名,表明凡是纳入民法典的规则,都与具有基础性、典范性的特点;以“民"命名,说明民法典把人民愿望置于首位,充分反映了人民的利益的诉求。此次民法典草案亮点很多,最大的亮点就是为民立法、以民为本,最大化地谋求人民的利益。民法典的立法宗旨和目的就是充分反映人民群众的意愿,保障私权,维护广大人民群众的利益。“人民的福祉是最高的法律。”新中国成立后,特别是改革开放以来,对民事权利的保护逐渐加强。今天,我们之所以要颁行民法典,是因为进入新时代,人民群众不仅对物质文化生活的需求提高,而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的需求日益增长,对民事权利的保障提出了更高的要求。在新的历史时期,保障人民更加广泛的民事权利十分重要。民法典既确认了个人享有各项具体民事权利,明确了这些权利的具体内容和边界,又保护个人能够正常行使和主张权利,免受他人不法侵害。

(摘编自《光明日报》)

材料二:

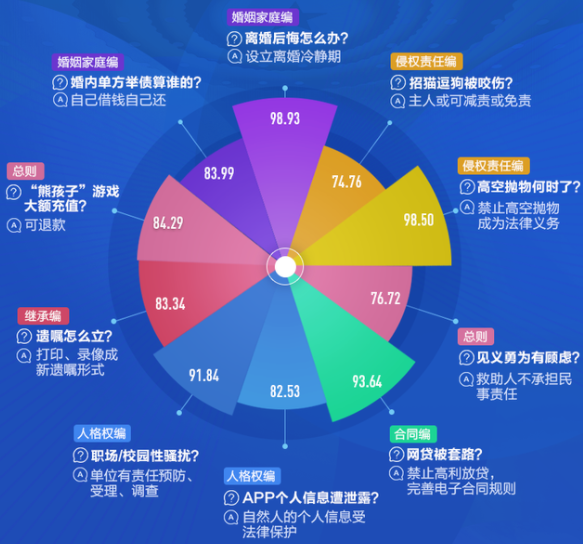

图示:《民法典》草案网络热度值

(数据来源:新华恩融媒智慧分析平台)

材料三:

十三届全国人大三次会议今天表决通过了《民法典》,从2021年1月1日起实施。每个人的每项权利在每时每刻都受到民法典的保护、出台民法典,标志着我国依法保护民事权利将进入全新的“民法典时代”。《民法典》实施后,我国现行婚姻法、继承法民法通则。收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则将同时废止。在民法典中,“平等”与“保护”是贯穿始终的立法精神。如强化对胎儿利益的保护,降低限制民事行为能力的年龄,宣示对弱势群体的特殊保护,规定成年监护制度,增设专章规定居住权,以满足特定人群的居住需求等。此外,民法典适应时代发展的需要,回应了当今社会的现实需求。例如,民法典草案单独设立人格权编,突出保护公民的隐私权、肖像权等重要权利,不仅是我国民事立法的一次重大创新,更蕴含着对人民权利的充分尊重和保护。针对互联网和大数据等技术发展带来的侵害个人信息现象,民法典规定了个人信息的保护规则,还首次将数据、网络虚拟财产纳入保护范围。

(摘编自《中国青年报》)

材料四:

绝大部分国家都有民法,但有民法典的并不多。代表委员们表示,编纂中国人自己的民法典,必须扎根中国土壤、紧扣时代脉搏。民法典突出对绿水青山蓝天的保护,将绿色原则确立为民法的基本原则;新增的保理合同相关规定,解决企业融资问题,优化营商环境……陈晶莹代表说,民法典草案紧随社会进步、经济发展,具有很强的前瞻性和开放性。“中国人在道德共识、价值理念和文化象征等精神层面的特性,都通过民法典草案浇筑到具体的制度和规则中,具有鲜明的中国特色。”全国政协委员、北京金台律师事务所主任皮剑龙说。在一些代表委员看来,民法典草案通过实施后,将成为中国特色社会主义法治体系的重要支柱,也为未来相关民商事法律规范的制定提供标准。孙宪忠代表告诉记者,民法典草案已为一些民商事活动领域留出了充分的立法空间。“如在知识产权等方面,相信民法典将为今后特定领域的立法打下基础、提供便利。”他说。

民法历史悠远,中国民法典助力开创未来。李亚兰代表说,民法典立法突出时代特点、反映人民意愿,具备与时俱进的立法态度、实事求是的科学精神,必将为这个奋进的时代提供更为完备的法治保障。

(摘编自中国人大网)

4.下列关于“民法典”相关情况的理解,不正确的一项是( )| A.民法典坚持“平等”与“保护”的立法精神,在民事立法上进行了一次重大创新,回应了社会现实需求。 |

| B.民法典征求意见中热度值话题前三位为“离婚冷静期”“高空抛物”和“高利放贷”,均在90以上。 |

| C.民法典亮点在于为民立法、以民为本,代表了人民的利益,具有其他法律不具备的基础性、典范性。 |

| D.民法典扎根中国土壤、紧扣时代脉搏,对经济社会生活中出现的新情况、新问题作出有针对性的新规定。 |

| A.民法典体现了国家对公民权利和义务的重视,关涉民众的切身利益问题,将进一步提升民众的权利与义务的意识,促进社会公平正义。 |

| B.民法典可谓我国“社会生活百科全书”,大到合同签订、公司设立,小到物业费、离婚纠纷,草案涵盖了民事活动的方方面面。 |

| C.“人民的福祉是最高的法律。”可以看出民法典充分反映人民群众的意愿,保障私权,维护广大人民群众的利益。 |

| D.民法典作为“民法典时代”的“宣言书”,草案聚焦社会热点,回应百姓关切,真正体现了为民立法、以民为本,最大化地谋求人民的利益。 |

提琴

老侯是手艺人。老侯原来在乡下学木匠,开始的时候锛檩锛椽子。

锛其实是很不容易的活儿。站在原木上,用锛像用镐,一下一下把木头锛出形来,弄不好就锛到自己的脚上。老侯一次也没有锛到自己脚上。

老侯对没有锛伤自己很得意,说,师傅瞧我还行,就让我煞大锯。

煞大锯其实是很不容易的活儿,先将原木架起来,一个人在上,一个人在下,一上一下地拉一张大锯。大锯有齿的一边是弧形的,锯齿有大拇指大。干别的活可以喊号子,煞大锯却只能咬着牙,一声不吭,锯完才算。

老侯的腰力就是这样练出来的。后来老侯学细木工,手下稳,别人都很佩服,其实老侯靠的是腰。

老侯学了细木工,有的时候别人会求他干一些很奇怪的活儿。老侯记得有人拿来过一只不太大的架子,料子是黄花梨,缺了一个小枨,老侯琢磨着给配上了。

人家来取活的时候,老侯问,这是个什么?来人说,不知道。老侯心里说,我才不信不知道呢。

不过老侯到底也不知道那个架子是干什么的,这件事一直是老侯的一块心病。

老侯的家在河北,早年间地方上有许多教堂,教堂办学校,学校上音乐课,用木风琴,弹起来呜呜的很好听。老侯常常要修这木风琴。修好了,神父坐下来弹,老侯就站在旁边听。有一次神父弹着弹着,忽然说,侯木匠,你会不会修另外一种琴?老侯问,什么琴?神父说,提琴。老侯不知道,嘴上说试试吧。神父就把提琴拿来让老侯试试,是把意大利琴。

老侯把琴拿回家琢磨了很久。粗看这把琴很复杂,到处都是弧,没有直的地方。看久了,道理却简单,就是一个有窟窿的木盒。明白了道理,老侯就做了许多模具,蒸了鱼膘胶,把提琴重新粘起来。神父看到修好的琴,很惊奇。神父于是介绍老侯到北京去,因为教会的关系,老侯就常修些教堂的精细什物,四城的人都叫老侯“洋木匠”。

老侯因为修过洋乐器,所以渐渐有人来找老侯修各种乐器。老侯都能对付。北京解放了,老侯就做了乐器厂的师傅,专门修洋乐器。

一天有个干部模样的人拿来一把提琴,请老侯修。老侯一眼就认出是神父那把提琴,老侯没有吭声。老侯知道,跟教会沾关系,是麻烦。因为是修过的东西。所以做起来很快,干部来取琴的时候,老侯忍不住说,您的这琴是把好琴。干部说,不是我的,是单位上的。老侯说,就是不太爱惜,公家的东西,好好保养吧,是把好琴。

一九六六年夏天,到处抄家砸东西,老侯忽然想起那把琴。厂里不开工,老侯凭记忆寻到那个单位去,老侯在这个单位里东瞧瞧,西看看。单位里人来人往,大字报贴得到处都是,到处都是加了碱的面浆糊味儿。老侯后来笑自己,这是干吗呢?人家单位的东西,自己找个什么呢?怎么找得到呢?于是就往外走。

可巧就让老侯瞧见了那把琴。琴面板已经没有了,所以像一把勺子,一个戴红袖箍的人也正拿它当勺盛着浆糊刷大字报。老侯就站在那里看那个人刷大字报。那人刷完了,换了一个地方接着刷,老侯就一直跟着,好像一个关心国家大事的人。

7.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.小说用多种手法介绍煞大锯。用白描手法,寥寥几笔就写出如何煞大锯,并用对比手法突出这种活儿的不易,笔力举重若轻。 |

| B.老侯一眼就认出干部模样的人拿来的那把提琴是神父的,这表明老侯之前修提琴时观察仔细,所以印象深刻;他没有吭声,可见他为人谨慎。 |

| C.作者多次写到老侯和提琴之间的故事,借助提琴,巧妙地串联起不同场景,借凡人小事传达出时代的变迁,以小见大,平淡从容却意味深长。 |

| D.小说语言口语化,却能营造出很强的画面感,“那人刷完了,换了一个地方接着刷,老侯就一直跟着”就能引起读者丰富的想象,让人忍俊不禁。 |

9.阿城曾强调其写作风格是一种“平静的状态”,请结合全文谈一谈你对这种“平静”的理解。

【知识点】 分析情节、语段的作用 分析体裁特征和表现手法 探讨创作背景和意图

二、文言文阅读 添加题型下试题

王晙,沧州景城人,徙家于洛阳。晙弱冠

(节选自《旧唐书列传第四十三》,有删节)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.晙乃出奇兵/七百人衣之蕃服/夜袭之/相去五里/置鼓角令/前者遇寇大呼/后者击鼓以应之 |

| B.晙乃出奇兵七百人/衣之蕃服夜袭之/相去五里/置鼓角令/前者遇寇大呼/后者击鼓以应之 |

| C.晙乃出奇兵七百人/衣之蕃服/夜袭之/相去五里/置鼓角/令前者遇寇大呼/后者击鼓以应之 |

| D.晙乃出奇兵/七百人衣之蕃服/夜袭之/相去五里/置鼓角/令前者遇寇大呼/后者击鼓以应之 |

| A.朔方军,唐朝边疆地区的一支军队,“朔”在空间上指东方,在时间上指农历每月初一。 |

| B.明经,汉武帝时期出现的选举官员的科目,被推举者须明习经学,故以“明经”为名。 |

| C.屯田制,汉以后历代政府为取得军队给养或税粮,利用士兵和无地农民垦种荒地的制度。 |

| D.左丞相,为宰相之职。春秋末齐景公置左、右相各一人,战国时秦武王置左、右丞相各一人,秦代因之,后世时置时废。 |

| A.王晙爱惜人才,敢于坚持正义。王晙二十岁科举及第,又多次升迁,后因他替韩思忠据理力争,自己仕途也受到了影响。 |

| B.王晙为官尽责,深受百姓爱戴。在担任桂州都督期间,王晙修筑城墙,拦水开田,为百姓办实事,百姓拥戴,朝廷满意。 |

| C.王晙极尽忠诚,得到上天眷顾。在讨伐叛变的降军时,王晙大军忽遇暴风雪,他担心延误军机,对天起誓,结果风停雪止。 |

| D.王晙有勇有谋,能够出奇制胜。在吐蕃进犯临洮之时,王晙随即与薛讷联手出击,派出一支奇兵,以以少胜多,取得胜利。 |

(1)晙以思忠既是偏裨,制不由己,且勇智可惜,不可独杀非辜。

(2)彼州往缘寇盗,户口凋残,委任失材,乃令至此。

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

访中洲

姚镛

踏雨来敲竹下门,荷香清透紫绡裙。

相逢未暇论奇字①,先向水边看白云。

[注]①奇字:一种异于小篆的字体。

14.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

| A.雨纷纷扬扬的落下,访者踏雨来到竹门前只见荷花得雨而清香透彻、亭亭玉立,美不胜收。访者“踏雨访友”有如“雪夜访戴”之志趣。 |

| B.“紫绡裙”乃紫色的薄绸子所做的裙子,既可以拟写挺举的荷叶之形,也可以看作是夸张地写出了紫色荷花花瓣薄如绡之状。 |

| C.“相逢未暇论奇字”一句起到了很好的转承作用,“先向水边看”照应前句的“未暇论奇字”,生动的描写突出了来访者观看白云的急切心情。 |

| D.本诗题为访洲,实为访人;本诗虽是访人,却重在写景,洲中景色乃生活之志趣。诗人借清雅环境来表达主客对生活的默契。 |

【知识点】 分析、理解古诗内容 古诗中的人物形象 表现手法 评价作者的情感、观点态度