材料一 东汉至西晋时期,世族在政治上发挥的作用显著提高,但总体上仍然处于皇权的控制之下,不足以超越皇权。到了东晋时期,权力结构才发生了变化,门阀士族的势力得以平行甚至超越皇权,皇权政治从此演化为门阀政治。

——摘自杨宁一《历史学习新视野》

材料二 窃以国家取士之制,比于前世,最号至公。盖累圣留心,讲求曲尽,以为王者无外,天下一家,故不问东西南北之人,尽聚诸路贡士,混合为一,而惟材是择。又糊名、誊录而考之,使主司莫知为何方之人、谁氏之子,不得有所憎爱薄厚于其间。故议者谓国家科场之制,虽未复古法,而便于今世。其无情如造化,至公如权衡,祖宗以来不可易之制也!

——摘编自欧阳修《文忠集》卷113《论逐路取人札子》

(1)根据材料一并结合所学知识,阐释对“门阀政治”的理解。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳“国家取士之制,比于前世,最号至公”的表现并简述科举制的兴衰历程。

相似题推荐

材料一 宋朝一方面废除“公荐”的合法性,防止学子、考官之间的朋党关系,另一方面开创了“糊名”“誊录”的方法。糊名,就是将考生的姓名盖上,阅卷官员无从得到考生信息,进而使得阅卷更加地公平;誊录,就是将考生的卷子进行统一的抄录,使主考官和学生之间无法利用笔迹建立不公平的阅卷关系。并创立“特奏名”,安抚贫寒学子以及老而无成和多试而不第者,为参与到科举中却没有收获的学子开设了新的入仕途径。另外,宋代还将殿试制度化,避免了因学子与当朝官员之间有特殊关系而影响科举的公平,并规定“殿试免黜落”,同时,对于科举录取的名额也进行了大幅度地增长。

——摘编自徐振宁《中国古代科举的发展阶段及其文化特征》

材料二 西方的文官制度效法的对象是明清科举制度,但并不是全盘照搬,而是予以适应性改造。明清科举选官主要以考八股文为主,考试内容单一,在科举考试之后,任官则由国家统一调配。西方的文官制度考试一般分为笔试和复试,对通过考试的官员进行分类,建立通专人才相结合的新体系以及职前培训制度,使每个职位都可获得最佳人选,从而满足不同部门的需要。

——摘编自李永强、马慧玥《论中国科举制度对西方文官制度的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代完善科举考试制度的具体举措。根据材料一并结合所学知识评价科举制。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出西方文官制度与明清科举制度的不同之处。

(3)根据材料二并结合所学知识,指出西方文官制度对我国目前干部队伍建设的借鉴意义。

材料一

材料二 作为一种上千年的文化存在,科举制显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性……科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能而且将其制度化……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

材料三 到18世纪末,英国官吏任用仍主要采用恩赐制、政党分肥制等。……19世纪大批有关中国科举制度的著作在英国问世。……1853年底英国政府颁布《关于建立英国常任文官制度的报告》建议:确立考试任用制度,通过公开竞争考试、择优录取文官…这些建议遭到保守势力的强烈反对,直到1870年格拉斯顿内阁颁布新的政令,确认了报告中的基本原则并做了较具体的规定,英国文官制度最终确立。

——摘编自倪越《西方文官制度》

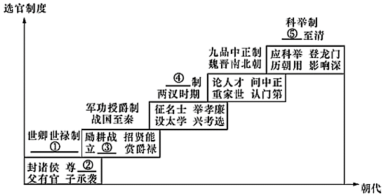

(1)根据所学知识,材料一图示③④应填写_____、_____,根据材料一二并结合所学知识,指出科举制的“客观的历史合理性”的体现。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括英国官员录用制度的变化,并分析其原因。

材料四孙中山提出“中华民国者,人民之国也”,主权在民,人民是国家的主人,因而“国中之百官,上而总统,下而巡差,皆人民之公仆”。官吏既为人民之公仆,其必须具备一定的文化素养和行政能力才能提供有效的服务。孙中山认为只有经过公开竞争、择优录用的考试制度才能选拔出高素质的官员。政府官员掌握公共权力资源,应该遵从人民的意志行使职权。为防止官员贪污腐化、滥用职权,孙中山主张应当建立严格的监督机制,只有人民拥有监督的权力,才能够有效地监督政府官员。

——摘编自李俊清《现代文官制度在中国的创构》

(3)根据材料四及所学知识,概括孙中山现代文官制度的构想,并分析其积极影响。

材料一 自秦朝中央集权体制建立以来,地方主要官员多由中央政府直接任免,以实现中央对地方的垂直管理。至唐宋时期,“海内一命之官并处于朝廷”,地方州县长官甚至其部属均由中央分发…为防止地方权力坐大,汉代通过“推恩令”,使地方诸侯失去了地方治权;宋代通过“制钱谷”,控制了地方财权;明初通过“三司”分治,削弱了地方行省的实力…秦朝的御史府、汉代的十三州刺史、北宋的监司和通判、明朝的提刑按察使司等,均是代表中央政府负责监察地方的官员,发挥着“以小驭大,以卑监尊”的功效…地方政权的划界,就演变趋势而言,也越来越淡化山川形便,究其原因在于若地方政区地形过于险峻,易守难攻,易形成割据势力。

——摘编自丁祥《中国古代政治制度两大基本关系的剖析》

材料二 中国古代官僚在制定或修改法律的时候,首先是从自身利益出发,法律首先要体现官僚阶级的意志。儒家思想提倡“君使臣以礼”,“刑不上大夫”,因此执行法律的各级官僚“亲者断其生,疏者判其死”,服从权力而不是服从于法律,处理日常公务具有很强的任意性…中国古代的官员们忠于自己的上司而非制度本身,形成了强烈的人身依附关系,在这种关系下,所服务的对象必然更多是上级的个人,而非与之有契约关系的民众…儒家伦理要求的核心是“虔敬地服从世俗权力的固定秩序”;而理想的人格,即君子的“优雅与尊严”则表现为“履行传统的责任义务”。所以,大多数的官僚在政治体系内部处于一种维护既得利益和既有统治的角色…中国传统官僚政治形成的官僚心态,深刻影响着行政管理

对效率和公平的诉求。“关系政治”盛行,权大于法、情大于理、关系大于能力、依附大于独立、身份大于实力等现象,使统一思想多于解放思想、中庸保守多于创新激进,进而使人的依附性奴才人格有余而创造性主体人格不足。

——马向荣《比较视域下中国古代官僚制度的弊端探析》

(1)依据材料一归纳秦汉以来强化中央集权的主要方式。结合所学知识简述专制主义和中央集权的关系。

(2)综合上述材料并结合所学,概括中国古代官僚制度的特点并分析其历史影响。

材料一 秦汉时期的世家地主在黄巾起义的打击下瓦解了,门阀地主取代了世家地主的地位。门阀地主有世袭的社会身份和经济上政治上的特权,这是跟世家地主相同的。门阀地主跟后者不同之处,首先是,他们有世代传袭的私有土地,而不是国家的封国、封邑。其次,他们掌握的劳动人手大量是荫附于他们的农民,其中包含相当数量的部曲,不向国家纳税服役,不是国家户籍上的民户。再次,他们的剥削所得,不是跟国税统一起来的地租,而是跟国税分离的地租。

材料二 这本来是在社会大变乱时候选用人才的一种方法,但很快就成为形成、巩固以至扩大门阀地主拥有特权的工具……。隋唐时期,在政治上出现了跟门阀地主竞争的越来越多的人,因而门阀地主的社会地位逐渐受到削弱,但仍然占有很大势力。

材料三 寺院地主是三国两晋南北朝至隋唐时期又一新兴的地主阶层。他们有宏大的寺院,有丰富的寺产,有人数众多的劳动人手。他们不纳税,不服役。寺院中的田地和资产,实际上是他们所私有。寺院中的劳动者,实际上是为他们劳动。他们各立门户,有师徒长期沿袭的财产和佛学传授系统。

——摘编自白寿彝《中国通史纲要》

(1)据材料一归纳门阀地主与世家地主的异同。

(2)结合所学知识指出材料二中“维护门阀地主拥有特权的工具”是什么?概括隋唐时期为削弱门阀抬高新贵的选官措施及其作用。

(3)据材料三并结合所学知识,分析寺院地主兴起对国家发展的消极影响。你认为国家应该如何解决此问题?

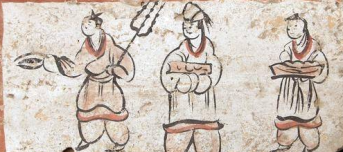

材料一

胡人牛耕图(出土于嘉峪关魏晋墓)

汉人胡食壁画(出土于河西走廊魏晋墓)

宽袖宽身北魏夫妇壁画(出土于北魏大同石棺)

关于孝文帝及其改革,历来为史学家所关注。《魏书》载“帝雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲,学不师受,探其精奥”。学者蔡美彪研究得出“自北魏建国至孝文帝执政前近100年间,北魏境内各族人民起义多达80余次”。历史学家朱大渭认为“孝文帝改革是西晋末年以来将近200年间北方民族关系大变动的一个历史总结。它以政权的力量,采取行政措施和法律形式,促使内迁的数以万计的鲜卑人和其他少数民族同汉族更快地融合起来。”

——摘编自《魏书·高祖纪》、蔡美彪《中华史纲》《朱大渭说魏晋南北朝》

材料二 唐朝确立了羁縻府州制度……并在众多的羁縻府州基础上设立都护府,由都护府直接管理,再统于唐王朝中央政府。为了维护辽阔边疆地区的安定,唐王朝还确立了军镇屯戍制度。唐朝为了巩固自己的统治,对边疆民族总体上以怀柔、招抚为主,采取和亲和册封政策,以改善或加强与边疆民族的关系。为了巩固对边疆的统治,唐王朝也采取了积极开发的政策,其主要内容是发展屯田、开辟互市贸易等。

——马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

(1)根据材料一,归纳这一时期民族交融特征和孝文帝促使胡汉“更快”融合的原因。结合所学,简述该时期北方民族关系大变动给中国南方带来的影响。

(2)根据材料二,举出唐朝采取“和亲”和“册封”的例子各一个。并概括唐朝对边疆各族采取的其他策略。阐述这些方式对统一多民族封建国家的积极影响。

材料一 魏晋时期时局动荡,远离朝政、逍遥自然成为士人的追求,他们赏识能够洞察世事的女性;对女子的评价也打破“三从四德”的标准,赏识知晓道义忠正廉洁的女性,以衡量君子德行的准则去评判女子;注重内在修养,明理善辩的女性得到了士人的赏识,一定程度上打破了“女子无才便是德”的观念。

——摘编自王阳《从<世说新语·贤媛>看魏晋士人的女性观》

材料二 盛唐女子在着装方面表现出了较为大胆的反传统意识,将开放性元素使用在服装之上,描绘着盛唐面貌。(一)女着男装。盛行于开元天宝年间,首先流行于宫中,后成为普通妇女的服饰。(二)胡服。北方游牧民族与中原交往甚多,丝绸之路上商队络绎不绝。在陕西昭陵唐墓出土的陶俑中,那些窄袖紧身、脚穿皮靴的妇女形象,就是唐代妇女崇尚胡服的真实写照。(三)袒露装。……(四)女着戎装。魏晋南北朝以来少数民族妇女尚武的习俗在这一时期仍得以流行,妇女特别喜欢穿戎装。

——摘编自何琳《从张萱<捣练图>看唐朝女子的着装》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括魏晋时期士人阶层的女性观,并分析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出盛唐时期女性着装的特点,并分析其折射的社会背景。

(3)材料一、二的作者运用了哪些类型的一手史料进行研究?