“善待考生”

明代政府在前代的基础上,对科举考试制度进行了一定的完善,包括考前和考后的相关规定及其实施,有着鲜明的“善待考生”特征。

考前

洪武十七年(1384年),明廷颁布《科举程式》:“在京及各布政司搭盖试院房舍,并供用笔墨、心红、纸札、饮食之类,皆于官钱支给,咨报户部。”同年又诏令:“凡新科举人,各巡抚每名填给勘合(在沿途驿站食宿及使用其车马的官方凭证),应付口粮、脚力,赴礼部印卷会试。”

考后

永乐二年(1404年),行会试赏赐规制:“赐状元及进士宴于礼部, ……赐状元冠带朝一袭,诸进士宝钞人五锭。”嘉靖十五年(1536年),诏各处学校膳生员“累科不第、年五十以上、愿告退闲者,给与冠带荣身,仍免本身杂泛差徭。”

| 左图是嘉靖四十年(1561年)在今天杭州市萧 山区建立的“甲科济美坊”。该牌坊檐顶正下方银 嵌着嘉靖皇帝御赐的“恩荣”牌匾,中坊中间横刻 “甲科济美”四个楷书大字,济美有“传延美好”之 意。中坊上檐雕有鲤鱼跃龙门,下坊刻有自永乐 至天启年间中举人、进士姓名,29列共16人。 |

——据《大明会典》等

(1)明政府注重从哪些方面“善待考生”?(2)从国家层面、社会层面、民众层面指出明政府“善待考生”的效能。

相似题推荐

材料

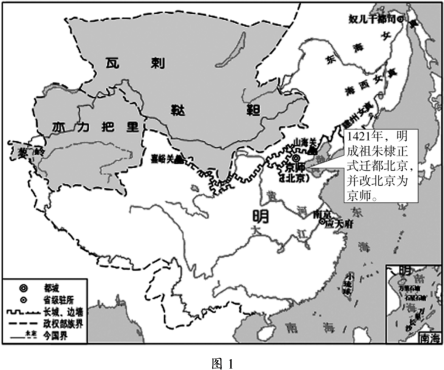

(1)依据图1并结合所学知识,对明成祖迁都做出合理解释。

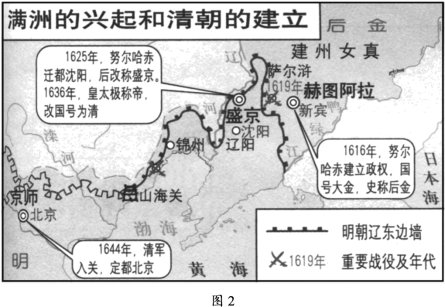

(2)提取图2信息并结合所学知识,概括清朝(后金)迁都的特点。

明太祖死后,皇长孙朱允炆继位,是为建文帝。建文帝对势力膨胀的藩王实行削藩。1399年,明太祖四子、燕王朱棣起兵“靖难”,夺取皇位,是为明成祖,史称“靖难之役”。

材料一 太祖疾……问左右曰:“第四子来未?”无敢应者,凡三问,言不及他,逾时遂崩。允炆矫遗诏嗣位。

(朱棣攻破南京城后)允炆叹曰:“我何面目相见耶!”遂阖宫自焚。

诸王及文武群臣(数次)上表请上尊号,上(朱棣)固辞不允。己巳,诸王及文武群臣备法驾、奉宝玺……拥上登辇,上不得已升辇……遂诣奉天殿,即皇帝位。

——摘编自《奉天靖难记》(明成祖时期的官修史书)

材料二 (乾隆圣谕)易名以谥(意:帝王死后依其行迹定谥号),古之制也……明建文为太祖之嫡孙,缵承大统,在位四年,固俨然天下共主矣……追谥建文皇帝为恭闵惠皇帝。

——《清高宗实录》

(乾隆御批)七国之反以诛晁错为名,大抵乱臣贼子必有说以为兵端,燕王之称端靖难,亦犹是也……揆厥所由(意:究其原因),殆因成祖自知惭德,欲曲讳其篡弑恶名,以明己无致死其君之事。

——《御批通鉴辑览》

(1)阅读材料,概括《奉天靖难记》和清代文献对于“靖难之役”的不同看法。

(2)结合所学,分析《奉天靖难记》和清代文献对“靖难之役”不同态度的原因。

杨慎(1488-1559),四川新都人,祖籍庐陵(今江西省吉安市),明代重臣,著名文学家,父亲是两朝首辅杨廷和。13岁随父入京途中写出《黄叶诗》,受到首辅李东阳赏识收为门徒。杨慎24岁(明武宗正德六年即1511年)状元及第,授官翰林修撰,参与编修《武宗实录》。为官清廉耿介,武宗贪玩不理朝政,他上疏抗谏无果后辞官回家。世宗(武宗堂弟,年号嘉靖)继位后他官复翰林修撰兼经筵讲官。嘉靖三年(1524年)因“大礼议”事件中极力维护儒家伦理触怒世宗,被杖责罢官,谪戍云南永昌卫。他在36年戍边中,率家奴和士兵平定滇南安铨、凤朝文叛乱;到滇各地讲学授徒,致力于民族文化教育。他的《临江仙·滚滚长江东逝水》传唱千年,编写了诗文总集《全蜀艺文志》等;他的文献学思想自成体系,将《诗经》研究推上了考据的轨道;同时他在医药、民俗、动植物、地理等方面留有著述。嘉靖三十八年(1559年)在戍所去世。明穆宗隆庆元年(1567年)追赠光禄寺少卿,明熹宗时追谥“文宪”。杨慎一生博学多才,诗文词曲都有很高成就。为官和谪戍期间政绩卓著,对后世影响很大。

——摘编自《四川历史名人系列——杨慎:一生跌宕成就一代鸿儒》等资料

(1)根据材料并结合所学知识,对杨慎仕途之坎坷和成就之斐然作归因分析。(2)根据材料并结合所学知识,简述杨慎多方面的贡献。

材料一 两汉的丞相、三公由皇帝躬自考核,郡国守相考课由丞相和尚书台直接负责。县令考课则由郡守“秋冬遣无害吏,案讯诸囚,平其罪法,论课殿最”。乡三老、啬夫,则由县令负责考课。公卿僚属掾史又须根据各自隶属关系,接受上司的考核。层层逐级考核,虽与行政隶属关系大体相适应,易于实施。

——李治安、杜家骥著《中国古代官僚政治》

材料二 宋代实行的两院三级考审制,可视为逐级考课、朝廷总揽高度成熟的表现。所谓两院,即审官院和考课院。它们是朝廷负责考课的最高机构。审官院专司京官考课,考课院负责幕职和州县官考课。三级考审,是指考课分三级实施,守令(知州)考县令(知县),监司(路转运使等)考知州,两院考百官。元丰改制以后,审官院、考课院相继撤销。朝廷考课权复归吏部考功司。但三级考审制大体没有改变。

——李治安、杜家骥著《中国古代官僚政治》

(1)根据材料一,概括两汉时期考课制度的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,说明两汉与宋代考课制度的共同影响。

材料一 宋太祖赵匡胤于开宝六年(973年)正式确立了“殿试制度”,因而形成了乡试、省试和殿试三级考试制度。宋太宗时又将及第进士分为“三甲”(三等)。为防止权贵操纵科举考试、结党营私,宋代建立和完善了糊名、春录、锁院、隔帘等保密制度,严格勘磨(复查)制度,实行别头试、锁厅试。“宋之科目,有进士,有诸科,有式举。常选之外,又有制科,有童子举,而进士得人为盛。..取才唯进士、诸科最广,名卿钜公,皆由此选。”宋录取的进士人数空前庞大,据张希情研究统计,北宋贡举共开科考试81榜,取正奏名进士35961人(正奏名进士19595人,诸科16366人),特奏名进士、诸科合计16035人,共计51996人。宋代取消了唐代还要通过吏部考核后选优授官的做法,科举得第后即分甲授官,初授官阶比唐代明显提高,而且大多数取得了较高的政治地位,由此形成了宋代的“文官政体”。

——摘编自杨静《科举考试兴亡研究基于科举存废历史的分析》

材料二 1832年英国议会改革,资产阶级获得很大的成功,但是贵族仍然把持着高级职位的任免权,并且在传统“恩赐官制度”下,官员的任用不是以官员个人才能为基础,而是以党派基础、关系、门第等为选拔基础。1868年,格拉斯顿就任内阁首相,他在原来的基础上继续推进文官体制的改革。1870年6 月4日,格拉斯顿颁布了第二个关于文官体制改革的枢密院命令,其规定:(一)通过公开竞争考试录用文官(少数最高级文宫除外......(三)考试合格者,一经培训后按成绩高低分配到相应的部门工作。格拉斯顿颁布的关于文官制度改革的枢密院令确定了文官制度的最重要原则,因此它是英国近代文官制度最终确立的标志。

——摘编自徐愿《英国近代文官制度的建立及其影响》

(1)根据材料一,概括宋代科举考试制度的特点。

(2)根据材料二,指出格拉斯顿确定的文官制度的重要原则,并结合所学知识分析英国文官制度确立的背景。

材料一 宋代科举考试中,应试者的出身已不重要,重要的是才能,因此,无论是官宦、世家之子,还是贫贱、下人之后,均可同场应试,试卷经弥封、誊录后,除试卷所反映出来的才能高低外,已无任何差别,亦即是说,所有的应试者均站在同一平台上参与竞争,任何人都没有特权。正是这种公正和平等,保证了官僚阶层始终不断地有新鲜血液予以补充,从而也保证了官僚阶层的精英地位。而大量庶族寒门弟子在这种公正、平等观点的影响下,通过“一切以程文为去留”的科举考试,进入仕途,有的甚至还跻身高官显要,这一现象自然激发了社会各阶层冲刺科场的热情。

——摘编自徐红《宋朝科举制度的改革与社会价值观的演变》

材料二 中国社会进入了近代以后,人们对读书做官的思想有了新的认识。“古往今来读书做官为人生第一要务,今乃视为畏途”,随着读书做官信仰体系的崩溃,许多人对科举功名的态度也渐趋冷漠,更有视功名如敝帚的。现实生活中商业利润的巨大诱惑是那样地吸引人,连读书人也“往往羡慕商人,以为吾等读书,皆穷困无聊,不能得志以行其道,每至归咎读书”,故“凡为聪慧子弟悉为商贾,不令读书”。1905年4月19日《中外日报》报道了广东科试情形:“本届科试,广府属各县循例考试,而应试者无不因之大减。其中人数最减少者,以番禺为最。昨该县初复时,与考者不过八百余人,以视往岁人数众多,殆有天壤之别。”

——摘编自杨齐福《近代士人文化心态的变化与科举制度的解体》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代科举的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代人们对科举的态度及形成原因。