材料一 在英国用武力打开国门之前,中国人“完全不懂国际公法和国际形势,所以他们争所不当争,弃所不当弃”。以至于鸦片战争后,中国丧失了关税主权和司法主权。美国法学家亨利·惠顿1836年出版《国际法原理》,美国传教士丁韪良全本翻译成中文《万国公法》,总理衙门大臣奕䜣非常重视,1865年刊成后分送京外各有关衙署。《万国公法》在中国的出版传递了这样一个信息:凡是邦国能自治其事,可谓自主之国;自主之国,自主其事,自任其责;自主之国无论其国势大小皆平行也,也就是主权国家平等原则,从此《万国公法》成为政府处理涉外事务的主要依据之一。

——摘编自王瑛《李鸿章与晚清中外条约研究》

材料二 对西方国家来说,国际法是保障和补充不平等条约的执行工具,中西方之间的交往基本都是以战争为前提,然后在此基础上通过条约来确立法则的实现。所以当时的国际法有着浓厚的强权主义色彩,体现出两面性,一方面是列强国家欺负弱小国家和民族的工具,为了自己的侵略目的要求弱小国家遵守国际法,另一方面如果涉及列强国家的利益,即使违反国际法原则的行为也被认为是合法的。晚清中国也不断受到国际法的影响与冲击。

——摘编自董临瑞《从〈南京条约〉看晚清时期国际法在中国的运用》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出《万国公法》在中国出版的历史背景和影响。

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析近代条约制度下国际法的特点。

相似题推荐

材料一 美国社会防反贪腐,并无新招,只是一些常见办法:政企严格分开,官员在岗期间,只从政不沾钱物,只掌政权而无经济特权。这就能从土壤和源头上对贪污腐败的滋生进行有效遏制;联邦调查与议会弹劾,两只眼睛死盯官员,分头监督,官员难有贪腐良机;官员一旦出现越轨行为,媒体就会蜂拥而至,口诛笔伐,无所不用其极。更为厉害的是,官员若有不良行为,将官员劣迹录入电脑,随时备查,迫使官员为了未来的生活和前途不得不好自为之;官员们都以洁身自好为荣,以贪污腐败为耻。

——摘自牛牧《美国社会怎样防贪反贪?》

材料二 新民主主义革命时期,中共制定《中华苏维埃共和国宪法大纲》、《陕甘宁边区施政纲领》、《陕甘宁边区宪法原则》、《华北人民政府施政方针》等对人民的监督权利于以保障。革命根据地建立了保障人民行使监督权利的机构,如江西瑞金苏维埃政府的控告局、抗日民主政权建立的专门监督机构人民监察通讯员制度。

——摘自《中国共产党的反腐败建设》

材料三 1949年召开的七届二中全会上,毛泽东告诫党员干部:“……务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风”……从1951年开始到1954年结束,在党的正确政策指导下,整党建党运动取得了巨大的成绩,清除了党内严重的贪污腐化分子。之后,开展了“三反”运动,并取得了显著成效,中国共产党还建立了中国人民政治协商制度(长期共存、相互监督……)

——摘自《中国共产党的反腐败建设》

(1)依据材料一并结合并所学知识,概括美国防反贪腐的措施,并简要分析美国监察制度的意义。

(2)根据材料二、三,分别归纳新民主主义革命时期和建国初期中共监督制度的特点,并结合所学知识分析其产生的共同影响。

第七表 树枝越界的,应修剪至离地十五尺,使树阴不至影响邻地;如树木因风吹倾斜于邻地,邻地所有人亦可诉诸处理;橡树的果实落于邻地时,得入邻地拾取之。

第九表 不得为任何个人的利益,制定特别的法律。

——《十二铜表法》

材料二 诸八议者(注:八议指亲、故、贤、能、功、贵、 勤、宾等),犯死罪,皆条所坐及应议之状,先奏请议,议定奏裁;(一般死罪可降为流罪)流罪以下,减一等。

——《唐律疏议》

材料三 盖国民为一国之主,为统治权之所出。一国之政事,悉以宪法行之。

——《孙中山全集》

材料四 “法治”的本质不是“治民”,而是“民治”,是人民当家作主治理国家、行使民主权利的形式和保障;应当把法律看成是人民自己创造出来用来规范自己行为、保障自己权益的社会公约,是维护自己合法权利的工具,它具有至上的权威。

——童光政《二十世纪中国法制文明的演进》

(1)比较材料一、二,指出《十二铜表法》与唐律的差异。

(2)材料三中孙中山法治思想在实践中的具体表现是什么?分析其思想在近代中国难以实现的原因。

材料一 刘邦一入关中就宣布废除秦朝苛政,与民约法三章。惠帝四年,“省法令妨吏民者”,除《挟书令》。高后五年,“驰商贾之律”。文帝五年,“除盗铸钱令”,十三年,“除肉刑法”、“除田之租赋”。汉初萧何在秦律的基础上增删修订成《九章律》。另外汉朝的法律有律、令、科、比等各种形式,律是已经成文的东西,如《九章律》以及汉武帝时期的六十篇等。而令则主要是皇帝的诏令,它的法律效力高于律。汉宣帝时,廷尉杜周办案,“不循三尺法,专以人主意指为狱”。别人指责他时,他理直气壮地回答:“三尺安出哉?前主所是出为律,后主所是疏为令。当时之是,何古之法乎?”

——摘编自车佐贤《从出土简牍看秦汉法律制度的继承和发展》

材料二 1904年,清廷设立了修订法律馆,开始删改旧律,订定新律。其中,《钦定大清刑律》的修订,立法耗时最久,争议性最大。以张之洞等人为代表的礼教派认为修订新律应“浑道德与法律为一体”,尤不应偏离中国数千年相传的“礼教民情”。沈家本等人主张大力引进西方近代法律理论与制度,运用西方国家的“通行法理”,主张彻底改革中国旧有的法律体系,被称为法理派。经过激烈的争论,新律引进了资产阶级法律原则、制度,建立起了近代法律体系,《钦定大清刑律》主张尊卑、良贱、男女在法律上平等。同时,在礼教派坚持下,礼教在新律中也得以体现。这场礼法之争总体上以法理派的胜利而告终

——摘编自肖明明《清末“礼法之争”与法律文化认同》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉初统治阶级的法律思想,并分析其影响。

(2)根据材料二,比较清末修律过程中论争双方法律思想的不同之处。结合所学知识,简要评析这场“礼法之争”。

40年代最早开眼看世界的人物,在民族战争失败后提出“师夷长技以制夷”的命题。在这个命题里,反抗西方的侵略与学习西方先进事物是统一的。这种统一,以其所包含的时代内容而代表了近代中国的历史方向。……中国社会从中世纪到近代社会的艰难变革。40年代、60年代、90年代因之前后相接,成为新陈代谢的三个历史环节

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

问题

(1)“40年代”的“时代内容”是什么?

(2)分别以史实说明“60年代、90年代”是如何体现“反抗西方的侵略与学习西方先进事物之统一”的?

(3)经过半个世纪的新陈代谢,19世纪末的中国社会相对于“40年代”有哪些不同?

材料一 帝国主义列强侵入中国的目的,决不是要把封建的中国变成资本主义的中国。帝国主义列强的目的和这相反,它们是要把中国变成它们的半殖民地和殖民地。

帝国主义列强为了这个目的,曾经对中国采用了并且还正在继续地采用着如同下面所说的一切军事的、政治的、经济的和文化的压迫手段,使中国一步一步地变成了半殖民地和殖民地。

————-毛泽东《中国革命和中国共产党》

材料二 1945年9月5日,中国共产党中央机关报《解放日报》发表社论,其中说:“日本帝国主义给予我中华民族的损失和耻舞,实在是书不胜书。现在这个万恶的敌人,已被中苏美英的联合力量所打倒了。中华民族已从日本帝国主义的压迫下解放出来了。日本帝国主义对我中华民族独立生存的严重威胁已被消除。半世纪来,我中国民族所受到的奇耻大辱,血海深优,现在报仇雪耻了。这的确是我中华民族百年来未有的大事,值得全国同胞的热烈庆祝。"

——一白寿整主编《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出帝国主义列强在“军事的、政治的、经济的和文化的”是如何压迫中国的。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国抗日战争取得胜利的原因和历史意义。

材料一 美国学者斯塔夫里阿诺斯说:明清政府极力控制、压迫商人阶层,这是中国社会同西方社会根本的、最有意义的差别。

材料二 茅盾在小说《春蚕》中写道:“洋鬼子怎样就骗了钱去,老通宝不很明白……河里更有了小火轮船以后,他自己田里生出来的东西就一天一天不值钱,而镇上的东西却一天一天贵起来。”

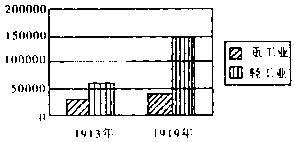

材料三 民国初年工业资本分布状况统计表(单位:千元)

(1)材料一中中西方“根本的、最有意义的差别”具体表现是什么?对本国经济的发展分别产生了什么影响?

(2)材料二反映了什么现象?导致这一现象出现的原因是什么?

(3)材料三反映了民国初年工业发展有何突出特点?导致这一特点的主要因素是什么?

材料一:在罗马法的发展史上,随着内战停止,国土继续扩张,各地交通发展起来。人口流动加剧,各民族人民之间联系加强,罗马的商业和手工业极兴盛,出现了许多新兴的大城市。商品经济的高度发展,使各民族人民的平等权利得到充分表现。所有这些不仅在客观上提供了建立统一法律体系的要求,而且也为法律的发展和法学的繁荣提供了深厚的社会基础。

——摘编自郭守兰《西方法文化史纲》

材料二:罗马法确定的概念和原则具有措词确切和结论明确的特点……当今资本主义法律三大基本原则,即法律面前人人平等、契约自由和产权不可侵犯,均发端于罗马法。罗马人确立的诉讼程序、律师制度、陪审制度等也为后世所承袭。19世纪拿破仑制定的《民法典》主要是参照罗马法制定的,以后欧美各国又借鉴拿破仑法典制定本国法律。

——摘自《世界文化史》

材料三:英美法系以判例法为主要法律渊源,以遵循先例为基本原则;法官的地位突出,当无先例可循时,法官可以创立先例,也可以对先例作出新的解释。因此,英美法系国家的法律也被称为“法官制定的法律”。英美法系主要涵盖英国、美国、加拿大、澳大利亚、印度等国家和地区。大陆法系以成文法为主要法律渊源,强调宪法的根本法地位,法律体系比较完整,一般不承认判例的效力;明确立法和司法的分工,法官的作用不太突出。大陆法系国家的代表是法国、德国、意大利、日本等。

——摘自《国家制度与社会治理》

主题二 近代西方法律制度的基本特征

材料四:如果司法权不同立法权和行政权分立,自由也就不复存在了。如果司法权和立法权合二为一,则将对公民的生命和自由施行专断的权力,因为法官就是立法者。

——孟德斯鸠

材料五:纵观这些具有代表性的西方法律思想,其具体制度设计上颇具差异,但无一例外的彰显了对个人本位个人价值的强调……保护个人自由和权利的观念仍然是西方社会法治的价值基础。

——李盼盼《对西方个人本位法律传统的几点思考》

材料六:13世纪,英国通过《大宪章》,确立了法律至上和王权有限的原则。“光荣革命”后,英国确立了君主立宪制,法律体系更加完善。美国等很多国家在学习英国法律的基础上制定了本国法律,构成了“英美法系”。1804年,拿破仑签署法令,颁布了《法国民法典》。《法国民法典》继承了罗马法传统,很快推广到欧洲各地,形成了“大陆法系”。“英美法系”和“大陆法系”有以下共性:法律由代表人民行使权力的议会制定,行政机构在法律规定的框架内行使行政权,法院根据法律独立掌握司法权,司法实践中坚持程序公正和无罪推定。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史近代卷》

主题三 宗教伦理与教化

材料七:中世纪神学家中,托马斯·阿奎那是对古希腊哲学,特别是亚里士多德的各种著作研究最深、运用最多的人。他认为科学依赖于质料,只有神学,其研究对象可以离开物质而存在,是永远不在质料之中的东西。低级学科以追求高级学科为目的,而最高的目的是神学,因而科学要服从神学,神学理论高于其他科学。……所有这些不仅揭示了基督教在人生问题上丰富的辩证法和深刻的哲理性,而且赋予这一宗教本身强烈的伦理化色彩。

——摘编自吴式颖等《外国教育史教程》

材料八:中世纪完全是从野蛮状态发展而来的,它把古代文明一扫而光……政治和法学同其他一切科学一样,不过是神学的分支,一切都按照神学中适用的原则来处理。教会的教条同时就是政治信条,圣经词句在各个法庭都具有法律效力。

——恩格斯《德国农民战争》

材料九:西欧中世纪历史无法回避基督教及其教会的影响,不仅在于它是西方文化的精神根基,更在于其对当时西欧社会政治、经济、法律乃至人们日需生活的全面渗透。

——王亚平《中世纪基督教教会对世俗政治的影响》

基督教会学校的教育内容以其宗教信仰、道德为主要教育内容。而这些宗教信仰和道德并非一无是处。基督教宣扬“十诫、十条……

——范立民《基督教与中世纪教育》

世俗化的新教伦理为资本主义的发展提供了精神上的支持,人们信仰新教其实就是在信仰资本主义。新教伦理赞扬劳动……新教伦理主张合理地追求财富……合理的进行消费这些都是在促进资本主义的发展。

——马克斯·韦伯《新教伦理与资本主义精神》

✱基础测评✱

(1)根据材料一,概括影响罗马法律发展的因素。

(2)请指出材料二的主旨。结合所学知识,简析拿破仑《民法典》制定的意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括英美法系与大陆法系的异同。

✱能力提升✱

(4)材料四、五体现近代西方法律制度的哪些基本特征?根据所学知识,指出近代西方法律制度的渊源和体系结构。

(5)根据材料六并结合所学,概括欧洲近代法律体系的特征。

(6)根据材料七,指出经过托马斯·阿奎那改造的基督教理论体系的特点。结合所学,概括中世纪基督教伦理在西欧社会教化中产生的主要影响。

✱历史纵横✱

(7)根据材料八,结合所学,概述基督教在中古时期的欧洲发挥了什么样的影响?马丁路德宗教改革有何突破?

(8)结合材料九二中的三则材料分析宗教伦理在西方社会发展进程中的作用。

材料一

第一表(传唤)如诉讼当事人为富有者,则担保其按时出庭的保证人,应为具有同等财力的人;如为贫民,则任何人都可充任。

第二表(审理)诉讼标的在一千阿斯(As,罗马铜币名,约金衡制一磅)以上的,交誓金500阿斯。标的不满一千阿斯的,交誓金50阿斯,关于自由身份之诉,不论此人家产的多少,一律交50阿斯。

第三表(执行)此时如债务人仍不清偿,又无人为其担保,则债权人得将其押至家中拘留,系以皮带或脚镣,但重量最多为十五磅,愿减轻者听便。

第四表(家长权)家属终身在家长权的支配下。家长得监察之、殴打之、使作苦役,甚至出卖之或杀死之;纵使子孙担任了国家高级公职的亦同。

……

——《十二铜表法》

材料二随着商业和帝国的发展,生活愈益复杂,原先的法律已经不能继续满足现实需要。外国人在罗马可能遭到关押,他的财产可能被没收,就是一个典型的问题。……多次审理的结果使他们认识到,外来民族各有自己的法律制度,但是近乎普遍适用的法律原则却只有少数几条。因此他们制订了一部新的法律——《万国法》。他们认为这部法律对罗马人与非罗马人皆可适用。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三《查士丁尼法典》从528年开始,由一个以法学专家10人组成的委员会编纂。他们汇集当时有效的敕令,加以删除或修改,于529年完成,共12卷。后又加以修正,于534年再度颁布。《学说汇纂》从530年开始编纂,包括历代法学家的著述,533年编成,共50卷。《法学阶梯》是以公元2世纪著名法学家盖尤斯的同名著作为蓝本(见罗马法学),由法科教授三人编成,充作法科学生读本,533年完成。

材料四罗马法具有资本主义发展初期所需要的现成法律形式,是现代资本主义法制的先声。世界资本主义的发展与罗马法的复兴密不可分。自19世纪以来,欧洲大多数国家皆以罗马法为法制基础,制定本国的法律制度,如《法国民法典》,《德国民法典》等。现在许多国家的陪审团制度,律师制度和某些诉讼原则均直接源于罗马法。

请回答:

(1)根据材料一,概括出十二铜表法的特点。

(2)根据材料一、二、三,归纳出罗马法起源与发展的过程。

(3)根据材料四,指出罗马法对近代欧洲国家法制建设有哪些影响。

材料一 中世纪时期的西欧,教会法影响社会、政治、思想和意识形态等各个领域,除了修道院内的神学法教育主渠道以外,神职人员的说教是最为广泛的神学法教育,神学法思想中的永恒法和自然法思想为人文主义法学派所汲取。而公开的法学问题争论和公共场所有关正义与自然法思想的辩论是最大范围的世俗普法教育。在中世纪西欧的大学中,讲授的是古代罗马法,而讲授法律的方法是源自古代希腊和罗马的辩证法。这些法律大学建立在西欧城市兴盛基础之上,针对当时社会教学市民法、罗马法、教会法等。

——摘编自马渭源《论中西传统法律教育的差异性及其影响》

材料二 明代朱元璋颁布“圣谕六言”,通过乡约对圣谕的内容进行逐条细致解释,讲解与律令相关的内容及有关案例,提升圣谕讲解的深度;还颁布《教民榜文》,涉及治安、法律、赋税等多方内容,通过张挂晓谕、聚众讲读和木铎老人沿途宣讲等方式将榜文所体现的治理内容渗透给普通民众。朱元璋还首创申明亭,张贴朝廷律令、公示犯人犯罪行为,为民众所知晓。此外,明清私家律学广受瞩目,或旁引标注、或图表释注,提升了律令受众度。

——摘编自乔石《明清时期法律宣教研究》

(1)根据材料一,并结合所学知识,说明中世纪西欧法律教育发展的原因。(2)根据材料二,概括明清时期法律宣教的主要手段,并结合所学知识分析其影响。