上联:长擎砥柱广筑雄图大鹏击水三千里

下联:

①六百年 ②威震海疆 ③福对争春 ④瑞腾禹甸

| A.①②③④ | B.③②①④ | C.④①②③ | D.②④③① |

材料一:每个人都有自己的梦想。梦想就是一种希望,就是一种向往,一种理想,一种对未来的期冀。它是我们奋斗的目标、行进的方向,也是为实现梦想而生发出来的热情、动力、牺牲和担当。在世界历史上,无论是苦难、屠杀,还是战争、强权,都不能剥夺人类固有的“特权”-梦想。

材料二:习近平总书记提出的“中国梦”总体理念,恰逢其时,意义深远。中国梦这一高度凝练的象征性理念,有利于激励全国人民团结一心、发奋图强、和衷共济,使我们比历史上任何时期都更有信心、有能力实现伟大的中国梦。

材料三:中国梦与个人梦唇齿相依,做好本职工作就是为实现中国梦做出贡献。体操传奇老将丘索维金娜,48岁仍在为梦想而战;被誉为游泳界“蝶后”的张雨霏,脊柱侧弯依然坚持一次次突破自我;中国女篮运动员与日本队上演巅峰对决,实现惊险卫冕;13岁的滑板少年崔宸曦,死磕每一个动作,不断挑战新高度。体育精神早已成为运动员们的亮丽底色,亚运会虽已闭幕了,体育精神永不谢幕,它必将激励千千万万中华儿女为实现中国梦不懈奋斗。

1.请分别提炼上述三则材料的主要信息。2.此次活动计划在学校的大礼堂举行,在这之前,除搜集材料、清扫卫生之外,同学们还应该做哪些准备工作?

3.根据材料三,给这些体育健儿们写一段颁奖词。(要求:运用排比手法,突出他们的体育精神)

(一)“和”文化内涵

①“和”字演yì至今,已有两千多年的历史。《说文解字·口部》中说道:“和,相应也。”这个“相应”的意思就是相互呼应、应和、谐和。

②西周末年思想家史伯提出了“和实生物”的著名论断:“和实生物,同则不继。以他平他谓之和,故能丰长而物归之;若以同裨同,尽乃弃矣。”史伯非常鲜明地指出了只有和谐才是创造事物的原则,和谐、融合使万物发展,同一是不能连续不断永远长有的。“和”被赋予了新的意义,既有声音之和,也有阴阳之和,自然万物之和,君臣上下之和。

③2008年北京奥运会开幕式中“活字印刷”的演出,精妙地向世界传达了中国“和文化”的理念。这个“和”字,形态上不再有变化,但它的内涵早已超越了音乐的概念与纯粹的政治主张,诠释了中国对待世界的“和”的态度与决心,寄托着中国人许多温暖、善良的感情和愿望。

(二)“和”与“礼”

①______,保证社会秩序的正常。古往今来,推行“礼”的目的,在于追求社会和谐。这个和谐,既包括国家与民众的和谐,也包括君臣关系、官民关系的和谐,更包括社会上人与人之间的和谐。在儒家先哲看来,“和”的本质就是关系的协调,是人们宽容和理性的体现,只有保证和睦的社会关系,才真正有利于社会的生存和发展。

②从古至今,因国界、种族、宗教和经济利益而引发的冲突,或是思想及语言上的不同而引发的歧义,甚至是因家庭、财产、感情等诸多问题引起的争议等,都是不和谐的表现。而和为贵的观念,对匡正这些弊病,缓和各阶级之间的矛盾,维护社会的稳定和平衡,有着不小的作用。人们也只有运用在这个基础之上建立起来的“礼”制,才能达到真正意义上的和谐。

(三)中华民族的和平性

①中华民族是爱好和平的民族,深知和平之宝贵。和谐稳定是中华民族几千年来的生活方式,和平共生是中华民族几千年来的处世之道,和合仁善是中华文明几千年来的文化基因。在长期发展中,和平性植根于中华文明深处。

②深厚的农业基础是孕育和平性的重要土壤。可以说,和平是中华文明从源头开始的内在追求。中国大部分国土位于气候适中的中纬度河流地区,具备农业发展的良好条件。农业生产需要较长周期,种子的选育、土地肥力的维持、生产工具与设施的制备、水利设施的建造维护、生产经验的传承等,都需要长期稳定的社会秩序。中国古代有着世界上最大范围的农耕区,加上“南稻北粟”农业结构体系的互相补充,以及小麦等农作物的传入,粮食来源相对稳定,为稳定定居、和平发展diàn定了基础。中华先民眷恋故土,大多数情况下的迁徙不过是农人对新耕地的开垦,在漫长岁月中形成了追求秩序、稳定内敛、爱好和平的文化性格。

1.请你用正楷字抄写短文(一)中的“和实生物”。

(1)它的内涵早已超越了音乐的概念与纯

(2)大多数情况下的迁

3.请根据语境,写出下面词语中拼音所对应的汉字。

(1)演yì

4.在短文(二)第①段“______”处填入语句,最恰当的一项是( )

| A.礼是规范人们社会行为的一种规定,它可以融合各成员间的关系 |

| B.礼是规范人们社会行为的一种规定,它可以协调各成员间的关系 |

| C.礼是规定人们社会行为的一种规范,它可以协调各成员间的关系 |

| D.礼是设定人们社会行为的一种规范,它可以融合各成员间的关系 |

6.小组同学搜集到一则材料,请你根据材料内容与所给对联上联,将下联补充完整。

【材料】张文公居宅旁有隙地,与吴氏邻,吴氏越用之。家人驰书于都,公批诗于后寄归,云:“一纸书来只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹在,不见当年秦始皇。”家人得书,遂将垣墙后退三尺,吴氏感其义,亦退让三尺,故六尺巷遂以为名焉。

(选自《桐城县志略》,有改动)

上联:有容乃大,相如宽待将军心怀天下下联:以和为贵,张家

7.小组同学在研究“和”文化的过程中遇到一些难以解答的问题,请你为他们答疑解惑。

(1)请结合短文(二)与下面的链接材料,说说“和”与“礼”的关系。

【链接材料】

“礼之用,和为贵”的意思是:礼应注重于应用,它的可贵之处就在于推进人与人之间的和睦。

(2)班级同学不明白和平性为什么能植根于中华文明深处,请你代表小组向他们解释可能的原因。8.为贴合本次活动主题,小组同学想从《经典常谈》中向班级同学推荐有关“和”主题的作品。请你帮他们从以下作品中推荐一部,并结合示例联系所学文章说说推荐理由。

A.《礼记》 B.《庄子》

【示例】我选择《诗经》。《经典常谈》中说“有三百来篇唱词儿流传下来,便是后来的《诗经》”,乐是礼的一部分,“乐教人平心静气,互相和爱”,《关雎》中“琴瑟友之”“钟鼓乐之”描绘出淳朴的民风,从而感受到社会的安定和谐。

自5月1日起至10月7日期间的所有周末、节假日,开车(9座及以下小型客车)前往大鹏半岛需要在“深圳交警”微信公众号进行车辆通行预约。西涌、杨梅坑、较场尾、大鹏所城、金沙湾、七娘山、天文台、大亚湾核电站等热门旅游景区都在管制范围内。此外,您还需要注意各景区的入园规定,有的景区需要买栗入场,比如东涌、西涌,有的景区免门栗,比如大鹏所城、金沙湾等。 |

老师们,同学们,大家好!“桃之夭夭,灼灼其华”,从我国诗歌浪漫主义传统的源头《诗经》开始,古诗词的芬芳便弥漫在四季,摇曳在心田。今天,让我们一起漫步“古诗苑”,诵读经典,选择经典,接受一次美的洗礼吧! |

(1)上面语段是主持人拟写的开场白,有一处文学常识错误,请改正。

将

(2)画线句是病句,请你指出病因和修改方法。

病因:

(3)当古诗配上音乐吟唱,视听交融,令人陶醉。下面最适合作为《子衿》配乐的一项是( )

| A.《胡笳十八拍》——哀婉惆怅 | B.《十面埋伏》——壮丽雄伟 |

| C.《平湖秋月》——宁静抒怀 | D.《高山流水》——清新明快 |

(4)在活动中,小语同学认为古诗文是古代老学究的东西,已经过时了,我们没必要再去学习和传承,请你劝说他重视古诗文。

(1)[解读词义]通过阅读下面小组同学搜集的关于“和”字起源的资料,你推测“和”的起源和

材料一:

“和”字源于“龢(hé)”。而“龢”又从“龠(yuè)”“禾”声。《说文》:“龠,乐之竹管,三孔,以和众声也。”禽是中国古代竹制的吹奏乐器,最初只有三孔,后来发展为多孔,即今所谓的排箫。“龢”以左旁的“龠”表形,以右旁的“禾”表声,表示吹时,从长短不同的竹管发出的“和和”乐音以调和众声。

材料二:和,相应也,从口,禾声。(《说文解字》)

材料三:和,顺也,谐也,不坚不柔也。(《康熙字典》)

(2)[即席讲话]请你为此次主题班会写一段开场白。(3)[活动设计]本次主题班会需要表演几个节目,请你参考示例,再设计一个节目,并说明设计意图。

节目一:朗诵名言警句

设计意图:让同学们分小组进行朗诵比赛,了解关于“和”的名言警句。

节目二:

设计意图:

(4)[投选标语]本次主题班会前,每位同学都写了一句关于“和”的宣传标语,班会课上将评选一条作为班级的宣传标语。经过初赛,有两条标语进入决赛,班委会决定投票选出优胜者。请你选择一条,并说明理由。

①和为贵,万事顺。 ②人贵在和,心境则宽。

我选

高新中学七年级(1)班准备开展以“天下国家”为主题的综合性实践活动,请你参与并完成以下任务。

(1)请你根据活动示例再设计两个有关爱国的活动版块。

示例:激发心志,爱国人物故事会

活动一:

活动二:

【爱国海报我宣传】

(2)为营造活动氛围,请你为此次活动拟写一条宣传标语(不得引用名人名言)。

【爱国志士我来赞】

(3)历代以来,中国不乏爱国志士。古有屈原、岳飞、林则徐……今有邓稼先、闻一多、鲁迅……请你从以上人物中选择一位,结合其爱国事迹和突出成就,写一段“最美爱国者”颁奖词。

1.榜样是成长的心灵力量。班长围绕“我的青春榜样”这一主题,已经设计出活动一,请你设计活动二和活动三。

活动一:榜样事迹辩论赛

活动二:

活动三:

2.班级准备于下周一早上10点召开此次综合性学习活动,假如让你以班长的身份去邀请语文老师王老师担任此次活动的评委,你会如何说?

1.【拟写标语】为了营造氛围,需在教室里张贴一条宣传标语。请你根据下面的语句,仿照前半句的句式,拟写出标语的后半句。

回首逝去的日子,无尽的欢乐犹在眼前;展望未来的日子,满腔的豪情充盈心底。

前半句:忆过去欢乐在眼前

后半句:

2.【设计活动】为使本次活动丰富多彩,请你仿照活动一再设计三种活动形式。(第9题涉及的除外)

活动一:讲一讲学习历程

活动二:

活动三:

活动四:

3.【探究材料】活动中,为了激励同学们积极地面对未来,老师出示了两则材料,让大家探究,请写出你的探究结果。

材料一:“生活不能等待别人来安排,要自己去争取和奋斗;而不论其结果是喜是悲,但可以慰藉的是,你总不枉在这世界上活了一场。有了这样的认识,你就会珍重生活,而不会玩世不恭;同时也会给人自身注入一种强大的内在力量。”

——路遇《平凡的世界》

材料二:第七届茅盾文学奖得主麦家,从投身写作,到第一部长篇小说《解密》出版,他整整奋斗了16年,仅在前后创作10年的过程中,他遭遇17次退稿,120多万字的初稿被删去百万多字,但他仍初心不改,积极争取和奋斗,笔耕不辍,直至小说发表。

探究结果:4.班级定于本周五下午3点在班级举行“岁月如歌·青春如诗——致敬初中生活”诗歌朗诵会,特邀请语文李老师参加并作指导。作为邀请人,你见到李老师后,该怎样说?

活动目的 | 活动任务 | 活动步骤 | 成果汇报 |

| 了解西南联大历史,理解并传承西南联大精神。 | 参观西南联大博物馆“网上展厅”,制作电子小报。 | 1.活动准备 2.活动实施 | 完成小报制作 |

资料一:

国立北京大学、国立清华大学原设北平,私立南开大学原设天津。二十六年①平津失守,三校奉命迁移湖南,合组为国立长沙临时大学。迨京沪失守,武汉震动,临时大学又奉命迁云南。师生徒步经贵州,于二十七年四月二十六日抵昆明。旋奉命改名为国立西南联合大学。

昆明本为后方名城,自日军入安南,陷缅甸,乃成后方重镇。联合大学支持其间,先后毕业学生二千余人,从军旅者八百余人。河山既复,日月重光,联合大学之使命既成,奉命于三十五年五月四日结束。原有三校,即将返故居,复旧业。

(节选自《西南联大纪念碑碑文》,有删改)

【注】①即1937年。纪念碑的背面,镌刻着1946年5月4日立碑时所能收集到的832位从军学生名单。资料二:

闻一多在昆明的演讲 | ||

时间 | 演讲题目 | 演讲场合 |

1942年11月 | 《伏羲的传说》 | 西南联大文史学讲演 |

1944年5月 | 《新文艺和文学遗产》 | 西南联大五四文艺座谈会 |

1945年7月 | 《给西南联大的从军回校同学讲话》 | 西南联大欢迎从军同学返校大会 |

1946年7月 | 《最后一次讲演》 | 李公朴先生追悼会 |

在常常要跑警报的情况下,西南联大的学术风气却是非常良好的。那时清华、北大、南开的教师都在联大教书,名教授很多。联大的大一国文是必修课,当时采用了轮流教学法,每一位教授只讲一个到二个礼拜。一般来说,轮流教学法的效果通常是很差的。不过那时教授阵容实在很强,轮流教学法给了我们多方面的文史知识。记得教过我大一国文的老师有朱自清先生、闻一多先生、罗常培先生、王力先生等很多人。……每当我回想起学生时代,我就会被西南联大优良的学风所感动,它为我提供了学习和成长的机会。我对物理学的品味大部分是在这所大学里的六年学习时间里形成的。

(节选自杨振宁《读书教学四十年》,有删改)

资料四:著名的语言学家王力先生到昆明东北郊龙泉镇龙头村租了一间民房。这里环境非常恶劣,面积不足20平方米,楼下面关着牲畜,又脏又臭,房顶夏天漏雨,冬天透风,但王夫妇居之久了,安之若素。他还特意在大门上写了一副对联:

“闲招白云鹤千里,【甲】______。”

他进门时,总爱念一遍字迹斑斑的对联,还仿京剧念白道一声:“君子居之,何陋之有?”这副对联也是当年联大教授艰苦生活的缩影!

(节选自《西南联大教授对联撷珍》,有删改)

【完善资料】1.查找资料时,发现【甲】处对联缺失,正确的一项是( )。

| A.一炉香黄庭静读 | B.香一炉静读黄庭 | C.黄庭静读一炉香 | D.静读黄庭香一炉 |

【精选标题】

2.根据四则资料内容,从下列选项中为电子小报选择一个最恰当的标题是( )。

| A.重温西南联大:烽火岁月中的明灯 | B.西南联大:培养世界级学者的摇篮 |

| C.西南联大:烽火岁月中的家事与国事 | D.重温西南联大:战火中的青春岁月 |

【设计版面】

3.大家将小报设计成以下四个版块。说说你会将资料二放在哪个版块并阐述理由。

版块一:学校概况

版块二:先生风采

版块三:杰出校友

版块四:浩气长存

【编写文稿】

4.你的同学为小报“杰出校友”版块编写文稿,划线句存在语病,请你帮助修改。

联大学生参加抗日战争,发起“一二·一”民主活动。这种甘于奉献的精神和爱国情怀也影响了邓稼先。他在极端艰苦的条件下,为中国的核科学事业做出了巨大贡献,无愧于“‘两弹’元勋”。

【联想感悟】5.习总书记到西南联大旧址考察调研时,深有感触地说:“西南联大的往事,深刻启示我们:教育要同国家之命运民族之前途紧密联系起来。为国家、为民族,是学习的动力,也是学习的动机。艰苦简陋的环境,恰恰是出人才的地方。”结合以上资料和以往的学习经验,说说你对这句话的理解。

【活动余音】

6.活动结束后,同学们对西南联大产生了巨大的兴趣,查阅了很多书籍,有如下对话。

小语:《西南联大甲骨文笔记》闻一多先生篆刻的“ ”(国)字缺口向东,你知道为什么吗?

”(国)字缺口向东,你知道为什么吗?

我:“国”有国防之意,比如“固国不以山溪之险”。不过“国”在古诗文里大多还是表示国都或国家,如“①

小语:是的,所以在当时先生篆刻“国”字缺口向东是有深意的。你知道原因了吗?

我:③

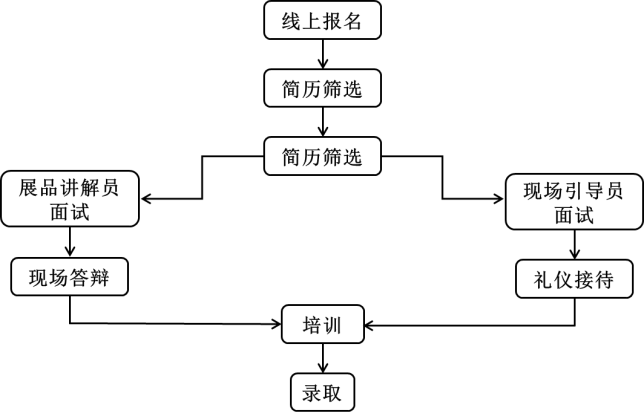

7.小语想要申请成为博物馆志愿者,岗位有:展品讲解员,现场引导员。请你