①清朝君主专制的进步强化②统治者对思想和文化的控制

③商品经济的继续发展和繁荣④社会娱乐和文化活动的丰富

| A.①③ | B.①② | C.②③ | D.③④ |

材料一 《汉书》的作者班固在史学上的贡献,除首创纪传体断代史外,扩大了志书的范围是其重要内容,因《汉书》名为“书”,故将其中篇名“书”改称“志”。《汉书》中十志较《史记》八书内容更加充实、丰富:《地理志》为《史记》所无,《艺文志》亦为新创。以后正史大多依《汉书》十志加以损益而成,从而形成中国史学史上的志书体。

——林剑鸣《秦汉史》

材料二 《汉书》篇目举例卷五景帝纪卷六武帝纪卷五十五卫青霍去病传卷五十六董仲舒传卷六十二司马迁传卷九十酷吏传卷九十六西域传

——摘自班固《汉书》

(1)依据材料,分析《汉书》的史学价值。

(2)从材料二“篇目举例”中任选两则,分别简述其反映的西汉社会状况。

| A.不同民族具有不同文化特征 | B.尊老爱幼是人类文化核心价值追求 |

| C.法国文化受启蒙思想的影响 | D.文化具有跨越民族和世界的相通性 |

| A.体现九品官人法的原则 |

| B.选官偏重人才道德品行 |

| C.扩大了人才选拔的范围 |

| D.进士科是入仕唯一途径 |

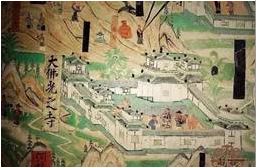

敦煌壁画中的“大佛光之寺” 五台山佛光寺

| A.创作源于艺术想象 | B.能完整还原历史真实 |

| C.可与文化遗存互证 | D.价值来自学者的发掘 |

| A.证明中国进行社会政治变革的必要性 | B.寻找甲午中日战争日胜中败的原因 |

| C.批评洋务运动未能使中国富强 | D.比较中日近代化道路的异同 |

| A.彻底否定中国的传统文化 | B.重新评估传统文化的价值 |

| C.大力弘扬传统的道德礼仪 | D.强调东西方文化间的调和 |

材料 宋代以劳动者人身相对自由为基本前提的租佃关系得到了充分发展。与土地所有权集中同时发生的土地经营越来越分散的现象,进一步加剧了这一变革。苏轼说:“民庶之家,置庄田,招佃客,本望租课,非行仁义,然至水旱之岁,必须放免欠负、借贷种粮者,其心诚恐客散而田荒,后日之失,倍于今故也。”张载说:“今骤得富贵者,止能为三四十年之计,造宅一区及其所有,既死则众子分裂,未几荡尽,则家遂不存。”土地的边际效用价值急剧提高,这就推动、迫使地主将所得积累下来,去开发新的土地,改善土地经营,从而直接推动了社会经济的发展。宋代国家在保证农民有可以迁徙、可以选择地主权力的前提下,只问赋税收入,不管其余,就使社会经济活动有条件在运动过程中自我调节,自己解决自身存在的问题,从而可以选择到比较合理的发展路径。

——摘编自袁林《两周土地制度新论·宋代土地制度变革》

(1)根据材料归纳宋代土地制度变革的特点,并分析其成因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出宋代土地制度变革的历史意义。

探究课题一:从封帮建国到郡县制

西周时期分封了许多诸侯国,这些诸侯国与国王的关系有如下特点:第一,周王无权干涉诸侯过内政,诸侯国内设官分职、组建军队、采用何种方式治民,都由诸侯自行决定。第二,周王无权干涉诸侯国君的废立。第三,赋税收入均归诸侯国,周王不能享用,周王的一切财政收入均来源于望畿(周王直接管辖区)。诸侯国虽然要向周王纳贡,但仅为各地土特产,数量极为有限。纳贡不是赋税,反映不出国家的主权关系。(依据田昌五等著《周秦社会结构研究》)

(1)结合材料和所学知识,比较分封制和郡县制下中央和地方关系的不同。

探究课题二:自然经济削弱和商品经济发展

中唐以前,中国的长途贩运主要以奢侈品和土特产为主,这些产品价值高而体小量轻,容易获取高额利润,总体上是服务于社会上层,除盐、铁等特种商品外,与乡村百姓的生活没有直接关联。而宋代投入市场的商品,在品种上较前代大大丰富了,大致可分为三类:一是金银细工、乳香犀牛之类的高档奢侈品,其消费对象仍以皇亲国戚、达官贵人为主;二是农具、手工业工具以及船只耕牛之类的生产资料;三是日用瓷器、布帛和镇市城郭居民的粮食、茶盐等生活必需品。宋代商业规模得到前所未有的扩展,主要表现在后二类商品急剧进入市场,起比重不断上升,并与城乡的生产与生活发生了日益广泛的联系。(引自包伟民等著《宋朝简史》)

(2)依据材料分析,与前代相比,宋朝商品经济发展的表现。

| A.明清时期自然经济开始解体 | B.明清时期区域性商人群体形成 |

| C.明清时期徽州资本主义萌芽的发展程度 | D.明朝时期商业发展开始突破空间限制 |