名校

1 . 《礼记·王制》中有西周“田里不鬻(买)”的记载,1975年岐山董家村裘卫诸器出土后,人们在恭王三年(公元前920年)制作的卫禾皿上发现“贮”字,并解释其意为贾、价、租典、特殊的土地易手等。这一变化( )

| A.丰富了对井田制的研究视角 |

| B.质疑《礼记·王制》的真伪 |

| C.进一步证实铁犁牛耕的价值 |

| D.重估宗法分封制的内涵 |

您最近一年使用:0次

2016-11-27更新

|

119次组卷

|

7卷引用:2015-2016学年河南周口商水县一中高一下期中历史试卷

名校

2 . 某一本历史著作有这样的叙述:“在万历的祖父嘉靖皇帝以前,大学士为三至六人,皇帝可能对其中的一人咨询较为频繁,但从名义上说,他和另外的几位大学士仍处于平等的地位。这以后的情况发生了变化,张居正名为首辅或称元辅,其它大学士的任命则出于他的推荐,……”文中所指的制度是

| A.汉代内外朝 | B.唐代三省制 | C.明代内阁制 | D.清代设军机处 |

您最近一年使用:0次

2016-11-27更新

|

2209次组卷

|

29卷引用:河南省周口市中英文学校2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题

河南省周口市中英文学校2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题2010年河南省长葛三高高一上学期第一次考试历史卷新泰一中2010-2011学年高一第一次月考历史试题2011年河北省正定中学高一下学期第一次月考历史卷2012-2013学年江苏淮安楚州区范集中学高一上期期末考试历史卷2013-2014年湖北武穴市梅川高中高二下期期中历史试卷2014-2015学年江西南昌市八一中学等三校高二1月联考历史试卷2015-2016学年河北广平县一中高二下期中历史试卷2016-2017学年辽宁省沈阳市东北育才学校高中部高一历史周练2(必修一前三单元)黑龙江哈尔滨十九中2016-2017学年高一上学期期中考试历史试卷甘肃省陇东中学2016-2017学年高二下学期期末考试历史试卷人教版历史必修一第一单元《第4课 明清君主专制的加强》同步练习高一历史人教版必修一第4课 明清君主专制的加强检测江西省崇仁县第二中学2017-2018学年高一上学期第一次月考历史试题甘肃省定西市陇西二中2017-2018学年高一期中考试历史试卷河南省商丘市第一高级中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题江西省恒立中学2018-2019学年高一上学期第一次月考历史试题新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第一中学2019届高三上学期期末实验班冲刺卷历史试题【校级联考】河南省商丘市九校2018-2019学年高一上学期期末联考历史试题【全国百强校】河北省张家口市第一中学人民版高高一历史必修一1.4 专制时代晚期的政治形态 作业内蒙古包头市四中高一2018-2019学年上学期第二次月考历史试题贵州省铜仁市思南中学2019-2020学年高一9月摸底考试历史试题湖南省株洲市攸县第三中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题四川省成都市棠湖中学2019-2020学年高一下学期第一次在线月考历史试题北京市怀柔区2015-2016学年高一上学期期末考试历史试题四川省泸州市泸县第二中学2020届高三下学期第二次适应性考试文综历史试题四川省宜宾市第四中学2020-2021学年高一上学期第二次月考历史试题2019年云南省曲靖市陆良县高三二模历史试题新疆和田地区墨玉县2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题

名校

3 . 西周以来王位继承制度规定实行“嫡长子继承制”,而清朝皇位继承制度不断变化,曾先后出现汗位推选制、嫡长子皇位继承制、秘密建储制、懿旨确立嗣君等四种模式。这一变化主要反映了清朝

| A.强化了王族家天下制度 |

| B.封建专制统治危机严重 |

| C.君主专制权力不断强化 |

| D.皇位继承制度的多样性 |

您最近一年使用:0次

2016-11-07更新

|

265次组卷

|

16卷引用:2017届河南省周口市淮阳中学高三上期第二次月考历史试卷

2017届河南省周口市淮阳中学高三上期第二次月考历史试卷云南省云南民族大学附属中学2018届高三10月月考历史试题甘肃省甘谷县第一中学2018届高三上学期第三次月考历史试题广西钦州市灵山中学2018届高三年级10月份考试历史试卷江西省赣州市南康区第三中学、兴国县第一中学2018届高三上学期期中联考历史试题安徽省淮南市第二中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题(文创班)广西北流市高级中学2018届高三年级期中考试历史试卷陕西省西安市长安区第一中学2018届高三上学期第六次质量检测历史试题安徽省肥东县高级中学2019届上学期高三8月调研考试历史试题山东省淄博实验中学2019届高三上学期第一次教学诊断历史试题2019年黑龙江省鹤岗市第一中学高三上学期开学考试(8月)历史试题山东省泰安市肥城市泰西中学2019年高三上学期第一次月考历史试题安徽省滁州市定远县育才学校2019年高三上学期第二次月考历史试题辽宁省朝阳市建平县第二高级中学2019年高三上学期期中考历史试题2020届山东省枣庄市滕州市第一中学高三3月线上模拟历史试题辽宁省朝阳市凌源市第二高级中学2019-2020学年高二下学期第二次网测历史试题

名校

4 . 钱穆《中国历代政治得失》中指出:“任何一个制度之创立,必然有其外在的需要,必然有其内在的用意。”据此分析,宋朝实行二府三司制“内在的用意”主要是

| A.通过强干弱枝加强中央集权 |

| B.适应时代变化,与时俱进 |

| C.通过分化事权强化君主专制 |

| D.继承前代制度,适当创新 |

您最近一年使用:0次

2016-07-27更新

|

151次组卷

|

11卷引用:河南省周口中英文学校2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题

河南省周口中英文学校2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题2016届山东省德州市高三上期期中历史试卷2016届山东省德州市高三上期中考试历史试卷2015-2016学年山东曲阜师范大学附中高二下期中历史试卷2017届安徽省潜山县黄铺中学高三上第一次月考历史试卷山西省汾阳中学校2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题陕西省西安市长安区第一中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题黑龙江省大庆中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题山西省应县第一中学校2018-2019学年高一上学期第一次月考(9月)历史试题山东省济宁市微山县第二中学2019年高三10月教学质量监测历史试题四川省乐山市峨眉第二中学2020-2021学年高二4月月考历史试题

名校

5 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一

守旧而又维新,复古而又开明,这样一种二重性的立场,使得儒家学说能够在维护礼教伦常的前提下,一手伸向过去,一手指向未来,在正在消逝的贵族分封制宗法社会和方兴的大一统国家之间架起了桥梁。这就是为什么儒学在当时能够成为“显学”以及虽然在变革动荡的形势下显得迂阔难行,而到新社会秩序巩固后又捧上独尊地位的原因。汉代以后,儒学几经变化。礼教德治思想始终一贯,从而成为中国传统文化的正宗。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料二

朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱熹提出“存天理,灭人欲”之说。天理是公道和良知。……朱熹区分了“欲”和“人欲”。欲是正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。朱熹要灭的是“人欲”,又叫“物欲”……朱熹认为当时国之大患根在君王心术已受蒙蔽。应该根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本。针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”之旨,即要求人要“推究事物的原理,以获得知识”。

——洪映萱《另一种声音——对朱熹“存天理,灭人欲”等理学观念的反思》

材料三

在物质生活富足的前提下,那些经济上有实力的商家要求政治上的地位,于是出现了精神上的反叛。这种生活本体的变化引发了作家创作意识变化,时代前进的要求也为时代前进的思想变化提供了基础。李贽在这样一种生存环境下,他的思想也有了初步的“民主意识”,从而为他的“民本意识”突破儒家“民本思想”提供了社会基础。从李贽生存的地理环境来看,当时李贽生活在比较繁华的贸易港口泉州,西方的一些先进思想和观念通过这一窗口传播进来。在中西方文化的交融影响下,李贽的思想更具反叛精神,富有战斗性。

——肖国华《李贽的儒家情节》

(1)根据材料一和所学知识,分析儒学在先秦一度成为“显学”的原因及儒家学说被“捧上独尊地位”的过程。

(2)根据材料二和所学知识,概括理学思想的进步之处。

(3)根据材料三和所学知识,概括李贽思想产生的主要社会背景。

(4)根据上述材料和所学知识,分析说明儒家思想能够长期居于中国传统文化的主流地位的原因。

材料一

守旧而又维新,复古而又开明,这样一种二重性的立场,使得儒家学说能够在维护礼教伦常的前提下,一手伸向过去,一手指向未来,在正在消逝的贵族分封制宗法社会和方兴的大一统国家之间架起了桥梁。这就是为什么儒学在当时能够成为“显学”以及虽然在变革动荡的形势下显得迂阔难行,而到新社会秩序巩固后又捧上独尊地位的原因。汉代以后,儒学几经变化。礼教德治思想始终一贯,从而成为中国传统文化的正宗。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料二

朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱熹提出“存天理,灭人欲”之说。天理是公道和良知。……朱熹区分了“欲”和“人欲”。欲是正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。朱熹要灭的是“人欲”,又叫“物欲”……朱熹认为当时国之大患根在君王心术已受蒙蔽。应该根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本。针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”之旨,即要求人要“推究事物的原理,以获得知识”。

——洪映萱《另一种声音——对朱熹“存天理,灭人欲”等理学观念的反思》

材料三

在物质生活富足的前提下,那些经济上有实力的商家要求政治上的地位,于是出现了精神上的反叛。这种生活本体的变化引发了作家创作意识变化,时代前进的要求也为时代前进的思想变化提供了基础。李贽在这样一种生存环境下,他的思想也有了初步的“民主意识”,从而为他的“民本意识”突破儒家“民本思想”提供了社会基础。从李贽生存的地理环境来看,当时李贽生活在比较繁华的贸易港口泉州,西方的一些先进思想和观念通过这一窗口传播进来。在中西方文化的交融影响下,李贽的思想更具反叛精神,富有战斗性。

——肖国华《李贽的儒家情节》

(1)根据材料一和所学知识,分析儒学在先秦一度成为“显学”的原因及儒家学说被“捧上独尊地位”的过程。

(2)根据材料二和所学知识,概括理学思想的进步之处。

(3)根据材料三和所学知识,概括李贽思想产生的主要社会背景。

(4)根据上述材料和所学知识,分析说明儒家思想能够长期居于中国传统文化的主流地位的原因。

您最近一年使用:0次

2017-02-17更新

|

186次组卷

|

6卷引用:河南省周口市中英文学校2020-2021学年高二上学期第一次月考历史试题

6 . 阅读下列材料:

材料1:《人民日报》公布《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》

材料2:某一历史时期的图片“一个萝卜千斤重,两头毛驴拉不动”

材料3:凤阳地多不打粮,磙子一住就逃荒。只见凤阳女出嫁,不见新娘进凤阳。

材料4:

凤阳农民打花鼓庆丰收

请回答:

(1)材料1、2反映的是什么运动?具有什么特点?结果如何?从中能吸取哪些教训?

(2)与材料3相比,材料4中的凤阳发生了怎样的变化?造成这种变化的原因是什么?

(3)从上述材料中,你能得出对经济建设的哪些启示?

材料1:《人民日报》公布《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》

材料2:某一历史时期的图片“一个萝卜千斤重,两头毛驴拉不动”

材料3:凤阳地多不打粮,磙子一住就逃荒。只见凤阳女出嫁,不见新娘进凤阳。

——凤阳的一段花鼓词

材料4:

凤阳农民打花鼓庆丰收

请回答:

(1)材料1、2反映的是什么运动?具有什么特点?结果如何?从中能吸取哪些教训?

(2)与材料3相比,材料4中的凤阳发生了怎样的变化?造成这种变化的原因是什么?

(3)从上述材料中,你能得出对经济建设的哪些启示?

您最近一年使用:0次

名校

7 . 元代在西南地区实行土司制度;雍正年间实行改土归流;乾隆时期,大部分土司被废,改为流官统治。土司制度的这一变化发展轨迹反映了

| A.中央集权的强化 |

| B.西南军务的强化 |

| C.文化交流的强化 |

| D.民族融合的强化 |

您最近一年使用:0次

2016-11-27更新

|

370次组卷

|

17卷引用:2015-2016学年河南周口商水县一中高一下期中历史试卷

2015-2016学年河南周口商水县一中高一下期中历史试卷2016届福建南平顺昌县一中高三上期第一次模拟考试历史卷2017届贵州省遵义市航天高级中学高三第一次模拟文综历史试卷2016-2017学年河南省鹤壁市淇滨高级中学高二下学期第一次月考历史试卷岳麓版高中历史必修一全套备课课时练习:第4课 专制皇权的不断加强【整合】历史人教版高中历史必修一 第1单元 古代中国的政治制度 练习2江西省赣州厚德外国语学校(高中部)2018-2019学年高一上学期第一次月考历史试题山东省莒县第一中学2018-2019学年高一上学期12月月考历史试卷河北省唐县一中2018-2019学年高一上学期期中考试历史试卷内蒙古北方重工业集团有限公司第三中学2017-2018学年高一上学期期中历史试题福建省南平市建瓯市芝华中学2019-2020学年高一上学期第一次阶段考历史试题吉林省辽源市第五中学2019-2020学年高一上学期期中考试历史试题四川省泸州市泸县第一中学2020-2021学年高一上学期第二次月考历史试题吉林省长春市第二十九中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题2021-2022学年高二历史同步课时专项训练(选择性必修一)-第11课中国古代的民族关系与对外交往2021-2022学年高二历史知识点专项专练(选择性必修1)-第1课中国古代政治制度的形成与发展(第2课时)青海省西宁市湟源县第一中学2020-2021学年高一上学期期中历史试题

8 . 阅读下列材料:

材料一 泰西各国皆设议院,……民以为不便者不必行,民不可者不必强。……制治固有本也。……而四海之在,万民之众,同甘共苦,先忧后乐,若理一人,上下一心,君民一体,尚何敌国外患之敢相凌辱哉。 ——引自郑观应《盛世危言·议院》

材料二 窃闻东西各国之强,皆以立宪法开国会之故。……立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强计日可待也。

——引自康有为《请定宪法开国会折》

材料三 一曰大誓群臣以革旧维新,而采天下之舆论,取万国之良法;二曰开制度局于宫中,征天下通才二十人为参与,将一切政事制度重新商定;三曰设待诏所,许天下人上书。

——引自康有为《应诏统筹全局折》

回答:

(1)材料一和材料二主张有何异同?分析产生差异的根本原因。

(2)材料三的观点同材料二相比有何变化?为什么会产生这一变化?

材料一 泰西各国皆设议院,……民以为不便者不必行,民不可者不必强。……制治固有本也。……而四海之在,万民之众,同甘共苦,先忧后乐,若理一人,上下一心,君民一体,尚何敌国外患之敢相凌辱哉。 ——引自郑观应《盛世危言·议院》

材料二 窃闻东西各国之强,皆以立宪法开国会之故。……立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强计日可待也。

——引自康有为《请定宪法开国会折》

材料三 一曰大誓群臣以革旧维新,而采天下之舆论,取万国之良法;二曰开制度局于宫中,征天下通才二十人为参与,将一切政事制度重新商定;三曰设待诏所,许天下人上书。

——引自康有为《应诏统筹全局折》

回答:

(1)材料一和材料二主张有何异同?分析产生差异的根本原因。

(2)材料三的观点同材料二相比有何变化?为什么会产生这一变化?

您最近一年使用:0次

2016-11-21更新

|

483次组卷

|

7卷引用:2012-2013学年河南周口中英文学校高二下期第三次月考历史卷

名校

9 . 德国汉学家指出“中国在11世纪至13世纪发生了根本的社会变化”。“根本的社会变化,在政治上体现为( )

| A.文官政治取代了地方藩镇的军人政治 |

| B.二府三司取代了前朝的三公九卿制 |

| C.官僚政治取代了过去的贵族特权政治 |

| D.封建专制主义中央集权达到了顶峰 |

您最近一年使用:0次

2015-11-06更新

|

118次组卷

|

8卷引用:河南省周口市扶沟县包屯高级中学2016届高三上学期第二次段考(期中)历史试题

名校

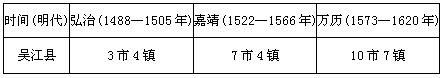

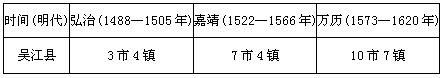

10 . 下表是明代三个时期江苏吴江县市镇数量的变化情况。对出现该变化的原因分析正确的是

| A.经济中心地位使吴江县集市增多 | B.政府经济政策调整促进了市镇发展 |

| C.资本主义萌芽促进了江南城市的发展 | D.工商业的发展促进了城镇的繁荣 |

您最近一年使用:0次

2014-12-22更新

|

306次组卷

|

4卷引用:河南省项城市第三高级中学2017-2018学年高一下学期第二次段考历史试题(A卷)