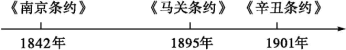

| A.开始卷入资本主义市场体系的过程 | B.民族工业艰难曲折的发展过程 |

| C.逐步沦为半殖民地半封建社会的过程 | D.新民主主义革命兴起发展历程 |

材料一 宋初承袭的是晚唐 五代藩镇—支郡—县的政区统辖模式,藩镇之长官节度使是事实上的高层政区首脑。太祖立国之初,即罢诸强藩典中央之兵,次则集天下精兵于京师,以削弱藩镇之力量。太宗时所有统县政区都直属中央。取消高层政区的后果,是中央难以因地制宜地处理数以百计的统县政区的行政事务,中央政策在地方之执行又缺乏有效监督。此后,转运使成为高层地方行政组织。

——摘编自余蔚《宋代地方行政制度研究》

材料二 大明政权建立之初,地方上承袭了元代的行中书省制度。明初承袭了元代行省权大且集中的基本特点,“举凡钱粮, 兵甲,屯种,漕运军国重事,无不领之。”朱元璋认为这无疑会对其新王朝构成潜在的威胁,便把元代行省的权力一分为三,即以承宣布政使司管理地方政务,提刑按察使司管理司法狱政,都指挥使司掌地方军权。但其不可克服的缺陷也日益凸显:地方最高权力向三司分流,从而使地方明显缺乏自己的政治“中枢”,严重影响了地方行政管理的效力,并且过于分权与钳制也不利于中央集权的强化。督抚正是在这种背景下以监察官的面目出现,并在实际行使权力的过程中迅速成为地方政权的最高中枢,弥补了这一“真空”,并凌驾于“三司”之上,总领一省、数省的军政、民政,从而日益走向封疆大吏。

——搞编自史云贵《承袭与变异:明清督抚制度述论》

请回答:

(1)结合材料和所学知识,分析说明宋、明改变前朝地方制度的相同原因。分别采取了什么对策,效果如何?

(2)结合材料和所学知识,概括指出宋、明后来调整地方行政制度的相同原因,并请说明宋、明地方行政制度演变的特点。

材料 不同代人由于所处的社会文化环境不同,在价值观念和行为方式上存在差异。两代人之间对社会巨变所持的不同看法,导致思想和行为方式上的矛盾和冲突,这就是“代际冲突”。代际理论对于深入探讨近代中国巨变时代中的思想文化冲突现象而言,是一种很好的研究方法和思维工具。

——摘编自焦润明《代际理论与中国近代思想文化史研究》

根据材料并结合所学中国近代史知识,自选一个角度,谈谈你对“代际理论”的理解,并运用史实加以论证。(要求:用一句话概括自己的理解,史实准确,史论结合。)

材料 商鞅专一于农战的思想,大力加强和发展农业生产,制定了一整套的粮食贸易政策:一是“开阡陌封疆”,实际上是在并村并乡、集邑成县后,对广阔的田地、居民住地、人口等进行有序的管理;二是招徕其他诸侯国的农民,对秦国非农业人口进行限额,控制山泽,使劳动者非农无以为生;三是加重酒肉等的捐税,减少商人利润,迫使部分商人改业为农;四是对朝廷官员实行“廪食”制度,由官府计口供粮,国家除按田亩征收赋税外,还可高价收购农民的余粮,不许民间粮食贸易往来。诚然,商鞅这样做,绝不单纯是为了保证社会粮食供应,而更重要的是为了国家把粮食完全控制起来,为实现统一霸业提供坚实的物质基础。

——摘编自汤标中《商鞅变法中的粮食经济思想》

(1)根据材料并结合所学知识,概括商鞅粮食贸易政策的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,简析商鞅粮食贸易政策的积极影响。

材料一 “新文化运动”的主将陈独秀认为,该运动之所以爆发,实乃中西文化相交引发的多次冲突并促成国民的逐步觉悟之产物。自西方文明输入后,“凡经一次冲突”,中国“国民即受一次觉悟”。这种冲突与觉悟总共历经七个时期,概而言之,最初觉悟者为学术,其次为政治,现在迫切需要的是“伦理的觉悟”。这是因为,东西伦理观念的根本差异,正是“东西文明之一大分水岭也”,中国要“建立西洋式之新社会”,最终有赖于伦理观念的根本性变革。由此可见,“新文化运动”的兴起并不是空穴来风,而是中国人在应对内忧外患的长期过程中,逐步感受与认知的结果。它高喊“打倒孔家店”,在“力排陈腐朽败者以去”的“新旧思潮之大激战”中,将以“孔教”为标识的传统文化推到“理性的法庭”上,使之遭到“最无情的批判”。

———摘编自颜德如《社会大变局与大趋向之中的“新文化运动”》

材料二 1919年年底,《新青年》为重印前五卷刊登广告,其中有这么一句:“这《新青年》,仿佛可以算得‘中国近五年的思想变迁史’了。不独社员的思想变迁在这里面表现,就是外边人的思想变迁也有一大部在这里面表现。”的确,思想一经掌握群众,也会变成物质力量。真正形成爆发式效应的则是五四运动的推动,五四运动是使得思想意义上的革新转化为现实的运动。

———摘编自陈殿林、郝新宇《新文化运动的历史作用再评价》

(1)根据材料一,指出新文化运动对中国传统文化的态度,并结合所学知识概括新文化运动兴起的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简要评析新文化运动。

材料一 孔予赞《易》自(伏)羲、轩(辕)而下,序《书》自尧、舜而下,删《诗》自文、武而下,修《春秋》自桓、文而下。自羲、轩而下,祖三皇也:自尧、舜而下,宗五帝也:自文、武而下,子三王也:自桓、文而下,孙五伯也。 .

——摘鳊自【北宋】邵雍《皇极经世书》

材料二 汉代是在推翻秦代基础上建立起来的,而秦代是一个相当残暴混乱的朝代。汉代要想在这样一个满目疮痍、混乱不堪的基础上实现王道是相当困难的。在董仲舒看来,汉代如果想得到好的治理,必须改制、更化。所谓改制、更化,就是改变秦制,实现汉制。他以“《春秋》大一统者,天地之常经”,建议“诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其遒,勿使并进一。他的上书《天人三策》得到了汉武帝的欣赏、采用

——摘编自任蜜林《董仲舒在两汉经学中的地位》

(1)根据材料一概括孔子的主要贡献,结合所学知识分析其积极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括董仲舒上书《天人三策》的社会背景。

(3)请根据材料并结合所学知识回答,与孔子相比,董仲舒对儒学的政治思想有哪些发展

材料一 从公元前1世纪建立,到公元4世纪末分裂,罗马帝国地跨欧、亚、非三大洲,设置行省管理意大利半岛之外的地区。罗马民族在政治上处于主导地位,意大利以外的人(希腊人除外)被称为“蛮族”。什么是罗马民族呢,那就是罗马人和意大利人,他们在语言、经济和文化上关系密切,也是共同打下帝国天下的核心力量。据一种比较适中的估计,整个帝国人口约5400万,意大利约有人口600万。行省拥有不同程度的自治权。不断成熟的罗马法通行于帝国全境,但整个帝国的罗马化程度很浅,罗马人使用的拉丁语,在帝国东部只在政府机关和城市中通行,广大农村则仍是各自语言的世界。

——摘编自刘家和、王敦书《世界史》(古代史编上卷)

材料二 汉武帝强化中央集权,至东汉末,全国百余郡,实施统一制度、法令。通过察举制度的实施,构建起研习儒经、崇尚教化、执行统一政策的士大夫官僚队伍。汉朝盛时“编户齐民”有5900多万人,儒家倡导的忠义孝悌等伦理,成为民众日常行为的规范。汉朝境内的百姓,不复以“燕人”“齐人”“秦人”相区别,而是“某郡某县”人,他们虽方言有异,却使用着统一的不因语言差异而改变的文字。经历两汉四个多世纪的统治,统一的观念深入人心,“书同文、车同轨、人同伦”,在先秦以来华夏融合的基础上,汉朝境内的人们逐渐被称为“汉人”。

——据《汉书》《后汉书》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括罗马帝国与汉朝在国家治理上的异同。(2)根据材料并结合所学知识,简析汉朝国家治理对中国历史的意义。