材料 战国初期,商鞅在秦孝公的支持下进行改革。他根据“四境之内,丈夫女子皆有名于上,生者著,死者削”的原则制定户籍政策,“令民为什伍,而相牧司连坐”,明确规定“事末利及怠而贫者,举以为收孥”,“民有二男以上不分异者,倍其赋”。他推动秦孝公颁布《垦草令》,鼓励民众垦荒种田。他还鼓励百姓“修力本业”,增产粮食,“耕织致粟帛多者,复其身(免除徭役)”,“民有余粮,使民以粟出官爵”,同时推行“有军功者,各以率受上爵”。农战政策之下,秦国民众“喜农而乐战”,“民以殷盛,国以富强”,“其后卒并六国而成帝业”。但是,农战政策“重农”服务于“重战”,当时秦国即被视为“虎狼之国”。

——据刘玉峰《商鞅变法农战政策和抑商政策之得失》

(1)根据材料并结合所学知识,概括商鞅农战政策的主要措施。(2)根据材料并结合所学知识,指出商鞅农战政策对秦国崛起的影响。

| A.顺应了民族交融趋势 | B.遵循了宗法分封制度 |

| C.开创了祭祀炎黄先例 | D.完成了一统天下大业 |

材料一 春秋战国时期是我国进入阶级社会后民族融合的初步发展时期,诸侯国间频繁的兼并战争,大大加强了中原地区与周边民族的联系,促进了民族整合。

——百度百科民族融合

材料二 张骞始开西域之迹。

——《汉书》

材料三 魏晋南北朝时期民族流动趋向

材料四

(2)材料二指的是西汉时期的哪一历史事件?此后开辟的中外交通路线称为什么?

(3)据材料三结合所学知识分析魏晋南北朝时期的民族迁徙在我国历史上有什么重要意义?

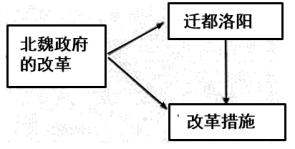

(4)材料四中北魏政府的改革促进了民族的融合。请问北魏政府改革的领导人是谁?他改革的意义是什么?

(5)综合以上问题的探究并结合所学知识,你得到什么启示?

材料一:

材料二:

材料三:建元五年,汉武帝设置五经博士,诸子学官一时并罢;建元六年,“黜黄老刑名百家之言,延及文学儒者教百人”;元朔五年,开办太学,培养儒家治术人才。

——摘编自《汉魏六朝时期的教育变革》

材料四:如图为轮台古城遗址,它位于今天的新疆轮台县境内,当地人称轮台城为“奎玉克协海尔”,大意是“灰烬中的城”。公元前60年,西汉正式在此设官、驻军、推行政令,治理西域“三十六国”,开始行使国家主权。

——摘编自央广网《丝路遗产》

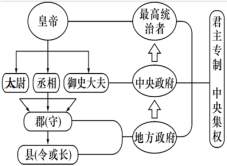

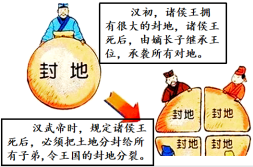

(1)根据材料一,概括秦朝和汉朝在政治方面的重大举措。(2)材料二出土文物实证了秦始皇为巩固大一统采取了什么措施?

(3)材料三与哪项措施有关?统治者这样做的目的是什么?

(4)材料四中汉朝设置的机构名称是什么?说明了什么?

(5)根据上述材料,归纳秦汉时期突出的历史特征。

| A.中国是朝鲜的宗主国 | B.唐文化从多方面影响着日本 |

| C.唐文化对周边国家影响深远 | D.大化改新使日本进入了封建社会 |

| 唐初 | 贞观十三年 | 高宗永徽元年 | 武周神龙元年 | 玄宗开元28年 | 天宝十三年 |

| 200 | 304 | 380 | 615 | 841 | 906.9 |

| A.社会风气开放 | B.经济发展 | C.中外交往频繁 | D.民族交融 |

| A.北方战乱频繁,南方相对安定 | B.南方气候温暖湿润,优于北方 |

| C.北方统治者实行强制移民政策 | D.南方经济发展需要北方劳动力 |

| A.重视国家建设 | B.徭役繁重 | C.赋税沉重 | D.重视军事发展 |

| A.通过不断交融而形成 | B.构成中华民族的主体 | C.居住分散,交通发达 | D.有统一的文化和信仰 |

材料一 鸦片战争后,清政府屈服于西方列强,允许英、法等国在中国招募华工,广西有人开始被运往国外。1876年,北海(当时属广东管辖)被辟为对外通商口岸后,从北海口岸出国的华工,每年多则4000人,少则数百人。1897年,梧州被辟为对外通商口岸。1904年,英国在梧州设立“契约华工”接收站。

——摘编自石维有、张坚《华侨华人与西南边疆社会稳定》

材料二 清末的广西社会由封建社会向半殖民地半封建社会过渡,在此社会转型的特殊时期,出现了大批的海外移民。清政府的残酷压榨,再加上天灾频仍,大量破产的百姓纷纷外逃。此外,在当时“西学东渐”的影响下,许多广西学子出洋留学,也成为海外移民的重要组成部分。

——摘编自梁茜茜《论清末广西海外移民的类型及特点》

材料三 1940年,日军将越南作为向中国华南进攻及发动太平洋战争的军事基地,导致广西边境交通受阻,广西人迁居海外的人数剧减。日军发动太平洋战争以后,南进侵占东南亚,大约有11万侨胞又迁回广西。而广西一大批爱国志士,利用广西的特殊地理位置,移迁至越南开展抗日救亡活动。1942年,中国远征军进入缅甸,抗战胜利以后,因为各种原因,少数广西籍士兵流落在缅甸和印度。

——摘编自向大有《民国时期广西向国外移民三个时段社会背景特征》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析清末广西人口大量外迁的背景。(2)根据上述材料,指出相较于清朝末年,抗战时期广西人口迁移的特点,并结合所学知识予以说明。