汉武帝(前81年)盐铁政策辩论双方主张(节选)

| 御史大夫桑弘羊 | 贤良、文学之士 |

| 先帝哀边人之久患……故兴盐、铁,设酒榷,置均输,蕃货长财,以佐助边费……今大夫君修太公、桓、管之术,总一盐、铁,通山川之利而万物殖。是以县官用饶足,民不困乏,本末并利,上下俱足。此筹计之所致,非独耕桑农业也。 | 今废道德而任兵革……立盐、铁,始张利官以给之,非长策也。今郡国有盐、铁、酒榷、均输,与民争利……国有沃野之饶而民不足于食者,工商盛而本业荒也……愿罢盐、铁、酒榷、均输。 |

——摘编自(西汉)桓宽《盐铁论》

根据材料,选择辩论双方其中一方的观点进行评述。(要求概括其核心主张及理由)。

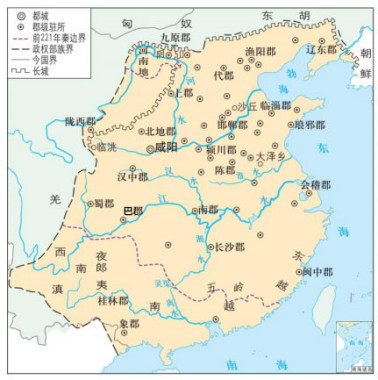

材料一

(1)根据所学知识判断如图是我国古代哪一朝代的疆域图,说出两条判断的理由。

材料二 “大一统”思想源远流长汉代的“大一统”思想包含两方面的意义,其一是统一思想,建立国家意识形态,通过文化的一统实现政治的一统;其二是维护中华民族领土的统一,通过地域的一统实现民族的一统都是形成共同民族认同的重要前提。

——摘编自刘文剑《“大一统”思想发微》

(2)据材料二,结合所学知识,指出汉武帝为实现“统一思想”采取的主要措施。

材料三 清朝前期大事记

| 时间 | 事件 |

| 1653年 | 顺治帝赐予西藏佛教首领达赖五世金册、金印和“达赖喇嘛”封号。 |

| 17世纪后期 | 康熙帝三次亲征,平定蒙古族准噶尔叛乱势力。 |

| 1713年 | 康熙帝册封西藏另一位佛教首领“班禅额尔德尼”封号。 |

| 1727年 | 设置驻藏大臣,监督西藏地方政务。 |

| 18世纪中期 | 乾隆帝平定大、小和卓叛乱。 |

| 1762年 | 设置伊犁将军,总领新疆军政事务。 |

| 1793年 | 清朝颁布《钦定藏内善后章程》29条,以法律形式明确和落实了中央政府对西藏地区的管辖权。 |

(3)根据材料三指出清朝对边疆地区管理的主要方式,并概括其共同作用。

材料一察举制度从出现到成熟经历了近百年的历程,至曹魏时被九品中正制取代,是统治阶级在其统治区域内公开的、大规模的选拔人才的方式。察举制度的实施,为汉朝选拔了大批德才兼具的官吏,壮大了统治阶级力量,对当时社会经济、文化、政治的发展和繁荣产生了不可估量的作用,它是大一统的汉朝统治中国四百年的重要基石。察举制度对社会政治的稳定产生了巨大的作用,它的实施使包括边远地区、少数民族在内的各地优秀人才都有机会参与国家政治,特别是生活在下层的有识之士。这批人知百姓疾苦,历经下层生活之艰辛,直言善谏,对统治集团人员结构的改善,中央与地方声气之相通都起到了积极作用,并且纯洁了吏治和社会风气。

——摘编自吕承《浅析汉代察举制度》

材料二隋炀帝开创进士科,是科举制形成的重要标志,进士科成了后来科举考试的重要科目。同以往人才选拔制度相比较,科举考试对知识等各方面的考核更为客观、具体。人才的选拔淡化出身,关注的是人的才学、品德等内容。隋朝科举制在分科取士上还存在一些不足。隋朝灭亡后,唐朝政府力求使科举制更加系统完善。为此,唐朝增设了考试科目,对考试内容的要求也越来越高,扩宽了选举范围,发掘了更多的优秀人才,推动社会发展进程。同时,唐太宗还设立了国子监、支持民间开设学校,发展教育。武则天创立了武举与殿试。武举主要由兵部来考核,表现突出者就能够直接授官,殿试则是由皇帝亲自进行策问。

——摘编自邓文睿《中国古代科举制度发展的历程及其历史影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析汉化察举制的积极影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出汉代察举制与唐代科举制的异同。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈科举制度对当代人才选拔的启示。

材料一 唐朝统一全国以后,农业生产开始恢复,到玄宗开元年间(713~741年)发展到高峰农业生产的发展使粮价越来越便宜。开元十三年(725年),“东都斗米十五钱,青(州)、齐(州)五钱,栗三钱”。此后直到天宝末年,物价长期稳定。随着农业的恢复和发展,唐前期的户口数逐渐上升。唐高祖武德年间,全国有户200余万,贞观初年增加到300万。神龙元年(705年)全国有户615万多,人口3714万。天宝十四年(755年),全国户数增至891万多,人口5291万多。这一数字是唐代人口统计数的最高值。经过劳动人民一百多年的艰苦奋斗,耕地面积也大幅度增加,据估计,天宝时实有耕地面积约在800万顷至850万顷之间,略高于西汉时的最高垦田面积。

——摘编自陈秀平、欧阳庆芳《隋唐时期农业立法及农业发展状况浅析》

材料二 宋代统治者十分重视土地的开垦,宋太祖到宋真宗之间约40年的时间里,新垦土地增长了1倍,达到了约3498万公顷。“土狭人稠,田无不耕”“虽晓确之地,耕耨殆尽”。宋代法律对土地的保护日趋完善规定:“满五年,田主无自陈者,给佃者为永业。”土地的大量开垦和土地权属的确定,为农业的发展奠定了良好的基础。北宋神宗时期的王安石变法颁行了《农田水利法》,鼓励百姓开垦土地、兴修水利,修复了一些汉唐以来所废弃的陂塘、堤堰、沟渔,农田产量大大提高,农业经济一度繁盛。宋代农耕技术的提高和农具的改进也是农业发展的重要推动力。农业发展促进了农产品的商品化倾向和人口的增长。

——摘编自杨楚昕《宋代农业经济繁荣的原因探析》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简析促进唐宋农业发展的共同原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括唐宋农业发展的影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明农业在中国古代的社会地位。

材料一 先秦儒学继承了商周时期的民本思想。孔子主张“为政以德”,希望统治者实行仁德之治,善待、关爱民众。同时,他主张富民、惠民,提倡“仁者爱人”说。孟子继承了孔子的思想,明确提出“民为贵,社稷次之,君为轻”。荀子继承了孔子的理论,提出“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟”的观点。和谐思想是儒家思想中又一个核心理念。孔子提出“身”“家”“国”相统一的和谐关系,即“欲治其国者先齐其家。欲齐其家者先修其身”。通过修身、齐家、治国的顺序,达到“天下平”的目的。孟子主张“人和”“天时不如地利,地利不如人和”“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,强调了和谐理念中的善治和秩序良好。荀子积极倡导公平正义的社会风气、安定有序的社会环境,其政治和谐思想的核心是“隆礼重法”,他把“和齐百姓”、人民安居乐业视为治国安邦的重要基础。

——摘编自李森《论先秦儒家政治哲学中的和谐发展思想》

材料二 刘邦统一天下后,国家残破、经济凋零,内有韩信、英布等异姓诸侯王控制着大片土地和大量人口,外有北方强敌匈奴伺机骚扰。这种局面决定了刘邦在建国之初,既不能用法家思想治国,又不能用儒家思想安邦,只能选择黄老之术。汉武帝即位之日,正是西汉国力雄厚之时,汉武帝好大喜功的个性,加上国力允许的客观条件,决定了他对内巩固和强化中央集权政体,对外勤用兵,征讨匈奴以除边患,同时开疆拓土。为了施展他的雄才大略,国家必须从多方面转轨变型,而这就需要一个权威的思想作为坚实的理论基础,为其政治任务服务。黄老之术“出世”的性质和“无为”的取向,与其政治抱负处处相左,于是他必然要以新的思想取而代之。

——摘编自樊海永《汉武帝独尊儒术的原因初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括先秦儒学的核心内涵。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析西汉统治思想的变化及原因。

材料一 汉武帝即位十余年间庞大的军政费用把西汉前期积累的巨额财富消耗殆尽,地方豪强和富商大贾的势力迅速发展,富商大贾“因其富厚,交通王侯,力过史势,以利相倾”。土地兼并日趋严重,农民破产流亡,“背本趋末者甚众”。为此,汉武帝调整了经济政策,包括统一货币、盐铁官营、均输(国家统一征收、转销、调运货物)平准(国家平抑物价)算缗(对商人、工商业兼营者和高利贷者加征财产税)告缗(对匿财不报或报而不实者,没收全部财产)等。

——摘编自冷鹏飞《中国秦汉经济史》

材料二 宋代政府把商业看成是国家财政的巨大宝库。对于国家而言,一味地压制商业,只注重农业的发展同允许商业有一定发展,给商人一定的生存发展空间,以获得高额商业利润相比,后者更能适应处于转型时期的宋代社会的发展。民间商人阶层已崛起成为整个宋代社会中一支重要而又最具活力的社会力量。大大便利了商品在全国范围内的流通,从而活跃了市场,吸引了大量的商业资本,也由此而直接导致了国家商税的不断增加。

——摘编自冯葚等《宋代商税制度的确立与国家商业政策的调整》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉武帝经济政策调整的特点和影响。

(2)根据材料二概括指出宋代经济政策发生变化的原因及其意义。

材料一 在中国近代历史上,孙中山率先喊出了“振兴中华”的口号,这一口号被称之为“中华民族复兴的第一声”。1911年,以孙中山为代表的革命党人发动了震惊世界的辛亥革命,推翻了腐朽、堕落的清朝政府,这是为实现民族独立、人民解放而进行的一次伟大而艰辛的探索。可以说,武昌城头的一声枪响,拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕,也为中华民族伟大复兴的征程上树立了一座巍然屹立的里程碑!

——摘编自康沛竹、尚娜娜《辛亥革命∶中华民族伟大复兴征程上的里程碑》

材料二 中国共产党成立后,在团结带领人民进行反帝反封建斗争的实践中,在付出巨大牺牲和残酷代价之后,义无反顾地走上了以武装斗争反抗国内外反动统治的革命道路。在斗争中,以毛泽东为主要代表的中国共产党人,坚持从中国革命的具体实际出发,带领人民创造性地开辟了一条农村包围城市、武装夺取政权的革命道路。党领导人民沿着这条适合中国情况的正确革命道路,经过土地革命战争、抗日战争、解放战争,最终推翻了压在中国人民头上的“三座大山”,建立了新中国。历史证明,只有共产党领导的人民革命才能救中国。

对此,习近平总书记指出∶“新民主主义革命的胜利……为实现中华民族伟大复兴创造了根本社会条件。”

——摘编自刘建武《中国共产党为民族谋复兴的百年担当与辉煌成就》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出辛亥革命是“中华民族伟大复兴征程上的里程碑”的内涵。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新民主主义革命的胜利为实现中华民族伟大复兴创造的社会条件。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈青年一代在中华民族伟大复兴中的历史使命。

材料一从1953年开始,我国农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造陆续开展起来。到1956年年底,我国基本上完成了对生产资私有制的社会主义改造。全民所有制和劳动群众集体所有制等两种形式的社会主义公有制经济,已经在我国国民经济中居于绝对统治地位。与此同时,我国社会主义的经济体制、政治体制、教育科学文化体制等也相应地基本形成了,以人民民主原则和社会主义原则为特点的新中国第一部宪法也得以须布实施。中国共产党比较顺利和创造性地实现了对生产资料私有制的社会主义改造,避免了大的经济破坏和社会动荡。社会主义公有制的确立,使中国能够形成全国人民在根本利益一致基础上的有效团结,这为全国一盘棋、集中力量办大事,为现阶段实行各尽所能、接劳分配的分配方式并最终实现全体人民的共同富裕提供了基本条件和重要保证。

——摘编自高长武《论我国社会主义改造的必然性和历史意义》

材料二2020年11月12日,习近平总书记出席浦东开发开放30周年庆祝大会,并参观了“在国家战略的引领下一一浦东开发开放30周年主题展”。在这次庆祝大会上,习近平总书记表示,经过30年发展,浦东已经从过去以农业为主的区域,变成了一座功能集聚、要素齐全、设施先进的现代化新城。浦东开发开放30年取得的显著成就,为中国特色社会主义制度优势提供了最鲜活的现实证明,为改革开放和社会主义现代化建设提供了最生动的实践写照。不久,中共中央、国务院正式公布《关于支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区的意见》,赋予浦东新区改革开放新的重大任务。

——摘编自中国青年报社论《浦东开启新的引领之路》

(1)根据材料一,归纳我国社会主义改造的特点,并结合所学知识说明我国顺利完成社会主义改造的伟大意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析党和国家在上海浦东设置“社会主义现代化建设引领区”的背景。

材料

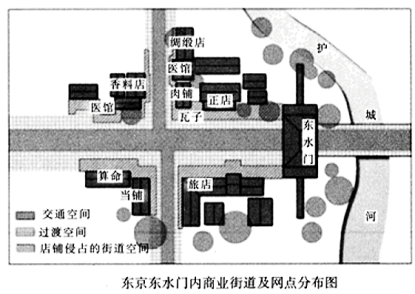

注:1.正店是指曲酒专卖权的酒店,拥有造酒作坊,是专门接待京城中上层社会人士的饮食业场所。2.图中的圆形皆为商业网点。

——摘编自朱金、朱晓峰《北宋东京城市商业空间发展特征研究-基于对(清明上河图>的解读》

从图3中提取关于宋代商业的一个信息,得出结论,并结合所学予以说明。(要求:信息准确,结论正确,说明需史论结合。)

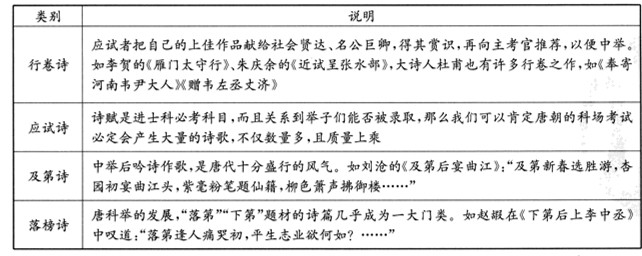

材料

——摘编自《论科举制度与唐诗的繁荣》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出四类唐诗的共同特点。

(2)根据材料并结合所学知识,对“科举制度与唐诗的繁荣”这一论题进行简要阐述。