统一多民族封建国家的巩固与发展是中国古代史的一大主题,中国历代王朝也都十分重视对地方和边疆的治理与管辖。

材料一 在传统中国,边疆是尚未或者正在驯化中的地方,边疆问题其实是央地关系的次生形态。从唐至宋,我们看到了两种边疆问题的解决方案,以及它们的实施结果。一种是唐代的藩镇模式。藩镇节度使本来是中央派出的边防统兵官,后来势力膨胀,引发了安史之乱。在唐朝之后的宋朝,对藩镇模式失败的原因进行了分析,解决方案是建立了一个极端的分权模式。

——摘编自赵冬梅《法度与人心:帝制时期人与制度的互动》

材料二

元朝形势图

材料三 “康乾盛世”时期,版图在前代王朝的基础上进一步开拓、巩固,对边疆民族地区的统治管理也取得了突出成就……划前朝的两京十三布政使司为十八个省;在东北、外蒙、新疆设置五个将军辖区;在科布多设立参赞大臣辖区和西藏办事大臣及达赖喇嘛辖区、西宁办事大臣辖区;……在中国作为统一多民族国家的发展史上具有极为重要的历史地位。

——张帆《中国古代简史》

(1)根据材料一,简述宋朝边疆治理采取“分权模式”的背景。并结合所学知识,分析这种模式对宋朝发展带来的不利影响。

(2)观察《元朝形势图》,指出元朝为维护疆域采取的措施,并结合所学知识分析其意义。

(3)根据材料三,概括清朝经略边疆民族地区的政策。综合上述材料,并结合所学知识,谈谈古代地方治理和边疆管辖对今天的启示。

材料一 新政、立宪与革命,是清末三种重要的政治势力,清政府、立宪派与革命派为了各自的政治目标而发动的政治运动。三个运动既相互区别又相互联系,然而,历史不可能同时向三个方向发展。三种势力较量的结果,是辛亥革命的成功与中国政治向近代化道路的迈进。历史的合力推动了历史的进程。历史的多样性不能化幼为单一的线条。

——摘编自李细耿《渐政、立究与革命——清末民初政治转型研究》

结合中国近代史的相关史实,围绕材料中的观点,自选一个角度拟定论题并予以释。(要求:论题明确,论述充分,史实准确,表述清听。)

材料一

| 时间 | 重大事件 |

| 1840-182年 | 英国发动侵略中的鸦片战争。战后,先后签订中英《南京条约),中美《望履条约》,中法《黄城条约》等一系到不平等条约 |

| 1856-1860年 | 英法联军发动侵略中国的第二次鸦片战争。清政府与列强签订了《天津条约》《北京条约》 |

| 1871年 | 俄国出兵侵占中国伊犁地区 |

| 1874年 | 日本出兵侵犯中国台湾南邮地区 |

| 1883-1885年 | 法国发动侵略越南和中国的中法战争 |

| 1856-1860年 | 英国发动侵略中国的西藏战争 |

| 1804-1895年 | 日本发动侵略朝鲜和中国的甲午中日战争。1895年,中日《马关条约)签订,台湾军民开展反割台斗争 |

| 19世纪90年代 | 列强加紧在中国占借地和划分势力范围中国出现“瓜分危机” |

| 1900-1901年 | 英、美等组织八国联军,发动侵华战争,1901年,《辛丑条约》签订 |

材料二 近代中国虽然自鸦片战争以后就开始了社会转型,但是在整个晚清时期,由于统治者缺乏现代意识,缺乏足够的领导改革和促进社会全面转型的能力,致使社会各个结构的变化并不是互相协调和配套发展的,政治体制转型的滞后成为制约社会发展的瓶颈。事实证明,清朝统治者已成为近代中国社会发展的阻力。在这种局面下,辛亥革命推翻了清政府,突破了社会转型中最坚固的环节:政治制度改革,促使政治结构迅速完成了转换过程。自此,中国进入政府主导下的主动现代化时期,从而使社会转型所需要的新结构得到发展与壮大,社会转型的速度明显加快。

——摘编自朱英《辛亥革命与近代中国社会变迁》

(1)根据材料一,概括出19世纪40年代到20世纪初列强侵华的特点。

(2)根据材料一并结合所学知识,简析列强侵华对中国产生的影响。

(3)根据材料二,结合近代中外史实,围绕“社会转型与政治结构的转换”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

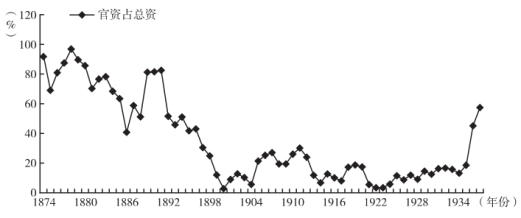

材料 1874—1937年官办、官商合办、官督商办工矿企业设立趋势

——摘编自杜恂诚《民族资本主义与旧中国政府,1840-1937》

从上图中提取信息,以整体或局部分析入手,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

材料 武帝即位后,鉴于市面上因流通“半两”“四铢”“榆芙”等币量不一的货币对社会经济带来的不良影响,收回封国的铸币权,并严禁民间私铸。汉武帝元鼎四年(公元前113年),中央政府收回铸币权,由上林三官,即钟官、辨铜和均输专门负责铸币事宜,铸造新的五铢钱。各地均输官将铜矿石等运来,地方铸造的五铢钱也一律回收作为原料铸造新钱。中央独占铸币的权利以及货币的成功流通,为汉武帝时代的经济财政打下了坚实的基础,并大大增加了中央对地方的控制能力。此时所铸的五铢钱,史称“上林三官钱”,币质上乘,钱文挺秀,郭圆周正,式样划一,币重如其文,且不易被盗磨。因此,汉初以来的私铸、盗铸之风逐渐消失,铸币权分散之积弊也同时根除,汉武帝统一币制的改革至此终获成功。五铢钱流通范围极广,从东南沿海到新疆地区,从云贵川到蒙古高原和东北地区,都流通五铢钱。五铢钱历东汉魏晋南北朝隋代,至唐武德四年(621年)废止,前后跨度为738年。

——摘编自高德步《中外经济简史》

(1)根据材料,概括汉武帝币制改革的主要措施。

(2)根据材料并结合所学知识,简析汉武帝币制改革的影响。

材料一 《漫画中国通史故事》

材料二

| 学派 | 代表人物 | 主要治国主张 |

| 儒家 | 孔子 | ① |

| ② | 实行“仁政”;民贵君轻 | |

| 道家 | 老子 | ③ |

| ④ | 韩非 | 强调以法治国,建立中央集权专制统治 |

材料三 社会大动荡、大变革催生了一场历时三百多年之久的跨世纪大辩论,……这场大辩论,留下了那么多宝贵的思想文化遗产让我们受益至今。

——摘编自易中天《先秦诸子文化》

(1)依据材料一判断漫画所反映的历史现象。

(2)材料二为某中学历史兴趣小组进行“治国主张”的研究性学习任务表。请你结合所学在表格①②③④处填上相应的内容。

(3)依据材料三并结合所学回答,这一“跨世纪大辩论”的影响。

材料一 1894年朝鲜内乱,中国因朝王请求而出兵。而后是日本因中国出兵而出兵。此前,日本已倾力于扩充武备,练兵演习,构建战时机构。因此,甲午年他们成了蓄谋已久的一方,而没有准备的中国被宗藩关系拖着卷进战争中。卷入战争的中国曾希望西方列强出面调停。但列强各有怀抱,中国人的希望始终是中国人的一厢情愿。最后的结局只能决定于暴力和暴万的对此总被动的中国不能不成为失败一方。

——摘编自杨国强《甲午战争前后的中国士大夫》

材料二 甲午战败对中国而言是政治上和精神.上的大挫折。维新人士出场的鲜明亮相是呼吁“变法”。他们把“变法”不是定义为枝节修补,是以“全变”为鲜明指向。康有为对“全局”“全变”作了进一步论述。他说,必须尽弃旧”习,“再立堂构之规”“以俄大彼得之心为心法,以日本明治之政为政法”,变封建君主专制为资产阶级君主金宪。正是由于甲午战争,中国士大夫心态发生了这种失落和转换;“中国犹如几千年大梦初醒”,完全接受失败的教训,承认社会中的种种病痛,最终谋得一个痊愈的方法,中国社会开始走上具有自觉意识的近代化道路。

——摘编自周松青《甲午战争与士大夫心态》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析甲午战争中国成为“失败一方”的自身原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明甲午战败对中国士大夫的影响。

材料一 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯等高产作物传入中国,提高了粮食的单位面积产量,使许多耕地可改种棉花、蚕桑等经济作物。在松江府,妇女们“晨抱绵纱入市,易木棉花以归,机杼轧轧,有通宵不寐者”,催生枫泾镇成为棉纺业专业市镇。湖州府双林镇的丝织业,广东佛山镇的铁器业等,也远近驰名。随着工商业市镇的勃兴,由中小商人和手工业者构成的市民阶层形成,明代阶级结构发生新变化。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

材料二 隆庆元年部分开放海禁后,海外贸易蓬勃发展。中国精美的丝绸和瓷器等产品,在世界市场上有着极好的销路,白银便源源不断地往中国内流。到万历年间,白银的使用已相当普遍,手中握有大量白银的徽商几乎遍布全国各地,进行大宗的商品长途贩卖。明朝后期,许多富商带着大量资本经营起矿冶业等产业。在这种历史潮流推动下,徽州的士人十之七八“以儒而贾”,甚至“左儒而右贾”,习以为常。

——摘编自晁中辰《明后期白银的大量内流及其影响》

(1)据材料一并结合所学知识,简述明朝后期农业和手工业发生的变化。

(2)据材料二简述白银内流推动的商业发展表现。

材料一 宋朝天圣元年(1023年),因现实需要,官方成立专门的纸币发行れ构“益州交子务”,将交子固定面额,以铁钱作为发行的准备金,规定了每张交子的使用年限为两年或三年宋朝后期为解决财政困难和军费供给不足的问题,大量增印纸币,准备金却不足,同时将交子的使用期限延长至四年,导致纸币贬值、物价高涨,出现严重的恶性通货膨胀,交子甚至贬值为原来的百分之一。

——摘编自郭政《试论宋朝货币政策与通货膨胀〉

材料二 全面内战爆发后,为了维持战争的庞大开支,国民政府无限制发行纸币。1948年前八月纸币发行量相当于1937年的47万倍。同时,投机商人纷纷抢购物资,囤积居奇,进行黑市贸易。随之而来的就是恶性通货膨胀,物价飞涨。从上海的米价来看,每担大米1月份值法币150万元,5月份值580万元,8月份值6500万元。

——摘编自龚书铎《中国近代史1919~1949》

材料三 新中国面临一个经济上千疮百孔的烂摊子,财政困难,物价飞涨。党和政府采取有力的经济措施和必要的行政、法律等手段,同上海等大城市的投机资本进行“银元之战”和“米棉之战”。到1950年,全国物价趋于稳定。为了从根本上稳定物价,政务院通过采取统一全国财政收支管理、物资管理、现金管理等措施实现了国家财政经济的统一。

——摘编自《中外历史纲要(上)》

(1)根据材料一,指出宋朝出现物价飞涨的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析全面内战爆发后国统区物价飞涨的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括新中国稳定物价的措施,并简析稳定物价的意义。

10 . 材料 西汉自建立以来,币制混乱,郡国铸币失控是汉景帝时期七国之乱发生的原因之一,到了汉武帝统治时期,连年征伐,开拓疆土,中央财政从丰盈一变而为入不敷出的困局。为了增加中央财政收入,汉武帝进行货币改革。

公元前140年,汉武帝下令废除实行了35年之久的四铢“半两”钱,推行三铢钱。公元前118年,汉或帝废三铢线改铸五铢钱。改铸五株钱的主要目的是在市场上树立货币信誉,以稳定金融,使私铸者因无利可图而自动放弃私铸,从而彻底解决私铸问题。但是,由于铸币权在地方诸侯各国手中,各地铸币的技术水平及铜矿的成分参差不齐,所铸钱币的差别很大。质量差的那国五镇,基本上都有偷工减料,使钱重达不到五铢的现象。为扭转“郡国多奸铸钱,钱多轻”的被动局面,汉武帝于公元前113年,进行第六次货币改革,将铸币权从各郡国收归中央政府,使中央政府对五铢进行统一铸造和发行。至此,汉王朝的货币制度才最终稳定下来,汉武帝五铢开创了739年铸行“五铢”钱的历史。

——摘编自《汉武帝币制改革》

(1)根据材料并结合所学知识,简析汉武帝货币改革的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括汉武帝货币改革的特点。