材料一 甲午战争后,清政府为发展实业,采取了许多措施。1895年,清廷谕令“多设织布、织绸等局,广为制造”,随后,状元张謇在南通创办了大生纱厂,1896年,清廷通饬各省督抚“于各省会设立商务局,……各府州县设立通商公所”,1898年,《振兴工艺给奖章程》和《矿务铁路公共章程》颁行,对发明新学新器者,给予各种奖励;同时允准民间招商集股修筑铁路及开矿等。甲午战后的短短6年中,商办企业的资本额较甲午战前的20余年增长了近4倍,20世纪初,清政府推行“新政”,可以说是甲午战后清政府发展实业政策的继续和发展。

——摘编自朱英《晚清经济政策与改革措施》

材料二 仅在农商部注册登记了的,1912~1914年7月的二年半中,新开设的工矿企业即达99家,资本总额约2455万元,平均每年开设新式企业近40家,资本总额近1000万元…在1914年8月到1918年的近四年半中,新设工矿企业即377家,资本总额约11832万元,平均每年开设工矿企业达84家,资本总额超过2692万元。

——史全生《辛亥革命与民国初年的“产业革命热”》

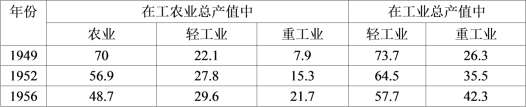

材料三 农业、轻工业、重工业产值比例的变化(单位:%)

注:在工农业生产方面,1953—1956年工农业生产总值年均递增11.6%。

——据《中国统计年鉴》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括甲午战后清政府为发展实业的背景和所采取的措施。

(2)据材料二,指出民国初年民族工业发展的特征。结合所学知识,分析这一时期民族工业发展的主要原因。

(3)根据材料三,指出1949~1956年我国经济发展的主要特点,并结合所学知识分析其原因。

材料一 “臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——《汉书·董仲舒传》

材料二 天理流行,触处皆是。暑往寒来,川流山峙,“父子有亲,君臣有义”之类,无非这理。人之一心,天理存,则人欲亡;人欲胜,则天理灭,未有天理人欲夹杂者。学者须是革尽人欲,复尽天理。

——《朱子语类》

材料三 万历47年,王夫之生于衡州府,父王朝聘饱学鸿儒,毕生研究《春秋》晚年授夫之。崇祯11年,夫之到岳麓书院,师从吴道行,吴教以湖湘学统中济世救民的基本脉络,湖湘家学、朱张之道,夫之成为湖湘文化集大成者。顺治3年,举兵抗清失败后,夫之在石船山下著书立说与清廷作道德抵抗、拒不出仕。其经世致用哲学观,开创了理学与经世致用结合的务实学风,是湖湘文化的一大转折点。他一生以“六经责我开生面”自期,对传统学术文化发展,作出了创造性贡献。船山学说得到大湖之南士人高度尊崇,成为显学和湖湘文化重要底色,对近代湖南产生了深刻影响。1985年,美国评出世界八大哲学家,其中四位唯物主义哲学家是:德谟克利特、王夫之、费尔巴哈、马克思,其学术遗产成为人类共同的思想财富。

——摘编自《纪念王船山—船山学说是重要的湖湘文化底色》

(1)材料一体现了董仲舒的什么思想主张?结合所学知识,简要概括董仲舒提出这一思想主张的目的是什么?

(2)根据材料一概括指出朱熹的主要观点,并结合所学知识说明其对理学的贡献。

(3)根据材料二并结合所学知识,说明王夫之的船山学说与宋明理学的不同。

材料一 根据《周礼·考工记》的记载,城市规划的制度和形式是作为国家的基本制度存在的,特别体现在帝王都城的规划建设方面。城市规划的格局作为一种礼制,是统治者控制国家、巩固政权的手段之一,中央集权制度在城市规划中起着决定性的作用。中国古代绝大多数城市的形式是方正的,并且有一条中轴线,这与古代统治者推崇的哲学思想有着密切的关系。例如,隋唐长安、明清北京的城市布局,都有一条从皇宫正门直到都城正南门的宽阔笔直的中心道路作为城市的中心轴线,把至高无上的皇权用建筑环境加以烘托,达到为其政治服务的目的。

——摘编自张健、马青《中国古代城市规划的文化特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国都城规划布局的特点

材料二 宋代到清代的历史进程中有过三次商业革命:第一次是宋代商业革命,,第二次是明清商业革命,第三次是近代商业革命,出现以通商口岸为核心的近代化商业群落。在对外贸易的刺激下,这些通商口岸成长为近代化的商业城市,包括广州、福州、厦门、宁波、上海、烟台、汕头、南京、天津、沙市、重庆、苏州、杭州等。

——摘编自《中国经济史纲要》

(3)据材料二和所学知识,简述“明清商业革命”的表现。据材料二分析“第三次商业革命”出现的原因。

材料三 从1760年产业革命开始,到1851年,英国花了90年的时间,成为世界上第一个城市人口超过总人口50%的国家,基本实现了城市化(1830年初步完成工业化)……1863年,伦敦开通了世界上第一条地铁,便捷快速的立体交通网络和现代化的金融服务、优良的港口区位优势,使得伦敦这个16世纪末的欧洲贸易中心成为名副其实的世界最大的经济中心城市。到1921年,英国城市化水平已达77.2%。可见,英国初步完成城市化用了90年时间,而从初步完成到成熟阶段用了大约70年左右的时间。

——马先标《英国城市化发展的特征与启示》

(3)据材料三、归纳英国城市化的特点,并谈谈你对城市化问题的认识。

材料一 位于南京长江路292号民国时期的“总统府”(图一),现已被建设成中国近现代史遗址博物馆。这是我国目前最高级别、保存最完好的近现代史遗址博物馆。它象征着我国两千多年封建专制统治的终结。而且“总统府”以前还曾经是清代两江总督署、太平天国的天宫遗址,从这个角度来讲,“总统府”的它承载着中国整个近代历史的社会价值和政治价值。

材料二 在新民主主义革命时期,中国共产党领导人民经过28年艰苦卓绝的斗争,走“不是先占领城市后取乡村,而是相反的道路”,推翻了帝国主义、封建主义、官僚资本主义的反动统治,实现了民族独立和人民解放,建立了人民当家作主的新中国——中华人民共和国。

——摘编自《中国近代史》

请回答:

(1)根据材料一,列举近代史上在这里所发生过的反对或摧毁封建统治的三件重大历史事件。

(2)依据材料一中图二并结合所学知识,孙中山颁布《中华民国临时约法》的主要目的是什么?这部宪法的性质和意义如何?

(3)根据材料二并结合所学知识,指出以毛泽东为代表的中国共产党人开辟出的革命道路是什么?其成功的关键是什么?

(4)依据材料二并结合所学知识,简述新民主主义革命胜利的重要意义是什么?

材料一:以激烈变革的时代为背景,以崛起的士阶层为骨干,以兴旺的私学为基地,战国时代,学术思想界出现了诸子并起,学派林立,相互驳难的空前繁荣的文化气象,揭开了中国文化史上最为光彩夺目的篇章。

——摘编自冯天瑜等著《中华文化史》

(1)材料一中“空前繁荣的文化气象”指的是什么?任举一位春秋战国时期儒家学派的代表人物并说明其主要主张。

材料二:臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书董仲舒传》

(2)根据材料二,概括指出董仲舒的主张,并说明其提出该主张的目的。

材料三:宋明时期,儒家思想发展到了理学阶段。表为理学不同学派的核心主张。

| 代表学派 | 核心主张 |

| ① | “理”是万物的本原,强调格物致知 |

| ② | “心是万物的本原”“心就是理,强调内心的修养” |

(3)表中①②分别是哪一学派?两者的主要区别是什么?

(4)综合上述材料,说明儒家思想在古代中国长期居于主导地位的原因。

材料 唐前期,继续推行北魏以来的“均田制”。在此基础上,进行租庸调制,“有田则有租(田租),有家则有调(纳绢布等),有身则有庸(每丁每年服力役二旬,若不服役则纳布帛等代替)”。庸和调在整个国家财政中占据重要地位。唐中期以后,随着人口增加,土地兼并加剧,均田制急剧崩坏,租庸调制难以维持。“有幼未成丁,而承袭世资,家累千金者,乃薄赋之;又有年齿已壮,而身居穷约,家无置锥者,乃厚赋之,岂不背谬!”百姓举家逃亡,规避赋税,被称为“客户”。

公元780年,唐期推行两税法:以国家财政开支所需为总额,所谓“量出以制入”。所有民户在现居地登记,根据财产情况定户等,按户等高低交纳赋税,“户无主客,以见居为薄;人无丁中,以贫富为差”。分夏秋两季征收,“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”结果“赋不加欲而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诚而奸无所取。自是轻重之权,始归于朝廷。”每户负担并未增加,但国家财政总收入增加,对户口的掌握也更为准确,“天下便之”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)根据材料,概括指出两税法改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,说明两税法与唐前期的赋役制度相比有哪些积极作用。

7 . (2018年江苏卷文综历史24)【历史上重大改革回眸】

戊戌变法时期,改革科举制度的主张引起了较大的社会反响。阅读下列材料:

材料一梁启超提出了比较系统的改革科举制度的方案。他的上中下三策从总体上是要解决旧的科举考试不求实际、摧残人才、于世无补的弊病,引导人们崇尚实学,以新的文化知识来解决中国的现实问题。上策是以学堂制代替科举制;中策则存科举之名,同时设立各种实学考试;下策是对考试内容作本质的变更,摒弃过去八股取士的做法。这样就会涌现一批讲实际、重应用、了解中国和世界的新人。

——摘编自李喜所等《梁启超传》

材料二康有为代人草拟上疏,请废八股。光绪帝虑及各种变法的奏章多为保守大臣反对,此疏交付廷议必引起大哗。于是决定不付廷议,径下诏:自下科始,乡、会试及岁科各试,废八股,改试策论。后依张之洞建议,乡试以历代掌故为主,兼及五洲各国政艺,“会试亦如之冶”。迂腐的读书人对此“惊怪不知所为”。书商则“乘时射利,猎取中外时报,补缀成篇,标以俗名,如《三场要诀》之类,获利亡算”。

——摘编自杨松等编《中国近代史资料选辑》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,说明梁启超要求改革科举制的背景。

(2)据材料一、二并结合所学知识,简评戊戌变法时期的科举制改革。

材料 司马迁(前145—约前87年),史学家、文学家,年轻时候,曾受教于当世大儒董仲舒和孔安国。前126年,司马迁从长安出发,到两湖、江浙、齐鲁等地游历,了解了许多历史人物的遗闻逸事以及地方的民情风俗和经济生活。其父逝世后,继任太史令,“百年之间,天下遗文古事靡不毕集太史公”。前99年,司马迁因替战败投降匈奴的李陵说情,触怒汉武帝,被下狱施以官刑,出狱后忍辱继续创作完成《史记》。《史记》采用人物传记为中心来反映历史内容,“上计轩辕(黄帝),下至于兹……凡百三十篇。”“其文直,其事核,不虚美,不隐恶”,“使百代以下,史官不能易其法,学者不能易其书”。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,指出司马迁创作《史记》的有利因素。(2)根据材料并结合所学知识,简析司马迁创作《史记》的价值。

材料一 元封五年,汉武帝把全国分为十三个监察区域,叫十三州部,每州部设刺史一人。刺史每年八月巡视所部郡国,“以六条问事”。这六条详细规定了刺史监察的范围,其中一条是督察强宗豪右,五条是督察郡国守相。……刺史由丞相派属员分任,秩六百石,代表朝廷,故“位卑而权重”。十三部刺史的设立,加强了朝廷对地方的控制。

——摘自白寿彝《中国通史》

(1)据材料一,指出汉武帝建立刺史制度的背景及该制度的特点。

材料二 元朝时制定了《定台纲三十六条》等法规。这些法规改变了历朝奉行的“以卑察尊”传统,第一次使监察制度得到国家法律保障。元在中央设御史台,与中书省、枢密院地位等同,并有权弹劾这些部门。在地方置行台和廉访司,行台具有“弹劾行中书省、宣慰司及以下诸司官吏”的权力,行省行政体系与行台监察体系各自平行,互不统属。廉访司负责监察行省以下路、府、州、县。元代监察体系覆盖全国,为明清监察体系的完善奠定了基础,是现代中央、省、市(县)三级监察体系的最早模型。

——摘编自李晓春《从制度改革看元代监察体制的历史贡献》

(2)根据材料二,概括元代监察体制出现的新变化。结合所学知识,简评元代监察体制改革的积极意义。

材料三 明清时期封建巡视制度得到进一步强化。首先是巡视监察法规的系统化。清朝颁布了我国历史上最完整的一部以独立形式存在的监察法规——《钦定台规》。其二是建立严密的地方巡视系统。明清延续了唐宋以来中央对地方巡视系统多元化的趋势,……其三是加强巡视官之间的互相监督。规定同一系统或不同系统的巡视官员可以互相监察、纠举,以保证巡视体系正常运转。

——《中国古代巡视制度梳略》

(3)根据材料三,指出明清时期我国中央对地方巡视制度强化的特点,并结合所学知识分析其原因。

(4)纵观上述材料,反思古代这些尝试,要建立和完善监察制度,可以从哪些方面提供保障?

材料一 1894年7月,日本帝国主义在英美等国列强的默认下,寻找借口,悍然发动了蓄谋已久的甲午战争,由于中国清政府腐朽无能和封建统治阶级内部“主和派”“投降派”的干扰,历时8个月的甲午之战终于以中国的彻底失败而告结束。强弩之末的庞大封建帝国在新兴的资本立义国家面前显得不堪一击。中国在甲午战争中的惨败及随后《马关条约》的签订,给中国近代社会带来了极为严重的影响。

——摘编自韦建新《甲午战争对中国近代社会的影响》

材料二 抗战胜利,是全体中华儿女对日本侵略者的胜利。在这场持续年战争中,中国付出了3500万人伤亡的代价,迎来了近代以来对外族入侵势力的第一次完全胜利。中华民族告别了孙中山先生曾喟叹的“一盘散沙五裂”的状态,重新在战争中凝聚成一个整体,无论民族、不分地域、各个阶级,全员投入到这场战争中。可以说,抗战的胜利,也是中国作为现代民族国家的真正起点。但抗战胜利的意义并不局限于此。放眼世界场域,它是世界反法西斯战争的东方主战场,牵制了日本,使其无法“北进”攻打苏联或“南进”太平洋群岛,在同盟国的作战中发挥了重要的战略作用。

——摘编自《抗战:中国胜利的世界意义(二战中的中国贡献)》

(1)根据材料一、二,概括指出甲午中日战争与抗日战争的不同特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析两场战争对中国国际地位的影响。