名校

1 . 2020年6月7日,中国发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书指出,中国积极开展对外医疗援助,截至5月31日,中国地方政府、企业和民间机构、个人通过各种渠道,已向150多个国家、地区和国际组织捐赠抗疫物资。中国以实际行动践行对全球治理体系改革与建设的中国方案

| A.可持续发展 | B.和平共处五项原则 |

| C.构建人类命运共同体 | D.合作共赢 |

您最近一年使用:0次

2020-07-19更新

|

461次组卷

|

20卷引用:海南省三亚市三亚华侨学校2020-2021学年高二下学期开学考试历史试题

海南省三亚市三亚华侨学校2020-2021学年高二下学期开学考试历史试题辽宁省营口市第二高级中学2019-2020学年高一下学期期末考试历史(理)试题2021年高考历史一轮复习考点扫描(政治史模块)第七单元现代中国的对外关系高中新教材同步备课-统编版高中历史选择性必修1-第14课当代中国的外交2020-2021学年高中新教材课时同步练-选择性必修一-第14课当代中国的外交第14课当代中国的外交练习-【新教材】统编版(2019)高中历史选择性必修1国家政治制度与社会治理统编版2019教材选择性必修一第五单元第14课当代中国的外交限时训练22020-2021学年高二历史同步单元AB卷-选择性必修1-第四单元民族关系与国家关系【学业水平合格卷】【上好课】2021-2022学年高一历史同步备课系列(中外历史纲要上)-第28课改革开放和社会主义现代化建设的巨大成就(作业)2020-2021学年高一上学期新教材《中外历史纲要(上)》同步课时把关题-第28课改革开放和社会主义现代化建设的巨大成就【每课重点知识把关题】宁夏银川市第二中学2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题浙江省北斗联盟2021-2022学年高二上学期期中历史试题新疆乌鲁木齐市第三十一中学2021-2022学年高一上学期期末历史试题河南省周口市项城市第三高级中学2022-2023学年高二上学期第三次月考历史试题河南省新乡市第一中学2022-2023学年高二3月月考历史试题新疆塔城地区塔城市第三中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题甘肃省天水市秦安县第四中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题辽宁省铁岭市清河高级中学2023-2024学年高二10月月考历史试题甘肃省嘉峪关市等3地2022-2023学年高二上学期期末历史试题黑龙江省鸡西市第二中学校2023-2024学年高二上学期期中历史试题

名校

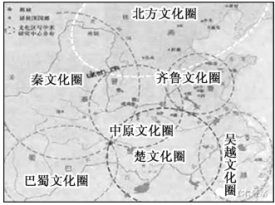

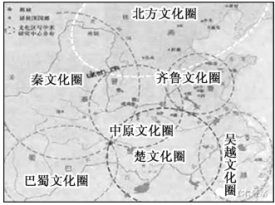

2 . 春秋战国时期,出现了中国历史上第一次思想解放运动,不同学派争芳斗艳,并且形成了不同文化圈(如下图所示)。这一现象反映了当时

| A.政治分裂阻碍文化发展 | B.儒家文化是中原文化的典型代表 |

| C.各派学说不断发展革新 | D.文化发展呈现出多元一体的特征 |

您最近一年使用:0次

2021-01-10更新

|

309次组卷

|

8卷引用:海南省三亚华侨学校(南新校区)2021-2022学年高一上学期期中历史试题

名校

3 . 柳宗元认为,秦末农民起义“咎在人怨,非郡邑之制失也”;西汉七国之乱“有叛国而无叛郡”“秦制之得亦明矣”。下列哪种说法最符合材料原意

| A.郡县制与秦末农民战争没有关系 |

| B.七国之乱因汉初分封而爆发 |

| C.郡县制有利于中央集权统治 |

| D.郡县制取代分封制是历史的必然 |

您最近一年使用:0次

2019-10-24更新

|

652次组卷

|

120卷引用:海南省三亚市第四中学2017—2018学年度第一学期期末模拟考试高一年级历史试题

海南省三亚市第四中学2017—2018学年度第一学期期末模拟考试高一年级历史试题2010年广东佛山一中高二下学期期末考试历史卷2010年江苏淮安市淮阴区高二下学期期末调查测试历史卷2010年甘肃天水一中高二下学期期末考试历史卷2010年湖北宜昌三峡高中高二下学期期末考试历史卷2010年重庆市巫山高级中学2011届高三上学期开学考试历史卷2010年宁夏银川一中高三上学期第二次月考(文综)历史部分黄冈中学2011届高三10月月考历史试题长春市十一高中2010历史2010年广西林林十八中高三上学期10月月考历史试题2010年广东省惠能中学高一上学期期中考试历史卷2010—2011学年吉林省长春十一中学高二上学期期末考试历史卷2011年山东省德州一中高二下学期期中考试历史卷2011年浙江省杭州二中高二下学期期中考试历史卷2011-2012学年秋期河南省南阳市一中复习班高三年级第二次考试历史试卷2011-2012学年广东省深圳高级中学高一上学期期末试题历史试卷2012届天津市天津一中高三第三次月考历史试卷2013届河南省淇县高级中学高三上学期第一次模拟考试历史试卷2012-2013学年江西上饶中学高一第一次月考历史试卷(潜能特长班)2012-2013学年辽宁省五校协作体高一上学期期中考试历史试卷2012-2013学年江苏苏州五中高二下期期中考试历史卷2012-2013学年山东济宁泗水一中高一上学期期末模拟历史卷2012-2013学年陕西长安一中高二上期期末考试历史卷2014届甘肃省武威六中高三上学期第一次月考历史试卷2014届山东省师大附中高三第一次模拟考试历史试卷2014届江西省南昌大学附中高三上学期第三次月考历史试卷2014届江西省奉新一中高三上学期第一次月考历史试卷2013-2014学年河北省唐山一中高二上学期第一次月考历史试卷2013-2014学年湖北省襄阳市四校高一上学期期中考试文综历史试卷2014-2015学年湖南益阳市箴言中学高一10月月考历史试卷2016届甘肃会宁县第四中学高三上期第一次月考历史试卷2015-2016学年广东汕头金山中学高一10月考历史试卷2016届西藏拉萨中学高三上期第二次月考历史卷2015-2016学年广东普宁一中高一下期第一次月考历史试卷2015-2016学年福建连江尚德中学高二下期中历史试卷2015-2016学年人民版高一必修1练习历史试卷262015-2016学年人民版高一必修1练习历史试卷362016-2017学年湖北省沙市中学高一上期第一次双周练历史试卷2016-2017学年河北省定州市第二中学高一上期第一次月考历史试卷2016-2017学年四川省双流中学高一上期中考试历史试卷2016-2017学年吉林省东北师范大学附属中学净月实验学校高二下学期期中考试历史试卷人教版历史必修一课时训练:第一单元 第2课 秦朝中央集权制度的形成2河南省新乡市新誉佳高级中学2017-2018学年高一上学期第一次月考历史试题湖北省宜昌市葛洲坝中学2017-2018学年上学期高一9月月考历史试题甘肃省会宁县五中2018届高三10月月考历史试卷辽宁省庄河市高级中学2017-2018学年高二10月月考历史试题黑龙江省哈尔滨阿城区朝鲜族中学2017-2018学年高一第一次月考历史试卷陕西省榆林市第二中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题甘肃省甘谷县第一中学2018届高三上学期第三次月考历史试题广西玉林市容县高级中学2018届高三年级10月份考试历史试卷人教版2017--2018学年高一历史必修一课时训练:第一单元 第2课 秦朝中央集权制度的形成安徽省淮南市第二中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题(文创班)高一历史2017--2018学年人教版必修一课时作业:第一单元 第2课 秦朝中央集权制度的形成2017--2018学年高一历史人教版必修一课时训练:第2课 秦朝中央集权制度的形成河北省安平中学2017-2018学年高二上学期第四次月考历史试题广东省江门市江海区礼乐中学2017-2018学年高一上学期第一次月考历史试题山西省太原市第五中学2017-2018学年高二4月阶段性检测文综历史试题【全国百强校】山东省济南外国语学校2017-2018学年高一下学期期中模块考历史试题人民版高中历史必修一试题:第一单元 第2课走向“大一统”的秦汉政治河北省望都中学2017—2018学年第二学期高二年级期中考试河南省济源四中2019届高三入学考试历史试题山西省阳高县第一中学2016-2017学年高一下学期期末考试历史试题河南省封丘县一中2018-2019学年高一上学期第一次月考历史试卷山西省大同三中2018-2019学年高一上学期10月月考历史试卷安徽省黟县中学2018-2019学年高一上学期第一次月考历史试题陕西省西安音乐学院附属中等音乐学校2018-2019学年高一上学期期中考试历史试题【全国百强校】湖南省株洲市第二中学2018-2019学年高一上学期期中考试历史试题【市级联考】浙江省杭州市2019届高三上学期模拟卷七历史试题2018—2019学年天津市杨柳青第一中学高一上学期第三次月考考卷历史(已下线)2019高考热点题型和提分秘籍 专题一 商周时期的政治制度及秦朝中央集权制度 (教学案)【全国百强校】江苏省如东高级中学2018-2019学年高一上学期第二次月考历史试题吉林省白城第十四中学2018-2019学年试题高二下学期4月考历史试卷天津市武清区杨村第一中学2019届高三第一学期第一次形成性检测历史试题四川省巴中市第二中学2018—2019学年度下期高二期末测试历史试题人教版高一(江苏)历史必修1课后同步练习卷:第2课 秦朝中央集权制度的形成2013年上海浦东高三上学期期末历史试题辽宁省开原高中2017-2018学年度高一上学期第一次考试历史试题2019年黑龙江省大庆铁人中学高三上学期开学历史试题北京昌平凯博外国语学校2018—2019学年高一上学期第一次月考历史试题甘肃省嘉峪关市酒钢三中2018-2019学年高一上学期第一次模考历史试题河南省新乡市第三中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题江苏省苏州市陆慕高级中学2019-2020学年高二上学期第一次月考历史试题河北省衡水市安平中学2019-2020学年高一上学期第二次月考历史试题吉林省辽源市田家炳高级中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试题宁夏石嘴山市第三中学2019-2020学年高二上学期期中考历史试题上海市徐汇区位育中学2015年高三上学期期中考历史试题江苏省扬州中学2019-2020学年高一12月月考历史试题湖北省宜昌市点军区第二中学2019-2020学年高一10月月考历史试题2011届上海市闵行区高三二模历史试题河北省石家庄市第二中学2019-2020学年高一上学期期末考试历史试题上海市普陀区2012届高三4月质量调研(二模)历史试题广东省茂名市化州市第一中学2019-2020学年高二6月月考历史试题河南省许昌市长葛市第一高级中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省大庆市大庆中学2020-2021学年高一10月月考历史试题山东省聊城市临清市实验高级中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题甘肃省临夏州临夏中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题河北省秦皇岛市第五中学2019-2020学年高一上学期期末考试历史试题浙江省金华市磐安县第二中学2020-2021学年高一10月竞赛历史试题吉林省长春市第五中学2021届高三上学期期中考试历史试题山东省淄博市般阳中学2020-2021学年高二上学期期中考试历史试题陕西省铜川市陕西煤炭建设公司第一中学2020-2021学年高一上学期第二次月考历史试题2020-2021学年高二历史寒假作业(人教版)-新课练03选修四中外历史人物评说山西省长治市沁县中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题天津市实验中学2018届高三上学期期中考试历史试题安徽省安庆市桐城市第八中学2020-2021学年高一上学期第一次段考历史试题湘鄂冀三省七校2020-2021学年高一11月联考历史试题黑龙江省哈尔滨市阿城区龙涤中学2020-2021学年高二4月月考历史试题黑龙江省哈尔滨市第一六二中学2020-2021学年高二4月月考历史试题内蒙古包头市第六中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题河北省石家庄市辛集市第一中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史(文)试题河南省焦作市温县第一高级中学2021-2022学年高一10月月考历史试题四川省自贡市田家柄中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题河南省2022届高三上学期阶段性大联考(一)历史试题陕西省西安市鄠邑区第二中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题西藏林芝市第二高级中学2021-2022学年高一上学期期中历史试题江苏省连云港高级中学2022-2023学年高一上学期调研(二)历史试题新疆乌鲁木齐市第130中学2022-2023学年高一上学期第二次月考历史试题江苏省连云港高级中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题天津市第八中学2023-2024学年高一9月月考历史试题四川省甘孜州泸定中学2023-2024学年高二上学期期中历史试题

名校

4 . 19世纪40年代前后,西装传入中国。1904年中国人缝制的第一套西装,在上海的“王兴昌记”诞生。1911年,民国政府将西装列为礼服之一。20世纪20年代至30年代,大都市出现了专门制售西装的公司,还创下了中国人自己的品牌。这反映

| A.近代人民生活水平普遍提高 | B.西装成为中国近代民族服饰 |

| C.社会转型影响物质生活变迁 | D.全盘西化是社会变迁的主流 |

您最近一年使用:0次

2020-08-01更新

|

554次组卷

|

11卷引用:海南省三亚华侨学校(南新校区)2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题

海南省三亚华侨学校(南新校区)2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题甘肃省天水市第一中学2019-2020学年高一下学期期末考试历史(文)试题广东省东莞市光明中学2020-2021学年高二上学期期初考试历史试题高中历史人教统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播第五单元战争与文化交锋单元练习2020-2021学年下学期高二历史人教统编版(2019)选择性必修三文化交流与传播第五单元战争与文化交锋单元复习与测试2020-2021学年高二历史单元测试定心卷(选择性必修3)-第5单元战争与文化交锋(基础过关)江苏省响水中学2021-2022学年高二下学期第一次学情分析考试历史试题江苏省无锡市太湖高级中学2021-2022学年高二下学期期中考试历史试题河北省衡水市深州长江中学2021-2022学年高二5月月考历史试题河北省衡水市深州长江中学2021-2022学年高二4月月考历史试题(已下线)广东省广州市2024届高三下学期一模历史试题变式练习中国近现代史

真题

名校

5 . 安史之乱(755~763)是唐朝由盛而衰的转折点,有位诗人在这场战乱中写了一首诗:“今夜鄜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安。”写出了千古以来战争中妻离子散的悲哀。这位诗人应该是

| A.杜牧 | B.孟浩然 | C.杜甫 | D.白居易 |

您最近一年使用:0次

2016-11-27更新

|

1476次组卷

|

43卷引用:海南省三亚华侨学校2019-2020学年高二12月月考历史试题

海南省三亚华侨学校2019-2020学年高二12月月考历史试题海南省三亚华侨学校2019-2020学年高二上学期期末考试历史试题海南省三亚市三亚华侨学校2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题2015年全国普通高等学校招生统一考试文综历史(重庆卷)2015-2016学年江西南昌二中高二上期中历史试卷河北省景县梁集中学2017-2018学年高二上学期第一次调研考试历史试题河南省新乡市新誉佳高级中学2017-2018学年高二上学期第一次月考历史试题湖南省双峰县一中、邵东县一中、邵阳市一中、邵阳市二中、武冈县二中、隆回县一中2017-2018学年高二优生1月联考历史试题山东省师范大学附属中学2017-2018学年高二上学期第六次学分认定考试历史(理)试题山西省新绛县第二中学2017-2018学年高二下学期期中考试历史试题【全国百强校】贵州省思南中学2017-2018学年高二下学期期中考试历史试题湖北省孝感市八校教学联盟2017-2018学年高二下学期期末联合考试历史试题河北省高碑店一中2017-2018学年高二下学期历史周末测试2019届高三高考真题训练——必修三专题二古代中国的科学技术和文化辽宁省海州市高级中学2018-2019学年高二第一次月考(9月)历史试卷2018-2019学年高二历史(人教版)必修三同步练习卷:第9课 辉煌灿烂的文学(已下线)2018年9月30日 《每日一题》人教必修3-每周一测【全国百强校】河北省辛集中学2018-2019学年高二上学期第一次月考历史试题岳麓版高中历史必修三第9课 诗歌与小说练习题【全国百强校】新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第一中学2018—2019学年高二上学期期末领航卷历史试题(已下线)2019高考备考二轮复习精品资料 专题4 中国古代的科学技术与文学艺术 教学案陕西省榆林高新完全中学2018-2019学年高二上学期第二次月考历史试卷(已下线)2019年高考总复习巅峰冲刺-专题04 古代中国的科学技术与文学艺术河北省承德市第一中学2019-2020学年高二上学期开学历史试题吉林省长春市第七中学2019-2020学年高二上学期第一次月考历史试题广西桂林市逸仙中学2019-2020学年高二上学期期中考试(二)历史试题江西省赣州市赣县第三中学2020-2021学年高二(奥赛班)上学期入学考试历史试题黑龙江省绥化市肇东市第四中学2020-2021学年高二上学期第一次月考历史试题河北省邯郸市永年区第二中学2020-2021学年高二上学期第一次月考历史试题吉林省吉林市第五十五中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题十年(2011-2020)高考真题历史分项-中外历史纲要上-第8课三国至隋唐的文化重庆市云阳江口中学2021届高三上学期第二次月考历史试题广西钦州市钦州港经济技术开发区中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题内蒙古呼和浩特市蓝天中学2020-2021学年高二11月月考历史试题广西钦州市第四中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题河北省保定市安新县第二中学2020-2021年高二上学期期中考试历史试题河南省驻马店市2018-2019学年高二上学期期中考试历史试题江西省吉安市遂川中学2021-2022学年高二上学期第三次月考历史试题(B卷)黑龙江省大庆市东风中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题专题03 古代中国的思想文化与科技-十年(2012-2021)高考历史真题分项汇编(全国通用)第8课 三国至隋唐的文化-十年(2012—2021)历史高考真题(中外历史纲要上册)专题03古代中国的思想文化与科技-十年(2013-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)广东省揭阳市普宁市勤建学校2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题

名校

6 . 政事堂是宰相议政办公的地方。在这里议政的数位宰相中,有一位首席宰相称为“执政事笔”。唐肃宗时,规定宰相轮流秉笔、承旨,十日一换;德宗时甚至规定每日轮换。这些规定

| A.提高了宰相地位 | B.旨在防止宰相专权 |

| C.削弱了君主专制 | D.分散了地方的权力 |

您最近一年使用:0次

2020-08-11更新

|

586次组卷

|

24卷引用:海南省三亚市三亚华侨学校2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题

海南省三亚市三亚华侨学校2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题海南省2020年7月普通高中学业水平考试历史试题(合格考)黑龙江省大庆实验中学2020-2021学年高二上学期开学考试历史试题四川省成都市新津中学2020-2021学年高一10月月考历史试题2020-2021学年高一历史同步单元AB卷-中外历史纲要上-阶段检测卷(二) 期中测试卷(第1-15课)(B卷提升)辽宁省锦州市第二高级中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题浙江省宁波市余姚中学2020-2021学年高一10月质量检测历史试题宁夏银川一中2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题福建省南平市高级中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题湖北省随州市第一中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题云南省昆明市第八中学2020-2021学年高一12月月考历史试题湖南省娄底市春元中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题辽宁省大连市庄河市高级中学2021-2022学年高一10月月考历史试题四川省内江市第六中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题福建省福州第一中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题黑龙江省哈尔滨市第六中学2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题(已下线)【寒假自学课】高一历史寒假精品课(统编版纲要上)复习-第2讲三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展黑龙江省双鸭山市第一中学2021-2022学年高一下学期开学考试历史试题广东省惠州市龙门县高级中学2021-2022学年高一11月月考历史试题山东省德州市陵城区祥龙高级中学2022-2023学年高一9月月考历史试题江苏省盐城市响水县清源高级中学2022-2023学年高一下学期月考(二)历史试题浙江省杭州市桐庐中学2023-2024学年高一10月月考历史试题河南省开封市2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题广东实验中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题

7 . 中外历史人物评说

材料 赵孟頫(1254~1322),字子昂,元代著名书法家,为宋太祖后裔。南宋灭亡后,赵孟頫仕元朝,官至一品。现代有书评家评价他的书法“平整、圆润、妍,是元朝一大家,宋以后一人而已。人说他格调不高,是因为他降元。但他的字好,学好不容易”。

傅山(1607~1684)为明末清初人,注重个性宣泄的书法,在历史上有很高的声誉。他在《训子帖》中说,在二十岁左右时,“于先世所传晋唐楷书法,无所不临(临摹),而不能略肖”,偶然得到赵孟頫的墨迹,“爱其圆转流丽,遂临之”。1644年清朝入主中原后,他拒仕清朝,对赵孟頫的态度也发生了变化,“薄其为人,痛恶其书浅俗……无骨”,开始临摹颜真卿(唐代著名书法家,在平定叛乱中为国捐躯,被后世视为忠臣)的书法,自叹“腕(指书写习惯)杂矣,不能劲瘦挺拗如先人矣”。

——摘编自白谦慎《傅山的世界——十七世纪中国书法的嬗变》等

(1)根据材料,指出傅山对赵孟頫书法艺术评价的前后变化及所持标准。

(2)根据材料并结合所学知识,指出影响傅山对赵孟頫评价的因素。

材料 赵孟頫(1254~1322),字子昂,元代著名书法家,为宋太祖后裔。南宋灭亡后,赵孟頫仕元朝,官至一品。现代有书评家评价他的书法“平整、圆润、妍,是元朝一大家,宋以后一人而已。人说他格调不高,是因为他降元。但他的字好,学好不容易”。

傅山(1607~1684)为明末清初人,注重个性宣泄的书法,在历史上有很高的声誉。他在《训子帖》中说,在二十岁左右时,“于先世所传晋唐楷书法,无所不临(临摹),而不能略肖”,偶然得到赵孟頫的墨迹,“爱其圆转流丽,遂临之”。1644年清朝入主中原后,他拒仕清朝,对赵孟頫的态度也发生了变化,“薄其为人,痛恶其书浅俗……无骨”,开始临摹颜真卿(唐代著名书法家,在平定叛乱中为国捐躯,被后世视为忠臣)的书法,自叹“腕(指书写习惯)杂矣,不能劲瘦挺拗如先人矣”。

——摘编自白谦慎《傅山的世界——十七世纪中国书法的嬗变》等

(1)根据材料,指出傅山对赵孟頫书法艺术评价的前后变化及所持标准。

(2)根据材料并结合所学知识,指出影响傅山对赵孟頫评价的因素。

您最近一年使用:0次

2019-01-30更新

|

1248次组卷

|

10卷引用:2017年海南省三亚市第二中学高考模拟考试历史试卷

2017年海南省三亚市第二中学高考模拟考试历史试卷2014年全国普通高等学校招生统一考试历史(海南卷)2015届河南三门峡市陕州中学高三高考考前仿真02文综历史试卷2015-2016学年宁夏六盘山高中高二下第二次月考历史卷湖北省长阳县第一高级中学2017-2018学年高二12月月考历史试题辽宁省营口中学2017-2018学年上学期高二历史期末考试题十年(2011-2020)高考真题历史分项-中外历史纲要上-第12课辽宋夏金元的文化河北省唐山市滦南县第一中学2016届高三上学期开学考试历史试题第12课 辽宋夏金元的文化-十年(2012—2021)历史高考真题(中外历史纲要上册)(已下线)专题04宋元时期-2023年高考历史二轮复习高频考点追踪分析与预测(全国通用)

名校

8 . “如果说长城是一撇,大运河则是一捺,二者在首都交汇在一起,轰动全国的电视专题片《话说运河》的第一句解说词。这“一捺”的主要作用是( )

| A.为解决北方缺水问题 | B.促进南北经济文化交流 |

| C.便于军事力量的调控 | D.帝王游山玩水更加便利 |

您最近一年使用:0次

2023-09-18更新

|

103次组卷

|

5卷引用:海南省三亚市海南鲁迅中学2022-2023学年高一12月月考历史试题

名校

9 . 西汉初,“自天子不能具钧驷,而将相或乘牛车”。针对上述经济状况,汉初采取了怎样的统治思想

| A.墨家学说 | B.法家学说 | C.道家学说 | D.儒家学说 |

您最近一年使用:0次

2021-11-12更新

|

246次组卷

|

18卷引用:2017-2018学年度上学期海南侨中三亚学校高二(理)历史期中考试题

2017-2018学年度上学期海南侨中三亚学校高二(理)历史期中考试题辽宁省阜新市第二高级中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题辽宁省葫芦岛市建昌县高级中学2019-2020学年高一9月月考历史试题山东省济宁市兖州区2019-2020学年高一上学期期中考试历史试题安徽省六安第一中学2020-2021学年高一上学期第一次段考历史试题湖北省黄冈市黄州区第一中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题云南省曲靖市麒麟希望学校2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题湖北省黄冈市黄冈天有高级中学2020-2021学年高一11月月考历史试题江西省南昌市八一中学2021-2022学年高一10月月考历史试题安徽省亳州市涡阳第一中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题福建省福州外国语学校2021-2022学年高一10月月考历史试题河南省郑州市第十二中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省齐齐哈尔市第八中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题黑龙江省齐齐哈尔市三立高级中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题广东省化州市第一中学2020-2021学年高一10月月考历史试题贵州省黔西南州普安县第一中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省佳木斯市第八中学2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题河南省焦作市沁阳市永威学校2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题

名校

10 . 请阅读材料,完成下列要求。

根据材料概括近代中西文化交流的特点,并结合所学知识分析其原因。

材料 近代以来,欧洲与中国间文化交流打破了平等均衡、长短互补的格局,文化交流变成了作为落后一方的中国向作为先进一方的欧洲学习的进程。从一开始就是在欧洲列强对中国侵略和中国反侵略这样尖锐的政治背景下进行的。就中国方面而言,就不简单是一般意义上的落后向先进学习,而是为着寻求解决中国政治危机、救亡图存而向对手学习。随着对于救国方案探讨的深入,中国的仁人志士们对于欧洲文化的注意力,渐渐便转移到了探讨如何对中国的政治体制、社会制度、经济构成进行改造上。

——摘编自林延清、丁伟志《近代中国中西文化交流的历史特点》

根据材料概括近代中西文化交流的特点,并结合所学知识分析其原因。

您最近一年使用:0次

2021-03-15更新

|

396次组卷

|

6卷引用:海南省三亚华侨学校(南新校区)2020-2021学年高二3月月考历史试题