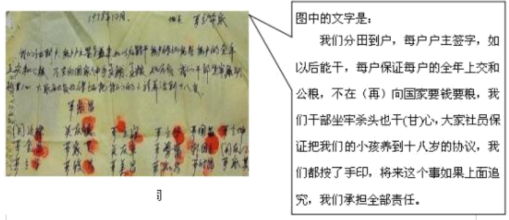

材料一1978年以前的小岗村,只有20户人家100多口人,是全县有名的贫困村,每年秋后家家户户都外出要饭。1978年生产队队员签订了第一份包干合同,分田到户,1979年就实现了粮产量13万斤,超过了之前5年的总和。

——据凤阳县委政策研究室《“一剂必不可少的补药”》(1979年2月)整理

材料二 华西村于1961年建村,该村距离上海150公里,当时是周边最穷困的一个村。首任生产队党支部书记吴仁宝带领全村人创建了一家小五金厂,归生产队集体所有。进入80年代后,当政府开始推行家庭联产承包责任制时,华西村则另辟蹊径将全村600多亩土地交给30人集中经营,其它人全部进入村办的各类企业从事工业生产,全村的经济总量迅速增长。80年代后期,在全国范围内出现了一股“苏南模式姓资还是姓社?”的大辩论,使华西村的发展进入了瓶颈期。几十年来,在村党委的统一带领下,华西村办了几十家工厂,成立了14家集团公司,华西村加大在高科技领域的投入和研发,并拓展国外业务,他们在莫桑比克沙漠有开发矿业的投入,在美国斯坦福有对手机芯片的研发,华西村在高科技研发领域已经作为中国乡村的模范。

——盛伊蕊《浅谈乡村振兴背景下乡村经济发展模式》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析小岗村村民签订包干合同所反映的时代背景。

(2)根据材料二,分析华西村能顺利度过80年代后期的“瓶颈期”的原因,指出华西村发展道路不同于小岗村的特点。

材料一 "欧洲观念"古已有之,但是欧洲观念具有政治内涵,却是进入近代以后的事。14世纪的几次大旱灾、1348年的大瘟疫和百年战争给欧洲带来了深重的灾难,主权国家的形成所导致的地区间冲突使欧洲人民饱尝战争之苦。马基雅维利的《君主论》、伊拉斯谟的《基督教理》和莫尔爵士的《乌托邦》,这三部作品标志着以"统一"为特征的近代"欧洲观念"的最早形成。如何缔造一个享有永久和平的欧洲成为18世纪欧洲政治思维的重点。卢梭主张欧洲各国将主权转让给一个联盟,这个联盟并将"保证主权国家免遭不负责任的和不正义的权力觊觎者及臣民反叛的颠覆"。康德的联邦主义方案从哲学思辨的角度出发,将永久和平推向一个世界主义历史发展观的高度,使永久和平的理论范围更加广泛,推理更加缜密。

——摘编自吴素敏《近代"欧洲观念"——欧洲一体化运动的理念先导》

材料二 1939年2月13日,顾颉刚发表文章《中华民族是一个》,掀起"中华民族"性质的大讨论,参与其中的著名学者不下十余人。顾颉刚认为,"民族"是"在一个政府之下营共同生活的人",而中华民族实则就是中华民国的全体国民。1949年中华人民共和国的成立,在巩固中华民族理论构建成果的同时,形成"民族平等"的政治话语。但至20世纪80年代,"民族问题"再次成为国家治理的客观问题。曾经参与1939年论辩的费孝通提出"中华民族多元一体格局"理论,学者们一致认为,该理论"将民族理论与中国民族工作的实践结合起来,把汉族的研究与少数民族的研究结合起来,对中华民族构成的全局和中国的民族问题作了高层次的宏观的新概括"。

——摘编自刘永刚《""中华民族是一个"的论辩与中华民族理论的建构》

(1)根据材料一,概括近代"欧洲观念"的思想特征,并结合所学知识简析近代"欧洲观念"产生的背景。

(2)根据材料二和所学知识,说明"中华民族是一个"议题出现的意义,并简析"中华民族多元一体格局"理论提出的原因。

材料 表1

| 年份 | 输入中国之贸易额 | 自中国输出之贸易额 |

| 1765-1769 | 1192915 | 3190619 |

| 1770-1774 | 1466466 | 2119058 |

| 1775-1779 | 1241471 | 1968771 |

| 1780-1784 | 1301931 | 2083346 |

| 1785-1789 | 3621763 | 5491508 |

——严中平《中国近代经济史统计资料选辑》

表2

| 年份 | 岁入 |

| 乾隆二十八年(1763) | 47 063 611 |

| 乾隆二十九年(1764) | 54 273 814 |

| 乾隆三十年(1765) | 60 336 375 |

| 乾隆三十四年(1769) | 76 222 877 |

| 乾隆三十六年(1771) | 78 940 001 |

——史志宏《清代户部银库收支与库存统计》

注:上两表中的贸易额及岁入单位均为“银两”

根据材料,指出英国急于开拓中国市场的背景,并说明清朝拒绝进一步与英国通商往来的可能原因。

材料一 春秋末,孔子自由讲学,儒家兴起。下建战国,百家竞兴,游士声势,递增递盛。一面加速了古代封建统治阶层之崩溃。一面仪成了秦、汉以下统一大运之开始。中国四民社会以知识分子“士"的一阶层为之领导之基础于以奠定,是为中国史上,士阶层活动之第一期。两汉独尊儒学,创设了此下文治政府的传统,是为士阶层活动之第二期。

——王国维《国史大纲》

材料二 在整个18世纪有一个明显的发展趋向,那就是中间阶层的数量和影响增加。由于海外贸易的扩展,育人人数和财富都在增长。中间阶层不仅在数量上迅速扩大,而且发展出,自己的意识形态,正在变成一个界限逐渐明确的集团。它以自己的商业财富和自己的生活背景为荣,形成了自己的文化和传统,并开始谋求政治权力和独立。1761年以后,商人和律师在议会中占的席位还渐增多,这反映了经济的扩张和中间阶层的成长。中间阶服不会把自己圆于一隅之地,而是寻求更广间的场所,拓展更大的活动范围。

——舒小昀《18世纪英国社会流动分析》

(1)根据材料并结合所学知识,分别说明古代中国士阶层活动“第一期”、“第二期"出现的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析18世纪英国中间阶层壮大的历史影响。

材料一:19世纪40年代之后,上海城市经济结构发生了重大变化:开始成为近代航运业的枢纽,出现了近代的房地产业,成为内外贸易的中心。在这些变化的基础上,逐渐产生了服务于航运、贸易的近代金融业。……而到了19世纪末,出现了各种近代企业……上海当之无愧地成为把整个长江领域经济与海外贸易紧密联系在一起的中心城市。

﹣﹣吴景平《历史发展篇:近代上海金融中心地位的变迁》

材料二:从1992年至1997年,全国GDP值年均增长率为11.2%,上海为14%.……浦东陆家嘴金融贸易区、金桥出口加工区、外高桥保税区、张江高科技园区等四个重点开发小区,开始出形象、出功能、出效益。

﹣﹣熊月之《上海在中国与世界的地位》

材料三:有学者指出:近代通商口岸和现代沿海开放城市不是“本同末异”,而是“末同本异”。而有的学者认为:单从经济发展本身来说,两者是“大同小异”的。

(1)结合所学知识,指出材料一中上海地位提高的历史背景。

(2)结合史实指出,材料二现象出现的主要原因有哪些?从材料中提到的“四个重点开发小区”的行业特点来看,它们有怎样的特点?

(3)结合所学知识对材料三的观点进行评析。

材料一 自15世纪末以来,英国人口有了较快增长,旧有的耕作制度已不能满足人口日益增长对农产品的需求。地理大发现后随着羊毛价格上涨和养羊业的刺激以及工业增长和城市发展对农产品需求的扩大,圈地运动迅速兴起,这是一场消灭封建领主土地所有制的农业革命。英国资产阶级革命后,议会获得畅通无限的立法权,议会不断颁布新法令,加速了圈地运动的发展。这样,英国新贵族土地私有制逐步确立,到18世纪上半期,采用雇佣劳动的农场经营方式在英国农村中逐步居于统治地位……

——摘编自高德步《中外经济简史》

材料二 清末中国人办的制造业和采矿业,集中于上海、南京和汉阳,多是官方和半官方的采矿、冶炼和纺织企业。1895年起,华资制造业数量有了增加。政府在1903年成立商部和1904年颁布“公司法”,各省商绅反帝民族主义情绪也是一个原因。这些企业均有官方资助和支持(如采取部分免税或垄断某些市场等形式)。上海机器织布局和汉冶萍公司就作为官督商办企业由盛宣怀管理,并依靠李鸿章和张之洞支持。即使象张謇的大生纱厂(1899年)和周学熙的启新洋灰公司(1907年)等商办企业,也要归功于官方的关系,大生得到张之洞和刘坤一的支持,启新得到袁世凯的支持。

——摘编自《剑桥中国晚清史1800—1911年》

(1)根据材料一,概括15世纪末到18世纪上半期的英国“农业革命”的含义,并分析这场“农业革命”的原因。

(2)依据材料二并结合所学知识归纳近代中国早期制造业发展的特点?并简要指出其起步背景。

材料一 伦敦于1499—1665年发生多次严重鼠疫疫情。随着王权的加强和民族国家的形成,都铎王朝摆脱了中世纪消极无为的宗教防疫观念束缚,而以积极的姿态来处理防疫事务。为防控疫情,1518年伦敦市政当局号召患病家庭主动进行隔离,后来隔离措施在全国逐渐合法化和制度化。政府严禁疫区人员流动,以防止疫情扩散。政府积极加强公共卫生建设,以消除疫病滋生条件。为确保法令有效实施,市政当局还专门命几个临时委员会具体负责。在这些法令基础上,英国政府初步构建了国家公共卫生防疫体系,为防疫工作奠定了制度基础。1572年伊丽莎白女王签署法案,决定向全国征收“普通税”以建立济贫基金,来救助那些因为瘟疫、灾荒四处流浪的乞丐和流民。由于政府救济.许多家庭愿意接受隔离,这使得英国的防疫工作有了坚实的群众基础。17世纪末期鼠疫逐渐从英国消退。

——据陈凯鹏《近代早期鼠疫在英国消退原因探析》

材料二 明朝后期疫病发生频率呈现明显的上升趋势,在1580年、1639年出现两次延续多年的瘟疫。疫情出现后,明朝基本上都是向疫区派出医官对患者进行诊治,并散发相关的药剂,向灾民发小额救济钱物,同时设坛做法事,期盼降神而祈福禳灾。有官员曾上疏说:“今之皆知救荒,而不知救疫。”明朝防疫的消极反应在很大程度受“天人合一”“天人感应”等思想影响,认为瘟疫是天神“震怒”的表现,这种观念使人丧失了与疫病积极斗争的意志,另一方面政府的公共责任也趁机推卸。瘟疫导致大量人口死亡,崇祯十六(1643年),北京鼠疫流行,不到7个月时间,就造成了20万人死亡,蔓延势烈,形势惨重。

——据程扬《中国明清时期疫病时空分布规律的定量研究》

材料三 19世纪末20世纪初,“卫生”一词在晚清日益流行。由于近代社会的急剧转型……卫生涉及的已经不是个人或地方团体层面,而是与国家、民族联系一起。……文化市场涌现大量的生理卫生、生殖医学的书籍和刊物,相关的广告与介绍也频繁见诸报端,大多强调泰西的兴盛与其对生理卫生学的重视密切关联,表示译者或作者的目的即在希望种族强盛上。《高等小学卫生教科书》广告词言:“今亟译此类之书,以饷吾国民。凡有保种之责,而知亡国之忧者,盖令青年子弟日肆习之。”

——摘编自张仲民<出版与文化政治:晚清的“卫生”书籍研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括朝朝和英国政府防疫措施的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明明朝和英国两种防疫观产生的社会背景并简析其影响。

(3)根据材料三和所学,分析晚清卫生观念的传播对近代化的积极作用。

材料一 (董仲舒)把孟子的性善论与荀子的性恶论装进阴阳的框架,加上一个最高的主宰“天”,成为一种神秘的天人感应论。他所强调的不是从道德伦理意义上探讨人格的完善,而是着重论证君臣父子、夫妻之间“三纲”论之不可移位……但在政治学领域,他的大一统思想却有利于国家的巩固,而且适应于历史发展的潮流。

——张岂之《儒学思想的历史演变及其特点》

材料二 宋儒通过对经典的研究,发现经典并非“圣道之全”……宋儒还通过总结汉唐以来经学的种种误区,指出治经应以切于实用为目的,应以讲明圣道、求得义理为旨归。因此,面对异质文化的严峻挑战,首先要起来维护儒家主体文化的神圣性,特别是发掘儒家文化的内在价值,这是一场保卫“圣人之道”的文化战争。

——人民网《宋代疑古思潮简论》

材料三 中国明清之际的进步思潮与欧洲十八世纪的启蒙思潮分属两个不同的历史范畴。前者是中世纪末期社会批判的产品,后者却是近代社会的宣言书。有些学人将这两种形态的文化等量齐观,显然不太恰当。如果要在欧洲文化史上选择一个段落同中国明清之际的进步文化作比拟,无论从产生的背景还是从所包含的内容而言,都以欧洲封建社会存在的最后几个世纪(14-17世纪),即严复说的西方“古学”转向“新学”的阶段发生的文艺复兴运动较为相当。

——冯天瑜《从明清之际的早期启蒙文化到近代新学》

(1)根据材料一,概括董仲舒思想的主要特点及其政治影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,以程朱理学为例分析宋代“疑古”思朝出现的背景。

(3)根据材料三,明清之际的进步思潮未成为“近代社会的宣言书”,试从明清进步思想本身给予原因说明。

材料 唐朝推行较为开明的治边政策。唐王朝确立了羁縻府州制度,以各边疆民族部落的分布范围作为羁縻府、州行政区划的基础,并在众多的羁縻府州基础上设立都护府,由都护府直接管理,再统于唐王朝中央政府。为了维护辽阔边疆地区的安定,唐王朝确立了军镇屯戍制度。军、城、镇等皆有使职专领,都有兵力配备,并可随时调派边疆民族军队作为补充。唐王朝为了巩固自己的统治,对边疆民族总体上讲是以怀柔、招抚为主,采取和亲和册封政策,以改善或加强与边疆民族的关系。为了巩固对边疆的统治,唐王朝也采取了积极开发的政策,其主要内容是发展屯田、开辟互市贸易等。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝治边政策的特点并分析其原因。

材料二 1941年国民党五届八中全会通过了《边疆施政纲要》,提出了边疆治理和边疆开发的方略。不论是理论还是实践,国民党政府在边疆治理上都不注重族际治理,而是采取区域治理的方式,从而逐步构建起个区域主义取向的边疆治理架构,取代了长期存在的族际主义取向的边疆治理架构。但是,国民党政府在边疆治理方面没有什么大的建树。

——摘编自周平《我国的边疆治理研究》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出国民党政府边疆治理的特点,并分析国民党边疆治理没有多大建树的原因。

材料三 中国边疆治理问题历来是党和国家关注的重要问题。党的十八大以来,我国提出了一系列治理边疆的新理论和新战略。党的十九大为我国新时代背景下的边疆治理提出了一系列新思路、新理念和新方式,为我国边疆治理体系和治理能力现代化,以及边疆地区的安全、稳定和发展提供了政治遵循。

——摘编自邢广程《新时代中国边疆治理的新思路》

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新时代边疆治理的意义。

材料一 《中俄北京条约》共15条,主要内容有:1.中俄东段边界以黑龙江、乌苏里江为界,黑龙江以北、乌苏里江以东划归俄国。原住这一地区的中国人,仍准留住。2.中俄两国未经划定之西部疆界,今后应顺山岭的走向、大河的流向以及中国现有常驻卡伦路线而行。3.俄国在伊犁、塔尔巴哈台、喀什噶尔设领事官,“遇有大小案件,领事官与地方官各办各国之人,不可彼此妄拿、存留、查治”。4.东北新定边界地区准许两国之人随便贸易,并不纳税。

——百度百科《中俄北京条约》词条

材料二 1937年8月中苏签订《中苏互不侵犯条约》,主要内容如下:1.两方约定不得单独或联合其他一国或多数国家,对于彼此为任何侵略。2.倘两缔约国一方,受一个或数个第三国侵略时,彼缔约国约定在冲突全部期间内,对于该第三国,不得直接或间接予以任何协助,并不得为任何行动,或签订任何协定,致该侵略国得以施行不利于受侵略之缔约国。

——梁琪《中苏互不侵犯条约》的签订

材料三 1950年2月中苏签订《中苏友好同盟互助条约》,主要内容如下:1.军事方面,“缔约国双方均不缔结反对对方的任何同盟,并不参加反对对方的任何集团及任何行动或者措施。”2.政治方面,“双方根据巩固和平和普遍安全的利益,对有关中苏两国共同利益的一切重大国际问题,均将进行彼此协商”。3.经济文化方面,双方保证以友好合作的精神,并遵守平等、互利互相尊重国家主权和领土完整及不干涉对方内政的原则,发展和巩固中苏两国之间的经济和文化关系,彼此给予一切可能的经济援助,并进行必要的经济合作。

——潘正祥《从同盟到对抗——20世纪50、60年代的中苏关系》

(1)根据材料一,指出沙俄破坏了我国哪些权益?

(2)根据材料二及所学知识,分析中苏签订互不侵犯条约的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,从国际环境、经济发展、外交政策、社会制度方面,说明中国愿与苏联结盟的背景。