材料 战国初期,商鞅在秦孝公的支持下进行改革。他根据“四境之内,丈夫女子皆有名于上,生者著,死者削”的原则制定户籍政策,“令民为什伍,而相牧司连坐”,明确规定“事末利及怠而贫者,举以为收孥”,“民有二男以上不分异者,倍其赋”。他推动秦孝公颁布《垦草令》,鼓励民众垦荒种田。他还鼓励百姓“修力本业”,增产粮食,“耕织致粟帛多者,复其身(免除徭役)”,“民有余粮,使民以粟出官爵”,同时推行“有军功者,各以率受上爵”。农战政策之下,秦国民众“喜农而乐战”,“民以殷盛,国以富强”,“其后卒并六国而成帝业”。但是,农战政策“重农”服务于“重战”,当时秦国即被视为“虎狼之国”。

——据刘玉峰《商鞅变法农战政策和抑商政策之得失》

(1)根据材料并结合所学知识,概括商鞅农战政策的主要措施。(2)根据材料并结合所学知识,指出商鞅农战政策对秦国崛起的影响。

材料一 (班固)父彪,当两汉之际,“家有赐书,内足于财”,在上层社会中颇有声誉,“好古之士自远方至,父党扬子云以下莫不造门”。他续《史记》,但反对司马迁的异端观点,坚持“唯圣人之道然后尽心”的正宗之学。建武三十年(公元54年),班彪病死,留下了遗作《后传》。班固为父守丧期间拜阅了父亲《后传》的手稿,感到父亲“所续前史未详”,经过反复思考,决心要继承和发展父亲的史学事业。班固历时二十年写《汉书》,记刘邦起义以至王莽的失败,共分纪、表、志、传等四个部分。《汉书》中有4篇纪、6篇表、3篇志、40篇传是在《史记》的基础上写的,其中有的是增补了多少不等的材料,有的是基本上依原文照录。

——《史记》的传承与增补

材料二 班固利用了《史记》在体例、史料、写作艺术以及某些观点上的成就,并且也利用了《史记》的学术威信和社会威望,但用正宗的观点挤掉了《史记》的进步精髓而加以改写。这主要体现在:第一,《汉书》不像《史记》那样把汉的建国放在历史发展过程中去考虑,它指责《史记》把汉史“编于百王之末,厕于秦项之列”,是把汉的历史地位压低了。他在《叙传》里证明汉以火德代周末之木德,正如帝尧之以火德代替帝喾的木德一样,是按着必然的程序出现的。第二,《汉书》抛弃了《史记》“究天人之际、通古今之变”的进步内容,而把天人感应的神学说,特别是五行灾异学说当做社会现象的永恒规律来宣扬。第三,《汉书》以强调封建性代替《史记》的进步性。《史记》尊信《诗》《书》但决不同意独尊儒术、罢黜百家,并且还自命为“一家之言”,《汉书》与此相反;《史记・货殖列传》中申述财富的不齐决定了人民社会身份的贵贱,并肯定农工商虞治生谋利的活动是人类生活资料的来源,从而反对官方的经济垄断,而《汉书》则以封建等级不可逾越为永恒秩序,要求百姓“有耻而且敬,贵谊而贱利”。

——《白寿彝史学二十讲一一大一统中古时代》

(1)据材料一和所学知识,指出班彪、班固父子续写《史记》的不同原因。(2)据材料一、二和所学知识,分别说明《史记》、《汉书》产生的历史背景。

(3)结合材料和所学知识简述班固挤掉《史记》进步性的表现和原因。

材料一 鸦片战争后,清政府屈服于西方列强,允许英、法等国在中国招募华工,广西有人开始被运往国外。1876年,北海(当时属广东管辖)被辟为对外通商口岸后,从北海口岸出国的华工,每年多则4000人,少则数百人。1897年,梧州被辟为对外通商口岸。1904年,英国在梧州设立“契约华工”接收站。

——摘编自石维有、张坚《华侨华人与西南边疆社会稳定》

材料二 清末的广西社会由封建社会向半殖民地半封建社会过渡,在此社会转型的特殊时期,出现了大批的海外移民。清政府的残酷压榨,再加上天灾频仍,大量破产的百姓纷纷外逃。此外,在当时“西学东渐”的影响下,许多广西学子出洋留学,也成为海外移民的重要组成部分。

——摘编自梁茜茜《论清末广西海外移民的类型及特点》

材料三 1940年,日军将越南作为向中国华南进攻及发动太平洋战争的军事基地,导致广西边境交通受阻,广西人迁居海外的人数剧减。日军发动太平洋战争以后,南进侵占东南亚,大约有11万侨胞又迁回广西。而广西一大批爱国志士,利用广西的特殊地理位置,移迁至越南开展抗日救亡活动。1942年,中国远征军进入缅甸,抗战胜利以后,因为各种原因,少数广西籍士兵流落在缅甸和印度。

——摘编自向大有《民国时期广西向国外移民三个时段社会背景特征》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析清末广西人口大量外迁的背景。(2)根据上述材料,指出相较于清朝末年,抗战时期广西人口迁移的特点,并结合所学知识予以说明。

材料一:中国古代的国家安全观视“大一统”为中华民族最根本的政治追求。各边疆少数民族也都普遍认同“统一”的政治观念,汉代的匈奴说自己的祖先是“夏后氏之苗裔”,唐代西域的突厥政权自称“桃花石”(即中国)。受“大一统”思想的影响,古代中国与周边国家也逐渐形成了比较稳定的东方封贡体制和宗藩观念。

——摘编自底蕴《中国国家安全观的历史演变》

材料二:左宗棠主张海防和塞防并举。他建造福州船政局,注重从西方引进先进技术和技工,强化东南沿海水师,十分重视沿海战略要地的军事防备。在收复新疆后,左宗棠加强了西北地区的军事防务,创办了兰州制造局和甘肃织呢局。他力主援越抗法,希望打破法国侵吞我国资源的企图。在收复新疆的过程中左宗棠宣称“我之疆索,尺寸不可让人”,目的是保卫国家任何一寸领土,维护国家的领土完整,从而维护国家的安全。

——摘编自李风《左宗棠的国家安全思想及其现代启示》

材料三:总体国家安全观是党中央领导集体面临错综复余的新的安全局势创造的最新理论成果,“以人民安全为宗旨,以政治安全为根本,以经济安全为基础,以军事、文化、社会安全为保障,以促进国际安全为依托”,是中国国家安全理论的最新成果。

——摘编自张志丹《总体国家安全观的重要意义》

(1)根据材料一并结合所学,概括中国古代国家安全观的核心思想并分析其产生原因。(2)据材料二并结合所学,概述左宗棠国家安全思想的新内容并说明其积极意义。

材料一 1895年,法国摄影师卢米埃尔兄弟拍摄世界第一部电影《火车进站》。1896年上海放映了“西洋影戏”,这是中国第一次放映电影。1908年西班牙商人雷玛斯在上海虹口搭建了第一座电影院——虹口大戏院。此后北京及内地,电影放映日益增多。“默片”时代,由卓别林担任主角的美国电影在中国颇受欢迎,《摩登时代》中,卓别林以滑稽、幽默的艺术形象,塑造工人成为大机器生产中的一颗螺丝钉,带给人们无尽的欢笑和泪水、更留下对社会弊端的无情戏谑和讽刺。由于外国影片输入中国,多具文化侵略的性质,引起我国一部分知识分子摄制“中国影片”的愿望。从1896年到1932年,中国本土电影从无到有,获得了长足进展。20世纪30年代以来,随着抗日救亡运动的深入发展,国产爱国影片的影响不断扩大,改变了以上海为中心的中国电影业传统分布状况,并对战后中国电影及其文化面貌带来较为深远的影响。

——摘编自刘艳《民国时期上海电影业》

材料二 新中国成立后,原本在中国占据主导地位的美国影片逐渐退出中国大陆市场,与此同时,引进的苏联影片风靡一时。苏联电影叙事大多贴近中国的时代发展诉求,为中国共产党的执政实践提供注解,激发民众投身工业化建设的爱国热情,借助电影寓教于乐的功能对广大民众进行思想政治教育。1956年苏共二十大后,中苏两国产生了思想分歧,最终演变成中苏关系恶化,苏联电影在中国逐渐走向衰落,到20世纪60年代初,中苏两国电影文化的交流几近停滞。

——摘编自揭祎琳《新中国成立初期美苏影片的历史交接》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中、西电影业发展的异同。(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪五六十年代中国电影业的变化,并分析其原因。

材料一 在清代中叶之前国家的边界大多模糊不清,近代中国转变为统一多民族国家后,遇到与国外边界产生纠纷的情形。直到清末,清朝才逐渐注重以科学的经纬度来测绘精确的边界地图……鸦片战争后,晚清国家已岌岌可危,文祥等人认为影响国家安危的原因在于中国“在内无深知洋务之大臣,在外无究心抚驭之疆吏”,主张“驭外之端”为保证国家安全的第一要务。比文祥视界更清晰的,则是梁启超、郑观应等人。在梁启超看来,国家安全与否,并非富国强兵而获得物质财富和先进技术,而在于“新民”,“新民为今日中国第一急务”。甲午战争之败与庚子事变,虽然逼出了清末新政,但清朝主要政体并无改变。皇权无法彻底放弃专制而建立近现代国家安全体系,传统的“国家安全”已摇摇欲坠。1912年初,清帝国“安全体系”彻底崩溃。

——摘编自张永攀《从先秦“王畿”到近代民族国家》

材料二 中国共产党诞生于国家内忧外患、民族危难之际,对国家安全的重要性有着刻骨铭心的认识。党的百年国家安全思想的发展可以分为三个阶段。从建党到改革开放,遵循以军事为核心的国家安全观,其中从建党到建国的28年间,军事革命是党的国家安全思想的核心;从建国到改革开放,党确立了以军事建设为核心的国家安全思想,强调军事安全和政治安全,经济建设服务于军事安全。从改革开放开始到十八大,党的国家安全思想的核心是发展,经济建设成为国家安全的基础。党在十八大以来创立了总体国家安全观,统筹发展和安全,把国家安全贯穿到党和国家工作各方面全过程,坚持系统思维,构建大安全格局,以总体国家安全观为引领构建国家安全体系。

——摘编自肖晞、王一民《中国共产党百年国家安全思想发展析论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清时期中国国家安全观的变化,并分析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国共产党国家安全思想的特点,并分析其意义。

临清卫设置大事记

至元二十七年(1290),即会通河开通第二年,“改利津海道运粮万户府为临清御河运粮上万户府”。

皇庆元年(1312),枢密院议“各处都府并总管高丽、女直、汉军万户府及临清万户府,秩三品”,专门规定了临清万户府总管的品级为正三品。

洪武六年(1373)十一月,明廷“命置仓于临清以贮转运粮储,仍以军士三千守之”。

正统十一年(1446)二月,“宜易临清千户所为守御千户所,除吏目一人,以便会鞫”。

正统十四年(1449)十一月,明廷命“徙山东济宁左卫于临清,改为临清卫,以临清守御千户所”。

——摘编自胡雪艳等《明代临清卫与运河漕运》

(1)根据材料并结合所学知识,简析临清卫设置的背景。(2)根据材料,判断临清应位于图中的(从①②③④中选填一个序号),并说明理由。

中国古代经济重心南移

中国古代经济重心自汉至宋发生了明显转移,由北方的黄河流域逐步转移到江南的长江流域。下面是研究这一变化问题的有关材料:

材料一 甲:西汉至北宋南北方人口占全国人口比例的变化

| 西汉 | 唐天宝年间 | 北宋崇宁年间 | |

| 黄河中下游地区 | 70.3% | 57.1% | 29.9% |

| 长江流域 | 20.3% | 38.1% | 54.3% |

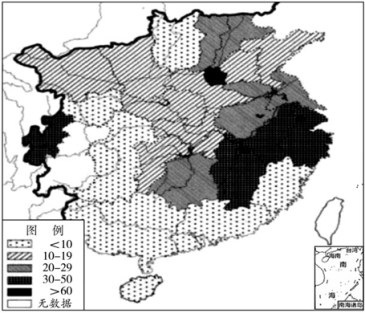

乙:北宋中期土地垦殖率

材料二 宋代东南地区人均耕地越来越少,在土地上从事耕作的农民,无论是主户还是客户都为提高单位面积上的粮食产量而作出各种努力。在精耕细作农业的支撑下,“吴楚之地方数千里,耕有余食,织有余衣,工有余材,商有余货”。故宋人称:“今天下根本在于江淮,天下无江淮不能以足用,江淮无天下自可以为国。”天下根本在于江淮并不夸张,太平兴国六年朝廷规定由江淮漕往京师的粮食为400万石,至道初年增为580万石,大中祥符初年又增至700万石。

——以上材料均摘编自韩茂莉《中国农业地理》

(1)材料一对研究“经济重心南移”有何史料价值,请分别加以说明。(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国古代经济重心南移的主要影响。

材料一 清乾隆以来,称海关所在口岸为“母口”,内陆常关、厘卡为“子口”。第二次鸦片战争后,依《天津条约》之规定,英、法、美等国外商若“已在内陆买货,欲运赴口下载或有洋货进售内陆,倘愿一次纳税,免各子口征收纷繁”,而中国商人仍需逢关纳税,遇卡抽金,不堪重负,只得部分地将税金转嫁于蔗农,许多蔗农被迫改种它物。据《东莞县志》(1911)记载,随着洋糖大量倾销,台湾、福建等地“旧日之糖,销路日微……多转由洋糖厂漏煮(精炼加工)”,民间不乏“或有以重金告求外洋糖车(制糖机械)奥妙者”。在此形势下,四川尤内江地区糖业经济却得到巨大发展——1911年,内江本地甘蔗种植面积超耕地面积50%,每年糖产量近万吨,超全国总产量50%。

——摘编整理自范毅军《广东韩梅流域的糖业经济》等

材料二 民国初年,四川军阀割据,关卡林立,糖税冗杂,无一定规,杂乱难考,多以糖房的牛只数量和产糖量进行双重计税,甚至有预征至1985年,致使内江糖业渐渐没落。1937年川政统一后,内江开展糖税制度改革,撤销了糖税(厘)局,实行糖清、白糖、桔糖改一税制,由营业税局负责核实征收,统一征收糖类专项营业税。1942年,国民政府财政部设川康区食糖专卖局于内江,糖类统税改为糖类专卖,按糖类收购价格(未核定收购价格前按当地批发价格)的30%征“专卖利益”,内江地区的糖税收入暴发性增长,与自贡制盐业并驾齐驱,内江成为川内重要经济中心,财政影响力甚至超过成都和重庆。1941年内江糖类统税收入不到1000万元,1943年增长到20845万元。

——覃玉荣《抗战时期川康区食糖专卖政策对内江糖业的影响》

材料三 新中国初期明确规定甘蔗、土糖为国家统一收购物资,一律不许进入利伯维尔场,全部实行统一收购,内江糖业进入“黄金时代”。1991年,内江市恢复征收糖业营业税,鼓励制糖自主经营,与市场接轨。但糖税制度改革忽视了必要流动资金、储存设备和等问题,许多糖厂选择将税负转嫁蔗农,导致蔗区损农坑农现象普遍,甘蔗面积剧减。糖厂进而“难为无米之炊”,最终许多制糖人才出走内江,内江制糖业逐渐衰落沉寂。

——张格《新中国成立后内江糖业的兴衰》

(1)根据材料一并结合所学,概括晚清关税制度下中国糖业的发展状况。(2)根据材料二并结合所学,分析内江糖税制度改革的影响。

(3)根据材料并结合所学,谈谈你从内江糖业兴衰中得到的启示。

材料 清雍正九年(1731)十二月,以台湾大甲西社为主的多地“番民”(注:原住民)发动叛乱,这是清代台湾规模最大的“番民”起义。事件初期,“番民”反对官吏苛政酷刑而泄愤报复,焚烧房屋、杀害胥役等,台湾官府持“无足轻重”态度,剿抚偏重于“安抚”。第二阶段,奇仑等社“番民”则主动攻击城镇、伏击官兵等,还出现企图“称王”等行为,呈现出明显的“谋逆”性质。各路官员开始“重兵围剿”,以正国法。中央政府也由“依靠官员治理”到“中央介入整顿吏治”。官方举措的变化,一方面是当地文武官员治台观念与举措磨合的体现,另一方面也检验了中央设立巡台御史制度的治理成效。巡台御史作为中央官员,既可弥补百姓对于政府信任与想象的缺失,有效遏制群体性事件的蔓延,又利于加强中央对剿抚行动的管控。除此之外,亦有汉人助力官府剿抚。当官兵追贼时,遇义民千余人,执大清旗号,奋勇飞到,协助追剿,且“参将侯元勋连夜带兵并领义民回凤山县保固”。可见民众对于清廷的支持。

——摘编自齐笑婕《雍正年间“台湾北路番乱事件”再研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清政府应对“番乱”事件的措施。

(2)根据材料并结合所学知识,简析清政府措施带来的影响。