| 时间 | 中国 | 外国 |

| 14~15世纪 | 朱元璋在位期间,与占城、爪哇、暹罗等30余国进行官方贸易。 废除丞相制度。 郑和七下西洋,是世界航海史和中国古代对外交往史上的壮举。 | 德国人古登堡发明了最早的印刷机。 哥伦布到达美洲大陆。 佛罗伦萨200余家纺织工场雇佣3万余名工人。 |

| 16世纪 | 张居正进行赋役合一、统一征银的“一条鞭法”改革。 李时珍《本草纲目》刊刻。 玉米、番薯、马铃薯等高产作物传入中国。 汤显祖出生,代表作《牡丹亭》表现男女主人公冲破礼教束缚,追求爱情自由。 | 哥白尼提出“太阳中心说”。 意大利传教士利玛窦到中国,传播了西方自然科学知识。 莎士比亚出生,代表作《哈姆雷特》。 |

| 17世纪 | 朱子学在日本为官方推崇,成为显学。 茶叶大量输往欧洲。 宋应星《天工开物》刊刻。 美洲白银大量流入中国。 郑成功收复台湾。 | 英国入侵印度,英属东印度公司在印度开展殖民活动。 英国早期移民乘“五月花号”到达北美。 |

——据李亚凡编《世界历史年表》等

表为14—17世纪中外历史事件简表。从表中提取相互关联的中外历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,中外关联,史论结合。)

材料一 清朝康、雍、乾长达一个多世纪中,社会总体稳定,清政府取消了人头税,根据耕地面积确定税额,减轻了下层百姓负担。农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制。玉米、甘薯等耐寒、耐旱、高产作物不断推广,人们将林木覆盖的山地和草原广为开垦。人口从清初的1.8亿增加到鸦片战争前夕的4亿之众,引起了一系列变化:一些地区“游手好闲者更数十倍于前”“田地贵少,寸土为金”;水土流失和草原沙化现象凸显;农业人均收益递减,各地民变此起彼伏。

——摘编自李龙潜《明清经济史》

根据材料一并结合所学知识,说明清中期人口膨胀的原因及其影响。

材料 商周时期的甲骨、竹简、木牍,或许是中国最古老的“报纸”。据传周代已经有了去各地采风问俗的史官,他们要“陈诗以观风”。王安石认为,孔子编订的《春秋》相当于剪裁拼凑的鲁国官报。直到西汉才出现了用绢帛抄写的专门收集皇帝谕旨、臣僚奏议、官吏任免及军政新闻的邸报,东汉则采用了纸,报纸正式出现。隋唐时期,中央为了加强与各藩镇的联系,开始设置专职机构从事邸报的编辑发行事宜,邸报名称出现。唐朝邸报的发行对象已经不限于藩镇和地方高级长官,而且扩大到中央各部和分封各地的王公贵族。宋代邸报的发行期开始固定化,发行对象也已扩散到民间。明朝设通政司,专门管理邱报的发行事宜。清代改名为《京报》,特许荣禄堂南纸铺承印,并向社会广泛发行;到咸丰、同治年间,刊行(京报)特权开放,北京前门外的私营报房发展成十几家。(京报)基于其官方背景而成为当时第一大报纸,但随着民国的建立,(京报)停止发行。

——摘编自杨文光(中国报纸发展史话)

(1)编写一幕发生在20世纪初北京某私营报馆内的人物对话场景。(要求:先写出对话主题,主题要紧扣20世纪初当时政治或经济领域的的重大事件;对话内容要围绕主题展开,观点明确;对话过程完整,逻辑清晰。)

(2)结合中国邸报的发展情况,说明邸报的历史是一部“科技史”。

材料一 公元前11世纪下半叶,周公东征胜利后,在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建“城”,“国人”居于城内,“野人”居于城外,他们都享有一定的政治权利,国人政治身份高于野人,西周时期的“国”指天子诸侯之都城,其建设有一套理想化的标准模式。都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征,秦以后两千多年都城的修建往往继承了这种规划传统。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 公元前8世纪,希腊城邦兴起,为数众多的城邦一般都建在高地或山丘上,建有城墙等防御设施。城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗教中心,城市的中心广场即市政广场是城邦社会与政治活动中心。在许多城邦,人民凭着对土地的拥有权而获得公民权,可以参与城邦公共事务的讨论和执行,城邦一般以一个城市为中心,周围有大片的农村地区,这是城邦的主要经济基础。

——摘编自黄洋等主编《世界古代中世纪史》等

(1)依据材料一、二并结合所学知识,分别概括西周时期的都城和古希腊城邦的特点。

(2)依据材料一并结合所学知识,分析西周政治制度对中华文明发展的影响。

| 徐中约 | 费正清 |

| 英法联军之役后西方国家通过建立条约口岸和扩展商务,争夺贸易利益和经济特权,俄国人则既强调贸易收益也强调取得领土。从南、北而来的这两股推进势力,构成了一种钳形活动,掐住满清王朝。在随后的一个世纪里,西方和俄国是影响中国的两个主要根源。 —《中国近代史》 | 到了1860年代初期,外国商人与外国势力因各种有利条件使中国的贸易与世界市场的关系更密切,也随世界市场的荣枯兴衰而起伏。外国人因为有治外法权的保护,得以跻身这个帝国的统治阶层。若说这样的结果是把中国当殖民地来剥削,不如说外国人有幸参加了中国企图西化的过程。 —《剑桥晚清史》 |

材料 下列表格是中国古代科举制度发展演变简表。

| 时期 | 录取数量或方式 | 考试内容 | 考试程序 |

| 唐代 | 进士录取率只有百分之一二 | 诗赋、儒家经典、法律、文字、算学等 | 武则天时,初设殿试,但未形成定制 |

| 宋代 | 录取名额大为增加 | 儒家经典为主,儒家经典可依据多种注疏 | 考试分解试、省试、殿试三级;殿试成为定制,录取权由皇帝直接掌握 |

| 明代 | 开始实行“南北榜”,即南北方的学子,按照其所处的地域进行排名,分别录取出贡生后,再统一参加殿试。 | 命题范围只限于四书五经,答卷只能以朱熹的注释为主 | 士人需先入地方学校为生员或入国子监为监生,再通过乡试、会试、殿试而入仕 |

材料一 清末时人曾这样说:“新党之议论盛行,始于时务报;新党之人心解体,亦始于时务报。”…当立志维新变革的康有为再次上书皇帝不达后,…黄遵宪、汪康年等人提议以强学会之余款筹备办《时务报》以“开民智”,并请康有为的得意门生,在康有为上书活动中表现出超众的宣传组织才能的梁启超担任撰述。在甲午战后人心思变的情势下,《时务报》终于1896年8月9日在上海创刊。…在创刊号登出的《论报刊有益于国是》文中,梁启超开宗明旨地说明了办报的目的与作用:…录各省新政,则阅者知新法之实有利益及任事人之难经划与其宗旨所在。可以奋励新学,思洗前耻矣。旁载政治、学艺要书,则阅者知一切实学源流门经与其日新月异之迹,而不至抱八股八韵考据词章之学,枵然自大矣。

——雷顾《略论<时务报>》

材料二 大抵阅日报者,则商贾百执事之人为多…阅自报者,则士大夫读书之人为多,而下焉者则病其文字之艰深。

材料三 时务报于上海,其经费变则文襄(张之洞)与有力焉。而数月后,文襄以报中多言民权,干涉甚烈。其时鄙人之于文襄,殆如雇佣者与资本家之关系,年少气盛,冲突愈积愈甚。

——梁启超

(1)根据材料一,《时务报》创办的宗旨和目的是什么?

(2)根据材料二、三,《时务报》在办报过程中碰到了哪些问题?从中折射出戊戌变法失败的原因是什么?

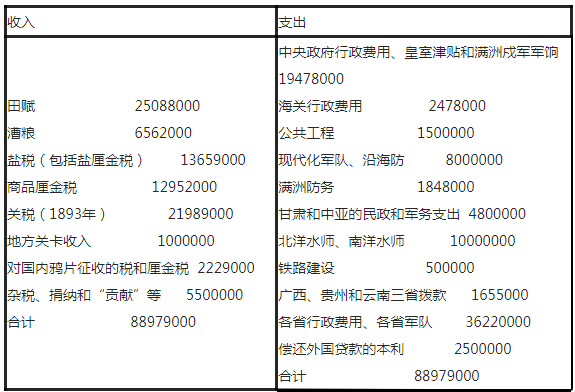

19世纪90年代初期(清)中央政府年收支的估算数(库平银)

——费正清、刘广京主编《剑桥中国晚清史(下卷)》

(注:漕粮,通过河运和海运由东南地区漕运至京师的税粮。厘金,一种商业税。捐纳,是中国古代政府为弥补财政困难,允许士民向国家捐纳钱粮以取得爵位官职的一种方式。)

依据材料并结合所学知识,说明材料中的主要历史信息。(要求:提炼材料中的三条信息,并做简要说明)

材料一 ……那时中国的海关是自主的,朝廷所定的海关税则原来很轻,平均不过百分之四,清政府并不看重那笔海关收入,但是官吏所加的陋规极其繁重,大概连正税要收货价的百分之二十。中国法令规定税则应该公开,事实上,官吏绝守秘密,以便随意上下其手。外人每次纳税都经过一种讲价式的交涉,因此很不耐烦。

材料二 ……每种货物应该纳多少税都明白地载于条约,那就可以省除争执。负责交涉条约的人如伊里布、耆英、黄恩彤诸人,知道战前广东地方官吏的苛捐杂税是引起战争原因之一,现在把关税明文规定,岂不是一个釜底抽薪,一劳永逸的办法?而且新的税则平均到百分之五,比旧日的自主关税还要略微高一点。负交涉责任者计算以后海关的收入比以前还要多,所以他们扬扬得意,以为是他们的外交成功。其实他们牺牲了国家的主权,贻害不少。

——摘编自蒋廷黻《中国近代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳当时中国关税的特点并分析其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析从材料一到材料二中国关税发生的变化及原因。

(3)根据材料并结合所学知识,简要评析材料、二中中国的关税政策。

材料1949年9月30日,中国人民政治协商会议第一次会议的代表们在天安门广场,挥铲为“人民英雄纪念碑”奠基,毛泽东当场宣读碑文:“三年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!三十年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!由此上溯到一千八百四十年,从那时起,为了反对内外敌人,争取民族独立和人民自由幸福,在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽!”

(1)在“三年以来”的人民解放战争中,中国共产党领导解放区军民进行了那些斗争?(答出三项即可)。

(2)试概说“三十年”期间,中国共产党探索具有中国特色革命道路,并取得成功的事例两个。

(3)从“一千八百四十年”起,“为了反对内外敌人,争取民族独立和人民自由幸福”,中国人民进行了艰苦决绝的斗争。请仿照下列,另举两例。

例:农民阶级领导的太平天国运动,沉重打击了清王朝和外国侵略者。他的失败说明农民阶级作为小生产者的代表,缺乏科学理论的指导,承担不起领导中国民主革命的任务。

(4)中华民族一百多年来浴血奋斗,留下了许许多多的宝贵经验和惨痛的教训。这一切对于我们走现代化道路有什么启迪?