材料一 盛唐年间,出于巩固新拓领土和加强边疆守备的战略需要,在边地设十节度使,领边防节镇。后内地刺史加受节度使衔。安史之乱后失于外重,尾大不掉,终于酿成藩镇割据。宋代统治者十分重视唐代藩镇割据的历史经验,厉行中央集权,走向剥夺地方,强干弱枝的极端,限制和破坏地方的经济文化建设。宋代是外患最多的时期之一,而北宋统治者抵抗无力,至于南渡偏安,其中地方无实力,易于虚弱瓦解是其重要原因之一。

——摘编自林英男《唐宋时代地方行政体制和强干弱枝传统的形成》

材料二 大部分行省的辖区包括今天的二到三个省,远远超过以前王朝的一级地方行政区。这种情况适应了元朝疆域辽阔的特点,避免了中央与地方空档过大状况的出现,做到上下结合、浑然一体。行省于地方事务,凡军、政、财权无所不统,与宋朝分割地方权力的制度明显有异。这种情况很大程度上渊源于元朝特殊的民族征服背景。中央只有加重行省权力,才能够及时并有效地镇压反抗行动,同时也能对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制。行省官员中仅有主要长官能掌握军权,而这类职务通常不授予汉人,因此地方权重之弊可以通过民族防范、民族控制得到部分弥补。

——张岂之《中国历史元明清卷》

(1)据材料一,比较唐朝中后期与宋朝在处理中央与地方关系上的不同,并指出各自产生的后果。

(2)据材料二,概括指出元代行省的特点。结合所学知识简析行省制度形成的积极影响。

(3)综合上述材料,指出中国古代处理中央与地方关系应采取的策略是什么?

材料一 长安城中云集了各国的商人和使节,他们也把各种宗教带到中国……朝鲜半岛各国几百年间均受到唐朝的很大影响。再如锡兰于668年建国后几乎成为一个具体而微的小唐朝……日本在7至8世纪仿照唐代风格建造的一些佛寺至今完好,还能使我们对当时讲求简洁、均衡的建筑风格多少有些认识……隋及初唐时重新建立起大一统的帝国并且使之更为完善,接下来100年间的和平与繁荣使唐时国力大大超过了汉朝,同时制度和文化也取得了突破性进展,而这一进展反过来又推动了国家的全面发展。

——(美)费正清《中国:传统与变迁》

(1)结合所学知识,指出隋唐在制度建设方面取得的突破性进展。根据材料一概括唐朝对世界文明的影响。

材料二 唐代文化是在大一统的局面下蓬勃发展的,带有统一帝国的宏伟,呈现一种兼容的气度……太宗时文成公主入藏,与吐蕃结盟,使丝绸之路向西南(指南亚)延伸……从广州出发到波斯湾、红海等地的航线已经开通,广州港中外商船云集,成为世界循环交通的一环……外来物品不光满足了贵族的奢侈需求,也引起了仿制的兴趣……直接借鉴外来造型的“胡瓶”,则成为唐代相当流行的器物……由于唐朝的稳定和强大,当波斯被大食吞灭时,波斯王选择投奔唐朝,在长安度过自己的晚年。

——袁行霈、严文明等主编《中华文明史》第三卷

(2)根据材料二,概述唐朝对外交流的特点,并结合所学知识分析其成因。

材料一 自明朝后期起,高产作物玉米、番薯、马铃薯自海外传入中国,它们不仅单位亩产量大,而且适应性强,不与五谷争地,旱地、山地等处皆可种植,因此得到广泛传播,在一定程度上缓解了人口增长对土地造成的压力。烟草、花生等新的经济作物也大致于同时引进,进一步丰富了农产品结构。

自隆庆开放海禁之后,大批中国商品以东南亚为跳板流入欧洲和美洲……与海外贸易的发展相联系,白银货币化成为明朝后期到清朝引人瞩目的现象。明初以铜钱、纸币为法定货币,白银在禁止流通之列。但纸钞因政府未能控制投放量而导致信用下降,……明朝中期,朝廷被迫弛用银之禁,而通过海外贸易大量流入中国的白银恰好弥补了国内银矿不足的缺陷。……白银作为货币,具有不变质、易分割、价值高等优点,其货币化本是商品经济发展的产物,反过来又进一步推动了商品经济的发展。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 清初,为了对付东南沿海的抗清斗争,政府厉行海禁,禁止官民私自出海。

——《普通高中课程标准实验教科书历史必修二》人民教育出版社

材料三 康熙二十三年平定台湾后,即开放海禁,翌年设立江(上海)浙(宁波)闽(漳州)粤(广州)四海关。乾隆二十二年起清廷实行“独口通商”政策,将国内与西洋各国的贸易集中于粤海关一口。

——《中国经济通史清代经济卷》

(1)依据材料一并结合所学知识,归纳明朝时期的中外交往活动给中国经济发展带来的积极影响。

(2)依据材料二、三,指出清朝前期对外经济政策的变化。结合所学知识,概括“独口通商”政策对中国历史发展的影响。

材料一 公元前11世纪下半叶,周公东征胜利后,在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建“城”,“国人”居于城内,“野人”居于城外,他们都享有一定的政治权利,国人政治身份高于野人,西周时期的“国”指天子诸侯之都城,其建设有一套理想化的标准模式。都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征,秦以后两千多年都城的修建往往继承了这种规划传统。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 公元前8世纪,希腊城邦兴起,为数众多的城邦一般都建在高地或山丘上,建有城墙等防御设施。城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗教中心,城市的中心广场即市政广场是城邦社会与政治活动中心。在许多城邦,人民凭着对土地的拥有权而获得公民权,可以参与城邦公共事务的讨论和执行,城邦一般以一个城市为中心,周围有大片的农村地区,这是城邦的主要经济基础。

——摘编自黄洋等主编《世界古代中世纪史》等

(1)依据材料一、二并结合所学知识,分别概括西周时期的都城和古希腊城邦的特点。

(2)依据材料一并结合所学知识,分析西周政治制度对中华文明发展的影响。

材料一 论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。有变动的,只是迫于时代,迫于外面一切形势,改头换面,添注涂改地在变。纵说它有变动,却不能说它有建立。

材料二 倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。

——以上均摘自钱穆《中国历代政治得失》

材料三 民国成立后的二十年是一段令人愁丧的开始……中国的首要问题仍是新旧之间不能衔接……根据过去的经验,坐在龙椅上的人物虽以道德号召,要不是以出卖旁人为习惯的老手,即是一个被人愚弄终身的小儿……要不是有了这些原因,1911年的革命不可能如是侥幸成功。……军阀割据在这段时期内成为普遍现象。旧体制既已拆卸,新的尚未产生,只有私人军事力量可以在青黄不接之际维持短期团结。……如果军阀在历史上有任何贡献的话,那是在八十年外强侵略之后他们更增加了内部压力,于是强迫着中国的青年自行着手寻觅着一套救国方式。

——摘自黄仁宇《中国人历史》

(1)结合所学知识,说明材料一中秦朝和唐朝政治制度“大变动”分别指什么?结合明清相关史实说明材料二中“政府由一个皇帝来独裁”分别指什么?

(2)结合所学知识,分析材料三中旧体制“已拆卸”是指什么?“不能衔接”的新制度是指什么?新旧体制不能衔接导致中国当时出现了什么社会现象?

(3)综合上述材料,归纳中国历史上政治制度发展所反映的历史趋势。

材料一 百家争鸣虽原则上是各家发表自己的看法,批评别人的意见,但也包含了对其他学派某些思想的吸收。如荀子,虽以礼为思想核心,但也特别重法与推崇孔子,以致有人将其当作法家,还有人将其当儒家。

——选自孙景坛《百家争鸣新论》

(1)根据材料一,概括作者对“争鸣”的主要认识。

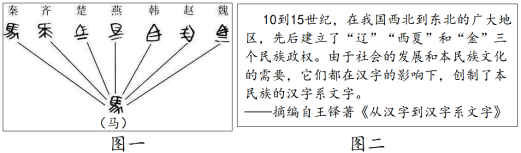

材料二

(2)分别指出材料二中两幅图所反映的历史现象,并简述各自的影响。

材料三 帝引见朝臣,诏断北语,一从正音。又诏革衣服之制,改国姓为元氏姓,盖帝优于文学,恶本俗之陋,欲以华风变之,故不惮为此举也。然国势之衰,实始于此。

(3)根据材料三,指出作者所评述的历史事件及其观点。

材料四 (汉)灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡饭、胡箜筷、胡笛、胡舞,京都贵戚竟为之。

——《后汉书·五行志》

孝文帝:“雅好读书,手不释卷。‘五经’之义,览之便讲,学不师授,探其精奥……”

——《魏书·高祖纪》

(4)依据材料三、四和所学知识,谈谈我们应如何正确对待不同的文化?各民族文化的交流对中华民族的发展有什么影响?

材料一:在古代雅典政治运作中,一个公民是一个士兵、一个法官并且还是政府会议中的一分子,他所有的公共职务要亲自去做。伯里克利说:“当优先推举某人去担任公共职务的时候推举他的原因不是由于他是特定阶级的成员,而是由于他所具有的真实才能。只要具有为国家服务的能力,没有人会由于贫穷在政治上ー文不名。”雅典还构建了一套预防权力集中的机制。如议事会的常设机构采取的是50个部落轮流当政的办法,议事会的负责人也由抽签决定,每天更换,任何人不得在一年中两次担任负责人。

——摘编自张港张文伟《古代雅典民主政治特性分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代雅典民主政治的特点。

材料二:光荣革命后英国实行的是君主立宪制度,这在当时的世界是最为开放的政治制度,其他国家不可望其项背。但国家政权掌握在贵族手中,在选举上存在着议席分配不合理、选举权狭小及选举手段腐败现象,而工业革命孕育的两个新的阶级(工厂主阶级和工人阶级)却完全没有政治权利,这不能适应变化的社会现实,因而被当时的人称为“旧制度”。

——钱乘旦主编《世界现代化历程·总论卷》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出材料中“当时的人”所称为的“旧制度”存在的问题。

材料三:我们的制度是人民代表大会制度,共产党领导下的人民民主制度,不能搞西方那一套。社会主义国家有个最大的优越性,就是干一件事情,一下决心,一做出决议,就立即执行,不受牵扯。我们说搞经济体制改革全国就能立即执行,我们决定建立经济特区就可以立即执行,没有那么多互相牵扯,议而不决,决而不行。就这个范围来说,我们的效率是高的,我讲的是总的效率。

——摘自《邓小平文选》

(3)根据材料三,概述中国“人民代表大会制度”的优越性。

(4)综合上述材料并结合所学,谈谈你对政治制度发展趋势的认识。

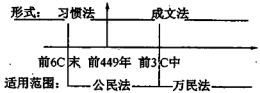

材料一:

(1)根据材料一,归纳古代罗马法的发展趋势,并分析其主要原因。

材料二 (某文件规定)凡未经议会同意,以国王权威停止法律或停止法律实施之僭越权力,为非法行为。

凡未经议会准许,借口国王特权,为国王而征收,或供国王使用而征收金钱,超出议会准许之时限或方式者,皆为非法。

除经议会同意外,平时在本王国内募或维持常备军,皆属违法。

(2)指出材料二文件颁布的直接背景,从政治转型角度分析其影响。

材料三 “民国”之取代自秦始皇以来两千多年“帝国”……是一种前无古人的变化。它打破了历代王朝的更迭机制,因而也触动了传统社会的各条神经,是政治制度、法律体系和社会思想的一大跃进。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(3)根据材料三并结合所学知识谈谈你对中华民国的成立“是政治制度、法律体系和社会思想方面的一大跃进”的理解。

材料四 我国宪法以国家根本法的形式,确立了中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论体系、中国特色社会主义制度的发展成果,反映了我国各族人民的共同意志和根本利益,成为历史新时期党和国家的中心工作、基本原则、重大方针、重要政策在国家法制上的最高体现。……我们要更加自觉地恪守宪法原则、弘扬宪法精神、履行宪法使命。

——2012年12月4日,习近平在首都各界纪念现行宪法公布施行30周年大会上的讲话

(4)概括材料四的核心思想。请用80年代以来我国法制建设的史实来印证这一思想。

材料一 对于洋务运动,当时的人颇有批评,以下看法较具代表性:

| 刘锡鸿 | 中国空虚不在无船无炮,而在无人无才,此皆政教之过也;西洋技巧文字,似不可纷纷讲求,致群鹜于末,而忘治道之本;不思整饬纪纲(纲常伦理),而惟骛心于凶器之末何欤? ——《刘光禄遗稿》 |

| 郭嵩焘 | 西洋立国以政教为本;日本仿行西法,大小取法泰西,月异而岁不同;(中国专注于造船、制器、练兵)考求洋人末务而忘其本,自以为安。 ——《伦敦与巴黎日记》 |

材料二 二十多年前草写《中国政治思想史》的时候,我所看见康氏的著作不过是现在所看见中的一小半。他的思想,我既不能有全面的认识,也不曾作深入的剖析。因此我的论断不免有舛误的地方。例如我说:“康氏以立宪为保皇之手段,故其所号召者为假民权。托孔子以为变法之口实,故其所号召者为假维新。”多看他的著作,细研他的思想之后,我发现这个论断几乎与真相恰相反背。现在我认为这两句话可以改为“康氏以保皇为立宪之手段,其所号召者为渐进之真民主。谓孔子为改制之圣人,其所企求者实为制度与思想之一体维新。”

——萧公权《问学谏往录》

材料三 在北京大学1918年11月所组织的演讲中,李大钊说:“我老老实实讲一句话,这回战胜的,不是联合国的武力,是世界人类的新精神。不是那一国的军阀或资本家的政府,是全世界的庶民。……这新纪元的世界改造,就是这样开始。资本主义就是这样失败,劳工主义就是这样战胜。”

——《北京大学日刊》1918年12月6日

请回答:

(1)据材料一,指出刘锡鸿和郭嵩焘主张的不同之处。据此分析两者分别代表哪一派别?

(2)据材料二,指出康有为思想的特点。结合所学知识分析其原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,归纳近代前期中国思想解放的特点。

材料 王安石非常重视学校培养人才的作用,认为“古之取士,皆本于学校”,执政后便进行了学校制度改革。面对当时太学所培养的人才往往名不副实的问题,王安石创“太学三舍法”,对学生进行考核。在教员方面,设直讲十名,每两人主讲一经,根据所教学生的道德行为和经术学问的进步或后退人数的多寡,来评定他们的教学成绩,实施奖惩。1071年,神宗下诏置京东、京西、河东、河北、陕西五路学,辟选“经术行谊”之上者为学官,还规定每州给田十顷为学粮保证办学经费。熙宁八年(1075年),王安石将自己主持撰写的《三经新义》颁于学校,作为学生的必读教材。通过学校改革,既为变法运动培养了大批人才,也使王安石的革新思想得到比较广泛的传播。

——摘编自游彪《宋史:文治昌盛武功弱势》

(1)根据材料并结合所学知识,概括王安石学校制度改革的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析王安石学校制度改革的影响。