材料一 中国特色社会主义进入新时代,是我国社会主要矛盾发生根本性变化的重大政治判断,准确标定了我国发展新的历史方向,体现了我们党对我国国情深刻清醒的认识,为在新的历史起点上把中国特色社会主义不断推向前进提供了科学指导。

材料二 这个新时代,是决胜全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化强国的时代。

——中共中央党史和文献研究院《新时代中国特色社会主义思想专题摘编》

(1)进入新时代,建设中国特色社会主义的指导思想是什么?(2)我国向第二个百年奋斗目标进军分哪两个阶段?

材料一 1980年6月,邓小平在接见外宾时,第一次正式使用“开放”一词,并将它与对外经济政策相联系……中国开始了历史上前所未有的大规模的主动的对外开放……经过30年的努力,我国的对外开放取得了辉煌的成就……十七大报告指出,由于持续推行对外开放政策,我国已经实现了“从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转折”,开放型经济体系已经形成。

——沈迅《浅论中国对外开放理论的渐进发展及其意义》

材料二 实现中国梦必须走中国道路……这条道路来之不易,它是在改革开放30多年的伟大实践中走出来的,是在中华人民共和国成立60多年的持续探索中走出来的,是在对近代以来170多年中华民族发展历程的深刻总结中走出来的,是在对中华民族5000多年悠久文明的传承中走出来的,具有深厚的历史渊源和广泛的现实基础。

——习近平《在第十二届全国人民代表大会第一次会议上的讲话》(2013年3月)

(1)请回答,材料一中“中国开始了历史上前所未有的大规模的主动的对外开放”是在哪次会议之后?“实现了‘从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转折’”指的是我国形成了怎样的对外开放格局?(2)材料二中的“中国道路”指的是什么道路?沿着这条道路,到中华人民共和国成立100年时,党将带领人民实现怎样的奋斗目标?

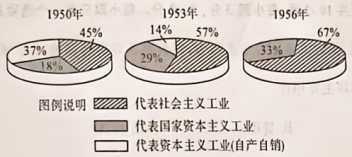

材料一 下面是1950—1956年我国工业中各种经济成分的变化情况(以工业总产值为100,不包括手工业)。

材料二 我国第一个五年计划规定,在5年内,投入总额为766.4亿元,其中基本建设投资占总额的55.8%,工业是重点,苏联援建的156项大中型建设项目主要集中在东北地区。

——以上材料根据《中国现代化历程》等整理

(1)根据材料一、指出1950—1956年我国经济成分发生的变化及变化的历史意义。(2)根据材料二、归纳指出第一个五年计划实施的特点,分析说明形成这一特点的原因。

材料一:从20世纪50到60年代,党的第一代领导集体探索出高度集中的计划经济体制。“一五计划”集中主要力量进行工业建设。1954年,全国人大提出包括现代化的工业、农业、交通运输业和国防在内的“四个现代化”的目标。60年代中期又提出分“两步走”的战略构想,要在较短的时间内把我国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国。

——摘编自王娟《脉络·蕴涵·意义:大历史观视域下的中国式现代化》

材料二:改革开放后,邓小平创造性地提出建设“中国式的现代化”和“小康社会”的奋斗目标。习近平总书记在2021年指出:“我们坚持和发展中国特色社会主义,推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展,创造了中国式现代化新道路,创造了人类文明新形态。”“中国式现代化”的重心在“中国式”,展现出中国共产党、中华民族和中国人民对中国式现代化强大的道路自信,意味着中国的现代化道路不是西方国家现代化模式的追随者,而是已经实现了超越,成为并列式的存在。

——摘编自郭玉坤《守正与创新:新中国成立以来中国式现代化的演进之路》

根据材料一与材料二,指出“中国式现代化”发展道路的变化并分析其原因。材料 2021年10月16日神舟十三号圆满发射成功后,中国共产党中央委员会机关报——人民日报在微博上发了一条“跨越时空的同一天”并配上下面三幅图片(见图1、图2、图3),由此引发网友的热议。从中可以看到,跨越时空的同一天,记录着一代代中国人踔厉奋发、笃行不怠的前进历程。

材料一 上海地铁建设的酝酿和筹划始于20世纪50年代。改革开放后,在国家政策的大力支持下,上海地铁建设从战备工程回到市内交通运输上,其建设步伐不断加快。1993年5月28日,上海地铁1号线南段建成试运行,标志着上海的城市交通进入立体化时代。

材料二 上海地铁开工建设到现在30年了,已经形成19条线、772公里、459座车站的大网络,通车线路总里程位居世界各大城市之首。

材料三 苏州轨道交通11号线于2023年7月正式开通运营,并与上海地铁11号线实现“双11”交会。苏州、上海这两座位于长三角地区的核心城市,实现了轨道交通系统的跨省市互联互通,这在国内尚属首次。

(1)根据以上材料,概括上海地铁建设发展的特点。(2)根据材料并结合所学知识,归纳上海地铁建设步伐不断加快的原因。

材料 洪承畴是清军入关之前归降的明朝高官,曾经以大明蓟辽总督的身份主持松锦战役,因为战败被俘而降清,后来在清军定鼎中原以及安抚各地人心方面出了很多力。清初,朝廷对像洪承畴这样的大批明朝投降者的加入是持欢迎态度的,很多投降者也深受礼遇,进而出将入相。公元1776年,乾隆皇帝下了一道诏令给国史馆,要求专门开立一个传记门类,名叫《贰臣传》。所谓“贰臣”,就是有过变节历史的人,为变节者立传,以往从来没有过,在史书编纂上属于创新之举。乾隆皇帝还直接点名道姓地列举了一些人,作为传记编纂者选人入传的标准。第一个被点名的就是洪承畴。《贰臣传》所收录的人物,不乏像洪承畴这样有大功于清朝的人。这些人原本颇受清廷优待,比如洪承畴入清后也是官居高位,没想到现在却被挑选出来,还被打上了“贰臣”的羞耻烙印。

——以上材料摘编自胡阿祥、刘志刚《开编<贰臣传>的创意之举》

(1)根据材料并结合所学知识,请概括乾隆皇帝开编《贰臣传》的主要目的。

(2)根据材料并结合所学知识,分析洪承畴等变节者在清朝待遇变化的原因。

材料 沈家本是晚清著名的法学家、法律教育家,亦是中国法律近代化的开拓者和奠基人。自同治三年(1864年)入刑部供职,直至民国二年(1913年)去世,除却八年外放经历,他把毕生精力投入到法学研究与实践中。在沈氏心目中,法学具有至高无上的地位,希望通过改革者的努力,昌明中国法学,对内既可以政平讼理、保境安民,对外则模范列强、齐一法制,藉以收回领事裁判权。当列强入侵,晚清法律改革的序幕逐渐拉开,如何使法律成为国之利器,在沈氏看来,研究“西人之学”的最佳方式莫过于建立新式法学教育,培养新型的法律人才。他提出了“兴学明法”、“预储人才”、“重设律博士”等一系列法律教育思想。在主持变法修律的过程中,沈家本把法律教育的理论付诸实践,他翻译西方法律文献、创办京师法律学堂、兴办北京法学会等尝试。沈家本也注重应用型法律人才的培养,努力提升法学教育质量和发展水平;派员实地考察外国司法制度和法律教育概况,引入西方法律价值观念的同时,不超脱中国本土的现实国情;他也积极普及法律常识,加强法学基础教育,努力使民众明法、守法、用法。

——摘编自黄飞翔《理论与实践:沈家本法学教育思想及当代鉴示》

(1)根据材料并结合所学知识概括沈家本法学教育思想形成的背景。

(2)根据材料并结合所学知识概括沈家本法家教育思想的主要内涵。

材料一 道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

君者,民之原(源)也。原(源)清则流清,原(源)浊则流浊,故有社稷者而不能爱民,不能利民,而求民之亲爱己,不可得也。

——《论语》

“世异则事异”“事异则备变”“废先王之教”“以法为教”;“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”“万乘之主、千乘之君,所以制天下而征诸侯者,以其威势也”。

——《韩非子》

视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身。

——《墨子》

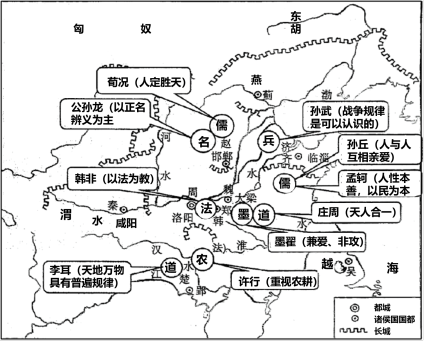

材料二 下图是战国时期的诸子百家代表人物的活动分布和思想主张

(1)根据材料一并结合所学知识,概括材料所涉及的思想流派及其他们的治国主张。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括春秋战国时期思想文化上取得辉煌瞩目的成就的原因。

材料一 以血亲为基础的埋葬制度、礼制及精神信仰、祖先崇拜及祭祀礼仪,与血缘组织密切相关的家族政治,构成了中国早期文明的底色,且最终完成对中国早期区域文明整合的主体还是中原文明。首先是位于中原腹地的二里头文化(夏朝文明)强势勃兴,随后雄踞大中原的商周文明又接力扩展。东周时期列国争雄,同时又蕴含着强烈的统一趋势,文化上反倒有深度的互动交融。秦汉帝国则完成了中国八大核心文化区的政治统一、并持续扩展到周边更广大的一些区域,文化上也日益趋同,奠定了中华文明多元一体格局的基础。

——摘编自戴向明《中国史前社会的阶段性变化及早期国家的形成》等

材料二 周朝建立后,以血脉等亲疏关系为纽带,分封了数量庞大的诸侯国,在周礼和周文化的长期浸润下,形成了以周人为核心的华夏族雏形。至春秋战国时期,迎来了中国历史上第一次族群大迁徙、大流动、大融合的高潮。蛮、夷、戎、狄在中原诸国的争霸战争中纷纷向中原地区汇聚,与华夏族渐成杂居状态。随着族群融合的深化和文化认同的扩大,各大诸侯国均自奉为华夏正统,这就造就了诸侯领土的总和即为华夏疆域的共同认识。

——摘编自刘再营《周人、秦人与早期华夏族共同体意识的形成》

(1)根据材料一、概括中国早期文明发展所呈现的特点。(2)依据材料二、并结合所学知识,概括先秦早期华夏族共同体意识形成的原因。