材料一 科举制大事年表

1隋炀帝大业元年(605),设置进士科,科举制正式诞生

2武则天长安二年(702),始置武举

3宋太宗淳化三年(992),殿试封弥(糊名)

4宋真宗景德二年(1005),殿试誊录

5明宣宗宣德二年(1427),南北分卷

6明宪宗成化二十三年(1487),八股文定型

7光绪帝三十一年(1905),废除科举制

材料二 作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性。……科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

(2)据材料二,说明科举制对于现代人才选拔的历史借鉴价值。

| A.中书省 | B.门下省 | C.尚书省 | D.参知政事 |

| A.完善社会主义的体制 | B.加强党的政治建设 |

| C.解放思想和实事求是 | D.继承发展和与时俱进 |

材料一 (1)17、18世纪,西欧资产阶级掀起了反对封建专制的思想解放运动—启蒙运动。结合所学在答题纸完成下列“启蒙运动代表人物及其主张”表格。

| 国家 | 代表人物 | 主要观点 |

| 法国 | 伏尔泰 | 自由与平等 |

| 法国 | 三权分立原则;法律是理性的体现 | |

| 法国 | 卢梭 |

材料二 图片历史:

(2)材料二中三位历史人物在长期的实践活动中分别形成了哪些重大理论成果?并结合所学知识简述这三大理论成果在中国近代历史实践中取得的重大成就。

| A.试图纠正国家建设忽视规律的偏向 | B.为中共八大的召开奠定思想基础 |

| C.推动了“双百”方针的提出 | D.否定了“大跃进”开展的必要性 |

| A.清政府自我革新能力的丧失 | B.中国社会性质发生根本变化 |

| C.民族资本主义获得初步发展 | D.民族和民主意识的逐渐觉醒 |

材料一“吾人所最惭愧者,莫如我国无国名一事。寻常通称,或曰诸夏,或曰汉人,或曰唐人,皆朝代名也;外人所称,或曰震旦,或曰支那,皆非我所自命名也……以一姓之朝代而诬我国民,不可也;以外人之假定而诬我国民,犹之不可也。于三者俱失,万无得以,仍用吾人口头所习惯者,称之曰‘中国史’。虽嫌骄泰,然民族之各尊其国,今世界之通义耳。我同胞苟深察名实,亦未始非唤起精神之一法门也。”

——梁启超《中国史叙论》(1901年)

材料二革命党人于1911年11月11日晚组织了谋略处,做出了下面这样一些重要决定:“一、以咨议局为军政府及都督;二、称中国为中华民国;……”“称中国为中华民国”的含义深远:其一,它说明在此之前,“中国”已经是这个地方的国家和民族的称号,“中华民国”只是将其具体化。其二,它说明自此后,“中国”概念由文化、地域和模糊的指称正式被赋予了明确的政治含义。中国不再是文化共同体,而是现代政治共同体的指称了。在这里,“中国”不是“中华民国”的简称,中国人通过“中华民国”自上而下地完成了身份的现代认同。

——李扬帆《未完成的国家:“中国”国名的形成与近代民族主义的构建》

(1)阅读材料一,概括梁启超的观点。结合所学,分析梁启超提出这一观点的客观原因。(2)阅读材料二,概括辛亥革命的意义。结合所学,试从经济、社会习俗角度论述辛亥革命是中国社会近代化进程中的里程碑。

(3)根据上述材料,说明辛亥革命对中国民族国家形成和发展的意义。

| A.民本思想成为社会主流思想 | B.统治者注重对私产的保护 |

| C.社会阶级矛盾得到有效缓和 | D.生产关系领域发生了变革 |

| A.宰相制度的废除 | B.蒙古军队的南下 |

| C.宦官专权的出现 | D.军机大臣的失职 |

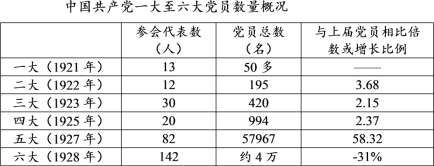

材料一

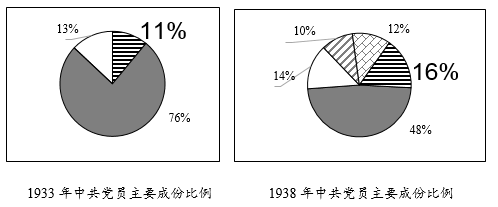

材料二

——摘编自胡绳《中国共产党七十年》

(1)根据材料一,指出中国共产党一大到六大党员数量的变化情况,并结合所学知识分析其原因。

(2)概括材料二的主要信息,并结合20世纪30年代的时代变化加以说明。