材料 战国时秦地处边陲,俗近西戎,“父子无别,同室而居”,“慢于礼义”,勇于私斗,缺乏公利意识。为此商鞅颁布法令规定凡一户之中有两个以上儿子到立户年龄而不分居的,加倍征收户口税。还下令“为私斗者,各以轻重被刑大小”,禁止民众私斗,使秦人“怯于私斗而勇于公战”。

数十年后,荀子游历秦国,感慨“入境,观其民俗,其百姓朴,其声乐不流污,其服不佻,其畏有司而顺,古之风也”。而汉初贾谊则认为:“商君遗礼义,弃仁恩,并心于进取,行之二岁,秦俗日败。”

——摘编自张涛《移风易俗:商鞅变法的重要侧面》

(1)根据材料并结合所学知识,指出荀子和贾谊对商鞅变法态度不同的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析商鞅变法的影响。

2 . 材料

商鞅在秦国原有爵位制的基础上,实行新的军功爵制,新爵制将爵位分成二十等,规定在战场上“能得甲首一者,赏爵一级,益田一项,益宅九亩,赐庶子一人”,如果做官,可为“五十石之官”,爵位可以随着斩敌人首级数目的增加而提高,所赏的田宅和役使的农奴数量、为官的级别也可以累加。爵位成为社会等级的标志,不同的等级拥有不同的特权和待遇。同时规定宗室贵族如果没有军功,也不能享受公族的特权。这以后秦国没有出现过宗法贵族长期执政的现象,为秦国大量引进和重用“客卿”创造了条件。特别是造成“民勇于公战而怯于私斗”的社会氛围,使秦国军队的战斗力始终强于各国。

——摘编自朱绍侯《中国古代史救程》

(1)根据材料,概括军功爵制的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析军功爵制对秦国的影响。

材料一 民弱国强,民强国弱,故有道之国,务在弱民……民辱则贵爵,弱则尊官,贫则重赏。民之见战也,如饿狼之见肉,则民用矣……强国之民,父遗其子,兄遗其弟,妻遗其夫。皆曰“不得(敌首),无返!”

——《史记商君书》

材料二 秦之胜在于官僚制度的建立,政治行政中心所体现出来的秩序和强权。一个巨官僚机器的高度精密可靠的运转,本身就被视为最高目的。在这种秩序崇拜的权力哲学之中,吏员不过是官僚机器的齿轮与螺钉,民众不过是人格化的力役和赋税。他们仅仅在数量和功能上具有意义。

——阎步克《士大夫政治演生史稿》

材料三 有虎狼之民,牛马之士,国虽治,政虽理,其民不人。世之有民也,固先于国,且建国以为人乎?

——章太炎《国故论衡原道下》

(1)据材料一并结合所学知识,指出商鞅采取了哪些弱民强国的措施,并指出其目的和影响。

(2)材料二认为秦的强国之道是什么?指出材料二与材料三对秦强国措施弊端的共同认识。

(3)概括三则材料作者对强国之道各自认识的立足点。

材料一 天子经略:诸侯正封,古之制也。封略之内,何非君土?食土之毛,谁非君臣?故《诗》曰:“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。”

——摘自《左传》

材料二 “为田开阡陌封疆而赋税平”、“民得买卖”。平毁井田中间纵横的阡陌封疆,进一步破坏井田制。按土地多少征税,以法令形式承认土地私有,并可买卖。

——摘自聂玉海《中国古代史》

请回答:

(1)材料一反映的是什么政治制度?它体现了怎样的土地制度?

(2)材料二体现的是商鞅变法中的什么措施?具有怎么样的影响?

材料 战国初期,秦国虽有一定的地缘政治优势,却是华夏体系中的落后国家,当时地处中原的国家都以“戎翟”这个贬义词来称呼秦国。

商鞅确定的改革方略是:首先,只有国家强大,才能在战争中有立足之地;其次,只有改革落后的制度,秦国才能强大;再次,只有摧毁落后和保守的秦国宗氏制度,改革才能进行。为此,商鞅采取的主要措施是农耕、军功、法治、集权四大方略。具体而言就是以重农主义为取向的农耕政策,以国家主义为取向的集权政策,以平民主义为取向的军功政策,以法治主义为取向的以法治国方略。

商鞅新法推行10年,使秦国从“始秦戎瞿之教,父子无别,同室而居”的一个极其落后的国家,变成“秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”。

——摘编自叶自成{商鞅的创新精神与秦国对大国的超越》

(1)据材料并结合所学知识,指出商鞅变法的历史背景,并分析其历史意义。

(2)据材料并结合所学知识,谈谈你从商鞅变法中获得的启示。

材料 秦久居西隅,人们养成了自由散漫、狂野粗鄙、因循守旧的生活习性,关心的是自身物质需要的索取,缺乏劳动自觉性、公利意识、公德约束,缺乏对与日常生活密切相关的生产、作战等活动的创造热情,这种原始的文化传统是秦人实现飞跃最难克服的障碍之一。商鞅对秦原有的文化传统进行渗透式整合,在全社会树立积极向上的生活和劳动态度、为国建功立业的集体精神和明确的人生目标,严惩有碍民风阻挡改革的不良因素,基本上完成了从秦族文化到秦国文化的转变,由此塑造了秦人强烈的事功精神,成为支撑其崛起、强大并最终担当一统华夏的文化内驱力。

商鞅变法的成果体现为风俗净化,文化进步,并转化为强大的集体力量。不仅改革秦人不符合时代发展的精神面貌和文化心理,也包括秦曾吸收的六国礼俗的改革,如“私斗”和男女关系混乱等东方各国普遍存在的问题。商鞅变法的成功,使秦国迅速地向东扩张,商鞅变法所定的各项制度自然地随着国力的强盛而成为强势文化而向东扩张。

——摘编自杨瑾《移风易俗对秦文化变革的影响》

完成下列要求:

(1)据材料,指出商鞅变法中为改造秦国文化传统采取的措施及实质;

(2)据材料,概括商鞅变法对秦文化传统改造的影响。

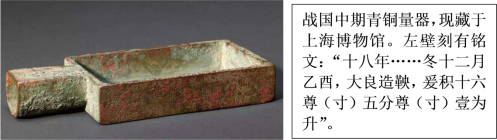

材料一 如图是出土文物商鞅方升

材料二 “不农之征必多,市利之租必重”“国之所以兴者,农战也”“国待农战而安,主待农战而尊”“治国能转民力而壹民务者,强;能事本而禁末者,富”

——摘自《商君书》

材料三 用商鞅之法……一岁力役,三十倍于古……田租、口赋、盐铁之利,二十倍于古……见税什十五,故贫民常衣牛马之衣,而食大彘之食,重以贪暴之吏,刑戮妄加。

——班固《汉书·食货志》

(1)比较三则史料,说明其在研究“商鞅经济改革”中各自的史料价值。

(2)根据上述材料并结合所学知识,简评商鞅的经济改革。

材料一 自古驱民在信诚,一言为重百金轻。今人未可非商鞅,商鞅能令政必行。

——王安石《咏商鞅》

材料二 西周封建制度下,主权经由层级的结构,逐级分享,不论王室,或是诸侯,或 是卿大夫,都不能拥有完整的主权。而在战国开始时,一种新型的国家出现了。在这个国家 里面,国君掌握专制权力,大臣可以自由任免;同时这种官僚制度选任和提拔有才干者,淘 汰不合格者。国家事务远较以前复杂,这就需要一批有管理国家本领的专家来行政,而不长 任用只懂朝廷礼仪的绅士来做官。

——摘编自许倬云《中.国古代社会史论》

完成下列要求:

(1)据材料一,分析商鞅变法能成功的原因。

(2)据材料二,指出战国与西周在国家管理方面的不同之处。结合所学知识,说明商鞅在建立这一“新型的国家”方面采取的主要举措及对秦国产生的影响。

材料一 秦与戎翟同俗,有虎狼之心,贪戾好利而无信,不识礼义德行,苟有利焉,不顾亲戚兄弟,若禽兽耳。

——《战国策·魏策三》

材料二 商鞅说:“始秦戎翟之教,父子无别,同室而居。今我更制其教,而为男女之别,大筑冀阙,营如鲁卫矣。”……秦人务实而好利,但这种价值观仅限于个人层面。商鞅在顺应这种价值观的基础上,把它进一步提升为国家层面的价值观,并以此价值观为基本原则,完成了各项变法改革措施的制定……商鞅之法中,个人私斗是明令禁止的,并且还会受到惩罚;而在战争中勇敢杀敌并取得敌首者,则会受到厚赏。商鞅这一利禄官爵皆出于兵(战争)的政策无疑起到规范人民行为的作用,增强了国家的战斗力。

——摘自邱忠来《商鞅变法与秦文化革新》

材料三 商鞅在风俗方面的革新曾受到一些人的诟病,特别是汉代学者的批评。其中,汉初儒生贾谊的上疏最为有名:“商君遗礼义,弃仁恩,并心于进取,行之二岁,秦俗日数。”(《汉书·贾谊传》)他认为改革后,秦国风俗日渐变坏,表现为富裕家庭中的男性成年后就各自分家,穷苦人家的儿子只能入赘到富人家,这就使得儒家所向往的几代同堂、父慈子孝的氛围不复存在。

——摘自张涛《移风易俗:商鞅变法的重要侧面》

完成下列要求:

(1)根据材料一,概括秦国民风特点。

(2)材料二中,为提升国家层面的价值观,商鞅采取了哪些举措改变旧俗的?有什么积极作用?

(3)材料三中贾谊对商鞅变法的态度是什么?并说明其持此态度的主要依据。

材料 战国初期,秦国虽有一定的地缘政治优势,却是华夏体系中的落后国家,当时地处中原的国家都以“戎翟”这个贬义词来称呼秦国。

商鞅确定的改革方略是:首先,只有国家强大,才能在战争中有立足之地;其次,只有改革落后的制度,秦国才能强大;再次,只有摧毁落后和保守的秦国宗氏制度,改革才能进行。为此,商鞅采取的主要措施是农耕、军功、法治、集权四大方略。具体而言就是以重农主义为取向的农耕政策,以国家主义为取向的集权政策,以平民主义为取向的军功政策,以法治主义为取向的以法治国方略。

商鞅新法推行10年,使秦国从原来的“始秦戎翟之教,父子无别,同室而居”的一个极其落后的国家,变成“秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”。

——摘编自叶自成《商鞅的创新精神与秦国对大国的超越》

完成下列要求:(1)据材料并结合所学知识,指出商鞅变法的历史背景。

(2)据材料并结合所学知识,指出商鞅在“农耕、军功、法治、集权”四个方面所推行的具体举措。

(3)据材料并结合所学知识,分析指出商鞅变法对秦国的影响