材料一

图一春秋战国时期的生产工具 图二废井田开阡陌

(1)分别提取材料一两幅图的信息,并从唯物史观角度指出二者之间的关系。

(2)模仿下面的示例,简介两税法。

| 示例:租庸调制 唐初实行的赋税制度。规定凡是均田人户,均按丁承担定额的租调,并负担一定的徭役。男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为庸。租庸调制有利于农业的恢复和发展。 | 两税法 |

材料二 这个大文人(王安石)实在是一个不错的改革者,它能够考虑到“青苗法”,在政府和农民间建立了庞大的债权关系,还有“免役法”,即资金和劳役的替代法,这就更加大胆了。这些改革使国家富裕了……

——摘编余秋雨《中华文化四十八课堂》

(3)据材料二并从变法的积极作用角度说明王安石“实在是一个不错的改革者”。

商鞅由魏入秦后向秦孝公说:治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多

——《史记·商君列传》

阅读上述材料,谈谈你对商鞅变法思想的认识。

材料一 商鞅合并小都、小乡、小邑、小聚为县,设置县令、县悉,共三十一个县,由国君直接委派官员治理;努力从事农业生产、耕耘纺织,送交粮食布帛多者、免除本人徭役。

——据《史记。商君列传》记载

材料二 孝公用商鞅之法移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓采用,诸侯亲服,获楚魏之师,举地千里,至今治强。

材料三 商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。……秦惠王车裂商君以徇,曰:“莫如商鞅反者!"遂灭商君之家。

——《史记·商君列传》

(1)根据材料一,概括材料所反映的改革措施

(2)根据材料二,概括说明商鞅变法的历史作用。

(3)根据材料三,分析导致商鞅悲惨结局的原因

材料一 秦国商鞅变法成就显著,与秦孝公“诸侯卑秦,丑莫大焉”的心理压力,商鞅“法及太子,黥鼻其傅”变法策略,“疑行无名,疑事无功”的变法手段(注:商鞅“徒木”),变法措施与历史传统(注“尚首功”)的有机结合是分不开的。

——杨庆博、章传文《商鞅变法成就显著的非主流原因探析》

材料二 “商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者”

(公元前338年孝公死,惠王即位)“商君车裂于秦”“商君虽死,秦法未败”

(1)根据材料一,概括商鞅变法取得成功的原因。(不得摘抄材料原文)

(2)据材料和所学知识指出“商君车裂于秦”的原因。“秦法未败”的根本原因是什么?

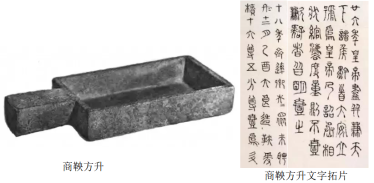

商鞅方升是战国时期秦国铜制量器,出土于晚清时期。

其外壁刻∶"十八年(公元前344年)冬十二月乙酉,大良造(秦国最高官职)鞅,爱积十六尊(寸)五分尊(寸)壹为升。"(即以十六又五分之一立方寸的容积定为一升)。

秦始皇统一六国后在方升底部加刻诏书∶"廿六年(公元前221年),皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、缩,法度量则不壹歉疑者,皆明壹之"。

依据材料并结合所学,为商鞅方升撰写一份解说词。(要求∶多角度提取信息,分析全面,解释合理,表述成文)

材料一 商鞅说服了孝公,使孝公坚定了变法的决心。公元前356年,秦孝公任命商鞅为左庶长,实行第一次变法……商鞅主张对轻罪用重刑。认为这样可以迫使民众连轻罪也不敢犯,重罪更不敢犯。商鞅为了保护私有的耕牛和马,对盗窃牛马的人判处死刑;为了统一度量衡,规定“步过六尺者有罚”。新法规定,凡一家有两个以上的成年男子就必须分家,各立户头,否则要加倍出赋税。努力搞好生产,粮食和布帛生产多的,可以免除劳役。从事末利,游手好闲而贫穷了的,把全家罚作官奴隶。

——白寿彝《中国通史》

材料二 从“秦孝公用商君,制辕田,开阡陌,东雄诸侯”的表述中可以看出,商鞅变法最基本的内容,是强化军事力量,发展农业生产。短短20年,秦国便从一个为六国所不齿的西戎小国一跃而激变为战国七雄之首……但商鞅变法不仅实行严刑峻法,还采取连坐制,激化了社会矛盾。

——摘编自纪录片《大秦岭·第一集宏基伟业》解说词

(1)根据材料并结合所学知识,概括商鞅变法的主要措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明商鞅变法所采取措施的影响。

材料一 行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。……乡邑大治。

太史公曰:商君,其天资刻薄人也……刑公子虔,欺魏将卬,不师赵良之言,亦足发明商君之少恩矣。余尝读商君开塞耕战书,与其人行事相类。卒受恶名於秦,有以也夫!

——《史记·商君列传》

材料二 (商鞅)为相十年,秦人多怨。

臣光曰:夫信者,人君之大宝也。国保于民,民保于信。非信无以使民,非民无以守国。……昔齐桓公不背曹沫之盟,晋文公不贪伐原之利,魏文侯不弃虞人之期,秦孝公不废徙木之赏。此四君者,道非粹白,而商君……处战攻之世,天下趋于诈力,犹且不敢忘信以畜其民,况为四海治平之政者哉!

——《资治通鉴》

根据材料一、二,概括两者对商鞅及变法的看法并结合所学分析可能的原因。

材料一 卫鞅到秦国时,通过秦孝公的亲信景监,见到了孝公。开始两次,卫鞅向孝公讲述学尧、舜等帝王之道,孝公听得直打瞌睡。卫鞅走后,孝公对景监生气地说:“你的客人大言迂腐,怎能用他呢?景监责备卫鞅,卫鞅要求再见孝公。这一次卫鞅向孝公讲了称霸之道。孝公听了很满意,又要求见卫鞅。孝公对卫鞅讲述的富国图强之术,听得津津有味,不自觉地移动双膝凑近卫鞅,一连谈了几天都不厌烦。

材料二 春秋战国时期改革与变法表

| 管仲改革 | 大力发展农工商业,整顿和发展军备,改革赋税制度,实行“相地而衰征”的政策,即根据土地多少和田质好坏征收赋税。 |

| 鲁国“初税亩” | “履亩而税”,即按田亩收税。 |

| 吴起变法 | 限制贵族权力,改变世袭的分封制,收回封君三代以后子孙的爵禄;同时,强令旧贵族迁居到地广人稀的地方,变相没收他们的土地;裁免无能多余的官吏,削减官吏俸禄,将节余下来的财力用于养兵和奖励军功;要求官吏秉公执法,严谨私门请托;等等。 |

| 商鞅变法 | 经济上:“为田开阡陌封疆”;重农抑商,奖励耕织;统一度量衡。 政治上:奖励军功,实行二十等爵制;废除“世卿世禄制”,鼓励贵族建立军功;建立严密的户籍制度,实行连坐法;普遍推行县制。 思想上:“燔诗书而明法令”。 |

(1)根据材料并结合所学知识,分别编写一段商鞅让“孝公听得直打瞌睡”和“听得津津有味”的一段话。

(2)春秋战国时期是从奴隶社会向封建社会的转型时期,依据材料二并结合所学知识从政治、经济两方面说明这一结论,

材料一 西周、春秋时期,社会上层皆按宗法制组成集体大家庭。这种大家庭是一个血缘亲属关系复杂、人数众多、组织庞大的宗族集团。秦孝公用商鞅变法,推行"分异令",规定"民有二男以上不分异者倍其赋",把家庭单位强令分析到最细小程度,这是对宗法制度的彻底否定。这种家庭,就血统世系而言,一般为两代层结构,很少有涉及祖孙三代者;就人数而言,通常为五口之家。

——摘编自张金光《商鞅变法后秦的家庭制度》

材料二 荀子在参观秦国后,认为商鞅变法使秦国人民敬畏官府、官吏忠于国家、士大夫舍私为公,整个社会从上到下都顺从于法制,颇有古风;而汉代贾谊则批评商鞅舍弃礼义,专用法制,破坏了家庭伦理关系。

——摘编自张涛《移风易俗∶ 商鞅变法的重要侧面》

完成下列要求∶

(1)据材料一,概括商鞅颁布"分异令"后的家庭特点。结合所学知识,指出其颁布的主要目的。

(2)据材料二并结合所学知识,指出荀子与贾谊对商鞅变法的态度及原因,并揭示评价的本质。

材料一 东方文化较高诸邦,……以受古代文化之积染既深,种种因袭牵制,改革非易,……秦人在文化上之历史,较之东方诸国,亦远为落后,故转得为种种之创新。其实商鞅变法之重要内容,在东方各国,本已早为推行,商鞅不过携带东方之新空气,使西方人迎头赶上一步。而结果则后来居上,新制度之创建,惟秦为最有功焉。

——马非百《秦集史》

据材料一,指出商鞅变法的有利条件。这些条件使秦国变法呈现怎样的特点?