材料一 伴随着汉朝对匈奴的战争,中原水利技术首先在汉军的军事要塞以及随后的屯田点被引入。《水经注》记述了敦煌人索劢率领酒泉、敦煌兵士千人到楼兰屯田,兴修水利的事迹:“敦煌索劢,字彦义,有才略……将酒泉、敦煌兵千人,至楼兰屯田。……横断注滨河(注:筑坝断河)。河断之日,水奋势激,波陵冒堤。……劢躬祷祀,水犹未减,乃列阵被杖,鼓噪讙叫,且刺且射,大战三日,水乃回减,灌浸沃衍,胡人称神。大田三年,积粟百万,威服外国。”

材料二 新疆生产建设兵团农二师于1964年对米兰绿洲行进勘查规划中发现了米兰(西域楼兰古国)汉代水利工程遗址。自米兰河故道发现了古城堡干渠,进而追踪发现7条大型支渠,均匀地分布和控制着整个古城地区。干渠全长8.5公里,渠身一般宽10~20米,渠高3~10米。支渠总长28.4公里,渠身一般口宽3~5米,渠高2~4米。渠槽微成洼曲,小的斗、农、毛渠面积,阡陌纵横,密布于各支渠间的灌溉面积上。估计古城灌区控制面积达4.5万亩,其中曾经从事于农耕的土地约1.7万亩。

——以上材料均摘编自郑晓云《汉代中原水利的西传与民族融合》

(1)根据材料一、二、结合所学知识,分析汉代中原水利技术传入西域的影响。(2)根据材料一、二、结合所学知识,概括《水经注》的记载、米兰汉代水利工程遗址的史料价值。

(3)如果想证明汉代向西域传播的水利技术来自中原,而非当地的原创或传统,可以从哪些方向研究?请简要写出研究思路。(要求:研究思路紧扣研究问题进行说明,写出相应的研究措施,表达清晰)

材料一 建元元年(公元前140年)冬十月,诏丞相、御史、列侯、中二千石、二千石、诸侯相举贤良方正直言极谏之士。丞相绾奏:“所举贤良,或治申、商、韩非、苏秦、张仪之言,乱国政,请皆罢。”奏可。

二年冬十月,御史大夫赵绾坐请毋奏事太皇太后,及郎中令王臧皆下狱,自杀。丞相婴、太尉妢免。

五年春,罢三铢钱,行半两钱。置五经博士。

(元光)六年(公元前129年)冬,初算商车(车船使用税)。

(元朔)二年(公元前127年),匈奴入上谷、渔阳,杀略吏民千余人。遣将军卫青、李息出云中,至高阙,遂西至符离……收河南地,置朔方、五原郡。

——摘编自班固《汉书·武帝纪》

材料二 (公元前89年)癸巳,禅石闾(在石闾山祭祀地神),见群臣,上(汉武帝)乃言曰:“朕即位以来,所为狂悖,使天下愁苦。不可追悔。自今事有伤害百姓,靡费天下者,悉罢之。”

臣光(司马光)曰:“孝武(汉武帝)穷奢极欲,繁刑重敛,内侈宫室,外事四夷,信惑神怪,巡游无度,使百姓疲敝,起为盗贼,其所以异于秦始皇者无几矣。然秦以之亡,汉以之兴者,孝武能尊先王之道,知所统守,受忠直之言,恶人欺蔽,好贤不倦,诛赏严明,晚而改过,顾托得人,此其所以有亡秦之失而免亡秦之祸乎!”

——摘编自司马光《资治通鉴》

(1)结合材料一中的具体信息,说明其对研究汉代国家治理的史料价值。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出在运用史料评价历史人物时应注意哪些问题。

材料一 世风即社会风尚,是指某一时期一个民族或一个地区的民众共有的为人处世的态度和方法。汉代的“山东”、“山西”,又称“关东”、“关西”,乃是指华山和函谷关东西之地。山东主要包括今河北、河南、山东、山西、江苏、安徽,以及湖南、湖北诸省;山西主要包括今陕西、甘肃、四川三省。在西汉的四十六位丞相中,仅有李蔡、公孙贺等极少数人出身山西,且这些人也大多是以军功卓著登上丞相之位的。山东丞相至少有将近四十位,且大都是治国理民的文臣。秦代和西汉时期的将领,除开国功臣之外,大部分是山西人。“秦将军白起王翦。汉兴,郁郅王围、甘延寿、义渠公孙贺、傅介子、成纪李广、李蔡、杜陵苏建、苏武、上邽·上官桀、赵充国、襄武廉褒、狄道辛武贤、庆忌,皆以勇武显闻。”

——摘编自史建群《战国秦汉世风的区域性特征》

材料二 西汉疆域图

(2)根据材料一、二并结合所学知识,对秦和西汉时期“山东”“山西”的世风作出合理解释。

材料一 战国时期,各诸侯国商业发展,固定的贸易场所逐渐出现。这改变了原来商人在野外谋取利润的现象。由于商人的频繁往来和商业运输的发达,一批作为手工业中心和农副产品集散地的工商业城市勃然兴起。“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”的风气逐渐向整个社会渗透,大量的人不避“关梁之难,盗贼之危”交流曰方物产,其中一部分人还参加政治活动,从而产生由大中小商人组成的独立商人阶层。

——摘编自熊林《浅谈春狄战国时期商品经济的发展》

材料二 汉武帝即位时,富商大贾势力恶性膨胀,地方王国铸币泛滥。为此,政府颁行了五铢钱,由于这种钱币制作精美,工艺精良,且具有一定的防伪性,远非私铸者能及,货币的混乱状态被彻底刹住。对盐的生产,全国设37个盐官分别管理。铁的做法也一样,自开矿、断冶、加工到发售,一概归国家经管。此外,政府还加强对全国物价的掌控,打击囤积居奇的现象,把富商大贾迁到都城附近或者边远地区,使其丧失赖以生存的经济基础。

——摘编自曾昭英《汉武帝的经济改革》

材料三 为了实现文化的统一、汉朝儒生们提出“德教”的主张。贾谊和董仲舒分别对“德教”进行了系统论述,提出了两种不同的方案。贾谊的方案可以称为“以礼为治”。他建议汉朝仿照西周,尽快“制礼作乐”,自上而下地建立一套儒家制度,用这套制度约束百姓的行为,“使民日迁善远罪”,逐渐移风易俗,实现文化的统一。董仲舒则主张“教化”必须由“圣人”主持,圣人奉天命来到人间作天子,这种圣人加天子的角色就是“王者”;王者自上而下、由近及远地推行教化,逐渐移风易俗,实现文化的统一。汉武帝即位后,尊崇儒术,确立了儒家的主导地位。

——摘编自陈苏镇《秦汉时代社会治理模式的演进》

材料四 汉初,匈奴越过阴山、夺取河套等地,迫使汉界退至陕北、陇东一线。统治者不得不以防御姿态应对西北边疆问题。经过六七十年的休养生息,国家经济实力增强,地方王侯势力被严重削弱。面对匈奴的强大和不断侵扰,崇尚积极有为的汉武帝实施了有力的回击,重新获取了对北方和西北方的统治权,通过修筑边塞,派兵戍守,对当地进行了有效的经营……

——摘编自郑承燕《汉武帝对北方地区的经营及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出战国时期商品经济发展的表现。(2)根据材料二并结合所学知识,概括汉武帝规范商品经济发展的措施及主要目的。

(3)阅读材料三结合所学,说明西汉时期东西部风俗差异是如何消弭的。

(4)根据材料四并结合所学知识,分析汉武帝经略西北的原因。

货币中的汉朝

材料

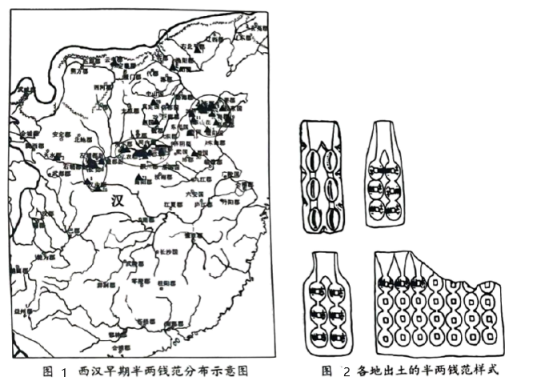

——据黄媚《西汉早期半两钱生产与管理的初步考察》等

下表西汉前期货币的演变

| 时期 | 货币名称 | 货币政策 | 备注 |

| 汉初 | 半两(榆荚钱) | 允许民间私铸 | 注:24铢为1两;榆英钱实重3铢。五铢钱被称为:“中国历史上最成功的货币”。 |

| 吕后二年 | 八铢半两钱 | 取消私铸,官铸 | |

| 孝文五年 | 四铢半两钱 | 废盗铸令,允许私铸 | |

| 景帝中元六年 | 四铢半两钱 | 禁止民间私铸,行郡国铸币 | |

| 武帝元狩五年 | 五铢钱 | 郡国铸币 | |

| 武帝元鼎四年 | 上林三官五铢钱 | 废郡国铸币,铸币权归中央 |

——据彭信威《中国货币史》等

对西汉前期货币的生产与管理加以分析说明。材料 进言者皆曰天下已安已治矣,臣独以为未也。曰安且治者,非愚则谀,皆非事实知治乱之体者也。……夫树国固,必相疑之势也,下数被其殃,上数爽其忧,甚非所以安上而全下也。今或亲弟谋为东帝,亲兄之子西乡而击,今吴又见告矣。天子春秋鼎盛,行义未过,德泽有加焉,犹尚如是,况莫大诸侯权力且十此者乎!然而天下少安,何也?大国之王幼弱未壮,汉之所置傅相方握其事。数年之后,诸侯之王大抵皆冠,血气方刚,汉之傅相称病而赐罢,彼自丞尉以上徧置私人,如此,有异淮南、济北之为邪?此时而欲为治安,虽尧舜不治。

——摘编自贾谊《治安策》

(1)材料中贾谊阐述的是汉代的(2)结合所学知识,分析汉代采取这一制度的依据。

(3)根据材料并结合所学知识,简评贾谊的观点。

材料一 统一后,秦朝铺设有以首都咸阳为中心辐射于全国的驰道,并对在道路上行驶的车子两轮间的距离作了统一规定。为了与匈奴作战时能迅速地将军队派往长城,以咸阳为起点修筑了一条直线延伸向北的道路。秦朝还在山区修筑了通往西南夷的五尺道,加强了对云、贵一带的控制。一条道路可以通往帝国最偏僻的地方,就中央而言,任何地方道路的中断,都意味着妨碍了对那里的统治。

——摘编自【日】鹤间和幸《秦汉帝国:始皇帝的遗产》

材料二 从张骞通西域至郑和下西洋,沿着丝绸之路,葡萄、核桃等植物,以及胡琴等乐器传入中原地区,印度的佛教思想等也传入中国。但就整体而言,中国在这一阶段始终是以先进文明输出国的姿态存在的。这一过程基本上是和平的。

——摘编自王开玺《古代丝绸之路的辐射力》等

(1)根据材料一、归纳秦朝在道路交通建设方面的举措,指出这些举措实施的政治意义。(2)根据材料二并结合所学知识,说明古代丝绸之路对中国社会物质生活和精神生活的影响。

| 周朝时期 | 禽簋(现存的青铜器)载:(成)王伐(盖)侯(意指东征),周公谋(出谋划策)。 |

| 春秋时期 | 《左传》定公四年记载“昔武王克商,成王定之,选建明德,以蕃屏周。故周公相王室,以尹天下,于周为睦……周公为太宰”。 |

| 战国时期 | 《孟子》曰:“禹恶旨酒而好善言。汤执中,立贤无方。文王视民如伤,望道而未之见。武王不泄迩,不忘远。周公思兼三王,以施四事。” |

| 汉朝 | 贾谊在《新书·礼容下》评价周公曰:“文王有大德而功未就,武王有大功而治未成,周公集大德大功大治于一身。孔子之前,黄帝之后,于中国有大关系者,周公一人而已。” |

西汉时期的“盐铁会议”

汉昭帝(武帝之子)始元六年,西汉朝廷召开了一次历时五个多月的会议,集中讨论武帝以来各项政策的得失,其中盐、铁问题成为焦点,史称“盐铁会议”。会上参与争论的人员主要分为两派,一派是朝廷征选的贤良文学六十余人,另一派是以御史大夫桑弘羊为代表的官员。两派的主要观点如下

| 贤良文学 | 桑弘羊 |

| 窃闻治人之道,防淫佚之原,广道德之端,抑末利而开仁义,毋示以利,然后教化可兴,而风俗可移也。 | 子贡以贮积显于诸侯,陶朱公以货殖尊于当世。富者交焉,贫者瞻焉。故上自人君,下及布衣之士,莫不戴其德,称其仁。 |

| 草莱不辟,田畴:不治,虽擅山海之财,通百末之利,犹不能瞻也。 | 工不出,则农用乖;商不出,则宝货绝;农用乏,则谷不殖;宝货绝,则财用匮。 |

| 昔文帝之时,无盐铁之利而民富。今有之而百姓困乏,未见利之所利也,而见其害也。 | 盐、铁之利,所以佐百姓之急,足军旅之费,务蓄积以备乏绝,所给甚众,有益于国。 |

| 法能刑人而不能使人廉,能杀人而不能使人仁。 | 锄一害而众苗成,刑一恶而万民悦。 |

会后西汉朝廷接受贤良文学的部分建议,废止了酒类专卖和关内铁官,但仍保留了盐铁官营和均输平准政策。

——摘编自刘浩《盐铁会议中的王霸之争研究》等

(1)根据材料,概括盐铁会议上两派的主要观点。

(2)结合材料,谈谈你对桑弘羊治国思想的认识。

材料文献中的历史

经过几十年的发展,至文景时期诸王实力渐强,对中央集权造成巨大威胁,而文景时期所采取的剪灭诸侯王的举措收效甚微。随着国力的强盛,汉武帝采取推恩令、附益法等剪灭诸侯王,维护了中央集权。下列信息是西汉王国发展的相关内容。

信息一:

史料1:《汉书·百官公卿表》列举王国官吏云:“有太傅辅王,内史治国民,中尉掌武职,丞相统众官,群御大夫都官如汉朝。”

—摘编自《汉书·百官公卿表》

史料2:《史记·货殖列传》记载梁国地处黄河中游,当地百姓“好稼穑,虽无山川之饶,能恶衣食,致其蓄藏”;齐国冶铁业很兴盛,武帝时设置的53 处铁官中齐地有9处;淮阳国都陈“在筵夏之交,通鱼盐之货,其民多贯”。

—摘编自《史记·货殖列传》

信息二:

表1 汉惠奇七年(前188年)汉中央及诸侯王国所辖邸目

| 皇帝名或王名 | 所辖郡 | 始封年月 | |

| 中央政府 | 刘盈 | 内史、北地、上邺、陇西、蜀郡、广汉、巴邺、 汉中、河东、上党、河内、河南、南郡、南阳、颍川、淮阳、云中 | —— |

| 长沙 | 吴田 | 武陵、长沙、桂阳 | 五年二月 |

| 楚 | 刘交 | 薛郡、东海、彭城、沛郎 | 六年正月 |

| 齐 | 刘宸 | 胶东、胶西、临淄、济北、济南、城阳、琅琊 | 六年正月 |

—摘编自马孟龙《西汉侯国地理》

信息三:

表2 西汉元廷三年(前10年)部分汉郡侯国分布

| 次序 | 郡名 | 县数/个 | 侯国数(王于侯国数) | 面积/平方公里 |

| 1 | 北海 | 9 | 17(17) | 4000 |

| 2 | 踉琊 | 20 | 31(27) | 21212 |

| 3 | 东海 | 20 | 18(17) | 19756 |

| 4 | 涿郡 | 16 | 13(13) | 27818 |

| 5 | 泰山 | 17 | 7(7) | 19 048 |

| 6 | 南阳 | 28 | 8(3) | 48 831 |

—摘编自马孟龙《西汉侯国地理》

材料中哪些信息可以作为解释西汉政府迫切需要加强中央集权的证据?请概括并说明理由。