材料一 秦国的商鞅变法基本上解决了由奴隶制所引起的种种社会矛盾,并为封建地主经济的发展铺平了道路;同时也强化了封建国家机器,加强了对人民的控制。经过商鞅变法,使偏僻落后的秦国变得“家给人足,民勇于公战,乡邑大治”;且使过去那种诸侯卑秦的状况变成“诸侯畏惧”的局面。

——摘编自张金龙《论商鞅变法与王安石变法》

材料二 北魏孝文帝继位后,全盘推行汉化。他模仿汉族王朝的礼仪,建太庙、祭祀孔子、养国老;仿照汉人官制,大定官品,考核州郡官吏;设立太乐宫,议定雅乐,除去郑、卫之音,依据儒家六经,参照各国音乐志,制定声律。通过吸取汉族的先进文化,学习封建的统治思想及理论,北魏建立了有效的政治、经济和思想文化制度。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析商鞅变法的影响。

(2)根据材料二,概括北魏孝文帝改革的特点。

(3)根据材料并结合所学知识,分析商鞅变法、北魏孝文帝改革成功的原因。

材料一 秦汉统一帝国形成后,民族认同意识进一步增强。司马迁在《史记》中,以黄帝为华夏第一帝,将“五方”之民,将秦、楚、越,以及中国四边的匈奴族、南越族、东越族、西南夷等的祖先一同纳入华夏同祖共源的世系中去,成为古代中国人“同源同祖”的渊源,由此构建了由五帝三王起始的中国五千年的政治与民族、文明的历史。

——摘编自李禹阶《华夏民族与国家认同意识的演变》

材料二 经历孝文帝融合和后来的发展,百多万鲜卑包括北方各族移民迁移到中原和洛阳,并最终融入了汉族之中,成为汉族的一部分,为汉民族注入了新鲜血液,而鲜卑民族也在一个新的民族大家庭中得到了永生。在吸收了鲜卑各族文化后,以汉族为主体的文化远远超越了南方的汉族文化,民族融合波澜壮阔,南北文化相互碰撞。

——焦兴青《北魏孝文帝改革对我国民族大融合的启示》

(1)据材料一并结合所学知识,概括司马迁在民族认同方面的贡献及时代背景。

(2)据材料二并结合所学知识,指出孝文帝为推动“民族融合”的举措及影响。

(3)综合以上材料,指出影响民族交融的因素。

材料一 秦国的商鞅变法基本上解决了由奴隶制所引起的种种社会矛盾,并为封建地主经济的发展铺平了道路;同时也强化了封建国家机器,加强了对人民的控制。经过商鞅变法,使偏僻落后的秦国变得“家给人足,民勇于公战,乡邑大治”;且使过去那种诸侯卑秦的状况变成“诸侯畏惧”的局面。

材料二 北魏孝文帝继位后,全盘推行汉化。他模仿汉族王朝的礼仪,建太庙、祭祀孔子、养国老;仿照汉人官制,大定官品,考核州郡官吏;设立太乐宫,议定雅乐,除去郑、卫之音,依据儒家六经,参照各国音乐志,制定声律。通过吸取汉族的先进文化,学习封建的统治思想及理论,北魏建立了有效的政治、经济和思想文化制度。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)结合所学知识,指出材料一中涉及的商鞅变法措施及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括北魏孝文帝行“汉化”政策的主要内容。

材料 386年,北魏道武帝拓跋珪建立北政权。魏初,礼俗纯朴,法律仍带有原始部落习惯法的性质。进入中原后,北魏统治者开始注意吸收汉族文化,以法律作为统治工具。398年,北魏首次制定较为系统的成文法,揭开了此后大规模立法活动之序幕。其后比较重要的如世祖太武帝拓跋焘神廘四年诏“司徒崔浩改定律令”;正平元年,“诏太子少傅游雅、中书待庐胡方回等改定律制”;高宗文成帝拓跋浚太安四年,“又增律七十九章,门房之诛十有三,大三十五,刑六十。总体而言,北抱前期的律法经历了一次部落法向成文法的过。但是随着北魏从游牧向定居、从部落向专制皇权的转化,改变其前期法律刑重网密、司法枉滥以及法典与现实脱节等司法特点的要求日益迫切。这样,以孝文帝太和改制为标志,北魏在政治、经济、文化各项重大变革中,也同时包含了律法制度的巨大变革。

——摘编自曹大为等《中国大通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括北魏前期律法制度改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析北魏前期律法改革的历史作用。

| A.国家分裂严重影响了中华文明的发展进程 |

| B.民族交融是导致部分民族消失的主要原因 |

| C.汉民族对少数民族的单向融合导致五胡消失 |

| D.南北分野对中华文化发展产生了深远影响 |

材料一:

材料二:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等草原游牧民族打破了“与中国壤断土隔”的文化生态环境的疆域线,进入了与汉文化相适应的生态环境,于是,胡文化自然而然地转化为一种低势能文化……与此反观照,汉文化理所当然地成为高势能文化,并充分展现出其优胜性。胡汉文化之间的“社会距离”,产生了胡汉文化质的不相容性。……文化冲突中的对立诸面不可避免地在文化冲突中潜下改变自身原有文化心理结构,从对方吸收于己用的文化质,从而在调整、适应的过程中趋于一体化。

——摘编自冯天瑜《中华文化史》

(1)据材料一并结合所学知识,指出北魏孝文帝改革前后内迁少数民族人民的生产方式发生了怎样的变化。

(2)据材料二并结合所学知识,概括北魏孝文帝改革的汉化措施,并指出北魏孝文帝改革产生的影响。

材料一 江南……至于元嘉(424年一453年)末,三十有九载,兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶(百姓)繁息,至余粮栖亩,户不夜扁(门上环钮),盖东西之极盛……地广野丰,民勤本业。

——《宋书》(南朝)

材料二 经济发展首先表现在农业上,垦田面积日益增多,牛耕已经普遍推行,粪肥也在推广,单位面积产量增加,麦、菽等北方作物开始在江南种植……其次表现在手工业,冶铁技术也有显著进步,创杂炼生鏢法……养蚕缫丝技术大见提高。由于江南河流纵横,为适应经济、军事的需要,造船业特别兴旺。其它如烧瓷、造纸、漆器等也都具有很高的水平。经济的发展促进商业和城市的繁荣,建康之外,又有成都、江陵、京口、襄阳、寿阳、番禺等地,也都是有名的商业城市。

——摘编自陈国庆《中国社会转型研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析南朝时期江南地区得到开发的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括魏晋时期南方经济发展的表现。

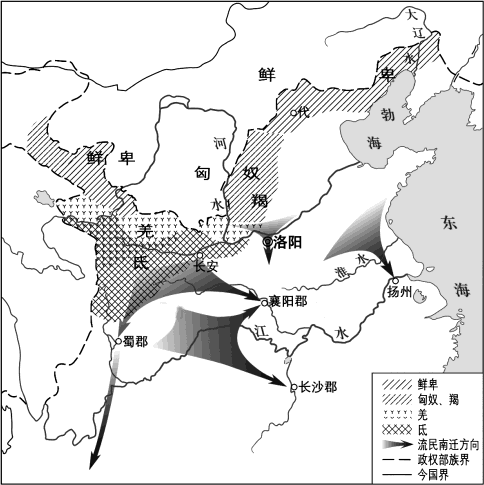

材料一

西晋末年内迁少数民族分布与北方流民南迁示意图

——摘自《中外历史纲要(上)》

材料二元朝时期,蒙古人的西征和南下,产生了中国历史上前所未有的民族大迁徙和民族大融合,大批东来的信仰伊斯兰教的回回人因此来到中原定居,并与其他民族的人通婚繁衍,逐渐形成一些统称为“回回”的穆斯林少数民族,使伊斯兰教在中国的传播获得了可靠而广泛的群众基础。

——摘自刘杰《试析元朝时回族的社会地位及其形成原因》

(1)概括材料一反映的社会状况。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明元朝民族交融的特点。

| A.社会发展停滞乃至倒退 | B.科学技术取得了显著进步 |

| C.南方经济有了较快发展 | D.民族交融的趋势不断加强 |

材料一 大概从公元二百年到五百年之间,全球气候发生变化,与以往相比各处都变得更为寒冷,在中国北方地区寒冷气候出现得更早……由于气候改变的关系,草原上的民族慢慢地向南移动;核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动。……大量的北方族群侵入南方……改变了中国本来的人口结构,同样,中国北方原来的人口在骨牌效应下,也一波一波地不断南侵,改变了南方的人口结构。

——摘编自许倬云《大国霸业的兴废》

材料二 江南……自义熙十一年司马休之外奔,至于元嘉末,三十有九载,兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶(百姓)繁息,至余粮栖亩,户不夜扃(门上环钮),盖东西之极盛也。

——摘自《宋书》

(1)据材料一,概括古代中国人口南迁的两种基本情形及其原因。

(2)据材料一、二,概括南朝时江南经济发展的原因(不得照抄材料)。江南经济的发展对中国古代经济格局的变化有何影响?