材料一 在古代边疆的开发与治理中,移民起着相当重要的作用。鉴于匈奴时常侵扰西北边郡,汉文帝采纳了晁错的建议——募民实边,通过优厚条件吸引民众充实西北边疆。汉武帝元朔二年(前127),“募民徙朔方十万口”。元鼎六年(前111),又在河西走廊设张掖郡、酒泉郡,置田官,“斥塞卒六十万人戍田之”,军屯戍边由此成为安置移民的一种主要方法。此外,政府还采取了迁徙罪犯及家属戍边,迁降卒于边郡等措施。这些政策既开发了边疆又保卫了边疆。

——摘编自翟麦玲《两汉西北边疆移民政策比较研究》

材料二 西晋末年永嘉之乱后,中原人民纷纷越淮渡江,相率南下。此后中原每经一次较大的政治变动,如淝水之战、刘裕北伐等,都会有一次较大规模的人口南徙。据研究,截至刘宋为止,南渡人口约共有90万,占当时刘宋全境人口的1/6。北来的侨民集中在长江上游的成都平原,江汉流域的襄阳、江陵、武昌以及长江下游的今江苏省境内。……史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。

——摘编自曹文柱《乾坤众生》

(1)根据材料一,指出西汉向西北边疆移民的方式,并结合所学知识分析西汉西北边疆移民政策的作用。

(2)根据材料二,概括两晋南北朝时期人口迁徙的主要特点。

材料一 为了躲避西晋末年的动荡,北方的民众大批南下。与汉魏比较,东晋南朝时期的农业经济的一大变化是作物种类的增多。如以前江南的主要粮食作物是水稻,而此时则有稻、麦、黍(黏谷)、粟、菽、麻以及其他各种杂谷,这些作物许多来自北方。其次,铁犁、牛耕已逐渐普及。再次,东晋南朝的历代统治者都比较重视农业,以农业是否发展作为考课官吏的标准,还特别注意流民的安置和小农因破产而再流亡的问题。由于以上原因,粮食单位面积产量在这一时期有了较大幅度的提高。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料二 北魏孝文帝继位后,模仿汉族王朝的礼仪,建太庙、祭祀孔子、养国老;仿照汉人官制,大定官品,考核州郡官吏;设立太乐宫,议定雅乐,除去郑、卫之音,依据儒家六经,参照各国音乐志,制定声律。通过吸取汉族的先进文化,学习封建的统治思想及理论,北魏建立了有效的政治、经济和思想文化制度。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料三 综观中国古代史,便可发现几个现象极为引人注目:一为历史总是在政治上的分裂与统一中曲折前进。每次分裂之后都必然出现更大规模的、更深层次的统一,而且统一在这种交替过程中永远居于主导地位。二为民族关系也总是在斗争和融合中曲折地发展。每一次斗争之后,也总是要出现新的更大规模、更深层次的民族同化(或融合),而且伴随着每次融合的出现,都毫无例外地要出现较长时期的政治安定和经济的发展。尤其值得注意的是,第三,政治上的每次分裂与统一,总是和民族之间的斗争与融合息息相关,甚至是政治上的分裂动乱愈厉害,民族之间的斗争愈激烈、民族同化(融合)也就愈迅速、愈全面。而民族融合不仅带来统一和安定,而且保证了中国的历史和文化始终不间断地得到了继承和发展。同时还把中原地区的汉民族和汉文化不断推上了主导和核心的地位。

——摘自高鹏飞《中国古代民族关系散论》

(1)根据材料一并结合所学分析,分析东晋南朝时期江南经济发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括北魏孝文帝改革的主要内容。

(3)根据材料并结合所学知识,提出你的观点,并阐述理由。(观点明确,史实准确,理由充分,逻辑合理。)

材料一华夏之名在西周已经出现,它成为中原主体居民的总称,四邻的夷、蛮、戎、狄等民族被华夏族概称为“夷”。到春秋时期,四夷的势力有增无减,并且进一步向中原地区发展。华夏和夷狄虽有冲突,但就种族、血缘而言,则华夷往往存在联系。以婚姻为例,双方通婚的材料见于史载者颇多,如晋文公之母为我女,其妻亦为狄女。在长期杂居、邻居的过程中,发达的华夏文明对戎软蛮夷产生了很大影响,戎秋蛮夷的文化也进一步丰富了华夏文明。到春秋、战国之交,进入中原的戎狄诸部绝大部分已融入华夏族当中,曾以蛮自居的楚国也渐不再被视为蛮夷。春秋战国,华夏族吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更广泛的族群,最终到秦以后形成了统一而有持久生命力的汉民族。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族融合的成果,又促进了这一融合进程的迅速发展,这一时期的民族融合,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化,在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液.

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)依据材料一,概括春秋战国时期民族关系的变化。并结合所学知识说明其影响。

(2)根据材料二,概括这一时期民族融合的特点。

(3)根据材料二并结合所学知识,简析北魏孝文帝改革对社会发展的积极作用。

材料一 我国史籍中保存了极为丰富的人口资料。先秦时期人口在两千万左右;西汉平帝时约五千万;东汉初二千七百余万,东汉中期约五千万;唐初一千万,开元时五千万;明朝永乐时四千五百万;清初三千万,清乾隆初年时一亿四千万,道光时四亿一千万……秦派军队征服了珠江流域的越族后,在那里设置了桂林、南海、象郡三个郡,同时迁移中原居民五十万人与越族杂居,中原的铁器和先进技术也随之传入越族地区。公元494年,北魏孝文帝率鲜卑贵族南迁并定都洛阳,使得拓跋部这个文化程度较低社会发展落后的部落逐步完成了封建化的过程。唐末以后许多中原人民迁到契丹境内;南宋与金对峙时期,大量北方居民南迁。

——摘编自王春香《浅谈中国古代人口的变化和人口迁徙》

材料二 魏晋统治者为了扩充军队,增补劳动力,通过强制和招引,迫使匈奴、羯、氏、羌、鲜卑5个少数民族向南迁徙,史称“五胡内迁”。自西晋末年至南北朝时期,又出现了罕见的“北人”南下现象,《晋书食货志》就此写道:“晋末,天下大乱,生民道尽,或死于干戈,或毙于饥馑,其幸而存者盖十五焉。”在三国两晋南北朝,一度存在多个相互敌对的政权,每个政权的内部又存在多个敌对势力,“胜者为王败者寇”,流人也便随之多了起来。大批流人被迫迁往偏远地区,在当时自然会带来一系列负面影响;但从另一角度看,对流放地区的发展是起了一定作用的。如三国时期的虞翻,曾被流放到交州。史书上说,他在那儿“讲学不倦,门徒常数百人”。

——摘编自李春光《中国历史上的人口流动(三)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括先秦至南宋人口数量变化的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析“北人”南下的原因及影响。

材料一 北魏孝文帝继位后,全盘推行汉化。他模仿汉族王朝的礼仪,建太庙、祭祀孔子、养国老;仿照汉人官制,大定官品,考核州郡官吏;设立太乐宫,议定雅乐,除去郑、卫之音,依据儒家六经,参照各国音乐志,制定声律。通过吸取汉族的先进文化,学习封建的统治思想及理论,北魏建立了有效的政治、经济和思想文化制度。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 西晋永嘉以后二三百年间,进入中原地区的各少数民族统治者,对于汉族人民的压迫和剥削异常残酷。在阶级和民族的双重压迫下,汉族人民联合被压迫的其他少数民族人民,自始就没有停止过反抗。此外,在每逢少数民族贵族统治动摇之际,北方通向江南国境的封锁线上,总会绽裂出一个缺口,那些本来“南向而泣,日夜以觊”的中原人民,就“北顾而辞”,像潮水似的渡江奔向江南了。当然,江南广阔而肥沃的耕地的开辟,也是对北方人口南移的一种吸引力。

——摘编自王仲荦《魏晋南北朝史》

(1)根据材料一,概括北魏孝文帝推行汉化的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“北民南迁”的原因及影响。

材料一:《宋书》是记载南朝第一个王朝刘宋历史的史书。其中有一段描述:至于元嘉末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩,户不夜扃(jiong),盖东西之极盛也……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(ren),则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄠(hu)、杜之间(泛指关中),不能比也。荆城(泛指长江中游)跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《中外史纲要(上)》30页

材料二:西晋末年以来,北方人口大量南移,广泛散布于长江中下游地区,并在各地形成许多新聚落。移民浪潮对东晋南朝经济与社会的发展,尤其是土地开发,产生了殊为深远的影响。

——摘编自童超《东晋南朝时期的移民浪潮与土地开发》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括东晋南朝江南经济发展的表现。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析东晋南朝江南经济发展的原因及对中国古代经济格局的影响。

材料 西晋末年战争、瘟疫、蝗灾、饥馐接踵而至,西晋王朝疲于奔命。及惠帝之后,政权陵夷,至于永嘉,丧乱弥甚。雍州以东,人多饥乏,更相鬻卖,流尸满河,白骨蔽野。渡江之后,东晋王朝喘息渐定,尤其是淝水之战奠定了南北朝隔江对峙的格局。这些移民的到来为荆州成为上流雄镇奠定了坚实的人口基础,也进一步提升了荆州“据上流,握强兵”的重要性。同时,荆州北方有山水纵横的汉水流域作为与进据中原之异族分庭抗礼的缓冲地带,远离战争表扰,移民得以在较为稳定的环境下从事农业生产。经过长期的农业开发,江南不再是令人望而生畏的瘴疠之地,实已发展为瓜果飘香,良田美池的富有之地,粮食产量大为增加。大批移民流落江南,发展农业,提高江南经济文化水平,为以后“中国的政治权力常在北方,而文化与经济的‘中原’则俨然以南方为重心”奠定了基础。

——摘编自樊良树《永嘉南渡后江南农业开发概论》

(1)据材料并结合所学,概括“永嘉南渡”的历史背景。指出南渡后南方农业经济发展的表现。

(2)据材料,分析“永嘉南渡”对当时经济、政治、文化格局产生的影响。

材料一

材料二 魏主下诏,以为:“北人谓土为拓、后为跋,魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋 氏。夫土者,黄中之色,万物之元也;宜改姓元氏。”

——司马光《资治通鉴》

“呜呼!自隋以后,名称扬于时者,代北之子孙十居六七矣。氏族之辨,果何益哉!’

——胡三省(宋末元初)

材料三 取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪

(1)结合所学概括指出材料一中的图示反映的历史现象。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,简析材料一中的历史现象有何意义。

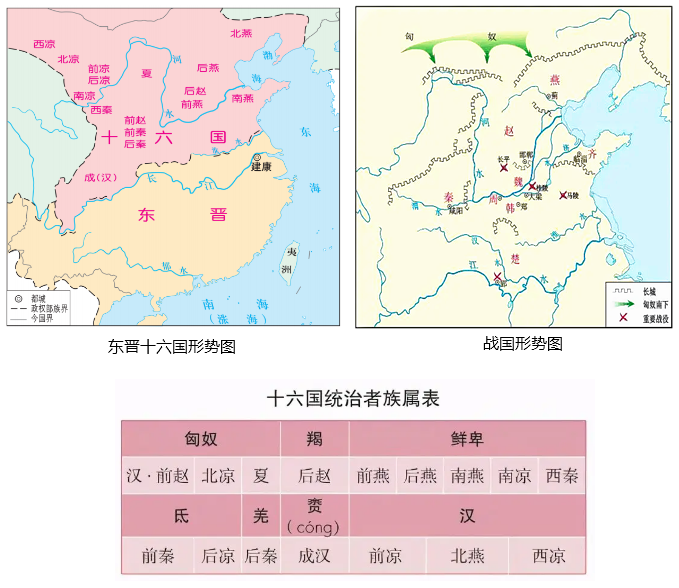

材料一

材料二前燕创立者鲜卑慕容氏宣称先祖是“有熊氏之苗裔”,前秦创立者氐人符氏宣称先祖为“有扈之苗裔”,后秦创立者羌人姚氏宣称“其先有虞氏之苗裔”,大夏政权创立者赫连勃勃声称:“朕大禹之后,居幽、朔。”

——据(唐)房玄龄等《晋书》

(1)比较材料一中两张形势图及十六国统治者族属表,分析十六国国号设置的特点。

(2)概括材料二中的历史现象,分析这一现象出现的原因,并举一事例佐证这一现象的影响。

材料一 商鞅变法取得了很大成果,“富国强民”的法家政策在秦得到实现。秦国地理位置优越,攻守均得其便,战国时期,国都末被他国攻破的只有秦国。秦国内部纷争较少,从秦献公时起的150年中,献公、孝公、赵文王、昭王、秦王嬴政几代君主在位的年代比较长,内部相对稳定。武王、孝文王、庄襄王在位时间短,但也没有因王位继承而引起内部分裂。总之,秦统一中国是顺应历史发根要求,也是“天时、地利、人和”的综合优势造成的。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二 魏初风俗至陋…迁都之后,于革易日俗,亦可谓雷厉风行……民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中原文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。

——摘编自吕思勉《两晋南北朝史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦能够实现统一的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括孝文帝改革的作用。