| A.中原礼仪富盛、人物殷阜 | B.中原民族交融、经济恢复 |

| C.士族并在中原、推动发展 | D.中原佛教盛行、文化兴盛 |

材料一 东晋南朝曾经数次北伐,但都未能成功。东晋桓温北伐关中,进至灞上。《晋书·桓温传》记其事有云:“初,温恃麦熟,取以为军资,而(苻)健芟苗清野,军粮不属,收三千余口而还。”据《晋书·王羲之传》记载,对于北伐,王羲之曾言“千里馈粮,自古为难,况今转运供继,西输许洛,北入黄河。虽秦政之弊,未至于此,而十室之忧,便以交至。……须根立势举,谋之未晚。”宋文帝元嘉二十七年伐魏,“以兵力不足,悉发青、冀、徐、豫、二兖六州三五民丁”,“又募中外有马步众艺武力之士应科者,皆加厚赏。”而“江南白丁轻进易退,卒以败师”。

——摘编自陈寅恪《魏晋南北朝讲演录》

材料二

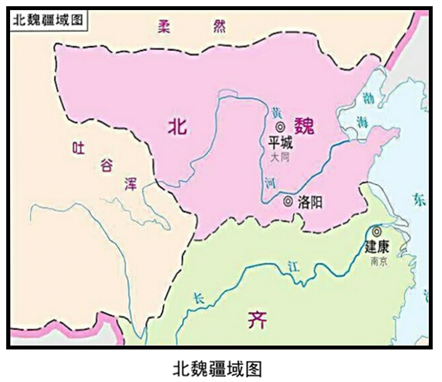

北魏疆域图

材料三 北海寻伏诛,其庆之还奔萧衍,衍用其为司州刺史,钦重北人,特异於常。朱异怪复问之。曰:“自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族并在中原。礼仪富盛,人物殷阜,目所不识,口不能传。所谓帝京翼翼,四方之则,如登泰山者卑培塿,涉江海者小湘沅。北人安可不重?”庆之因此羽仪服式悉如魏法。

——摘自《洛阳伽蓝记》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析东晋南朝北伐失利的原因。

(2)根据材料二、三,并结合所学知识,分析孝文帝迁都洛阳的得与失。

| A.促进了南方地区的开发 | B.确立了皇室的独尊地位 |

| C.消弭了民族之间的冲突 | D.促进了民族之间的交融 |

| A.为统治中原地区寻找历史依据 | B.推动鲜卑拓跋政权的封建化 |

| C.巩固其在黄河流域的统治地位 | D.促进北方各民族的交流交融 |

材料一 对于孝文帝迁都洛阳的原因,陈寅恪先生曾经指出,其目的在于与南朝争取文化正统地位。他认为洛阳是东汉、魏晋故都,北方汉人有认庙不认神的观念,谁能定鼎嵩洛,谁便是文化正统的所在。翦伯赞认为,孝文帝迁都洛阳是北魏政治经济发展、鲜卑族进一步封建化的必然结果。其原因主要有:代北地区农业生产不能满足国都平城日益增长的需要;摆脱代北鲜卑贵族保守思想;加强镇压中原人民起义。王仲荦认为孝文帝之所以要迁都,一是为了更好地镇压中原的汉族和其他各民族人民;二是解决塞北一带严重粮荒;三是避免柔然人的势力。

——摘编自戴雨林《北魏孝文帝迁都洛阳问题研究综述》

材料二 在出任参知政事的头一个月,王安石就设置了创立新法的专门机构,即“制置三司条例司”,负责制定一些有关政府财政和社会经济的立法。制定出的第一个新法就是“均输法”,通过这一法令的实施,不但要使“民不加赋而国用饶”,而且要把天下利权收归政府掌握;接着又按照“理财以农事为急”的原则,制定了“农田水利法”,大兴水土之利;制定了“青苗法”,限制豪强高利贷的发展,减轻农民在青黄不接或荒年之际的苦痛;还把“差役法”改为“募役法”,以使农民尽可能多地参加农业生产劳动,发展生产。

——摘编自菅明军《北宋中期的财政危机及其振兴之道》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括北魏孝文帝迁都洛阳的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,简析王安石经济改革的影响。

材料一 起居注是中国古代官方按照年月日期编次,记录帝王言行及朝廷大事的重要史书。北魏起居注制度既是中古起居注制度发展的集大成者,也是孝文帝改革在史官制度上的一个反映。北魏初期没有起居注官,太和十四年孝文帝创置起居注制度,太和十五年设置起居注令史。它既展现了孝文帝去除胡化、加强皇权控制的一种决心,也是北魏与南朝争夺华夏正统在史学上的需求。北魏后期由于政局动荡、皇权涣散及集书省地位的下降,起居注制度名存实亡。

——摘编自:曹刚华、刘欣宇《北魏起居注制度新探》

材料二 起居注在明代经历曲折发展历程。明初为初设与调整阶段,洪武中直至宣德年间起居注之职逐渐废止,万历年间得到恢复并延续至天启初。其官职设置变迁取决于皇帝、阁臣意志,职责履行也在二者控制之下,很长一段时间其职能因为皇权、阁权的压制而处于废止状态。明初设置起居注官,专门负责记注起居,随后其职责部分由他官兼任,万历年间起居注之职由翰林院官员兼任,更类似于差遣而非正式职官。明初的起居注曾短暂负责编辑史事,万历年间不仅要记录起居,编撰六曹章奏,还承担编撰史书的任务,二者逐渐合而为一。起居注记录的内容也随之发生变化,君主言动的据实直书减少,主要是诸司章奏的编辑整理。

——摘编自:鞠星《论起居注制度在明代的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析北魏孝文帝创置起居注制度的历史原因。

(2)根据材料二概括明朝起居注制度的特点,并结合所学知识分析起居注制度在明代曲折发展的原因。

| A.祭祀内容的丰富性 | B.祭祀礼仪的灵活性 |

| C.政权的封建化进程 | D.为隋唐的盛世奠基 |

| A.从根本上杜绝土地兼并 | B.提高了奴婢的政治地位 |

| C.兼顾农民与地主的利益 | D.促使中原租佃关系盛行 |

9 . 北魏前期基本采用重刑治民的法律,中后期的立法不仅将同姓相婚、蔑伦败俗等违犯宗法伦理的行为纳入“不道”罪的框架,且孝文帝亲定流刑、徒刑的适用范围,刑“务从宽仁”,控制死刑的运用。这一变化表明( )

| A.儒学正统地位确立 | B.礼法结合趋势明显 |

| C.中央集权不断加强 | D.社会矛盾趋向缓和 |

| A.北方民族交融的加强 | B.北民南迁带动文化交流 |

| C.少数民族的汉化政策 | D.儒家文化居于独尊地位 |