1 . 北魏前期基本采用重刑治民的法律,中后期的立法不仅将同姓相婚、蔑伦败俗等违犯宗法伦理的行为纳入“不道”罪的框架,且孝文帝亲定流刑、徒刑的适用范围,刑“务从宽仁”,控制死刑的运用。这一变化表明( )

| A.儒学正统地位确立 | B.礼法结合趋势明显 |

| C.中央集权不断加强 | D.社会矛盾趋向缓和 |

材料一 北魏王朝于孝文帝太和十七年(公元493年)“定迁都之计”。十八年“二月甲辰,诏天下,喻以迁都之意……十二月壬寅,革衣服之制”。十九年“六月己亥,诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。丙辰,诏迁洛之民,死葬河南,不得还北。于是代人南迁者,悉为河南洛阳人”。二十年“诏改姓为元氏”。并任用南朝儒士制定礼乐制度,仿效南朝建立士族制度,同汉族通婚。

——摘编自李文生《龙门石窟与洛阳历史文化》

材料二 魏晋以来,中国北方各族人民频繁交往,使民族交融进程进一步加快。匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等民族大批内迁,他们在北方各地和汉族人民杂居相处;同时西晋末年统治者对各民族人民的残酷剥削与压迫,以及十六国时期的连年战乱,迫使各民族人民为生存联合起来共同应对压迫和战争带来的伤害;在此期间,民族之间的征战将各民族原有的部落组织关系打破,各民族杂居共同生活的现象愈发明显;在战争的同时北方也出现过几次统一局面,为维护统一局面缓和民族矛盾,少数民族统治者开始借鉴和学习汉族文化,对本民族的旧制进行改革,力图向传统汉族中原王朝靠拢。

——据翁独健《民族关系史纲要》

(1)根据材料一、概括北魏孝文帝推动鲜卑族汉化的具体措施。

(2)根据材料二、并结合所学知识,指出括魏晋时期民族交融的主要途径。

| A.边疆开发 | B.民族交融 | C.南北对峙 | D.华夏认同 |

| A.彰显了北魏政权的正统性 | B.增强了鲜卑族对汉族文化的认同 |

| C.促进了北方民族之间的交融 | D.消除了鲜卑族与汉族之间的矛盾 |

| A.突出体现了统治阶级内部新旧之争 | B.不符合历史发展潮流从而举步维艰 |

| C.导致北方政局混乱不利于南北融合 | D.先习俗变迁再制度变革的策略失当 |

| A.恢复发展中原经济 | B.促进民族交流融合 |

| C.加强对中原的统治 | D.摒弃本族落后文化 |

材料一 春秋战国时代。特别是春秋后期,是我国古代第一次民族大迁移大融合时期,在北起辽东,南达长江流域的广大地区里,华夏族(注:华夏之名在西周已经出现,是中原主体居民的总称)和一些少数民族通过长期战争,兼并和融合。迁移和交往,有了日益密切的经济和文化关系,交错混居通婚现象非常普遍,逐渐融合成一个稳固的民族共同体——华夏族。

——摘编自沈益民、童乘珠《中国人口迁移》

材料二 与民族交融一样,“汉化”对减少民族冲突。维护社会安定和发展发挥着十分重要的作用。北魏孝文帝改革就是其中一例。孝文帝为了改善鲜卑贵族落后的统治方式和作风,进一步巩固北魏的统治,掀起了大规模的“汉化”运动。孝文帝在政治、经济、文化等方面的汉化措施,涉及领域广泛,改革力度强大,缓和了当时的社会矛盾和阶级矛盾,促进了鲜卑乃至整个北方地区少数民族向汉族的转变。

——摘编自乔国华《民族融合与社会稳定》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期民族关系发展的表现。(2)根据材料二并结合所学知识,分析北魏孝文帝推行鲜卑“汉化”的影响。

| A.增强汉族对北魏政权的认同 | B.顺应民族交融的历史大趋势 |

| C.解决少数民族复姓烦琐之弊 | D.推动鲜卑民众加快汉化步伐 |

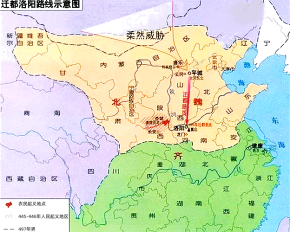

材料一 北魏兴起于蒙古高原,初以盛乐(今内蒙古和林格尔县)为首都,然其都地贫民寡,无鱼盐之利可取,周边亦有他族扰边;为便于向南扩张而以平城(今山西大同市东北)为南都,后鲜卑族与汉族交往日益频繁,遂迁都平城。孝文帝迁都洛阳后,平城被称为北京。

——华林甫《中国地名史话》

材料二 迁居洛阳的鲜卑族人,经过三十年,无论是在在政治体制还是经济生活上,大体上已经汉化。一个统治民族仅仅经过三十年时间,就与被统治民族相融合,不能不说是孝文帝汉化政策的极大成功。

——樊树志《国史十六讲》

材料三 民族融合是历史发展的必然趋势,是进步的现象。特别是那些社会经济发展水平低于中原汉族的少数民族,一旦走进黄河流域这个汉文化的摇篮,他们就终究要融入这个汪洋大海之中。

——张岂之主编《中国历史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳北魏迁都的特点,分析北魏迁都的原因是什么。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳北魏孝文帝推行汉化政策的措施。

(3)谈谈你对材料三表述观点的认识。

材料一 魏晋南北朝时期,中原地区由于战乱频繁,经济发展相对缓慢,但江南、辽西和河西凉州地区,经济却有很大发展,其中江南尤其突出。江南气候温暖湿润,土壤肥沃,农作物可以一年两熟或三熟,基础条件很优越。孙吴出于立国、争霸的需要,大力推进军屯、民屯,兴修水利,使江南经济得到开发。西晋“永嘉之乱”后,中原人民多次大规模地迁移至江南,给江南带来了充足的劳动力和先进的技术,加上东晋、南朝相对安定的政治环境,使这里的经济得到迅速发展。

—摘编自朱绍侯主编《中国古代史教程》(上)

材料二 少数民族在中原地区建立割据政权后,使用“以汉制汉、以夷制夷”之策略进行统治。“以汉制汉”之方:一是仿侨置州郡县之制。 西晋亡,东晋建立后,为安抚中原南迁之世家大族,曾有“侨置州郡县”之制。建立前燕的慕容廆在辽东崛起,正值西晋八王之乱,有许多中原士大夫世家豪族率乡里、部曲、佃客投奔慕容廆,他承认来归汉人原来的地望,在辽东另设相同地名以安置他们,这与“侨置州郡县”的方法相类似,使来归者有宾至如归之感。二是重用汉族文人,提倡儒学等。“胡化”主要指本身虽为汉族,但接受胡族文化。如北魏时的高欢,已彻底鲜卑化,其后人所建的北齐,也为鲜卑化王朝。

—摘编自吴楚克、王浩《魏晋南北朝:中华民族共同体意识形成的历史关键期》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析魏晋南北朝时期江南地区得到开发的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括魏晋南北朝时期民族交融的表现。