材料一 秦孝公以商鞅为左庶长,施变法。“为田开阡陌封疆”、“民有二男以上不分异者,倍其赋”“令民父子兄弟同室内息者为禁”。商鞅变法从阶级结构、政治文化、外部环境三个方面推动了社会转型。

——摘编自何彬《社会转型视角下的商鞅变法》

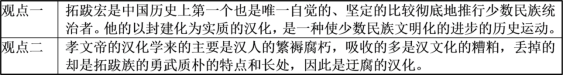

材料二 对孝文帝汉化的问题,史学界存在着不同的观点

——摘编自景有泉《近年来北魏孝文帝改革研究综述》

(1)根据材料一结合所学知识指出商鞅在社会习俗方而的改革措施,并分析商鞅变法是如何推动社会转型的。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对孝文帝汉化问题的认识。

材料一:南朝梁武帝派大臣陈庆之出使北魏,他在宴会上大言不断:“魏朝甚盛,犹曰五胡。正朔相承,当在江左。”言词中充满对北魏的蔑视,自以为长江以南才是“正朔”的所在。但是当他亲眼目睹洛阳旧貌换新颜,一派欣欣向荣的景象,回到梁朝后观点大变:"昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜”,承认南朝自愧不如。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

材料二:孝文帝不加扬弃的全盘汉化,也为北魏后期的统治埋下了无穷的隐患,特别是孝文帝大定族姓,移植门阀士族制度,在经济利益上一味向鲜卑贵族让步,这对尚无文化积淀可言的鲜卑贵族来说,无疑是给了他们滋生腐化的肥沃土壤。凡此种种,消蚀了北魏统治者的锐气与活力,激化了社会矛盾与冲突,致使北魏统治迅速由盛转褒,归于灭亡。

——摘编自郝松枝《全盘汉化与北魏王朝的速亡——北魏孝文帝改革的经验与教训》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明北魏社会变化的主要原因。

(2)材料二的观点与材料-有什么差异?你是否同意材料二的说法,请简要说明理由。

3 . 材料一 自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。

——北魏·杨衒之《洛阳伽蓝记》

材料二 李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析洛阳“礼仪富盛”的原因。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,分析北魏孝文帝改革的进步作用。

孝文帝改革就其深度、广度和影响而言,可与商鞅变法相媲美。阅读下列材料:

材料一 东方文化较高诸邦,……以受古代文化之积染既深,种种因袭牵制,改革非易,……秦人在文化上之历史,较之东方诸国,亦远为落后,故转得为种种之创新。其实商鞅变法之重要内容,在东方各国,本已早为推行,商鞅不过携带东方之新空气,使西方人迎头赶上一步。而结果则后来居上,新制度之创建,惟秦为最有功焉。

——马非百《秦集史》

材料二 魏初风俗至陋,……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。……民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。其于制度,亦多所厘定。 一吕思勉《两晋南北朝史》

材料三 北魏在中原建立以后,所面临的最大问题即如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。是继续保存拓跋氏旧的社会制度和旧有的文化习惯,还是捐弃旧俗,接受先进的文化,在新的历史环境中获得新生,北魏的统治者必须作出抉择。

——白寿彝《中国通史》

请回答:

(1)据材料一,指出商鞅变法的有利条件。这些条件使秦国变法呈现怎样的特点?

(2)据材料二,归纳孝文帝“迁都”对改革的作用。从材料看,孝文帝“改革之心”坚定的原因是什么?

(3)据材料三,与商鞅变法相比,孝文帝改革面临的最大问题是什么?综合上述材料,分析影响改革效果的基本因素。

5 . 改革既是引领社会进步的主要途径,也是引导社会风气的一种主要方式。阅读下列材料,结合所学回答问题。

材料一岂曰无衣,与子同袍,王于兴师,修我戈矛,与子同仇。岂曰无衣,与子同泽,(引者注:“袍”和“泽”均为古代衣服,后以此称军队中的同事)王于兴师,修我矛戟,与子偕作。

——摘自《诗经·秦风·无衣》

材料二“中国”一词在传统中有三种主要涵义:第一是地理意义的中国,中国即“中原”……二是政治意义的中国……第三是文化意义的中国,中国是文明世界……在古代,能称为中国的政权,必需占据中原和践行华夏文化,所谓“居中国则中国之主”,“能行中国之道,则中国之主”。

——据台湾学者黄俊杰等文章摘编

(1)材料一反映了战国时期秦国怎样的社会风气?请结合所学指出在商鞅变法后这一风尚于秦国更盛的主要原因。古代少数民族政权要以中国自居,就必须“居中国”和“行中国之道”,请以北魏孝文帝改革史实说明材料二的这一结论。

(2)结合所学知识分析,作为历史上成功的两次改革,商鞅变法和孝文帝改革在推动社会进步方面的最主要相同作用是什么?两者成功又具备了哪些相同因素?

6 . 【历史上重大改革回眸】

材料西汉建立后,“约法三章”不再适应现实需要,新的法令条文不断增加,形成《九章律》。汉武帝时,《九章律》之外的“旁章科条”迅速增至359“章”,仅关于死罪的法律条文便有1000多条,“律令烦多,百有余万言”;具有法律意义的案例汇编越编越多,《春秋》一书所记史事在判案时也用作参考。三国魏初,沿用的“秦汉旧律”竟多达906卷,770余万字,东汉以来马融、郑玄等儒学大师对法律的注释也具有法律效力。

魏晋时对法律进行了重大改革。大量行政法规被编辑为“令”,由具体行政部门掌握。改定的新律以刑法为主体,共20篇、620条、27600字,大大降低了官吏判案时任意引用法令条文的可能性。与汉代明显不同的是,新律不少条文突出上下尊卑,同罪而不同罚。

——摘编自张晋藩总主编《中国法制通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出魏晋法律改革的主要特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分别说明儒学对西汉、东汉、魏晋时期法律的影响。